社内で輪読会を手探りで定期開催し始めて、気がつけば1年経過していたので振り返ってみようと思います。

輪読会をはじめたきっかけ

輪読会をはじめたきっかけ

遡ること1年と少し前、私はとあるプロジェクトに着任しました。

一緒に着任した仲間は二人、エンジニア歴3年ほどのリーダー氏とエンジニア歴3ヶ月ほどの後輩氏。

配属先のプロジェクトはイケイケなエンジニアたちの巣窟で、我々はそこで爪痕を残すべく力をつけて強くなる必要がありました。

- 俺たちには力が必要だった

- 入社して間もない赤ちゃんエンジニアの後輩氏に技術書を読む習慣をつけて欲しかった

- 正直なところ、後輩をしっかり指導できる自信もなかったので本の助けを借りたかった

そこで、まずは本で基礎を固めるべく輪読会を始めてみることにしました。

最近の輪読スタイル

最近の輪読スタイル

輪読会の開催形式は試行錯誤を繰り返して改良を重ね、最近は以下のスタイルで行っています。

毎日業務開始前に15分

毎日業務開始前に15分

時間に関しては、これまでに、夕方・お昼前・終業後と様々な時間を試しましたが、

- 日中は業務が忙しかったり、急なMTGが入ったり、といった理由でスキップしがち

- 業務時間後は無意味にだらだらと長引かせてしまうし、なんと言っても業務が終わったら早く帰って酒を飲みたい

などの理由から紆余曲折あって朝の始業前の時間で定着しました。

弊社はフレックスタイム制で、チームメンバーは10時から遅くとも11時に業務を開始する人が多いため9時45分〜10時で開催しています。

また、弊社では現在コロナ対策として在宅勤務が推奨されているのですが、在宅だと通勤がない分油断してついつい寝過ごしがちなので、この時間設定には始業前の輪読会に合わせて起床してPCに向かうことによって10時過ぎには業務開始できる状態にするという狙いもあります。

始業前なのでだらだらと雑談してて長引いてしまうことが起きにくく、メリハリがつきやすいというメリットも感じています。

また、頻度は毎日で一回15分程度で開催しています。

過去に週に2, 3日一回30分で行なっていたこともありますが、何らかの事情で一回スキップした場合に間が空いてしまって前の内容の記憶が薄くなってしまうし、短くても毎日行うことでリズムができて習慣として定着しやすいように感じてます。

メンバー

メンバー

直近では初期メンバーの3人のほかにもう1人毎日参加しているレギュラーメンバーがいます。

そのほか内容に興味がある時や、都合がついた時、気が向いた時に不定期で参加してくれるメンバーが何人かいて、5人前後で開催している事が多いです。

輪読会の流れ

輪読会の流れ

【事前準備】

1. 本を決める

後輩育成を大きな目的として掲げているので、今の所基礎力増強を基準に本を決めています。

先輩エンジニアが後輩エンジニアに読んでほしいおすすめ本のこともあれば、参加者から「この本を読みたい」という希望があればそれ採用することもあります。

読む本が決まったら、各々自力で本を入手します。

2. まとめ当番を決める

毎回読む範囲を決めてその範囲を参加者の一人がまとめてくる、という運用にしています。

毎日参加する意志のあるレギュラーメンバーで順番に当番を回していますが、不定期参加のメンバーも「次は自分がまとめてきます」と当番を引き受けてくれることもあり、柔軟に回しています。

↓ 後輩氏が連続して無断欠席した時に、しれっと順番を入れ替えて次回の当番にしたことがあるのはここだけのひみつ

3. 本を読む

まとめ当番ではないメンバーも含めて参加者全員が各自でその日の範囲を読んでから会に臨みます。

本にもよりますが大体見開きで2〜3ページを目安に、内容の難易度や内容のキリの良さに合わせて範囲を調整しています。

この時、当番の人はその日の範囲の内容のまとめを用意しておきます。

毎日の輪読会でしっかりした資料を用意するのは大変なので、どんな内容だったかをテキストベースで簡単に要約しています。

【当日】

当番の人がまとめを発表し、その本の内容について

- わかったこと

- よくわからなかったこと

- 関連して思い出したエピソード

- みんなに聞いてみたいこと

などを自由に話してディスカッションします。

以前は顔を突き合わせて行っていましたが、現在は在宅勤務のためGoogle Meetで会話をしています。

まとめの共有方法

まとめの共有方法

輪読会を始めた頃は、毎回きちんとした文章としてまとめを用意するのは大変だろうという考えから「まとめ当番の人は口頭でどんな内容だったか説明できるようにしておく」という取り決めで行なっていました。

しかし、実際に運用を始めてみると担当が内容を説明できるようにカンペを用意して、他の参加者が話した内容をメモするという2度手間な状態になってしまいました。

そのため、いっそのことまとめは文章として共有し、ディスカッションで話した内容は適宜そのまとめに追記するという運用になりました。

まとめの共有方法は以下の変遷をたどり、現在はBacklogに落ち着いています。

Slackのpost → Backlog → esa → Backlog

Slackだと流れていってしまって後からアクセスしづらかったため、社内の案件管理に使用しているBacklogでの運用を始めました。

個人的には、esaまとめを書くと輪読会に参加していない人がちょこちょこ覗いてコメントをくれて嬉しかったのですが、もともとトライアル期間での利用だったため、今は使用していません。esaを使える環境の方にはesaでの共有をオススメしたいです。

Backlogでの運用は輪読会用のプロジェクトに招待していないメンバーがアクセスできないのが難点ですが、その分Backlog投稿時にSlackにも投稿されるようにしています。

プロジェクトに招待して欲しいメンバーがいた場合は、輪読会参加の有無に関わらず招待するようにしてなるべくオープンにしています。

チャンネル名は「#スーパー輪読タイム」

チャンネル名は「#スーパー輪読タイム」

まとめを共有するようになった際に、まとめ共有の場としてSlackに輪読会用のチャンネルを作りました。

名前をつけた時のことはあまり憶えていませんが、由来は「我々はスーパーなエンジニアになりたいので輪読会もスーパーでなければならない」とかそんなノリだったんだと思います。知らんけど。

この頃から我々の輪読会は「スーパー輪読会」と呼ばれるようになりました。

このチャンネルは、主に議事録の開催のリマインド・まとめの共有・次回予告をする場として利用しています。

↓毎日輪読会開始の5分前に Slack のリマインダーが輪読会の時間と通話のURLをお知らせしてくれます。

このチャンネルを活用し始めてから、輪読会に興味のあるメンバーが様子を見に来たり、輪読会に新しい参加者が増えたりしています。嬉しいですね。

経験豊富な先輩エンジニアの方々がまとめを見てコメントをくれることや、輪読会に顔を出してくれることもあります。

先輩エンジニアたちは新たな知見を授けてくれ、理解が深まりとても勉強になります。

それだけでなく、普段業務で直接関わりがないとなかなか話すきっかけのない先輩エンジニア達と気軽にコミュニケーションを取ることができる良い機会になっていると感じます。

ルール

ルール

任意参加の勉強会なので基本はゆるい空気感で行なっています。

3人集まらなかったら解散

輪読会の開始時間になっても、寝坊や所用、体調不良といった理由で人が集まらない時があります。

そんな時は数分だけ待って3人集まれば決行、3人未満だったら解散としています。

挨拶はごきげんよう

理由はよくわかりませんが、途中からリーダ氏が輪読会を「ごきげんよう」で終わること推奨し始めました。

これから業務が始まるのに「お疲れ様でした」は違和感があるからかなと推察しています。

真相はわかりませんが、「ごきげんよう」で終わるルーティンによって会に不思議な一体感が生まれています。

↓はじめの頃は恥ずかしがっていた後輩氏も今ではすっかりお嬢様に

これまでに読んだ本

これまでに読んだ本

リーダブルコード

超定番の必読書ですが、後輩氏は未読とのことだったので、輪読会の最初の 1 冊は「リーダブルコード」にしました。

本書の内容と直近で業務中に後輩氏が受けたレビューの指摘事項を照らし合わせて「この指摘はこういう観点の指摘だったんだね」「どうしたらもっと良くなるのかな?」とディスカッションを行うことで後輩氏も理解を深められたようです。

私自身も Web エンジニア一年生の頃に一通り読みましたが、当時の技術力では理解が浅く「もう少し技術力が上がったらもう一度読もう」と思いつつ読み返せていなかったため、とても良い機会になりました。実際、レビューをするときにどのように伝えたらわかりやすいのか、という観点で読むことができて自分自身の成長を感じることができました。

文章力の基本

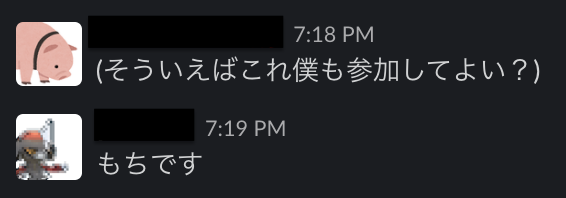

後輩氏の日本語が独特だったので、伝わりやすい文章を書けるようになるべく選定した本です。

後輩氏の日々のSlackの投稿で個性が特に強かったものをピックアップし、本の内容をもとに添削するという衝撃的な進め方でしたが、正直なところこの本が一番輪読会の成果を感じました。

↓ 輪読会を終えた後輩氏の文章を読んだ非輪読会メンバーの先輩からの感想

3分間ネットワーク基礎講座

後輩氏からのリクエストによって選ばれた本です。

私もネットワークに関しての断片的な知識しかなかったため、この本で体系的に学べて勉強になりました。

説明が会話形式でとっつきやすく、とても読みやすい本でした。

1つの内容が3分間で読めるように短くまとまっているので(ただしちゃんと読むと3分以上かかる)、1回の範囲を決めやすかったのもよかったです。

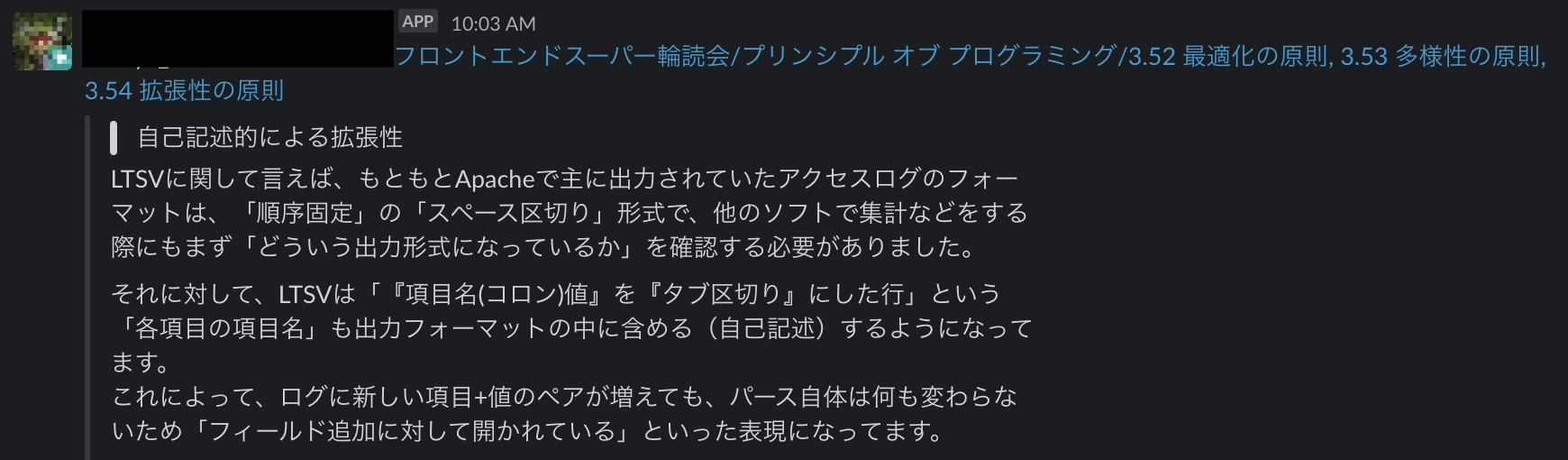

プリンシプルオブプログラミング

数年前に読んだ際に目から鱗が止まらなかったため、ぜひ後輩氏にも読んで欲しいとオススメした本です。

3章が長くて似た内容が多い(重要なことだから繰り返される)ため、読み進んでいる実感が得られない時期は少し苦しい思いもしましたが、ソフトウェア開発に関する道徳・精神論的な内容が充実していてディスカッションが大変盛り上がりました。

Webを支える技術

現在取り組んでいる本です。

こちらも超定番本ですが、Webの基本となる技術、設計思想がまとめられていてとてもわかりやすいです。

内容は少し古い部分もあるため、そういった箇所は輪読会では扱わずに「各自自分で読んでおく」という進め方をしています。(もうすぐ読み終わりそう!)

反響

反響

社内の新人フロントエンドエンジニアの研修の一環として、「スーパー輪読会」に対抗した「アルティメット輪読会」というものが生まれたと風の噂で聞きました。

そのほか、デザイナー輪読会や有志の新人エンジニアによる輪読会など、いつの間にか社内のあちこちで様々な輪読会が開催されるようになった理由の一端を、スーパー輪読会が担っていると自負しています。(※個人の感想です)

課題だと感じていること

課題だと感じていること

朝はやはり眠い

上記で述べたとおり、朝一番で開催することで得られるメリットはたくさんあります。

しかし、残念ながら私は朝にとても弱いため、頭が働いていなくてよくわからないことを言ってしまって後から恥ずかしい思いをしたこともあります。

見方を変えて輪読会で目を覚ましてから業務に取りかかることができると捉えれば、やはりこれも輪読会を朝に行うメリットと言えるのかもしれません。

少しずつしか読み進められないのがたまにもどかしい

毎日15分ずつの開催であるため、輪読会で多くの本が読めるというわけではありません。

実際、この1年間で読んだ本は先に挙げた5冊程度です。

輪読会はコツコツ長く続けることを大切にするスタンスで開催しているため、輪読会で読む習慣をつけ、輪読会以外でも継続的に自分でたくさん本を読んでいくのが良さそうです。

効果が見えづらい

日々の業務のなかで「あっ!これ進研ゼミ輪読会でやったところだ!」と毎日のように思えるのが理想ですが、なかなかそうはいきません。一回一回の輪読会の効果は目には見えないため、筋トレのようにそのうちマッチョになれると信じてプロテインを飲みながら毎日コツコツ励むしかありません。

輪読は万能ではない

輪読会でディスカッションをしながら本を読破したといっても、その知識が一度でバッチリ定着するかというと、当然そうではありません。

知識が自分の血となり肉となるまで繰り返し学び続けるほかないと思っています。

↓ 『3分間ネットワーク基礎講座』 を読破したにも関わらずpingでの疎通確認にピンとこなかった後輩氏

輪読会を続けてよかったこと

輪読会を続けてよかったこと

一人で読むには難しい本・飽きてしまう本でも読破できる

私は本を読む際に半分ぐらいまでは一気に読んで、そのあと飽きてしばらく放置してしまうという悪癖があります。

輪読会ではそういうわけにはいかないので、少し飽きてきてしまったとしても最後まで読むことができるのがとても嬉しいです。

ある時、お疲れ気味の後輩氏が「最近疲れていてすぐ寝てしまうので自分の勉強が捗っていないけど、輪読会があるからそのために毎日本は読めている」と話していたことがありました。

自分だけではモチベーションが維持するのが難しい時も、「輪読会があるから」と思うと少し頑張れます。

ディスカッションで理解が深まる

自分1人で本を読んでいる場合、理解が浅くてもなんとなく読み流してしまうことがあります。

輪読会で他のメンバーが「これってつまりどういうこと?」と疑問を投げかけてくれることで、自分もきちんと理解できていなかったことに気づかせてくれます。

知見のあるメンバーが説明してくれたり、「こういうことじゃない?」と意見を交わし合ったりして理解が深められた時に「輪読会やっててよかったな」と強く思います。

在宅勤務でも朝一でみんなと会話ができる

在宅勤務になってから誰かと会話する機会が突然減ってしまった時期に、一人暮らしだった私は朝一番にいつものメンバーと会話ができることで救われていたように思います。

仕事仲間たちと朝一で会話することで、自宅にいても気持ちを仕事モードに切り替えやすいとも感じています。

輪読会は楽しい

真面目に本の内容についてディスカッションしたり、時には関連した話題から少し脇道に逸れて盛り上がったりと、楽しく開催できているからこそ毎日続けられているのだと思います。

普段別のプロジェクトを担当しているメンバーと「うちではAPI設計はこんな感じ」などと情報交換をするのも興味深くとても良い刺激になります。

おわりに

輪読会を続けることで、みんなで楽しく勉強できるだけではなく、ディスカッションで理解を深めたり、コミュニケーションのきっかけとなったり、といった嬉しい効果がたくさんありました。

我々のスーパー輪読会はこれからも状況に合わせて進化し続け、さらにスーパーになっていくことでしょう。

みなさんも自分達にあったスタイルで、スーパーな輪読会を始めてみませんか?

それではみなさん、ごきげんよう ![]()