はじめに

これは、静岡 Advent Calendar 2019の21日目の記事です。

この記事ではCoderDojo静岡の紹介をさせていただきます。

はじめに告白しておくと、私の職業は「不動産屋」です。なのでプログラミングに関しては素人です。(自己紹介のようなものをこの記事の一番下のほうに少し書きました。)

そもそもCoderDojoとは?

CoderDojoを一言でいうと「7〜17歳の子どもを対象にした無料のプログラミング道場」です。

小中高生のためのプログラミングクラブのようなものです。

CoderDojoの活動は2011年にアイルランドで始まりました。

現在、世界では110カ国、2,000の道場があります。日本には全国に194カ所の道場があります(2019年12月)。

ちなみに静岡県内ではCoderDojo静岡の他にCoderDojo浜松、CoderDojo三島/沼津の3カ所があります。

(偶然ですが、この記事が公開される2019年12月21日は日本のCoderDojoの全国大会であるDojoCon Japan 2019の開催日です。今年は名古屋の名城大学での開催です。)

CoderDojoは「参加無料」というのが大きな特徴です。参加者から料金を一切徴収してはいけないことになっています(任意の募金は可)。

すべてのDojoは協賛企業などからの寄付金とボランティアの協力によって成り立っています。

CoderDojoの特徴

世界中のCoderDojoの取りまとめ機関であるCoderDojo Foundation(以下CDF)により「CoderDojo憲章」というものが定められています。

CoderDojo憲章

- 若者が技術を作り上げていくための支援を行い、ひらめきを与えることに尽力します

- できうる範囲で、高い水準の児童保護を優先します

- 道場に参加する子ども達や、その保護者から料金を徴収しません

- 保護者が道場に参加することを推奨します

- 持っている知識を自由かつオープンに共有します

- 自分たちの道場内だけでなく、他の道場とも知識を共有します

- CoderDojo コミュニティの国際的なブランドを維持し、大切にします

- 参加者間の協力を促進し、同世代間のメンタリングや参加者同士のプロジェクトを推奨します

- 性別、人種、性的指向、信念、宗教、能力に関係なく、ボランティアや子ども達を歓迎します

この中で主な点は「料金を徴収しない」「知識を自由かつオープンに共有する」「子どもとボランティアを平等に歓迎する」の3点かと思います。これらの思想は『オープンソース』文化から大きな影響を受けていると言われています。

すべてのDojoはこの憲章に従うことを約束し、認証・登録されることによってCoderDojoとして活動することができるようになります。

逆に言えば、この憲章に反しない限り各Dojoの活動は自由です。

CDFから、活動内容やカリキュラムなどは一切指定されません。もちろん各DojoからCDFへ「フランチャイズ料」のような上納金も一切ありません。憲章の範囲内ですべては自由かつ平等で自主性が保たれています。活動報告などを上げる必要もありません。

また日本には一般社団法人 CoderDojo Japanという団体があり、日本全国のCoderDojoへのサポートなどを行っていますが、こちらもスポンサー企業の寄付とボランティアによって運営されており、CDFや各地のDojoとの上下関係はありません。

すべてのDojoとすべての参加者・ボランティアは憲章の下に平等ということです。

CoderDojo一般に関する資料としてCoderDojoこだいら作成のスライド資料がとてもわかりわかりやすいのでぜひご覧ください。

CoderDojo静岡

さて、ここからはCoderDojo静岡の紹介です。

CoderDojo静岡は2018年7月から活動を開始し、2019年12月までにで全17回開催しました。

県内では浜松・三島/沼津について3番目の一番後発のDojoです。

原則として毎月1回、静岡市葵区の静岡市番町市民活動センターで開催しています。たいていは土曜日か日曜日の午前中です。

参加募集は毎回connpassを利用させて頂いています。

参加人数は子どもが20〜25人。保護者がその倍。メンター(ボランティア)が毎回5〜6人で合計50人位です。

CoderDojo静岡の特色

CoderDojo静岡の特徴として参加人数が比較的多いことが挙げられます。他Dojoなどでは毎回5〜10人ほどの参加者のところが多いようですが、静岡は毎回平均20〜25人の子どもたちが参加します。これはひとつには会場に恵まれていることがあります。

- 会場費が安いこと

- ある程度の人数が収まること

- Wi-Fi環境があること

これらの条件を満たした会場はなかなか見つけることができません。私達が会場として使わせていただいている番町市民活動センターは、元小学校の校舎を改装して運営されており、Wi-Fi環境などもちょうど私たちが活動を始めるタイミングで整備されたことがラッキーでした。

もうひとつ、静岡Dojoの特徴として「自由」ということがあるかと思います。もちろんCoderDojo自体が「自由」をコンセプトにしていますが、その中でも静岡は「自由の度合い」が比較的大きいかと思いまます。

「大人があまり干渉しない」ということです。「プログラミング教室」ではないので、出席・欠席はもちろん自由。みんなの前で発表するかしないかも自由。何を作るかも自由。作品を途中で投げ出して他のものを作ることも自由。他の子の作品を見るだけで自分で作らないのも自由。もくもくと夢中になって好きなものを作ることもできる。そして発表すればみんなが見てくれる。最初から最後まで一言も言葉を発せずに帰っていくけれどなぜか毎回来てくれる子もいます。

「家や学校ではいろいろ言われて不自由だけれどCoderDojo静岡に来れば自由がある」

そんな場所にしたいと思っています。

賛否両論あるかと思うけれど、私はこれでいいのではないかと思います。

子どもたちは自分が好きなことに関しては主体的になれます。親や大人が干渉する必要ないように思います。

もちろん場所の提供と安全の保証、求められたときのサポートは全力でしなければなりません。

また、プログラミングを一緒に楽しみ、一緒に感動することも大人の役割かと思います。

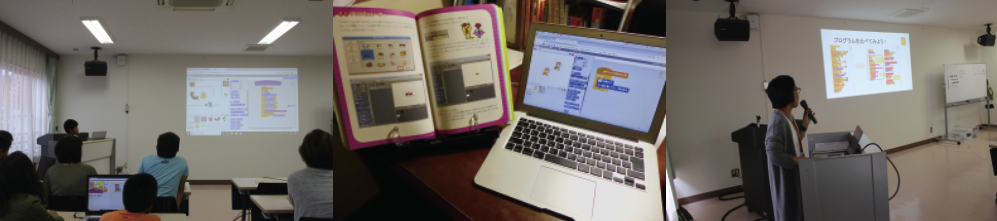

CoderDojo静岡の様子

CoderDojo静岡は原則として毎月1回、土曜日か日曜日の午前中に開催します。

参加が2回目以降の子は基本的に「もくもく会」です。本当に「黙々」して静かなのも寂しいので「わいわいコーナー」と呼んでいます。友達とわいわいプログラミングしたり。ボランティアのメンターに質問したり友達に聞いたりして自分の好きなものを自由に作ります。

初めて参加した子にはScratchのレクチャーをします。Scratch、みなさん知っていますか?MITが開発した子ども向けのプログラミング環境ですが、簡単に始めることができて、慣れてくるととても高度なことができるようになります。表現の自由度も高く、ゲームはもちろん、動く紙芝居のような物語なども作れるようになります。子ども向けのプログラミング環境としてはデファクトスタンダードです。

Scratchのレクチャーは、ボランティアであるメンターが交代で受け持ちます。前回は中学1年生のユースメンターが担当しました。中高生の「ユースメンター」が活躍してくれるのもCoderDojo静岡の特徴です。

そして毎回、後半は「発表タイム」です。

会場の前の壁に自分の作品をプロジェクタで大きく映し、マイクを持ってみんなにプレゼンします。

発表は強制ではありません。自分の作品を見てもらいたい子が自発的に発表をします。

毎回10人以上の子が発表を希望し、個性的な作品を見せてくれます。

CoderDojo静岡では発表にルールを定めています。

- 未完成でもオッケー!

- バグっててもオッケー!

- 誰かのマネでもオッケー!

- お父さんお母さんの発表も大歓迎!

かなりゆるーいルールですが、このおかげで子どもたちは遠慮なくバグだらけの未完成品を発表できます。

途中までできたけれど、途中で行き詰まった問題点をみんなと共有すれば解決策を教えてくれる人もいます。

子どもに混じって大人のメンターが仕事で作ったプログラムを子どもたちに発表することもあります。

子どもたちのScratch作品の一部はCoderDojo静岡のスタジオに登録されていますのでぜひ御覧ください。

ボランティアによる運営

CoderDojo静岡は、現在8人のメンター(大人)と4人のユースメンター(中高生)を中心に活動しています。

メンターの多くはプロのプログラマ、エンジニアの方たちです。CoderDojoをたまたま知って興味をもった方、静岡のIT系勉強会で知り合った方など様々です。

メンターの主な役割は、子どもたちと「一緒に楽しむこと」、「一緒に考えること」、「一緒に感動すること」です。

この記事を読んでCoderDojoに興味を持たれた方、ぜひ私たちと活動してみませんか?

見学も大歓迎です。

CoderDojo静岡の協賛企業

CoderDojo静岡は以下の団体様にスポンサーとなって頂いております(敬称略)。

株式会社しずおかオンライン

NPO法人ふじのくに情報ネットワーク機構(FINO)

静岡の将来を担う子どもたちのために、地元の企業・団体様からご支援いただき本当に嬉しく思っております。この場をお借りして改めて感謝申し上げます。

頂いた寄付金については、会場費、書籍費、備品費、保険料などに充てさせていただいております。

また、株式会社Cygamesからは子どもたちが使用する中古パソコンの寄付を頂いております。

今後のCoderDojo静岡について

2020年度から小学校でプログラミングが必修化されます。そんな中でプログラミングに興味を持つ子たちがますます増えてくることが予想されます。

より多くの子どもたちが、仲間と一緒に夢中になって純粋にプログラミングを楽しめる場を提供し続けたいと思っています。

ただ、運営はあくまでもボランティアです。それぞれの負担が大きくならないように、あまり気負わずに活動できればいいかなと思います。

自己紹介

ここからは私の自己紹介なので「読んでやってもいいよ」いう方だけお読みください![]()

最初に書きましたが、本業は不動産屋です。年齢は40代後半のアラフィフ。中学生〜高校生のころはいわゆる「パソコン少年」でした。私と同じ世代の方なら、「SBSパソコンアタッククラブ」「メルバ静岡店」「すみやパソコンアイランド」という言葉に懐かしみを感じる方もいるかも知れません。毎月「ベーマガ(マイコンBASICマガジン)」の発刊日が待ち遠しくて仕方がなかった。放課後はパソコンショップで勝手に店頭のPCにフロッピーを差し友達とゲームをする。そんな我々を店員は何も言わず暖かな目で(?)見守っていた。そんな世代です。

中高生時代の所有パソコンはNECのPC-6001mk2、PC-88VA。就職して始めた買ったパソコンがPowerMacintosh7300/180です。このMacではフリーウェアなどを作ってMACLIFEなどの雑誌に何度か掲載されたこともあります。

また1998年~2000年ころにかけて「静岡県人のためのチャットと掲示板SZ」(アーカイブで名残が見れます)というサイトを立ち上げました。思いもよらず仲間が増え、最盛期は浜松・静岡・沼津・東京で100人オフ会なども開催していました。当時はSNSやブログというものがまだなく、夜な夜なチャットルームに集まりワイワイ話したりICQでメッセージをやり取りして楽しんでいました。

宣伝:不動産に関するご相談はお気軽に![]()

CoderDojo静岡の経緯

実はCoderDojo静岡を始める2年ほど前から、CoderDojoというものの存在は知っていました。そのときは「そのうち誰かが静岡でもやるだろうな」と考えていました。そうしたら、息子と一緒に参加してみようかと思っていました。

しばらくして長男(@hota1024)がプログラミングに興味を覚え、Scratchはもちろんテキスト系のプログラミング言語もある程度自分できるようになると、Scratchコミュニティなどのネット上には友達がいるけれど、リアルな世界でプログラミングを語り合える友達がいないという状態になりました。

息子は大人向けのプログラミング勉強会などにも顔を出すようになったのですが、やはり「一緒にプログラミングができる同年代の仲間がほしい」というのが彼の希望でした。

そのときにCoderDojoのことを思い出し、もしかしたら静岡でも誰かが始めたかもしれないと思い、調べたのですが浜松と沼津にあるのに静岡市にないことがわかりました。

静岡市内にもプログラミングが好きな子はたくさんいるはずだし、CoderDojoのような仲間づくりの場があれば参加してくれる子もいるのではないかと思い、CoderDojo静岡を立ち上げることにしました。

もちろん、今では長男の夢は叶って多くの友達ができ、切磋琢磨してプログラミングを楽しんでいます。

おわりに

ここまで読んでいただきましてありがとうございます。

私達の活動に興味をもっていただけた方はぜひCoderDojo静岡のサイトをご覧いただければと思います。

見学やボランティア参加も随時受け付けしております。![]()