測量法

いきなりですが、測量法が好きです。

古い法律なので、さすがにところどころガタがきている感じはありますが、それでもなお、よい法律だと思います。

特に第一条。

この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。

修飾語が列記してあるので読みづらいですが、要は、

- 「地図作るのは手間と金がかかるから、作成もメンテも、一回やったものを使いまわすようにしようぜ」

という内容です。

測量法の所轄官庁は国土交通省であり、特に国土地理院が実事業を含めて関与しています。

測量法以外の地図?

では、 **「地図の統一」**はできているのでしょうか?

残念ながら少なくとも日本では、そうではないと考えています。

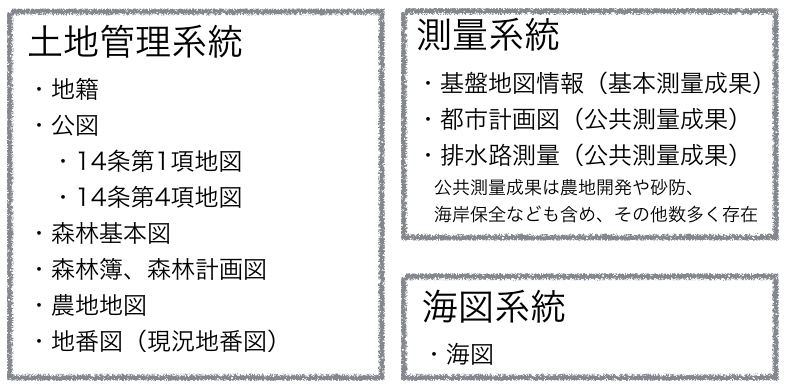

有名なところでゆくと、日本のなかでは、測量による地図以外に、こんな地図が管理されています。

- 法務局が管理している 公図(特に「14条第1項地図」)

- 森林の管理のための 森林基本図 や 森林計画図、 林地台帳の付帯図(正式名称は「森林の土地に関する地図」のようです)

- 農地の管理のための 農地地図

- 海上および沿岸部を対象とする 海図

- 各市町村が作成している 地番図、あるいは 地籍図(地番現況図)

などがあります。

なお、これらはすべて、所轄官庁が異なり、それぞれの目的ごとに異なる管理、異なる更新フローを回しています。

また、地図という存在ははおおまかに分けると、「基盤図(ベースマップ)」と「主題図」が存在しています。

- 基盤図(ベースマップ): 重ね合わせの時などに背景図として利用される地図データ

- 主題図: 目的に応じて、作成・管理される地図データ

それぞれの部門ごとにデータを作成する、というのはある程度仕方のないことですが、すべてのデータをイチから作成する必要性はありませんし、特に基盤図は統一した基準で作成しておかないと、データの重ね合わせの際に齟齬が生じます。

また、例えば建物や区画、行政区境など、明らかに地球上で一意のひとつである地物に対して一意のIDが振られるなどの方法を通して、データの時点で相互運用性が与えられることによって、地物同士が同一であることを保証できるようになり、データ同士の連結を行った分析の実施などが可能になります。これも、データの活用という観点から大きく重要です。

これまでは、地図の最終的な利用形態が「紙」であったことが多かったからか、あまり相互運用性が検討にあがることはありませんでしたが、これからデータが活用されると考えれば、データカラム(いわゆる「属性テーブル」)の構成などはもう一度考え直されてもよいのではないか、と思います。

(日本政府も、「G空間社会」という単語を使って地理空間情報の高度利用を謳っていますし、データの活用については前向きなはずです)

地図のグループ

こうしたさまざまな「地図」をグルーピングすると、だいたい以下のようになります。

ひとつずつ、概略を説明します。

公図(14条地図)

法務局が管理し、地籍に関連する土地の所有権証明などに付帯する地図として存在します。

なお、法務局における土地登記に付帯する「地図」には主に2種類あります。

- 14条第1項地図(地図)

- 14条第4項地図(いわゆる「公図」)

しばしばこの2つがまとめて「公図」と呼ばれますが、正しくは違うものです。

ここでは主に、14条第1項地図を念頭に進めます。

このデータは基本的に、「どの場所の」「どの区画を」「誰が」「いつからいつまで」所有しているのかということに特化しています。

特に第4項地図(公図)は、もともとは明治時代に作成された土地台帳付属地図が基礎になっており、特に山間部などでは、ポリゴンの描かれかたが現況と大きく乖離することがしばしば発生する、ということはよく知られています。

14条地図は「土地の所有者」ということに後ろ盾をもたせる権威であり、「その観点からは」絶対的に間違いがないようにする、というフローで整備が行われています。

また、境界不明や重複などをはじめとして、土地の売買の際などに、土地家屋調査士などが境界確認として間に入り、境界測量を行う運用をしています。なので、細かい部分では「ポリゴンが重なっていてもいい」など、わりと無茶な運用が可能になっています。

(それでも、最終的になんとかなるので、このフローが成り立っています)

土地家屋調査士による境界測量や地籍調査事業によって境界が確定した区画については、登記所・法務局に図面が提出され、土地形状(ポリゴン形状)の更新が行われます。

また、売買・相続等による所有者に関する事項については司法書士が法務局に代理申請し、登記情報の更新がされ、「どの場所の」「どの区画を」「誰が」所有しているかの更新が行われます。

地番図(地籍図、現況地番図)

自治体が作成・保有しており、固定資産税などの算出などで使っています。

公図(14条地図)とほぼ同じく、「どの場所の」「どの区画を」「誰が」保有しているのかを記録することが目的です。

法務局から送付される地図を参考にして、市町村が保有している地図(主に都市計画図などのデータ)のなかに統合した形で整備されています。

土地の所有について、最も現状に近い形で整備が行われていると考えられますが、このデータを用いた法的な証明のための責務は負っていません。(その証明業務を行うのが法務局です)

森林基本図、森林計画図、林地台帳の付帯図

森林の管理を行うために利用される地図です。

森林(林地)の管理については林野庁が所轄しており、国→都道府県→各市町村という権利と義務のピラミッド構造が明確に法律(森林法)で定められています。

森林法は「森林の保続培養と森林生産力の増進」を目的として定められた法律であり、現場はその業務の中でいくつかの地図を作成しています。

これに関しては非常にややこしいのですが、おおむねこういう状況のようです。

森林基本図

各都道府県が航空写真をもとに作成。(国土地理院の航空写真・地図データは利用せず独自作成)

1/5000の位置精度で整備しているデータです。

「国土のうち、どの部分が森林であるか」を定める、白地図のようなものと理解するとよいかもしれません。

森林簿、森林計画図

各都道府県が作成・管理。

地籍を参考にし、森林基本図に林班(土地ではなく、土地の上に生えている木や林の所有者を分ける区界)の情報を足したデータです。

地域によっては地籍の情報が整っていない場合があり、所有者の情報や区界の形状が現況と異なる可能性があります。

主に、森の植生・管理のために整備が行われています。

林地台帳の付帯図

正確には「森林の土地に関する地図」というようです。

各市町村が管理主体となっています。

都道府県が作成した森林計画図が市町村に渡され、市町村がその整備を行います。森林計画図の情報をより細かく管理し、現況に合わせたデータ、といえるでしょう。

林地台帳、すなわち「どの土地を」「誰が持っているか」を表す一覧表に付帯させるための地図として整備が行われています。

林班について

林班は、土地の所有者(地籍)とは別個の概念であり、それを理解した運用が念頭に置かれる必要があります。

森林の管理単位のことを林班と呼びます。

具体的には、「土地の所有者」と、「その上に生えている樹木の所有者」は別に扱う必要がある(必ずしもこの二者が同一であるとは限らない)、ということです。

この2者はしばしば一致しますが、例えば土地だけが売買されてしまったり、あるいは交渉の末に好条件の場所に植えさせてもらったり、さまざまな理由によって、それが乖離してしまうことがあるのです。

その状態を管理できるようにすることが重要です。

また、上記のように、都道府県と市町村にまたがって各所が作成と管理をしていますので、データの所在がバラバラです。

現在、森林クラウド事業において、県単位で情報を集約する仕組みを整備中のようです。

農地地図について

林地台帳と同じく、農地台帳に付帯する地図です。

全国農業会議所による「農地台帳公開システムの概要」に詳しい現状が報告されています。

地籍をもとにしたデータ整備が行われており、各地の農業委員会で元データが整備されています。

現在、全国農地ナビという形で、各地のデータを集約して公開する仕組みが整っています。

一般用のサイトにはその区画の代表点が表示されていますが、管理機構のメンバーなどには非公開用の情報として、より詳しいデータが用意されているようです。

私は、非公開用の情報の整備状況や実データを見たことがないので、どのような管理をしているのか正確に把握していないのですが、それでも、非常にデータ整備が進んでいることは事実だと考えています。

地籍などの土地の登記とのシステム連携が行われているのかどうか、農地の境界確定時の申請処理などがどのようなフローで行われているのか、非常に興味深く思っています。

ヒアリング対応いただけるかた(農業会議所のかたなど)をご存知であれば、ご紹介ください。

また、ここまでデータが整備されていれば、現在公開されている内容(個人情報を含まない部分)については、メタデータごとオープンデータにできそうな気がします。

海図

海図は海上保安庁により整備が行われています。

ここもあまり詳しくないのですが、海図の作成について、制作プロセスに国土地理院がどの程度関わっているか、よくわかっていません。

海岸線(水涯線)の扱いや地図データの更新プロセスについて今後調査予定です。

(国土地理院と海上保安庁はどちらも「満潮時」のラインを海岸線として地図を制作することになっており、一定の相互運用性は確保できていそうです。同じデータを使いまわしているかどうかは不明です)

海図の基本的な考え方については海上保安本部の資料がわかりやすいです。

国土地理院の基本測量

念の為、測量法に基づいて国土地理院が作成する地図データについても触れておきましょう。

測量法に定められている測量には4種類あり、それぞれ以下のように定義されています。

- 基本測量

- 公共測量

- その他の測量(基本測量及び公共測量以外の測量)

- 局地的な測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるもの)

このうち「基本測量」が、国がお金を出して整備した地図データです。

「公共測量」は、各自治体がお金を出して整備した地図データになります。(一部例外はあるようです)

公共測量のうち、都市計画図の更新は5年毎に行われており、過去に行った基本測量の成果を踏襲して整備されると共に、公共測量の結果が国土地理院に集約され、もう一度「基本測量」の成果(具体的には「基盤地図情報」)として公開が行われます。

地図の精度が自治体によってバラバラ(1/2500であったり、1/25000であったり)であること、また、地図ののための費用が捻出できず、5年に1回の更新が行えなくなってきている自治体があることなど、課題はいくつかありますが、地理空間情報活用推進基本法で定められているとおり、基本測量成果の利用は誰でも行うことができる状態でウェブ上に公開されています。

(もっといえば、利用した後の再公開(地図の複製)は申請が必要なので、完全に自由な利用ができるわけではなく、このウェブ時代の利活用方法や運用、オープンデータの潮流に沿っていないという意見もあります)

基本的に自治体が行っている都市計画図の作成成果が国土地理院に集約されて基盤地図情報となるため、基盤地図情報は各自治体の都市計画図の寄せ木細工、という見方もできます。

測量に関するデータの作成にあたっては非常に細かい作業規定が定められており、データの品質は非常に高い。。。といいたいところですが、紙としてみるにはよくても、データとして見た時に壊れたポリゴンデータが存在していることがあるようです。

例えば鯖江市はオープンデータとして都市計画図を公開していますが、建物のポリゴンが壊れている場合があり、そのままGIS用途で利用するにはエラーを修正してから使う必要があります。

これからデータを活用してゆくためには、納品の際のデータ品質についても確認するようにする、などの品質チェック機能を、例えば施行規則に盛り込むなどの施策が考えられます。

(なお、国土地理院が基盤地図情報として公開する時に、こうしたデータのクレンジング作業もしているようです。おつかれさまです。。。)

航空写真

ちょっと本題から外れるかもしれませんが、測量法における "測量" のカバー範囲には「航空測量」も含まれています。

セスナ機などを使い、空中からの写真を撮影します。

公共測量や森林基本図などを作成するためのもととなるデータのひとつとして使われるものですが、これについても、何度も別の目的に撮影を行っているようです。

少なくとも、それぞれの市町村は固定資産税の把握のために1年に1回、また、土木管理のために不定期に、高精度の撮影を行っていることが判明しています。

「目的外利用にあたる」として本来の撮影目的以外には利用できない、となるであろう市町村もある一方、室蘭市による公開を皮切りとして静岡市や鹿児島市などはそうしたデータをオープンデータとして公開しはじめており、少なくとも法令的には公開に際して問題はないように思えます。

オルソ化された写真のタイル化と配信に関するドキュメントも作成されています。

こうしたデータを、公共測量のようにいちど国土地理院や、新しく開設されたG空間センターなどに集約し、広く活用することは、重複排除の観点から有効なのではないでしょうか。

ここは邪推ですが、航空写真撮影時に市町村と業者の間で交わしている契約によって公開できるできないが決まってくるのかなぁ、と思っています。

撮影した写真の公開制限が、市町村による条例によって行われているとは考えづらいのです。

地図作成のコストとデメリットについて

たくさんの地図をたくさんの主体が作成する、そこには、地図作成作業の重複が含まれる可能性があります。

特に、背景図として利用される「基盤図」は、共通化することによって、作業の重複を防ぐとともに、データを重ね合わせた際の位置の基準となるため、非常に重要といえます。(だからこそ、測量法の一条があるわけです)

また、主題図として利用されるデータも1つのデータベースに格納し、一元的に扱うことが効果的であろうと思いますし、実際、千葉県浦安市の共用空間データベースの取り組みは有名ですが、他の自治体によっては「ウチの自治体には、統合型GISが3つ導入されている」というようなことも発生しているようです。

行政の電子化、というか業務の電子化においては、データの連携や分析の実施、それに伴う作業の自動化が肝になりますが、データどころかシステムレベルで連携がとれていないとしたら、現場においてデータ活用を行うという観点で見た時に、かなり厳しい環境といえるのではないでしょうか。

ではどうするべきか

状況はあまり芳しくありません。

もともと解放として銀の弾丸があるわけではありませんし、ひとつひとつのヒモを解いてつなげてあげる作業が必要なのですが、じゃぁそれを誰が、どのようにやるのかは、かなり不明瞭です。

また現状で既に独立して活動している、それぞれの主体での更新活動に即座に手を加えてゆくことはかなりの困難を伴うことが予想されます。

ここでは、いくつか、できそうなことを提案してみたいと思います。

地籍調査の活用

土地管理における基本となっている地籍調査ですが、現状で多くの地図のもとになっているということもあり、大きなパーツのひとつかと考えられます。

その進捗は全国で51%となっており、ちょっとばかり、よい進捗とはいえません。

調査が進まない理由としては、基本的に負担が市町村になってしまうこと、また、補助を行っている国の予算の少なさも一因の印象があります。

地籍を明らかにすることで明確にメリットが発生するなど、新しい施策の実施が望まれます。

少なくとも相続の際にはなんらかの手続きが行われるはずですし、他の申請業務と連携しながら調査を実施するなど、時間がかかっても整備できる方法の整備も必要かな、と思っています。

また、この地籍で作成された地図と、国土地理院が作成している地図の間で整合性をとってゆくことも今後重要となってゆくのではないかと考えています。

法務局の本業は証明書類を正しく管理し、権利関係について証明することではあります。

ただ、そもそも土地の登記という行為は本来、土地の所有を証明し、守ることであることが重要であり、そのためには積極的な公開と、権利関係の整備が行われることもひとつの解法であると考えています。

例えば全国農地ナビなどと同様に、公開向けと内部利用向けを切り分けてシステムを構成するなど、公開に向けて実施できることはあるのではないでしょうか。

また、フランスをはじめ、特にEU諸国では、INSPIREで公開するべき項目として、附属書Iにて地籍区画データをあげており、すでにオープンデータとして公開を行っています。

現在、地籍の管理では地図XMLと登記CSVで管理が行われていると思いますが、地図XMLで表現されるポリゴン、それから、登記CSVのなかでIDとして扱われる部分が中心になると思われます。

法務省、法務局、および現在、有料で登記情報のPDF頒布を実施している民事法務協会の施策が期待されるものです。

地籍を公開する際には個人情報が含まれる可能性がある、だから公開できない、という言い方もあるかもしれません。個人的には、個人情報が分離できないような管理の仕方をしていたら、そのほうが情報管理上、問題だと思います。

データ更新タイミングの公開

地図において、データ更新の作業は、情報の新規作成と同様、非常に労力がかかる作業です。

建物の増減や道路のトリガーのない状態での地図更新は、すべての情報を面的にすべてを再整備するローラー作戦しかとれない場合もあります。この作戦は非常にコストがかかるので、測量業者をはじめ、地図データの作成を手がける業者はどこも、更新のためのトリガー情報を欲しています。

ここで、土地の売買や建築物の増減情報など、トリガーとなる情報を利用することができれば、地図の作成コストが下げられる可能性があるのではないでしょうか。

もちろん、土地の売買は論理的な情報ですから、物理的な変更を記録する地図の特性上、すべてが即座に役に立つわけではありません。

ただ、例えば土地の所有者や用途が変更となることで、その土地になにかが起きる可能性が高いことが推測でき、調査ができる可能性があります。

現在、オープンデータという形で省庁からデータが出始めていますが、各種申請に基づく更新情報は、官公庁が保有する情報のなかでもっとも「生」の、正確で素早い情報のひとつです。

こうした観点から、情報を公開し、オープンにしてゆくことによって、少しずつ、情報の連携と「手間の削減」が行われてゆくことが、トータルの日本として見た場合に、情報の最適化が図れるのではないでしょうか。

農地地図のような一覧化の機能はその第一歩ですし、できればRead機能だけのAPIを用意するなどの施策があればよいのでは、と思います。

(Writeまで備えようとするととたんに構築の難易度が跳ね上がるので、まずはReadだけでもあれば良いと思います)

なお現在のオープンデータのほとんどはひとまとまりのデータであり、更新情報を定期的に公開していることはあまり多くありません。

ただし、静岡市などが提供している「食品衛生関係営業許可台帳」は毎月定期的に情報が更新されており、フローさえ定めることができれば、実施できないことではないのかな、という気がします。

結び

データはつかってナンボですし、可能な限り、情報は公開され流通させられるべきと考えます。

そして、測量法の一条にあるように「地図の重複を省く」ことは非常に重要な、全体最適化のための施策であります。

これからの日本の「地図」を、より高度化し、より生活を便利にするために、より広い視野で、地図データの利活用について考えるべき時に来ているのだと感じます。

日本では2016年12月9日に閣議決定を経て、官民データ活用推進基本法が成立すると共に、同12月16日に開催された未来投資会議において、安倍首相より、公共データの開放が指示されており、データの開放と利活用が叫ばれています。

そしてあまり注目されていないかもしれませんが、オープンデータの本質のひとつは、行政内部の情報フローの整理と電子行政の推進、つまりこれまでのやり方の刷新です。

地図に関する分野においても、既存のフローの刷新、最適化が行われることにより、高度な利活用のためのデータ基盤およびデータ連携基盤が整備されることを望みます。