DMM.com #2 Advent Calendar 2017 22日目の記事です!

カレンダーのURLはコチラ

・DMM.com #1 Advent Calendar 2017

・DMM.com #2 Advent Calendar 2017

2017年3月より「DMM.com Labo」にジョインした、UI/UXデザイナーの@norinity1103と申します。最近のマイブームは、ストロングゼロを片手にファミチキを喰らうことです。

今回は、「パターン・ランゲージ」のワークショップを、自社内で実施した話をします。

初回実施の際はアジャイルコーチの安井力(やっとむ)さんに、ご協力いただきました。ありがとうございました。この手のワークのファシリテートって難しいですね。

パターン・ランゲージとは

「パターン・ランゲージ」とは、成功の”秘訣”、所謂「経験則」を言語化したものです。世間一般的には「実践知」「センス」「コツ」などと言われることもありますが、これは他者には共有しにくいもので、分野に限らず多くのシーンで「暗黙知」や「属人化」を形成する要因になっていました。パターン・ランゲージは、これらの問題を「状況」に応じた判断の中でも成功している事例に繰り返し見られる「パターン」を抽出した「ランゲージ」として表現することで暗黙知を建設的な資産に変えようというものです。

もともとは、クリストファー・アレクサンダー氏が提唱した建築分野の知識記述の方法でしたが、時を経てソフトウェア開発、人間の行為へと適用されて、その有用性、再利用性の高さから、近年さらに分野を超えて注目されています。

「なぜあの人は上手くいくのか」「なぜ、あの人のデザインはカッコイイのか」....実はこれには”法則性”があるんですっ!!

↑ちょっと胡散臭い広告みたいですが、その成功の"秘訣"が身近な人の実際の経験談であり、さらに論理に裏付けされたものであれば、生かさないわけにはいかないでしょう。もちろん、銀の弾丸ではないので、それらを参考に、なにを成すかはアナタ次第...

マニュアルと行動の間をつなぐ概念という表現もあり、採用の可否を個人が判断できるという点がGOODです。

実施したワーク内容について

私の所属するチームでは11月〜12月までに2つのワークを実施しました。

1つめは、**スクラム開発体制の構築のための「スクラムチームの組成のパターン」**のワークです。

これは既存のスクラムチームと組成前チームの混合グループで行いました。既存のウォーターフロー開発からアジャイル開発に切り替えるには何かと障害が起こりがちです。試行錯誤の中でも、良い対処例や成功は多くあったので、それらの共有の場としました。

2つめは、**デザイナーチームのスキルアップやスキルの暗黙知化解消のための「デザインレビューパターン」**のワークです。

デザイナーの『あるある話』ですが「ええがにして」「もっとかっこよく」などと言う、殺意がめばえるフィードバック法が存在しますが、当然その対処や指示を細かくすることで、ジュニアデザイナー・シニアデザイナーに「経験値」という厚い壁が存在してしまうことが多いです。『ノンデザイナーズ・デザインブック』や『みんなではじめるデザイン批評』の読書会というあわせ技もあって、説明しにくい文法的な伝達表現が共通認識として体系化され、”縮語”が完成し、生産性が向上しました。

結果的に、良い「パターン」が生まれただけでなく、認知していなかった成功事例や気付きがチーム内で共有できたり、課題の本質的な要因が見つけられたりと、大きな成果となりました。

「パターン」の型について

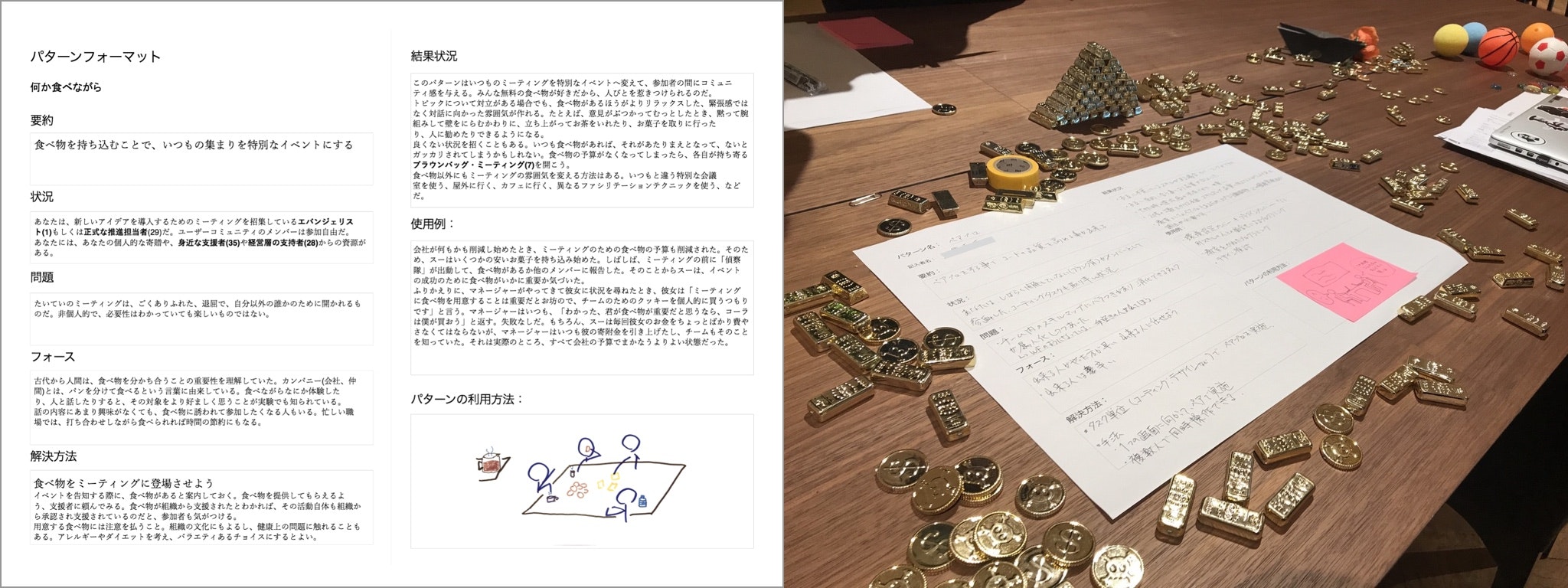

図:パターン「何かを食べながら」の事例。成功事例は誇らしく飾り付けましょう

パターン・ランゲージ一定の記述形式で"秘訣"を記すことによって、「名前」(パターン名)に多くの意味を内包することができ、それが共通認識され、「言葉」として機能するようになります。

「パターン」は言わば型のようなものを持っており、決まったルールで書かれます。どのパターンでもある「状況」(Context)において生じる「問題」(Probrem)と、その「解決」(Solution)の方法がセットになって記述され、それに「名前」(パターン名)がつけられています。

まとめ方は色々と手段がありますが、今回は紙のフォーマットをベースに行いました。

パターンの作り方

図:種だし → ライティング → レビューで出来上がったパターン達

① 業務範囲やテーマで"種だし"をする

パターンマイニング

自分たちの経験や事例から抽出して付箋などで張り出す。

Point

- フラットな交流:上下関係や業務上の関わりに影響されないようなグループワークにしよう

- リラックスできる環境:お菓子や小道具を用意したり、音楽をかけると👍

- 建設的な会話:愚痴もいいけど、小さな成功を称え合おう

② format形式でパターンを書き起こす

パターンライティング

2名~のグループで別れて、種をベースにformat形式(パターン名、状況、問題、解決など)にそって書き起こしていく。

Point

- 良いタイトル:象徴的で覚えやすく端的に(Ex: 名詞+名詞 or 形容詞+名詞)

- 良いものを真似る:組織パターンなど良い事例を読み合わせよう

- 問題解決になっているか:解決→問題の順で書くことが多いが矛盾がないように書く

③ 内容・記述を洗練させる

ライターズレビュー

<チーム内レビュー形式>

パターンのシートをチーム内で回覧する形式。書いた本人は自分の書いたパターンに対して補足説明はせず黙して聞く。評価者達は、「良いところ」「悪いところ(わかりにくい)」「」良いところ」

を順に述べていき、パターンを精錬していく。

<バザール形式>

書き起こしたパターンを、チームで共有して、相互にレビューする。スタンドアップ形式で各グループのテーブルをメンバーが周り、書き起こしたパターンのレビューとフィードバックを繰り返し、修正する、第三者的な視点を取り入れ、パターンの再利用性を高められる。

Point

- 良し悪し良し : パターンの、良い点→改良点→良い点の順番でフィードバックする

- 補足説明は不要に : 書いた本人が補足しないとわからない言い回しや単語はカイゼンする

- 図式にする : できればimage(手書きイラスト)などがあると素敵

※もちろん最初から完成度の高い成果物は望めないが、大事なのはその場を「特別な共有場」にすることである。

↑より良いパターンを生み出すためのパターンも存在する

・羊飼いと羊のためのパターンランゲージ

進行中によく起こったこと

フォースってなんやねん!という疑問

- 要は総合的な力学、ある「状況」で「問題」の背後に動いている力のこと

- 「問題」の生じる因果関係の論理を解きほぐしたもの

- トレードオフの関係性がある場合はその堆肥が分かりやすいように

「問題」記述トラップ

- 問題が解決の単なる裏返しになってしまう:「◯◯ができていない→◯◯をしよう」、「◯◯がわからない→◯◯を行う」これはだめな例

- 本当の解決になってない、感覚的な、属人的な答えに誘導されている

ワークを終えてみての感想

個人的には、組織活動を行う上で、あらゆるシーンで役立つ知識で、なにかしら既に大きな課題を抱えている場合でも「漢方薬」のような効果をもたらすと感じました。

最近、スクラム開発を導入する企業では「自己組織化」「クロスファンクション(組織横断的)」という言葉をよく耳にしますが、わりと手段が、独り歩きしやすいタイミングなので「お互いに称える文化」、「褒め合う習慣」の定着しなければ、障害が起こるたびにチームの関係性が悪くなってく様な肌感があります。

パターン・ランゲージのワークは実施してみることは、建設的な議論ができるので、個人的にかなり手応を感じましたが、「これをすぐ取り入れる!!」とわめきだすと、結局「手段」が先行してしまうとも思いました。段階的な導入が望ましく、能動的に関わってくれるメンバー同士での実践を通じて、小さな成功を積み重ねることで全体への波及とつながるでしょう。

もしミニマムで導入するとしたら、プロジェクトごとのレトロスペクティブズ(振り返り)や「KPT」のKeepが一定量に達した場合の不定期イベントとしてワークを実施したりすると面白いかもしれません。非常に良い習慣となり、チームのボトムアップに繋がるのではないかなと。

自分の愛読書に『Fearless Change〜アジャイルに効くアイデアを組織に広めるための48のパターン〜』という物があります。これもまさに「パターン・ランゲージ」という新しいアイデアを広げるという先人の知恵。

良いパターンは、既にたくさん転がっているんですね。興味のあるメンバーで読み合わせると一種の感動を覚えます。

同じく「パターン・ランゲージ」に興味があったり、トライアルを考えている方はぜひ一度試してみることをおすすめします。

かなり冗長な記事になってしまった!!反省。

明日は@Ecouffesさんです。お楽しみに!