最近Windows不信が募ってきて、RTX 3050が載っているマウスDAIVをゲーム用に持っているのに、ついついPS5を買ってしまいました。

やるのは主に原神なわけなんですが、「マルチプレイ募集掲示板からUIDを転記して参加する」のがつらすぎる!

ほなキーボードエミュレーションしますか

用意するもの

- どこのご家庭にも余っているRaspberry Pi Zero W (2があるならなお良い)

- 比較的まともそうなmicroSDカード

- まともなUSB A-microUSBケーブル (一昔まえのスマートフォンをパソコンにつなぐのに使うのに十分なグレードのもの)

- SDカードを読み書きできるパソコン

- Wi-Fi環境のある家庭

- やる気

- HDMI液晶ディスプレイと有線キーボードはあったほうがいいかもしれないけど別にいらない

SDカードにRasberry Pi OSを焼く

普通にRaspberry Pi Imagerを使いましょう。

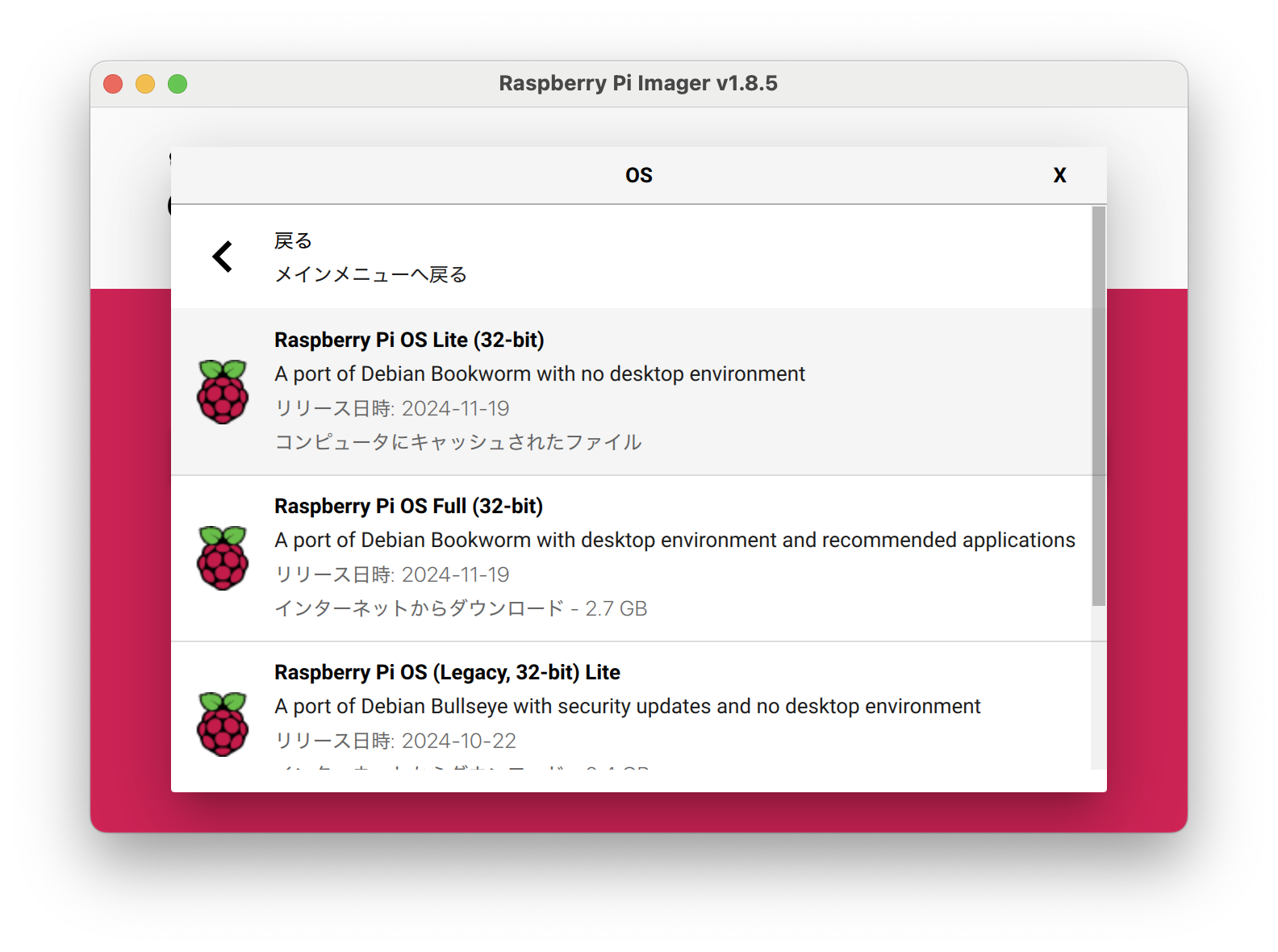

Pi ZeroにデスクトップつきのDebianなんか焼いたら◯んでしまうので、Otherを開く。

Lite を選ぶ。

あとは焼くSDカードを選ぶ。

ここで「設定を編集する」

こんな感じで適当に設定する。

Wi-Fiのところは注意が必要で、今どきの5GHzアクセスポイントにつなぐことができません。ルーターから5Gみたいなのとそうじゃないのがあるときは、そうじゃない方にしましょう。

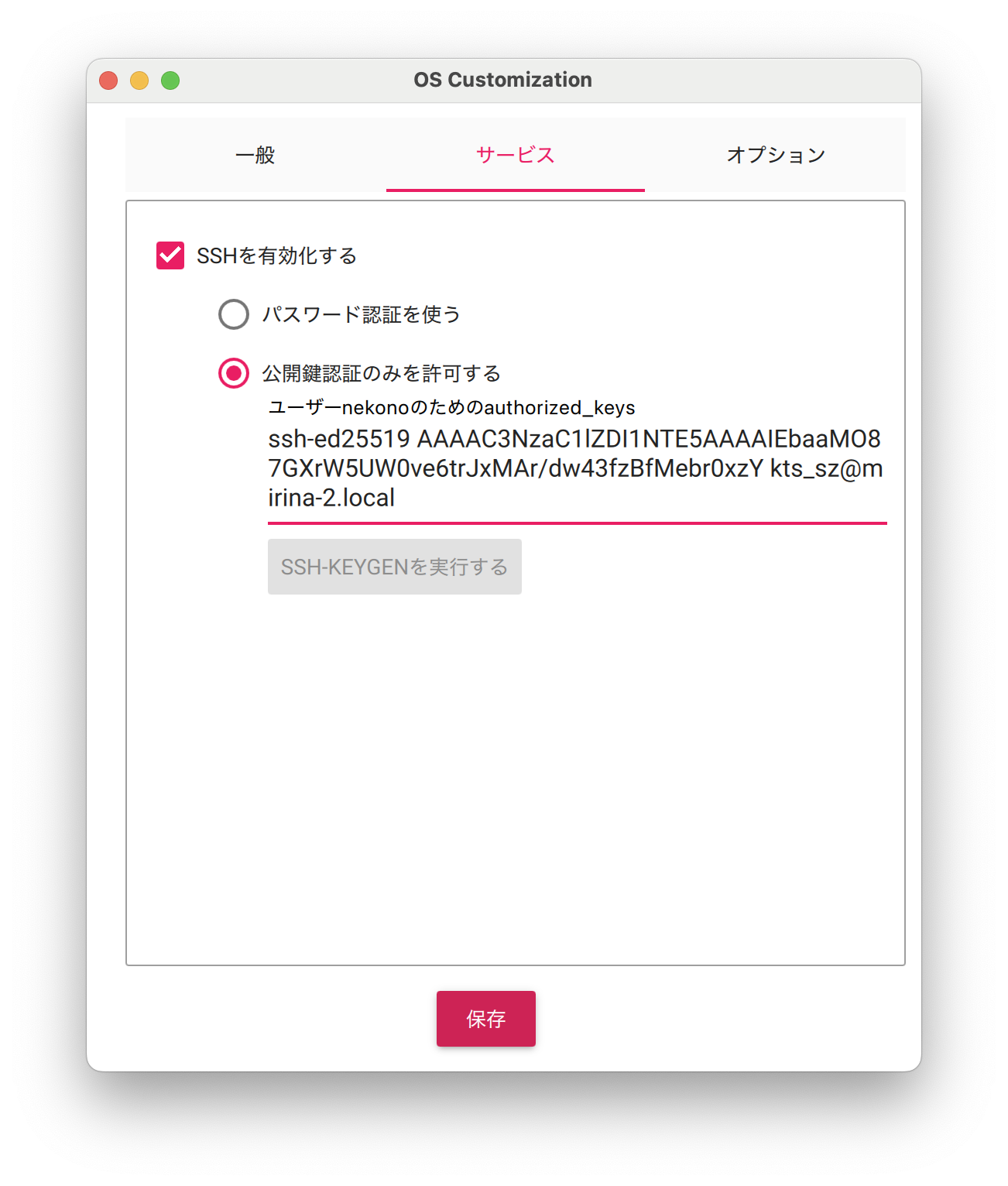

SSH鍵も設定しておくと楽。何を言っているかわからない人は「パスワード認証」にチェックを入れておけばOK。

保存して、先程のダイアログを「はい」で書き込みに進む。

Piを起動する

書き込みの終わったSDカードはPiに挿して電源を入れましょう。電源供給をする場合は右の端子に挿してくださいね。

初回起動の設定は割と時間かかるので、お茶でも飲んで待ちましょう。

SSHログインする

最近はWindowsでもsshコマンドが使えるはずなので、Win + Rして wt と入れてEnter押してください。Macの人はターミナル。Linuxの人はこの記事読む必要ある?

ホスト名を nanapi.local 、ユーザーを nekono で設定したので、コマンドラインに

ssh nekono@nanapi.local

と入れてEnterを押しましょう。初回だと「この接続先信頼していい?」みたいなことを訊かれるのでyesと答える。SSH鍵を設定した人はすぐログイン完了。パスワードの人はパスワードを入れる (打ったパスワードは一切画面に表示されないので、打てたと思ったらEnterを押せば良い)。

入れたのを確認したら

sudo shutdown now

HIDガジェットの設定をする

vimで色々できるならそうすればいいですが、難しいと思うので、一旦パソコンにSDカードを挿し直してください。

config.txt というファイルが見えると思いますので、 先頭に1行書き足しちゃいましょう。

dtoverlay=dwc2,dr_mode=peripheral

それから cmdline.txtというのがありますので、 rootwait の後ろに書き足す。

... rootwait modules-load=dwc2,libcomposite ...

SDカードを挿して起動、SSH接続。以下は参考記事からほぼそのまま拝借。

sudo tee /usr/local/bin/setup_hid_keyboard.sh

下記をコピペで貼り付けたら Ctrl + D

#!/bin/bash

# モジュールロード

# 起動時に、/boot/firmware/cmdline.txt で libcomposite がロードされるはずなので、必ずしも必要ではないが念のため

modprobe libcomposite

# configfs が自動マウントされていない場合に備え、ディレクトリの存在チェック

# if [ ! -e /sys/kernel/config/usb_gadget ]; then

# mount -t configfs none /sys/kernel/config

# fi

# 実際にマウントされているかどうかをチェック

if ! mountpoint -q /sys/kernel/config; then

mount -t configfs none /sys/kernel/config

fi

cd /sys/kernel/config/usb_gadget/

mkdir -p mykeyboard

cd mykeyboard

# ベンダーID / プロダクトID 設定 (例)

echo 0x1d6b > idVendor

echo 0x0104 > idProduct

# USBバージョン設定 (例: USB2.0 = 0x0200)

echo 0x0200 > bcdUSB

echo 0x0100 > bcdDevice # デバイスバージョン

# 文字列記述子の設定 (英語:0x409)

mkdir -p strings/0x409

# 文字列 (シリアル/メーカー/製品名)

echo "1234567890" > strings/0x409/serialnumber

echo "MyPiVendor" > strings/0x409/manufacturer

echo "MyPiKeyboard" > strings/0x409/product

# Config ディレクトリの作成

mkdir -p configs/c.1

mkdir -p configs/c.1/strings/0x409

echo "Config 1: Keyboard" > configs/c.1/strings/0x409/configuration

echo 120 > configs/c.1/MaxPower

# HID 機能の追加 (ブートプロトコル対応キーボード)

mkdir -p functions/hid.usb0

echo 1 > functions/hid.usb0/protocol # 1=キーボード

echo 1 > functions/hid.usb0/subclass # 1=ブートインターフェース

echo 8 > functions/hid.usb0/report_length

# レポートディスクリプタ

# keyboard_report.desc は /home/pi に用意しておく

# なお、本記事では例として /home/pi に用意していますが、ご自身の環境に合わせて変更してください。

echo -ne "\x05\x01\x09\x06\xa1\x01\x05\x07\x19\xe0\x29\xe7\x15\x00\x25\x01\x75\x01\x95\x08\x81\x02\x95\x01\x75\x08\x81\x03\x95\x06\x75\x08\x15\x00\x25\x65\x05\x07\x19\x00\x29\x65\x81\x00\x95\x05\x75\x01\x05\x08\x19\x01\x29\x05\x91\x02\x95\x01\x75\x03\x91\x03\xc0" > functions/hid.usb0/report_desc

# 上で作ったHID機能をConfigに紐づけ

ln -s functions/hid.usb0 configs/c.1/

# UDC(USB Device Controller)のバインド

UDCNAME=$(ls /sys/class/udc | head -n 1)

echo $UDCNAME > UDC

# 特定の UDC 名がわかっているのであれば、明示的に指定するほうがより安全

# ここだけオリジナルに追記

chown nekono:nekono /dev/hidg0

これは、「私はUSBキーボードですよ」とケーブルを通じて主張する部分です。最後の部分は、 /dev/hidg0 というこのあと使うファイルの所有権を変える部分なので、ユーザー名は設定したものを使ってください。

権限設定は本当はudevっていうのを使うべきなんだけど、たかがRas Piにそこまでこだわるのもだるいのでこれでいいかと。

sudo chmod +x /usr/local/bin/setup_hid_keyboard.sh

実行権限を付与しておきます。

次に自動起動設定

sudo tee /etc/systemd/system/hidgadget.service

以下を貼り付けてCtrl + D

[Unit]

Description=Setup HID Gadget for USB OTG

# After=systemd-modules-load.service network.target sysinit.target local-fs.target

# 環境によっては configfs の自動マウント設定を確認する必要がある

After=systemd-modules-load.service network.target sys-kernel-config.mount

ConditionPathExists=/sys/kernel/config

[Service]

# 今回は一度設定を行うだけなので Type=oneshot とし、RemainAfterExit=yes にしている

Type=oneshot

ExecStart=/usr/local/bin/setup_hid_keyboard.sh

RemainAfterExit=yes

[Install]

WantedBy=multi-user.target

そして有効化と再起動。

sudo systemctl enable hidgadget.service

sudo reboot

ここまでやると、再起動後にPS5側で「キーボードが接続されました」とか出るようになるはず。

タイピングスクリプトをこしらえる

/dev/hidg0っていうファイルにキーボードの状態が変わった旨のメッセージを書き込むだけなんですが、まあそれを自動化しないと意味がないわけですね。

こういう面倒なのはChatGPTに丸投げしましょうかね。

cat > type.py

貼り付け内容は以下の通り。

#!/usr/bin/env python3

import sys

import time

NULL_CHAR = chr(0)

ENTER_KEY = 40 # HID usage ID for Enter key

SHIFT_KEY = 0x02 # HID usage ID for Shift key

DELAY_TIME = 0.05 # Constant delay time (seconds)

def get_key_code(char):

"""Return the HID usage ID for a given character and whether Shift is required."""

# Handle digits 0-9

if '0' <= char <= '9':

return (ord(char) - ord('1') + 30 if char != '0' else 39, False)

# Handle lowercase letters a-z

elif 'a' <= char <= 'z':

return (ord(char) - ord('a') + 4, False)

# Handle uppercase letters A-Z (Shift is required)

elif 'A' <= char <= 'Z':

return (ord(char) - ord('A') + 4, True)

return None # Ignore unsupported characters

def write_report(report):

with open('/dev/hidg0', 'rb+') as fd:

fd.write(report.encode())

def send_key(char):

key_code_data = get_key_code(char)

if key_code_data:

key_code, shift_required = key_code_data

# If Shift is required, press it along with the key

if shift_required:

write_report(chr(SHIFT_KEY) + NULL_CHAR + chr(key_code) + NULL_CHAR*4)

time.sleep(DELAY_TIME)

write_report(NULL_CHAR*8) # Release all keys

else:

write_report(NULL_CHAR*2 + chr(key_code) + NULL_CHAR*5)

time.sleep(DELAY_TIME)

write_report(NULL_CHAR*8) # Release all keys

time.sleep(DELAY_TIME)

def press_alt_backquote():

# Press and hold Alt (modifier 0x04)

write_report(chr(0x04) + NULL_CHAR + NULL_CHAR*6)

time.sleep(DELAY_TIME)

# Press backquote (usage ID 0x35)

write_report(chr(0x04) + NULL_CHAR + chr(0x35) + NULL_CHAR*5)

time.sleep(DELAY_TIME)

# Release backquote, keep holding Alt

write_report(chr(0x04) + NULL_CHAR + NULL_CHAR*6)

time.sleep(DELAY_TIME)

# Release Alt

write_report(NULL_CHAR*8)

time.sleep(DELAY_TIME)

def press_enter():

# Press Enter

write_report(NULL_CHAR*2 + chr(ENTER_KEY) + NULL_CHAR*5)

time.sleep(DELAY_TIME)

# Release Enter

write_report(NULL_CHAR*8)

time.sleep(DELAY_TIME)

def main():

if len(sys.argv) != 2:

print("Usage: python3 send_keys.py <string_of_text>")

sys.exit(1)

input_string = sys.argv[1]

# Perform the Alt + backquote sequence

press_alt_backquote()

# Send the input string as keystrokes

for char in input_string:

send_key(char)

# Press and release Enter

press_enter()

if __name__ == "__main__":

main()

chmod +x type.py

使い方ですが、まず原神のユーザー検索モードを UID にします。

ここでSSH接続したPi上で下のように入力

./type.py 869999999

「日本語入力を解除して」「UIDを入れて」「Enterキーを押す」ところまでやってくれます。

私のキーボードはUS配列なので日本語解除は Alt + Backquote ですが、日本語配列設定の場合はAltキーを押す必要はないかと思います (全角半角キーはBackquoteキーと同じキーです) 。