古くてもう壊れてもそんなに問題ないパソコンだけど、

限界まで使い倒したい、けれども重すぎて使う気がおきない。

なんでそこで諦めるんだよ。もっと熱くなれよ(CPU的な意味で)

というわけでオーバークロックを試してみた記録をここにまとめます。

オーバークロックとは?

定格で動いているCPUにたいして、

もっと本気だせよと鞭打つ行為とイメージして頂けるとわかりやすい。

オーバークロックにはリスクが伴い、

マザーボードやメモリなど他の機器にも負荷がかかるので、

行う場合にはリスクを承知の上で行いましょう。

普通のパソコンならば・・・

BIOS画面(Windowsを起動したときになんらかのキーを押下するといける画面)にて設定可能なのだが、DELLなどのメーカ品パソコンの場合などはBIOSレベルで制御されており、オーバークロックが行えないようになっている。

しかしもう一つ裏道とも言える手法が残っているので、今回はそれを紹介する。

※当然の如くメーカーのサポート対象外になるので自己責任でお願い致します。

具体的やり方

1 Clock Generatorを確認する

まずパソコンの蓋をあけて「Clock Generator」(通称PLL?)のコードを確認する。

以下の記事を見る限り、水晶発振子というパーツを目印に探すのが良さそうです。

http://jizounokimagure.at.webry.info/201007/article_1.html

2 作業用のツールを用意する

様々なツールといろいろなやり方があるそうだが、

今回は恐らく初心者がやりやすいであろう以下の2つのツールを使ってオーバークロックを行う。

CPU-Z(CPUの状態を表示するソフト)

http://www.vector.co.jp/soft/winnt/hardware/se492853.html

setFSB(オーバークロックを行うソフト)

http://www.vector.co.jp/soft/win95/hardware/se453950.html

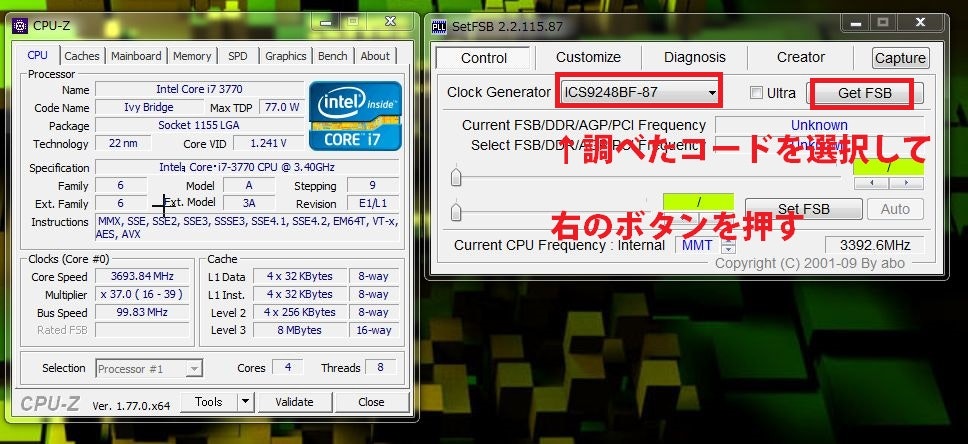

上記2つのソフトをダウンロードしたら、両方とも起動する。

GetFSBボタンを押下して正常に認識すると以下の画像の部分に値が入り、メモリをいじくれるようになるので、初期値をメモしておくと良い。

3 オーバークロック開始!

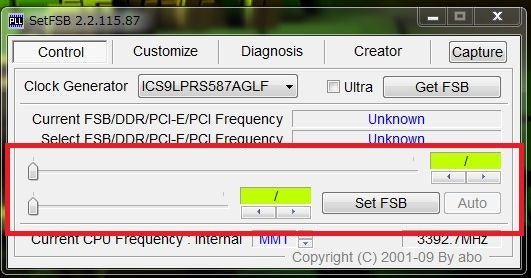

上のつまみを右に対して少しずつ、こまめに動かして「SetFSB」ボタンを押下する。

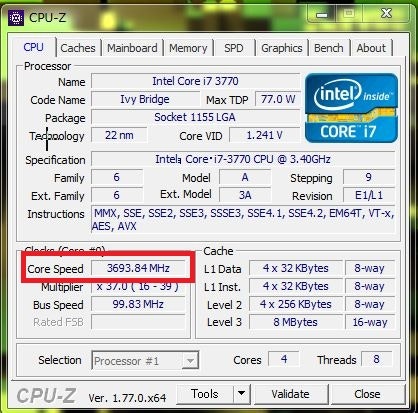

つまみを右に動かせば動かすほどCPU-ZのCore Speedがガンガン上昇していくのが確認できる。

右につまみを動かしてsetFBS

右につまみを動かしてsetFBS

右につまみを動かしてsetFBS .....これを繰り返す。

そうしてるうちに限界ポイントに到達し、システムが不安定(フリーズOR強制終了)する位置までくるので、そこがオーバークロック限界点でとなる。

4 システムがフリーズしまくって(再起動しまくって)設定なおせない\(^o^)/

BIOSでオーバークロックの設定はいじれないが、BIOSの初期化はできるので

落ち着いてPCを再起動し、BIOSのデフォルト化のボタンを押下すればクロック数は元に戻る。

以上のサイクルを通して、

もっともシステムが安定する、

かつコアスピードをあげられる地点を指定して固定ができればオーバークロックは完了となる。

以上、快適なPCライフを!