1 はじめに

量子の世界では不可解なことが起きている。なかでも奇妙なのが「実在」の問題である。量子力学の正統的な解釈であるコペンハーゲン解釈では「測定が行なわれるまでは実在というものを考えてはいけない。確率振幅という情報のみが存在する」とされている[1]。位置、運動量、スピン(角運動量)などの物理量は測定してはじめて値が確定し、測定していないときは値が存在しない(あるいは値のことなど考えてはいけない)というのだ。アインシュタインは「あなたが見ていない時、月は存在しないとでも言うのか」という有名な言葉でこの考えを疑問視した。そして、1935年、ポドルスキー、ローゼンとともに量子力学の不完全性を指摘する論文を発表した。有名なEPR論文である。この論文の中でアインシュタインは「ある場所の測定がそこから遠く離れた別の場所での測定に影響を与えることはない」という局所性の条件と「測定をしようがしまいがそれとは関係なく物理量の値は存在しているはず」という実在性の条件を前提とした思考実験を考案し、量子力学が完全でない結果を与えると指摘した。

1964年、この EPR 主張を裏付けるためにジョン.S.ベルがその定式化を行った。ベルは、「隠れた変数」の影響で、出力結果は決まっている(実在性の仮定)けれど測定ごとに結果がばらついているように見えると仮定し、2か所のそれぞれの測定のしかたがお互いの測定に影響を及ぼさない(局所性の仮定)としてベルの不等式を導出した。

ここで、「隠れた変数」の理論というのは、隠れた変数 $\lambda$ によって物理量の値が測定前から決まっていて、測定しなくても値が確定しているという物理量の値の実在性の理論である。これは、実在性を数学的にどう表現するかという定式化で、物理量 $A$ は実数値関数 $A(\lambda)$ で表されるとしたものである。つまり、関数 $A(\lambda)$ は隠れた変数 $\lambda$ によって決まる数を値に持つ関数(実在論的物理量)で、 測定しても測定しなくても値が存在するという値の実在論(値の客観性)を定式化したものである。

2 ベルの不等式

この章ではベルの不等式を参考文献[2]に掲げた動画にしたがって説明する。

2.1 隠れた変数理論

隠れた変数 $\lambda$ は確率密度 $\rho (\lambda)$ を持ち

\begin{equation}

\begin{split}

& \rho (\lambda) \ge 0 \\

\int &\rho (\lambda) d \lambda = 1

\end{split}

\end{equation}

\tag{2.1.1}

とすると、物理量 $A$ の期待値は

\braket{A(a)} = \int A(a, \lambda) \rho (\lambda) d \lambda

\tag{2.1.2}

で求めることができる。ここで、$a$ は、実験の設定など、人間がコントロールできるパラメータである。

2.2 ベルの仮想実験

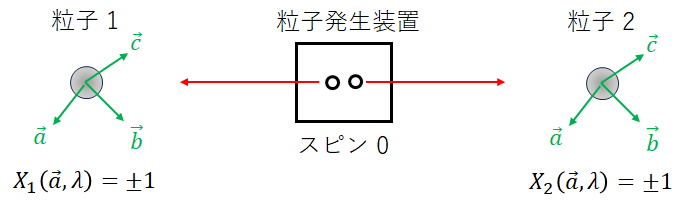

下図に示すように、粒子発生装置の内部でスピン $0$ の粒子が崩壊して左右にスピン $1/2$ の2つの粒子(左方が粒子1、右方が粒子2)が飛んでいったとする。

飛んでいった先では各々の粒子のスピンを $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ の3方向のうちどれか一つずつを選択した上で測定する。ただし、どちらの粒子でも測定方向は自由に選んでよい。もちろん、両方の粒子で同じ方向を測定することも可能である。したがって、測定の組み合わせは全部で $3 \times 3 = 9$ パターンある。

いま

X_1 (\vec{a}, \lambda) X_2 (\vec{b}, \lambda)

- X_1 (\vec{a}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda)

\tag{2.2.1}

という物理量を考える。ここで、$X_1 (\vec{a}, \lambda)$と $X_2 (\vec{b}, \lambda)$ は粒子1と粒子2をそれぞれ方向 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ で測ったスピンで、$\lambda$ は隠れた変数である。

2つの粒子を同じ方向(この場合 $\vec{b}$)で測定すると、スピンは保存されるから

X_1 (\vec{b}, \lambda) = - X_2 (\vec{b}, \lambda)

\tag{2.2.2}

のように結果は逆になる。

(2.2.2)式と $(X_1 (\vec{b}, \lambda))^2 = 1$ という関係を使えば (2.2.1)式は次のように展開できる。

\begin{equation}

\begin{split}

&X_1 (\vec{a}, \lambda) X_2 (\vec{b}, \lambda)

- X_1 (\vec{a}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda) \\

&=

- X_1 (\vec{a}, \lambda) X_1 (\vec{b}, \lambda)

- X_1 (\vec{a}, \lambda) (X_1 (\vec{b}, \lambda))^2 X_2 (\vec{c}, \lambda) \\

&=

- X_1 (\vec{a}, \lambda) X_1 (\vec{b}, \lambda)

\left[

1 + X_1 (\vec{b}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda)

\right]

\end{split}

\end{equation}

\tag{2.2.3}

ここで、粒子1と粒子2のスピンの相関を

C(\vec{a}, \vec{b}) = \int \rho(\lambda) X_1 (\vec{a}, \lambda) X_2 (\vec{b}, \lambda) d \lambda

\tag{2.2.4}

と定義する。

(2.2.3)式の両辺に $\rho(\lambda)$ を掛けて $\lambda$ で積分すると

\begin{equation}

\begin{split}

& \int \rho(\lambda) X_1 (\vec{a}, \lambda) X_2 (\vec{b}, \lambda) d \lambda

- \int \rho(\lambda) X_1 (\vec{a}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda) d \lambda \\

&=

- \int \rho(\lambda) X_1 (\vec{a}, \lambda) X_1 (\vec{b}, \lambda)

\left[

1 + X_1 (\vec{b}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda)

\right] d \lambda

\end{split}

\end{equation}

\tag{2.2.5}

となる。

両辺の絶対値をとると

\begin{equation}

\begin{split}

& \left|

\int \rho(\lambda) X_1 (\vec{a}, \lambda) X_2 (\vec{b}, \lambda) d \lambda

- \int \rho(\lambda) X_1 (\vec{a}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda) d \lambda

\right| \\

&=

\left| \int \rho(\lambda) X_1 (\vec{a}, \lambda) X_1 (\vec{b}, \lambda)

\left[

1 + X_1 (\vec{b}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda)

\right] d \lambda

\right| \\

&\le

\int \left| \rho(\lambda) X_1 (\vec{a}, \lambda) X_1 (\vec{b}, \lambda)

\left[

1 + X_1 (\vec{b}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda)

\right] \right| d \lambda \\

&=

\int \rho(\lambda) \left| X_1 (\vec{a}, \lambda) X_1 (\vec{b}, \lambda) \right|

\left|

1 + X_1 (\vec{b}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda)

\right| d \lambda \\

&=

\int \rho(\lambda) (1 + X_1 (\vec{b}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda)) d \lambda \\

&=

\int \rho(\lambda) d \lambda + \int \rho(\lambda) X_1 (\vec{b}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda) d \lambda \\

&=

1 + \int \rho(\lambda) X_1 (\vec{b}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda) d \lambda \\

\end{split}

\end{equation}

\tag{2.2.6}

となる。

ここで、2行目から3行目に移る際に、任意の関数 $f(x)$ について成立する不等式

\left| \int f(x) dx \right| \le \int | f(x) | dx

\tag{2.2.7}

を用いた(コラム「積分に対する三角不等式」参照)。また、4行目から5行目に移る際に $X_1 (\vec{a}, \lambda) X_1 (\vec{b}, \lambda) = \pm 1$ だから $\left| X_1 (\vec{a}, \lambda) X_1 (\vec{b}, \lambda) \right| = 1$ となること、そして $X_1 (\vec{b}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda) = \pm 1$ だから恒等的に $1 + X_1 (\vec{b}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda) \ge 0$ となり、 $\left| 1 + X_1 (\vec{b}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda) \right| = 1 + X_1 (\vec{b}, \lambda) X_2 (\vec{c}, \lambda)$ となることを用いた。さらに、6行目から7行目に移る際に (2.1.1)式を用いた。

こうして、最終的に (2.2.6)式を (2.2.4)式で定義した相関を用いて書くと

\left| C(\vec{a}, \vec{b}) - C(\vec{a}, \vec{c}) \right|

\le 1 + C(\vec{b}, \vec{c})

\tag{2.2.8}

というベルの不等式が得られる。

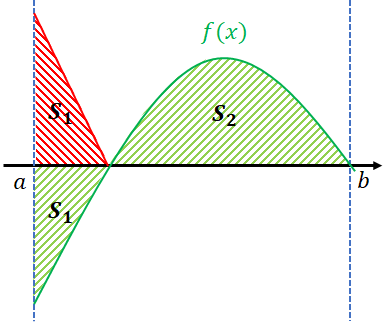

コラム:積分に対する三角不等式

下図のように $f(x)$ を $a$ から $b$ まで積分する場合を考える。図中の $S_1, S_2$ は面積。

$$\left| \int_{a}^{b} f(x) dx \right| \le \int_{a}^{b} | f(x) | dx$$ この場合、上式の左辺は $|S_2 - S_1|$ となり、一方、右辺は $S_2 + S_1$ となる。$|S_2 + S_1|^2 - |S_2 - S_1|^2 = 4 S_2 S_1 \ge 0$ だから右辺は左辺よりも大きいか等しい($S_1 = 0$の場合に等号が成り立つ)。

2.3 ベルの不等式の破れ

ベルは隠れた変数理論に基づいてベルの不等式(2.2.8)を導出した。一方、2つの方向 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ で測定したスピンの相関を量子論でを計算すると

C(\vec{a}, \vec{b}) = - \cos \theta_{ab}

\tag{2.3.1}

となる。ここで、$\theta_{ab}$ は2つの方向 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角度である。これを使えばベルの不等式(2.2.8)は

\left| \cos \theta_{ab} - \cos \theta_{ac} \right|

\le 1 - \cos \theta_{bc}

\tag{2.3.2}

となる。

ここで、$\theta_{ab} = \theta_{bc} = \pi/4, \theta_{ac} = \pi/2$ とすると、 (2.3.2)式の左辺は

\left| \cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{2} \right|

= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1.414}{2} \approx 0.707

となり、右辺は

1 - \cos \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.239

となり、(2.2.8)式で左辺が右辺より大きくなり、ベルの不等式が破られる。

すなわち、実在性と局所性を仮定した隠れた変数理論で計算したベルの不等式は量子の世界では破綻するということである。これが何を意味しているかというと、量子の世界では実在性と局所性のいずれか一方、あるいはその両方が成立していないということである。

しかし、この驚くべき状況は実験によって検証されねばならない。それは、1969年にクラウザーがホーン、シモニ―、ホルトともにベルの不等式を実験しやすい形に作り変え、偏光を使う実験を考案することにより実現した。いわゆる CHSH 不等式である。

3 CHSH 不等式

本章では参考文献[3], [4]に掲げた動画に基づいて CHSH 不等式について説明する。

3.1 実験概要

前の章で述べたオリジナルのベルの不等式は複雑で実験的に検証するのも難しいので、クラウザーらはベルの言いたかったことをわかりやすくし、実験的にも検証しやすく改良した。それが本章で述べる CHSH 不等式である。

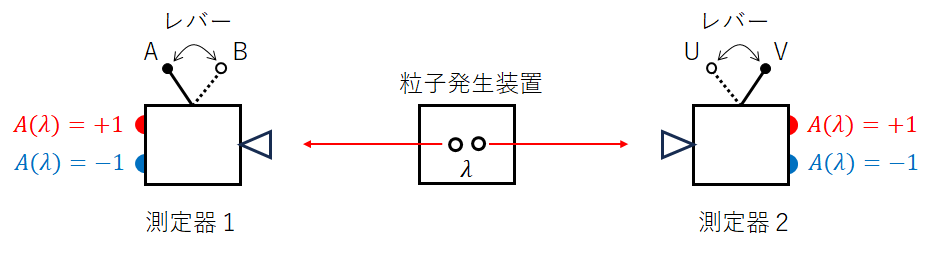

下の図に示すように、粒子発生装置で発生した粒子を左右の方向に発射するのはベルのオリジナルの思考実験と同じである。

しかし、両端にある測定器はレバーを切り替えることで測定する物理量を選択できる。左方の測定器1ではレバーが A に設定されているとき、飛んできた粒子1の物理量 $A$ を測定し、レバーが B に設定されていれば、物理量 $B$ を測定する。同様に右方の測定器2ではレバーが U に設定されているとき、飛んできた粒子2の物理量 $U$ を測定し、レバーが V に設定されていれば、物理量 $V$ を測定する。したがって測定の組み合わせは全部で $2 \times 2 = 4$ パターンある。また、$A, B, U, V$ の測定結果は $\pm 1$ の2値である。こうして左右の粒子の測定物理量をランダムに変えながら実験を何回も行ない、測定器1と測定器2の結果およびその積を計算して下表のように記録する。

| 測定 | 測定器1 | 測定器2 | 積 |

|---|---|---|---|

| 1 | $A=+1$ | $U=+1$ | $AU=+1$ |

| 2 | $B=-1$ | $V=-1$ | $BV=+1$ |

| 3 | $A=-1$ | $V=+1$ | $AV=-1$ |

| 4 | $A=+1$ | $U=-1$ | $AU=-1$ |

| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |

| $N$ | $B=-1$ | $U=-1$ | $BU=+1$ |

結果が得られたら次のような統計量を計算する。

\braket{S} \equiv \braket{AU} + \braket{AV} + \braket{BU} - \braket{BV}

\tag{3.1.1}

ここで、$\braket{X}$ は $X$ の平均値を表す。

3.2 隠れた変数理論による CHSH 不等式の導出

実在性と局所性を仮定した隠れた変数理論で (3.1.1)式の計算を行う。隠れた変数理論では、粒子発生装置が粒子を左右に発射する時点で、我々の知りえない隠れた変数 $\lambda$ の関数として物理量 $A(\lambda), B(\lambda), U(\lambda), V(\lambda)$ の値が確定していると考える。もちろん $\lambda$ は(2.1.1)式で与えられる確率密度関数にしたがってばらついているので実験結果を予測することはできない。

この隠れた変数 $\lambda$ の関数としての $S$ を

S(\lambda) = A(\lambda) U(\lambda) + A(\lambda) V(\lambda) + B(\lambda) U(\lambda) - B(\lambda) V(\lambda)

\tag{3.2.1}

とおく。

まず、式(3.2.1)を次のように変形する。

S(\lambda) = A(\lambda) (U(\lambda) + V(\lambda)) + B(\lambda) (U(\lambda) - V(\lambda))

\tag{3.2.2}

次に、(3.2.2)式の両辺の絶対値をとる。

\begin{equation}

\begin{split}

| S(\lambda) | &=

| A(\lambda) (U(\lambda) + V(\lambda)) + B(\lambda) (U(\lambda) - V(\lambda)) | \\

&\le

| A(\lambda) (U(\lambda) + V(\lambda)) | + | B(\lambda) (U(\lambda) - V(\lambda)) | \\

&=

| A(\lambda) | | U(\lambda) + V(\lambda) | + | B(\lambda) | | U(\lambda) - V(\lambda) | \\

&=

| U(\lambda) + V(\lambda) | + | U(\lambda) - V(\lambda) | \\

\end{split}

\end{equation}

\tag{3.2.3}

ここで、1行目から2行目へ移る際、任意の実数 $x, y$ に対して成立する三角不等式 $|x + y| \le |x| + |y|$ を用いた(コラム「三角不等式」参照)。また、3行目から4行目に移る際 $| A(\lambda) | = | B(\lambda) | = 1$ を用いた。

さて、下表は $\pm 1$ をとる $U(\lambda)$ と $V(\lambda)$ の可能な組み合わせについて $| U(\lambda) + V(\lambda) | + | U(\lambda) - V(\lambda) |$ の計算結果を表にしたものである。

| $U(\lambda) \setminus V(\lambda)$ | $+1$ | $-1$ |

|---|---|---|

| $+1$ | 2 | 2 |

| $-1$ | 2 | 2 |

$U(\lambda) = \pm 1, V(\lambda) = \pm 1$ だから、$U(\lambda)$ と $V(\lambda)$ が同じ場合は $| U(\lambda) + V(\lambda) | = 2$, $| U(\lambda) - V(\lambda) | = 0$ となり、異なる場合は $| U(\lambda) + V(\lambda) | = 0$, $| U(\lambda) - V(\lambda) | = 2$ となるので、結果的に $| U(\lambda) + V(\lambda) | + | U(\lambda) - V(\lambda) |$ はすべて $2$ になる。

したがって、(3.2.3)式は

| S(\lambda) | \le 2 \tag{3.2.4}

となり、(3.2.1)式から

-2 \le A(\lambda) U(\lambda) + A(\lambda) V(\lambda) + B(\lambda) U(\lambda) - B(\lambda) V(\lambda) \le 2

\tag{3.2.5}

という不等式が得られる。

(3.2.5)式の両辺に $\rho(\lambda)$ を掛けて $\lambda$ で積分すると

\begin{equation}

\begin{split}

\int (-2 \rho(\lambda)) d \lambda

&\le

\int A(\lambda) U(\lambda) \rho(\lambda) d \lambda

+ \int A(\lambda) V(\lambda) \rho(\lambda) d \lambda \\

&+ \int B(\lambda) U(\lambda) \rho(\lambda) d \lambda

- \int B(\lambda) V(\lambda) \rho(\lambda) d \lambda \\

&\le \int 2 \rho(\lambda) d \lambda

\end{split}

\end{equation}

\tag{3.2.6}

となり、(2.1.1)式や

\braket{AU} = \int A(\lambda) U(\lambda) \rho(\lambda) d \lambda

などを使うと (3.2.6)式は

-2 \le \braket{AU} + \braket{AV} + \braket{BU} - \braket{BV} \le 2

\tag{3.2.7}

となる。これが CHSH 不等式である。つまり、局所実在論を仮定すると $\braket{S} = \braket{AU} + \braket{AV} + \braket{BU} - \braket{BV}$ の絶対値は $2$ で抑えられるというのが CHSH 不等式の意味である。

コラム:三角不等式

三角不等式 $|x + y| \le |x| + |y|$ を証明する。右辺の二乗から左辺の二乗を引くと

$$(|x| + |y|)^2 - (|x + y|)^2 = x^2 + 2|x||y| + y^2 - (x^2 + 2xy + y^2) = 2(|xy| - xy)$$ となる。いま、$z = xy$ とおくと、上式は $2(|z| - z)$ になるが、$z \ge 0$ の場合、これは $2(|z| - z) = 2(z - z) = 0$ となり、$z \lt 0$ の場合、これは $2(|z| - z) = 2(-z - z) = -2z \gt 0$ となるので、常に $0$ 以上である。よって $$(|x| + |y|)^2 \ge (|x + y|)^2$$ となり、三角不等式 $$|x| + |y| \ge |x + y|$$ が成立する。

4 CHSH不等式の量子論

前章では局所実在論を仮定して隠れた変数理論に基づいて CHSH 不等式(3.2.7)を導いた。本章では量子論でこの不等式がどうなるかを参考文献[3]に掲げた動画にしたがって計算する。さらに、CHSH 不等式を実際に検証した実験の結果を紹介する。

4.1 スピン演算子

参考文献[5]にしたがってスピン演算子についてまとめる。スピンは量子力学に現れる量子特有の角運動量とされる特性で

\hat\sigma_{x} =

\begin{pmatrix}

0 & 1 \\

1 & 0 \\

\end{pmatrix},

\hat\sigma_{y} =

\begin{pmatrix}

0 & -i \\

i & 0 \\

\end{pmatrix},

\hat\sigma_{z} =

\begin{pmatrix}

1 & 0 \\

0 & 1 \\

\end{pmatrix},

\tag{4.1.1}

というパウリ行列で表される物理量演算子である。

$\hat\sigma_{x}, \hat\sigma_{y}, \hat\sigma_{z}$ はいずれも $1$ と $-1$ を固有値にもち、その固有関数はそれぞれ

\begin{equation}

\begin{split}

\ket{x_+} &= \frac{1}{\sqrt{2}}

\begin{pmatrix}

1 \\

1 \\

\end{pmatrix},

\quad

\ket{x_-} = \frac{1}{\sqrt{2}}

\begin{pmatrix}

1 \\

-1 \\

\end{pmatrix}, \\

\ket{y_+} &= \frac{1}{\sqrt{2}}

\begin{pmatrix}

1 \\

i \\

\end{pmatrix},

\quad

\ket{y_-} = \frac{1}{\sqrt{2}}

\begin{pmatrix}

i \\

1 \\

\end{pmatrix}, \\

\ket{z_+} &=

\begin{pmatrix}

1 \\

0 \\

\end{pmatrix},

\quad

\ket{z_-} =

\begin{pmatrix}

0 \\

1 \\

\end{pmatrix}

\end{split}

\end{equation}

\tag{4.1.2}

である。

固有関数は規格直交化されており

\begin{equation}

\begin{split}

\hat\sigma_x\ket{x_\pm} &= \pm\ket{x_\pm}, \\

\braket{x_+|x_+} &= \braket{x_-|x_-} = 1,

\braket{x_+|x_-} = \braket{x_-|x_+} = 0 \\

\hat\sigma_y\ket{y_\pm} &= \pm\ket{y_\pm}, \\

\braket{y_+|y_+} &= \braket{y_-|y_-} = 1,

\braket{y_+|y_-} = \braket{y_-|y_+} = 0 \\

\hat\sigma_z\ket{z_\pm} &= \pm\ket{z_\pm}, \\

\braket{z_+|z_+} &= \braket{z_-|z_-} = 1,

\braket{z_+|z_-} = \braket{z_-|z_+} = 0

\end{split}

\end{equation}

\tag{4.1.3}

という関係を満たす。

4.2 4つの演算子

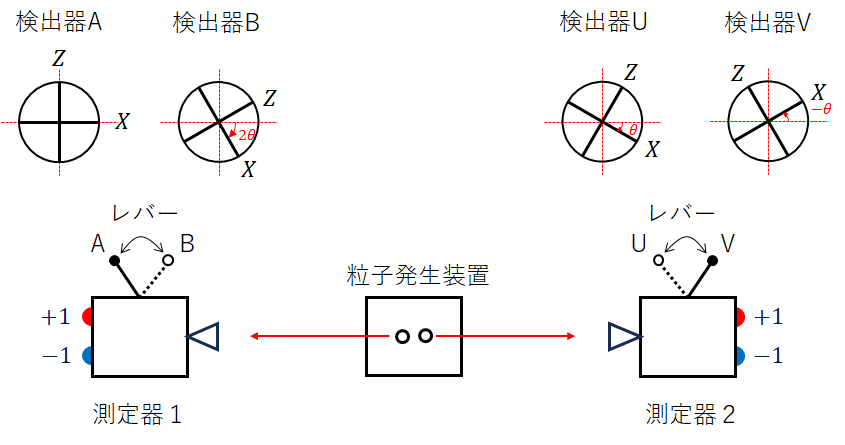

4つの測定演算子 $A, B, U, V$ を以下のように定義する。

\begin{equation}

\begin{split}

A &= Z \otimes 1 \\

B &= (Z \cos 2\theta + X \sin 2\theta) \otimes 1 \\

U &= 1 \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta) \\

V &= 1 \otimes (Z \cos \theta - X \sin \theta) \\

\end{split}

\end{equation}

\tag{4.2.1}

ここで、$Z, X$ はそれぞれパウリ行列 $\hat{\sigma}_{z}, \hat{\sigma}_{x}$ である。

(4.2.1)式の各演算子は測定器1で観測する物理量と測定器2で観測する物理量のテンソル積で表されている。たとえば $A$ は、測定器1で $Z$ を測定し、測定器2では何も測定しないことを表している。また、$U$ は、測定器1では何も測定せず、測定器2では $X-Z$ 面内で角度 $\theta$ だけ回転させた検出器 $U$ で $Z$ と $X$ を測定することを表している(粒子は $y$ 軸方向に発射されている)。

4.3 状態関数

粒子発生装置から左右に発射されたもつれ状態の粒子の状態関数は次式で与えられる。

\begin{equation}

\begin{split}

\Psi &= \frac{1}{\sqrt{2}} \ket{z_+} \otimes \ket{z_-} - \frac{1}{\sqrt{2}} \ket{z_-} \otimes \ket{z_+}

\end{split}

\end{equation}

\tag{4.3.1}

ここで、右辺第1項のテンソル積は粒子1が $z$方向の UPスピン、粒子2が $z$方向の DOWNスピンのもつれ状態を表し、第2項のテンソル積は粒子1が $z$方向の DOWNスピン、粒子2が $z$方向の UPスピンのもつれ状態を表しており、$\Psi$ はその重ね合わせ状態である(コラム「量子もつれ」参照)。

コラム:「量子もつれ」

複数の量子状態であるにもかかわらず、1粒子状態の積に分解できないような状態を量子もつれ状態という(絡み合い状態、エンタングル状態ともいう)。スピンの異なる電子が位置1、2にいる状態はその代表例で、式(4.3.1)のようにテンソル積で表される。複数の粒子でありながら、全体ががっちりと結びついてひと固まりの存在を作っているイメージである。「重ね合わせ状態」と並んで量子にしか現れない特徴的な存在である。

4.4 期待値

(4.2.1)式より、$AU, AV, BU, BV$ を計算すると次のようになる(コラム「テンソル積の掛け算公式」参照)。

\begin{equation}

\begin{split}

AU &= (Z \otimes 1) \cdot (1 \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta))

= Z \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta) \\

AV &= (Z \otimes 1) \cdot (1 \otimes (Z \cos \theta - X \sin \theta))

= Z \otimes (Z \cos \theta - X \sin \theta) \\

BU &= ((Z \cos 2\theta + X \sin 2\theta) \otimes 1) \cdot (1 \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta)) \\

&= (Z \cos 2\theta + X \sin 2\theta) \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta) \\

BV &= ((Z \cos 2\theta + X \sin 2\theta) \otimes 1) \cdot (1 \otimes (Z \cos \theta - X \sin \theta)) \\

&= (Z \cos 2\theta + X \sin 2\theta) \otimes (Z \cos \theta - X \sin \theta) \\

\end{split}

\end{equation}

まず、$AU$ の期待値を計算する。その際、状態ベクトル $\ket{z_+}, \ket{z_-}$ をそれぞれ $\uparrow, \downarrow$ と略記する。

\begin{equation}

\begin{split}

\braket{AU} &= \braket{\Psi|AU|\Psi} \\

&= \frac{1}{\sqrt{2}} (\uparrow \otimes \downarrow - \downarrow \otimes \uparrow)

\cdot (Z \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta)) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (\uparrow \otimes \downarrow - \downarrow \otimes \uparrow) \\

&= \frac{1}{2}

\lbrace

(\uparrow \otimes \downarrow) \cdot (Z \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta)) \cdot (\uparrow \otimes \downarrow) \\

& \quad\quad -(\uparrow \otimes \downarrow) \cdot (Z \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta)) \cdot (\downarrow \otimes \uparrow) \\

& \quad\quad -(\downarrow \otimes \uparrow) \cdot (Z \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta)) \cdot (\uparrow \otimes \downarrow) \\

& \quad\quad +(\downarrow \otimes \uparrow) \cdot (Z \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta)) \cdot (\downarrow \otimes \uparrow)

\rbrace \\

&= \frac{1}{2}

\lbrace

(\uparrow Z \uparrow) \otimes (\downarrow (Z \cos \theta + X \sin \theta) \downarrow) \\

& \quad\quad -(\uparrow Z \downarrow) \otimes (\downarrow (Z \cos \theta + X \sin \theta) \uparrow) \\

& \quad\quad -(\downarrow Z \uparrow) \otimes (\uparrow (Z \cos \theta + X \sin \theta)\downarrow) \\

& \quad\quad +(\downarrow Z \downarrow) \otimes (\uparrow (Z \cos \theta + X \sin \theta)\uparrow)

\rbrace \\

&= \frac{1}{2}

\lbrace

(\uparrow Z \uparrow) \otimes (\downarrow Z \downarrow \cos \theta + \downarrow X \downarrow \sin \theta) \\

& \quad\quad -(\uparrow Z \downarrow) \otimes (\downarrow Z \uparrow \cos \theta + \downarrow X \uparrow \sin \theta) \\

& \quad\quad -(\downarrow Z \uparrow) \otimes (\uparrow Z \downarrow \cos \theta + \uparrow X \downarrow \sin \theta) \\

& \quad\quad +(\downarrow Z \downarrow) \otimes (\uparrow Z \uparrow \cos \theta + \uparrow X \uparrow \sin \theta)

\rbrace \\

&= \frac{1}{2} \lbrace 1 \otimes (- \cos \theta) + (-1) \otimes (\cos \theta) \rbrace \\

&= \frac{1}{2} \lbrace - \cos \theta + (- \cos \theta) \rbrace = - \cos \theta

\quad ・・・ (4.4.1)

\end{split}

\end{equation}

ここで、(4.1.3)式から得られる

\begin{equation}

\begin{split}

\uparrow Z \uparrow &= \braket{z_+|\sigma_{z}|z_+} = \braket{z_+|z_+} = 1 \\

\uparrow Z \downarrow &= \braket{z_+|\sigma_{z}|z_-} = - \braket{z_+|z_-} = 0 \\

\downarrow Z \uparrow &= \braket{z_-|\sigma_{z}|z_+} = \braket{z_-|z_+} = 0 \\

\downarrow Z \downarrow &= \braket{z_-|\sigma_{z}|z_-} = - \braket{z_-|z_-} = -1 \\

\end{split}

\end{equation}

\tag{4.4.2}

および、(4.1.1)、(4.1.2)から得られる

\begin{equation}

\begin{split}

\uparrow X \uparrow &= \braket{z_+|\sigma_{x}|z_+} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \\

\uparrow X \downarrow &= \braket{z_+|\sigma_{x}|z_-} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \\

\downarrow X \uparrow &= \braket{z_-|\sigma_{x}|z_+} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \\

\downarrow X \downarrow &= \braket{z_-|\sigma_{x}|z_-} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \\

\end{split}

\end{equation}

\tag{4.4.3}

を用いた。

次に、$AV$ の期待値を計算する。(4.2.1)式に示すように $V$ と $U$ の違いは $X \sin \theta$ の符号が異なるだけなので、(4.4.1)式の展開中において $\sin \theta$ の係数を反転するだけで良い。ただし、(4.4.1)式では $\sin \theta$ の項は式展開時に消えるので、結果的に $AV$ の期待値は $AU$ の期待値と同じになる。すなわち

\braket{AV} = - \cos \theta \tag{4.4.4}

である。

続いて、$BU$ の期待値を計算する。

\begin{equation}

\begin{split}

\braket{BU} &= \braket{\Psi|BU|\Psi} \\

&= \frac{1}{\sqrt{2}} (\uparrow \otimes \downarrow - \downarrow \otimes \uparrow)

\cdot ((Z \cos 2\theta + X \sin 2\theta) \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta)) \\

& \quad \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (\uparrow \otimes \downarrow - \downarrow \otimes \uparrow) \\

&= \frac{1}{2}

\lbrace

(\uparrow \otimes \downarrow) \cdot ((Z \cos 2\theta + X \sin 2\theta) \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta)) \cdot (\uparrow \otimes \downarrow) \\

& \quad\quad -(\uparrow \otimes \downarrow) \cdot ((Z \cos 2\theta + X \sin 2\theta) \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta)) \cdot (\downarrow \otimes \uparrow) \\

& \quad\quad -(\downarrow \otimes \uparrow) \cdot ((Z \cos 2\theta + X \sin 2\theta) \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta)) \cdot (\uparrow \otimes \downarrow) \\

& \quad\quad +(\downarrow \otimes \uparrow) \cdot ((Z \cos 2\theta + X \sin 2\theta) \otimes (Z \cos \theta + X \sin \theta)) \cdot (\downarrow \otimes \uparrow)

\rbrace \\

&= \frac{1}{2}

\lbrace

(\uparrow (Z \cos 2\theta + X \sin 2\theta) \uparrow) \otimes (\downarrow (Z \cos \theta + X \sin \theta) \downarrow) \\

& \quad\quad -(\uparrow (Z \cos 2\theta + X \sin 2\theta) \downarrow) \otimes (\downarrow (Z \cos \theta + X \sin \theta) \uparrow) \\

& \quad\quad -(\downarrow (Z \cos 2\theta + X \sin 2\theta) \uparrow) \otimes (\uparrow (Z \cos \theta + X \sin \theta)\downarrow) \\

& \quad\quad +(\downarrow (Z \cos 2\theta + X \sin 2\theta) \downarrow) \otimes (\uparrow (Z \cos \theta + X \sin \theta)\uparrow)

\rbrace \\

&= \frac{1}{2}

\lbrace

(\uparrow Z \uparrow \cos 2\theta + \uparrow X \uparrow \sin 2\theta) \otimes (\downarrow Z \downarrow \cos \theta + \downarrow X \downarrow \sin \theta) \\

& \quad\quad -(\uparrow Z \downarrow \cos 2\theta + \uparrow X \downarrow \sin 2\theta) \otimes (\downarrow Z \uparrow \cos \theta + \downarrow X \uparrow \sin \theta) \\

& \quad\quad -(\downarrow Z \uparrow \cos 2\theta + \downarrow X \uparrow \sin 2\theta) \otimes (\uparrow Z \downarrow \cos \theta + \uparrow X \downarrow \sin \theta) \\

& \quad\quad +(\downarrow Z \downarrow \cos 2\theta + \downarrow X \downarrow \sin 2\theta) \otimes (\uparrow Z \uparrow \cos \theta + \uparrow X \uparrow \sin \theta)

\rbrace \\

&= \frac{1}{2} \lbrace

\cos 2\theta \otimes (- \cos \theta)

- \sin 2\theta \otimes \sin \theta

- \sin 2\theta \otimes \sin \theta

+ (-\cos 2\theta) \otimes \cos \theta

\rbrace \\

&= \frac{1}{2} (

- \cos 2\theta \cos \theta

- \sin 2\theta \sin \theta

- \sin 2\theta \sin \theta

- \cos 2\theta \cos \theta

) \\

&= - \cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta

\quad ・・・ (4.4.5)

\end{split}

\end{equation}

ここでも(4.4.2)式、(4.4.3)式を用いた。

最後に $BV$ の期待値を計算する。$AV$ の期待値の場合と同様に、$V$ と $U$ は $X \sin \theta$ の符号が異なるだけなので、(4.4.5)式の展開中において $\sin \theta$ の係数を反転するだけで $BV$ の期待値が得られる。すなわち

\braket{BV} = - \cos 2\theta \cos \theta + \sin 2\theta \sin \theta \tag{4.4.6}

である。

(4.4.1), (4.4.4), (4.4.5), (4.4.6)式から最終的に

\begin{equation}

\begin{split}

\braket{S} &= \braket{AU} + \braket{AV} + \braket{BU} - \braket{BV} \\

&=

- \cos \theta

- \cos \theta

- \cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta

- (- \cos 2\theta \cos \theta + \sin 2\theta \sin \theta) \\

&= - 2 \cos \theta - 2 \sin 2\theta \sin \theta \\

&= - 2 \cos \theta - 4 \cos \theta \sin^2 \theta \\

&= - 2 \cos \theta (1 + 2 \sin^2 \theta)

\quad ・・・ (4.4.7)

\end{split}

\end{equation}

が得られる。

コラム:テンソル積の掛け算公式

テンソル積の掛け算は行列積のテンソル積になる。

$$

(A \otimes B) \cdot (U \otimes V)

= (A \cdot U) \otimes (B \cdot V)

$$

これを利用すると素早く以下のような計算ができる。

$$

(\uparrow \otimes \downarrow) \cdot (A \otimes B) \cdot (\uparrow \otimes \downarrow)

= (\uparrow A \uparrow) \otimes (\downarrow B \downarrow)

$$

4.5 CHSH不等式の破れ

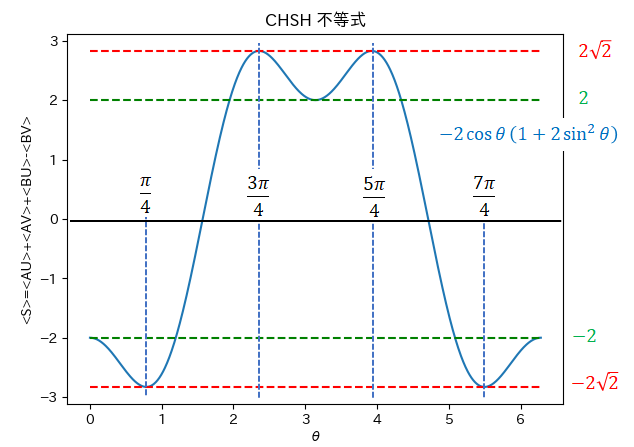

(4.4.7)式に示す $\braket{S}$ を $0 \le \theta \le 2 \pi$ に対してプロットしたのが下のグラフである。

グラフに示すように

-2 \sqrt{2} \le \braket{S} \le 2 \sqrt{2} \tag{4.5.1}

となり、測定器の検出器の角度 $\theta$ を適切に設定することにより、隠れた変数理論から導かれた CHSH 不等式は破られる。特に、 $\theta = \pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4$ のとき、$|\braket{S}| = 2 \sqrt{2} \approx 2.82$ となり、最大となる。この値をチレルソン限界という。

1982年、アラン・アスペが実験を行ない $|\braket{S}| = 2.697 \pm 0.015$ という結果を得てベルの不等式(CHSH 不等式)の破れを実験で示した。この功績により、アスペはクラウザー、さらにアントン・ツァイリンガーとともに2022年ノーベル物理学賞を受賞した。ベルが生きていれば間違いなく受賞したであろう。

これによって、量子の世界では測定していない物理量の値は測定するまで決まらない、つまり、実在しないということが証明された。

5 おわりに

ベルはアイルランドの労働者階級生まれで親兄弟は高等教育を受けておらず、ベル自身も日本でいえば工業高校のような職業高校を卒業し技術者として働いていたそうだ。しかし、抜群の数学と物理の能力を見出だされ、大学へ進学して物理学を学んだ。

CERNで加速器のエンジニアとして勤務していたとき、サバティカル休暇を利用してSLAC国立加速器研究所(スタンフォード線形加速器センター)に赴いた際に「ベルの不等式」の最初の論文[6]を執筆し、創刊されて間もない無名の雑誌 Physics に掲載された。1964年のことである。その後、1966年に、隠れ変数に関する考察を書いた2本目の論文が出版された(本当はこれが最初にベルが書いた論文だったが査読で足止めされていて順番が前後したらしい)。あいにく Physics は3年で廃刊になり、この論文が人目を引くことはなかったようだ。今でこそ量子物理学の非常に重要な論文と位置づけられるベルの不等式の論文もこのような恵まれない経緯をたどった。

また、EPR問題以来(というかコペンハーゲン解釈が覇権を握って以来)、実在性や局所性などの量子力学の基礎問題はタブー視され、それに手をつけると白眼視され、大学などの研究職でのポストも手にできなかったようだ。そこでベルは、この領域に足を踏み入れようとしてベルを訪ねてくる若手研究者に対して、その将来を危ぶみ、決して自らの研究に引き入れようとはしなかったようだ[7]。今では信じがたい黒歴史である。1990年、ベルは61歳で脳内出血で亡くなった。

アインシュタインの立場は、いまや、自然自身によって否定されているように思われる。装置はそれが振舞うとおりに振舞うのであって、その奇妙さを納得するには、波動関数も、収縮仮説も、観測理論も、重ね合わせの原理も、波動と粒子の二重性も、両立不能なオブザーバブルも、相補性も不確定性原理も述べる必要はない。奇妙なのは、量子力学のコペンハーゲン解釈ではなくて自然自身なのである[8]。

参考文献

- 上田正仁:現代量子物理学. 培風館, 2004

- 白石歩:ノーベル賞解説「量子もつれ」からCHSH不等式まで. 2022, https://www.youtube.com/watch?v=cR8M9ruFUpM,(2023.12.27 閲覧)

- 名大の授業:谷村省吾教授「現代の量子論」第11回 - クラウザー・ホーン・シモニー・ホルトの不等式. 2021, https://www.youtube.com/watch?v=jhjr34vcQYw,(2023.12.27 閲覧)

- たくみ:予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」 - ベルの不等式とは何か(CHSH不等式). https://www.youtube.com/watch?v=O99Zy-6YwoU, (2023.12.27 閲覧)

- 谷村省吾:量子力学10講. 名古屋大学出版会, 2021.

- J. S. Bell: On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics, 1, 195, 1964.

- アダム ベッカー:実在とは何か. 筑摩書房, 2021.

- N. D. マーミン:量子のミステリー. 丸善株式会社, 1994.