1. はじめに

佐藤文隆先生の量子論1)を読んでわからなかったところ、疑問に思ったところ、そして感想などを備忘録としてまとめた。

2. 状態ベクトルのユニタリー変換

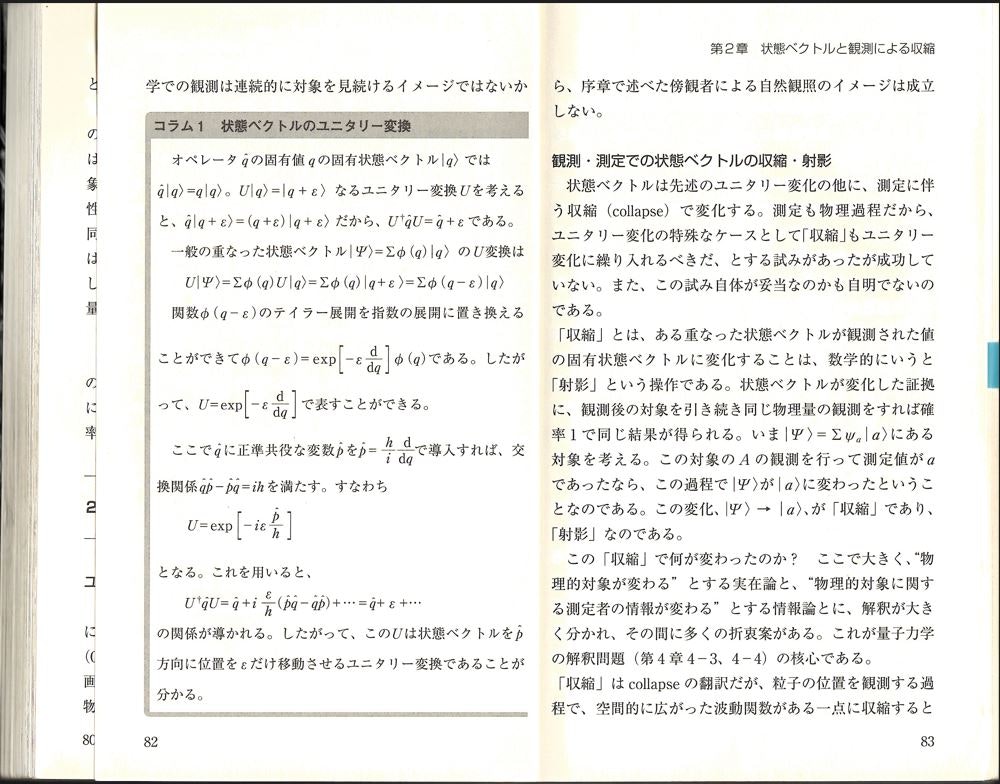

P.82にコラム1として状態ベクトルのユニタリー変換について書かれている。

まず、2~3行目にかけての $$U\ket{q} = \ket{q + \varepsilon} \tag{2.1}$$ なるユニタリー変換 $U$ を考えると、$$\hat{q} \ket{q + \varepsilon} = (q + \varepsilon)\ket{q + \varepsilon} \tag{2.2}$$ だから $$U^{\dagger} \hat{q} U = \hat{q} + \varepsilon \tag{2.3}$$ というのがわからない。証明しよう。

まず、(2.1)式に左から $\hat{q}$ を作用させると $$ \hat{q} U \ket{q} = \hat{q} \ket{q + \varepsilon} \tag{2.4}$$ となるが、右辺に (2.2)式を代入すると $$ \hat{q} U \ket{q} = (q + \varepsilon) \ket{q + \varepsilon} \tag{2.5}$$ となる。一方、(2.1)式の左から $U^{\dagger}$ を作用させると $U^{\dagger} U = I$ だから $$ \ket{q} = U^{\dagger} \ket{q + \varepsilon} \tag{2.6}$$ となる。(2.5)式に左から $U^{\dagger}$ を作用させると $$ U^{\dagger} \hat{q} U \ket{q} = (q + \varepsilon) U^{\dagger} \ket{q + \varepsilon} = (q + \varepsilon) \ket{q} = (\hat{q} + \varepsilon) \ket{q} \tag{2.7}$$ となる。ここで、右辺第2項から第3項へ移る際に(2.6)式を用いた。また、第3項から第4項へ移る際に $ \hat{q} \ket{q} = q \ket{q} $ を用いた。(2.7)式から $\ket{q} \ne 0$ であれば(2.3)式が恒等的に成り立つことが示される。

一般の重なった状態ベクトル $\ket{\Psi} = \sum \phi(q)\ket{q}$ の $U$ 変換は $$U\ket{\Psi} = \sum \phi(q) U \ket{q} = \sum \phi(q) \ket{q + \varepsilon} = \sum \phi(q - \varepsilon) \ket{q} \tag{2.8}$$

とある。右辺の $\sum$ は $\ket{q}$ に関するものと思われるが、最後の等号への式展開では $q' = q + \varepsilon$ と変数変換して $\ket{q}$ に関する和を $\ket{q'}$ に関する和に直して

\sum_{\ket{q}} \phi(q) \ket{q + \varepsilon}

= \sum_{\ket{q'}} \phi(q' - \varepsilon) \ket{q'}

= \sum_{\ket{q}} \phi(q - \varepsilon) \ket{q}

\tag{2.9}

としたものと思われる。 ここで、最後の等号への展開では $q'$ をあらためて $q$ と書き直した。

テイラー展開

f(x) = \sum_{n=0}^\infty \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n

\tag{2.10}

において、$f \rightarrow \phi, x \rightarrow q - \varepsilon, a \rightarrow q$ とすると

\phi(q - \varepsilon) = \sum_{n=0}^\infty \frac{\phi^{(n)}(q)}{n!} (q - \varepsilon - q)^n

= \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} \frac{d^n\phi(q)}{dq^n}(-\varepsilon)^n

\tag{2.11}

となる。

また、テイラー展開(2.10)式において、$f \rightarrow \exp, x \rightarrow - \varepsilon \frac{d}{dq}, a \rightarrow 0$ とすると、$\frac{d^n \exp(x)}{dx^n} = \exp(x)$ だから

\exp\left[- \varepsilon \frac{d}{dq}\right] = \sum_{n=0}^\infty \frac{\exp(0)}{n!} \left(- \varepsilon \frac{d}{dq}\right)^n

= \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{n!} (-\varepsilon)^n \frac{d^n}{dq^n}

\tag{2.12}

となる。

(2.11)式最右辺と(2.12)式最右辺を比較すると

\phi(q - \varepsilon) = \exp\left[- \varepsilon \frac{d}{dq}\right] \phi(q)

\tag{2.13}

であることがわかる。これを(2.8)式に代入すると

U \ket{\Psi}

= \sum U \phi(q) \ket{q}

= \sum \phi(q - \varepsilon) \ket{q}

= \sum \exp\left[- \varepsilon \frac{d}{dq}\right] \phi(q) \ket{q}

\tag{2.14}

となり、

U = \exp\left[- \varepsilon \frac{d}{dq}\right]

\tag{2.15}

と表すことができる。

ここで $\hat{q}$ に正準共役な変数 $\hat{p} = \frac{h}{i}\frac{d}{dq}$ を導入すれば、$\frac{d}{dq} = i \frac{\hat{p}}{h}$ であるから、(2.15)式は

U = \exp\left[- i \varepsilon \frac{\hat{p}}{h}\right]

\tag{2.16}

となる。

$\varepsilon \ll 1$ として(2.16)式を展開すると

U = 1 - i \varepsilon \frac{\hat{p}}{h} + \mathcal{O}(\varepsilon^2)

\tag{2.17}

となり、これを使うと

\begin{equation}\begin{split}

U^{\dagger} \hat{q} U

&= \left( 1 + i \varepsilon \frac{\hat{p}}{h} \right) \hat{q} \left( 1 - i \varepsilon \frac{\hat{p}}{h} \right) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \\

&= \left( \hat{q} + i \varepsilon \frac{\hat{p}}{h} \hat{q} \right) \left( 1 - i \varepsilon \frac{\hat{p}}{h} \right) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \\

&= \hat{q} + i \varepsilon \frac{\hat{p}}{h} \hat{q} - i \varepsilon \hat{q} \frac{\hat{p}}{h} + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \\

&= \hat{q} + i \varepsilon \frac{1}{h}\left(\hat{p} \hat{q} - \hat{q} \hat{p}\right) + \mathcal{O}(\varepsilon^2) \\

\end{split}\end{equation}

\tag{2.18}

となる。

一方、$\hat{q} = q, \hat{p} = \frac{h}{i} \frac{d}{dq}$ であるから

\begin{equation}\begin{split}

\left( \hat{p} \hat{q} - \hat{q} \hat{p} \right)\phi(q)

&= \left( \frac{h}{i} \frac{d}{dq} q - q \frac{h}{i} \frac{d}{dq} \right)\phi(q) \\

&= \frac{h}{i}\frac{d}{dq} [q\phi(q)] - q \frac{h}{i}\frac{d}{dq} \phi(q)\\

&= \frac{h}{i}\left[\phi(q) + q \frac{d\phi(q)}{dq}\right] - \frac{h}{i} q \frac{d\phi(q)}{dq} \\

&= \frac{h}{i} \phi(q)

\end{split}\end{equation}

\tag{2.19}

であるから、交換関係

\hat{p} \hat{q} - \hat{q} \hat{p} = \frac{h}{i}

\tag{2.20}

が得られ、これを用いると(2.18)式は

U^{\dagger} \hat{q} U = \hat{q} + \varepsilon + \mathcal{O}(\varepsilon^2)

\tag{2.21}

となる。

最後に

したがって、これは $U$ は状態ベクトルを $\hat{p}$ 方向に位置を $\varepsilon$ だけ移動させるユニタリー変換であることが分かる。

という記述であるが、文頭の「これは」は(2.21)式を指しているものと思われるが、この式からなぜ「$U$ は状態ベクトルを $\hat{p}$ 方向に位置を $\varepsilon$ だけ移動させるユニタリー変換である」ことが言えるのか分からない。(2.21)式は単に(2.3)式を再現しているだけに過ぎないし、少なくとも表面上は式に $\hat{p}$ は出てこないのでなぜ「$\hat{p}$ 方向」なのか疑問である。しかし、(2.21)式は演算子 $\hat{q}$ にユニタリー変換 $U = \exp\left(-i\varepsilon\frac{\hat{p}}{h}\right)$ を施すと(これは対角化に相当する)$\mathcal{O}(\varepsilon)$ のオーダで $\hat{q} + \varepsilon$ が得られる(位置が $\varepsilon$ だけ増える)ことを表しているのだから「$U$ は状態ベクトルを $\hat{p}$ 方向に位置を $\varepsilon$ だけ移動させるユニタリー変換である」と言えるのかもしれない。ただし、「$\hat{p}$ 方向に」というのは式の上からは解せないが・・・(意味はわかる。位置の変化は当然運動量方向だろうから)。

ユニタリー変換は基底変換である。$\exp\left(-i\varepsilon\frac{\hat{p}}{h}\right)$ は複素平面上での回転を表しており、その大きさは $\varepsilon\frac{\hat{p}}{h}$ で、向きは時計回り(つまり位相角の負方向)である。基底が負方向に回転したということは正方向の回転移動という座標変換を施しているとみなせる。

3. 電子のスピン

P.86 に電子のスピンはある方向の角運動量が $\frac{h}{2}$ か $-\frac{h}{2}$ の何れかである。その理由として

角運動量の次元は[作用]であり、量子論では角運動量の間隔は $h$ より細かく識別できない。この量子論の考察から、回転軸を $z$ 軸にとれば最小の $z$ 成分の角運動量は、差が $h$ だから、$\pm \frac{h}{2}$ であると数学的に導かれる。

と書いてある。これを読んだとき、差が $h$ ならばどうして角運動量は $\dots, -2h, -h, 0, h, 2h, \dots$ ではなく $\dots, -\frac{3h}{2}, -\frac{h}{2}, \frac{h}{2}, \frac{3h}{2}, \dots$ なのだろうと疑問に思った。どちらも差は $h$ であることに変わりないのに。

村上洋一著の『量子の世界を見る方法 「スピン」とは何か』2)のP.96に次のような記述がある。

SG実験(シュテルン=ゲルラッハ実験のこと)では、2種類のスピン角運動量の $z$ 成分が観測されたので、スピン状態の数は2個です。軌道角運動量の場合と異なり、偶数個の状態を持っています。軌道角運動量からの類推で、もし、スピン角運動量が $\sqrt{s(s+1)}\hbar$ という大きさをもち、その $z$ 方向の成分 $s_z$ が $\hbar m_s (m_s = -s, -s+1, \cdots, s-1, s)$ というような値をもつとするならば、2つの状態の数を生じるためには、量子数としては自然数ではなく、$s = 1/2$ という値を考える必要があります。

「スピン状態の数は2個」でしかもその間隔が $h$ であれば $-\frac{h}{2}, \frac{h}{2}$ しかあり得ないということか。もし、$0, h$ あるいは $-h, 0$ であれば銀原子は $N$ 極側と $S$ 極側に分かれることはないだろうから。

3. スピンとパウリ行列

P.89 にコラム2としてスピンとパウリ行列について書かれている。その中で P.90 に

\begin{equation}\begin{split}

\ket{0}_z &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\ket{0}_x + \ket{1}_x) =

\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\

\ket{1}_z &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\ket{0}_x - \ket{1}_x) =

\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\

\end{split}\end{equation}

\tag{3.1}

とあるが、これは

\begin{equation}\begin{split}

\ket{0}_z &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\ket{0}_x + \ket{1}_x) =

\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\

\ket{1}_z &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\ket{0}_x - \ket{1}_x) =

\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\

\end{split}\end{equation}

\tag{3.2}

の間違いであろう。

それにしても「左右」の固有状態($\ket{0}_x, \ket{1}_x$)が「上下」の固有状態($\ket{0}_z, \ket{1}_z$)の重ね合わせ、「上下」の固有状態は「左右」の固有状態の重ね合わせになるというのが面白い。

P.84 の「統計的混合集団との差--干渉と変数依存性」に

次節のスピンの例で見るように、ある物理量の確定状態でも、別の物理量の重なった状態でもあり、異なった値を持つ個物の混合集団から一つの個物が観測で選ばれるとする通常の統計論とは明らかに違っている。

というくだりがあるが、これは、このスピンのこと(たとえば(3.2)式)を言っている。このような「重ね合わせ状態」という量子特有の状態がベルの不等式の破れのような通常の統計論では説明がつかない現象を生むのだろう。

どの変数を観測するかに依存して”重なっている”状態だったり、一つの値の確定した固有状態だったりする。確定値を持った個別の統計集団ではないのである。

この文章に量子の奇妙な現象の原因が集約されている。私たちの常識では物理量(あるいは物体の属性)はすべて確定値を持っている。通常の統計論はそれを前提に作られている。したがって、確定値を持たないかもしれない属性を扱わなければならない量子の世界では通常の統計理論は太刀打ちできないのだろう。

4. シュテルン・ゲルラハ効果

磁気モーメント $\boldsymbol{\mu}$ をもつ磁石は、磁場 $\boldsymbol{B}$ の中に置かれると、

E = - \boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B} \tag{4.1}

というエネルギーを生じる(下図2-2 参考文献 2 より)。

したがって、均一な磁場中では磁気モーメント $\boldsymbol{\mu}$ は磁場 $\boldsymbol{B}$ と同じ方向に向く場合がエネルギーがもっとも低くなるので、上図(a)のような配置の磁気モーメントは回転して(b)のような配置になる。

一方、(c)のように、下から上に向かって強くなるような強さに勾配をもつ磁場の場合、磁気モーメントは上向きの力を受けて上方向に移動する。何故なら、今いる位置よりも上の方が磁場 $\boldsymbol{B}$ は強いので、(4.1)式から $\boldsymbol{\mu}$ は一定なので上に行くほど $\boldsymbol{B}$ が大きくなり、したがってエネルギー $E$ が低くなるからである。あるいは、上方向を $z$ 方向にとれば、磁気モーメントに働く力は(4.1)式から

\boldsymbol{F} = - \frac{d E}{d z} = \boldsymbol{\mu} \cdot \frac{d \boldsymbol{B}}{d z} \tag{4.2}

となり、$\boldsymbol{\mu}$ と $\boldsymbol{B}$ がともに $z$ 方向を向いている場合、これは $z$ 方向に大きさ $|\boldsymbol{\mu}| \frac{d|\boldsymbol{B}|}{dz}$ の力が働くことになる。

P.90 から強さが空間的に変わる磁場中に置かれたスピンの運動を実験したシュテルン・ゲルラハの実験の説明がある。

図2-7に細長い四角の「磁場装置」棒というのが描かれているが、おそらくこれがシュテルン・ゲルラハ実験装置のことで、(イ)は「磁場装置」棒が垂直に立てられていて、磁場の方向は下から上(つまり $z$ 軸方向)に向かって強くなっているものと思われる。その場合、$z$軸方向に確定しているスピン状態 $\ket{0}_z$ (上向きスピン)は、確率1で磁場方向、つまり上向きに力を受け、上方に軌道が逸れる。反対に、下向きスピン状態 $\ket{1}_z$ はこれも確率1で下方に軌道が逸れる。

一方、(ロ)は、「磁場装置」棒が水平に横たわり $x$ 軸方向に向かって磁場が強くなっていると思われる。この場合、(3.2)式から $\ket{0}_z$ は $\ket{0}_x$ と $\ket{1}_x$ が半分ずつ重ね合わさった状態なので、$1/2$ の確率で $x$ 軸方向(進行方向に向って右方向)に軌道が逸れ($\ket{0}_x$)、$1/2$ の確率で $x$ 軸のマイナス方向(進行方向に向って左方向)に軌道が逸れる($\ket{1}_x$)。

では、進行方向に向って右方向($x$軸の正の方向)に逸れたスピンを再び縦に置かれた「磁場装置」棒に通過させるとどうなるだろう。それが(ハ)である。進行方向に向って右方向($x$軸の正の方向)に逸れたスピンは($\ket{0}_x$)である。これは

\ket{0}_x = \frac{1}{\sqrt{2}} (\ket{0}_z + \ket{1}_z) \tag{4.3}

のように「上下」の固有状態の重ね合わせになっている。したがって縦に置かれた「磁場装置」棒を通過すると$1/2$ の確率で $z$ 軸方向(上方向)に軌道が逸れ($\ket{0}_z$)、$1/2$ の確率で $z$ 軸のマイナス方向(下方向)に軌道が逸れる($\ket{1}_z$)。

もともと(ハ)の入力スピンは $\ket{0}_z$ だから、2本目の縦に置かれた「磁場装置」棒を通過すると(イ)のように上方向に逸れるのではないかと思うかもしれない。しかしそうはならない。なぜなら最初の「磁場装置」棒を通過した際に、スピンの状態は $\ket{0}_z$ から $\ket{0}_x$ に変わるからである。変わるというよりも $\ket{0}_x$ と $\ket{1}_x$ の $1:1$ の重ね合わせ状態である $\ket{0}_z$ が、「磁場装置」棒の磁場によって $\ket{0}_x$ の状態に確定すると考えてもよい。これはちょうど $\ket{0}_z$ の状態のスピンを $x$ 軸方向に観測すると $\frac{1}{2}$ の確率で $\sigma_x = \frac{1}{2} h$ が観測されるが、これと同じことだと思ってもいい。それまで(3.2)式で示されるように $\ket{0}_x$ と $\ket{1}_x$ の重ね合わせの状態だったのが観測によって $\ket{0}_x$ に波束の収縮をするのだ。

このように $z$ 軸方向にも $x$ 軸方向にも同時に 100% の確率で確定した特別な状態は存在しない。これが不確定性原理の意味することである。

5. 光子の偏光状態

光子の「二状態」- 電磁場の方向 (P.98)

次のような記述がある。

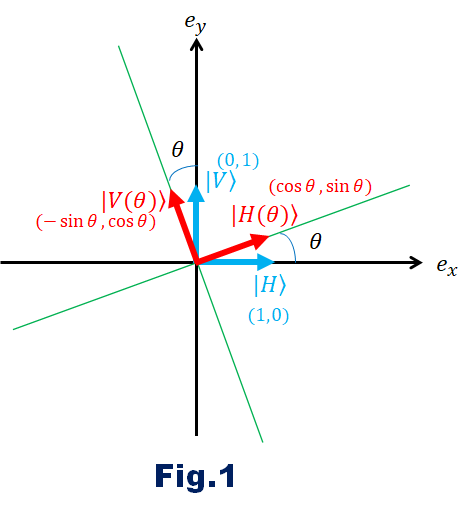

$e_x$ と $e_y$ 方向の偏りの二基底ベクトルを $\ket{H}, \ket{V}$ と書けば、$x$ 軸から $\theta$ だけ傾いた二つの線形偏光の状態 $\ket{H(\theta)}, \ket{V(\theta)}$ は $$ \ket{H(\theta)} = \cos \theta \ket{H} + \sin \theta \ket{V} $$ $$ \ket{V(\theta)} = - \sin \theta \ket{H} + \cos \theta \ket{V} $$ 逆に解いて $$ \ket{H} = \cos \theta \ket{H(\theta)} - \sin \theta \ket{V(\theta)} $$ $$ \ket{V} = \sin \theta \ket{H(\theta)} + \cos \theta \ket{V(\theta)}$$ で与えられる。$\ket{H}$ は横 (horizontal) 状態、$\ket{V}$ は縦 (vertical) 状態を表している。

図で描くとこのような図になろうか。

要は基底 $\ket{H}, \ket{V}$ を $\theta$ 回転させて $\ket{H(\theta)}, \ket{V(\theta)}$ という基底を考え、両者の間にある関係式を書き下したのが上述の式である。

引き続き

また $\theta = \frac{\pi}{4}$ の $\frac{\ket{H} + \ket{V}}{2}$ は対角上状態、 $\theta = -\frac{\pi}{4}$ の $\frac{\ket{H} - \ket{V}}{2}$ は対角下状態とも呼ばれる。

という記述がある。それぞれ $\ket{H(\frac{\pi}{4})}, \ket{H(-\frac{\pi}{4})}$ のことを言っているのであろう。

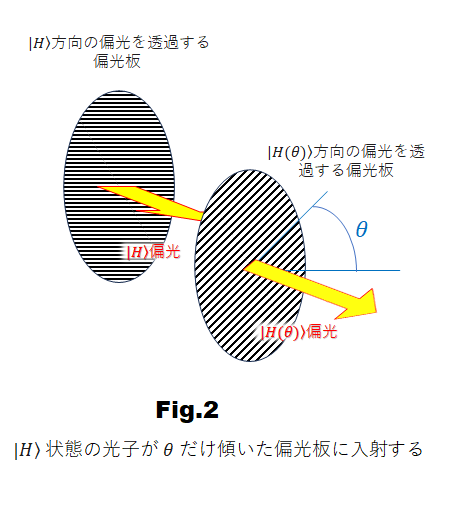

偏光板

$\ket{H}$ 状態の光子が $\theta$ だけ傾いた偏光板に入射すると、通過する確率は $\braket{H|H(\theta)} \braket{H(\theta)|H} = \cos^2 \theta$ であり、残りの $\sin^2 \theta$ は反射される。

という記述がある。これを図にしたのが下図である。

ここでは $\ket{H}$ 偏光の光が $\theta$ だけ傾いた偏光板に入射しているので、透過する光はボルンの公式により

\mathbb{P}(\ket{H(\theta)} \leftarrow \ket{H}) = \left| \braket{H(\theta)|H} \right|^2 = \cos^2 \theta

\tag{5.1}

となることを言っている。

その理由として引き続く記述では

偏光板通過とはその方向の偏光「区分」に合致したことの「測定」だから、通過後の光子の変更状態は $\ket{H}$ から $\ket{H(\theta)}$ に「収縮」する。

とある。偏光板通過は「測定」であり波束の収縮が起こると書いている。通過前の光子の状態は $\ket{H} = \cos \theta \ket{H(\theta)} - \sin \theta \ket{V(\theta)}$ で $\ket{H(\theta)}$ と $\ket{V(\theta)}$ の重ね合わせ状態になっているが、測定することにより波束が $\ket{H(\theta)}$ 方向に収縮し、(5.1)式で表される確率だけ(が観測されるので、その分だけ)光は透過する。

本ではそのことを

式のように $\ket{H}$ は $\ket{H(\theta)}$ と $\ket{V(\theta)}$ の重なった状態であり、スルッと通過する $\ket{H(\theta)}$ の確率が $\cos^2 \theta$ である。

と表現している。

本では引き続き $\ket{H(\theta)}$ 状態の透過光を水平な偏光板に入射する場合を記述している。

次に、この透過光 $\ket{H(\theta)}$ を水平な偏光板に入射すると、 $\ket{H(\theta)}$ は再び $\ket{H}$ に戻る。ただし、2回目の通過の確率は $\cos^2 \theta \cos^2 \theta$ である。一方、反射の確率は $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta \sin^2 \theta$ であり、全体で $1$ である。

これはボルンの公式を使って

\begin{equation}\begin{split}

\mathbb{P}(\ket{H} \leftarrow \ket{H(\theta)} \leftarrow \ket{H})

&=

\mathbb{P}(\ket{H(\theta)} \leftarrow \ket{H})

\mathbb{P}(\ket{H} \leftarrow \ket{H(\theta)}) \\

&=

\left| \braket{H|H(\theta)} \right|^2

\left| \braket{H(\theta)|H} \right|^2 \\

&= \cos^2 \theta \cos^2 \theta

\end{split}\end{equation}

\tag{5.2}

と考えることができる。

さらに本では

一般に $\ket{H(\alpha)}$ 状態の光子が偏光板 $\ket{H(\beta)}\bra{H(\beta)}$ を通過する場合の確率は $$\braket{H(\alpha)|H(\beta)} \braket{H(\beta)|H(\alpha)} = \cos^2 (\alpha - \beta)$$ のように、相対的な角度 $\alpha - \beta$ で決まってくる。

と異なる角度 $\alpha, \beta$ の偏光板の間を透過する光子の透過確率について言及している。これは、最初の偏光板の角度が $0$ で、2枚目の偏光板の角度が1枚目からの相対角度 $\beta - \alpha$ だと考えれば

\begin{equation}\begin{split}

\mathbb{P}(\ket{H(\beta)} \leftarrow \ket{H(\alpha)})

&= \mathbb{P}(\ket{H(\beta - \alpha)} \leftarrow \ket{H(0)}) \\

&= \left| \braket{H(\beta - \alpha)|H} \right|^2 = \cos^2 (\beta - \alpha)

\end{split}\end{equation}

\tag{5.3}

のように納得できる。ここで面白いのは偏光板を $\ket{H(\beta)}\bra{H(\beta)}$ のように射影演算子のように書いていることである。たしかに偏光板はその方向に波束を収縮する働きがあるので射影演算子の役割を果たすことがわかる。したがって、$\beta$ 方向の偏光板演算子は $\hat{P}_{\beta} = \ket{H(\beta)} \bra{H(\beta)}$ となるから、状態 $\ket{H(\alpha)}$ の光子がその偏光板を透過する期待値は

\braket{H(\alpha)|\hat{P}_{\beta}|H(\alpha)}

= \braket{H(\alpha)|H(\beta)} \braket{H(\beta)|H(\alpha)}

と書くことができる。

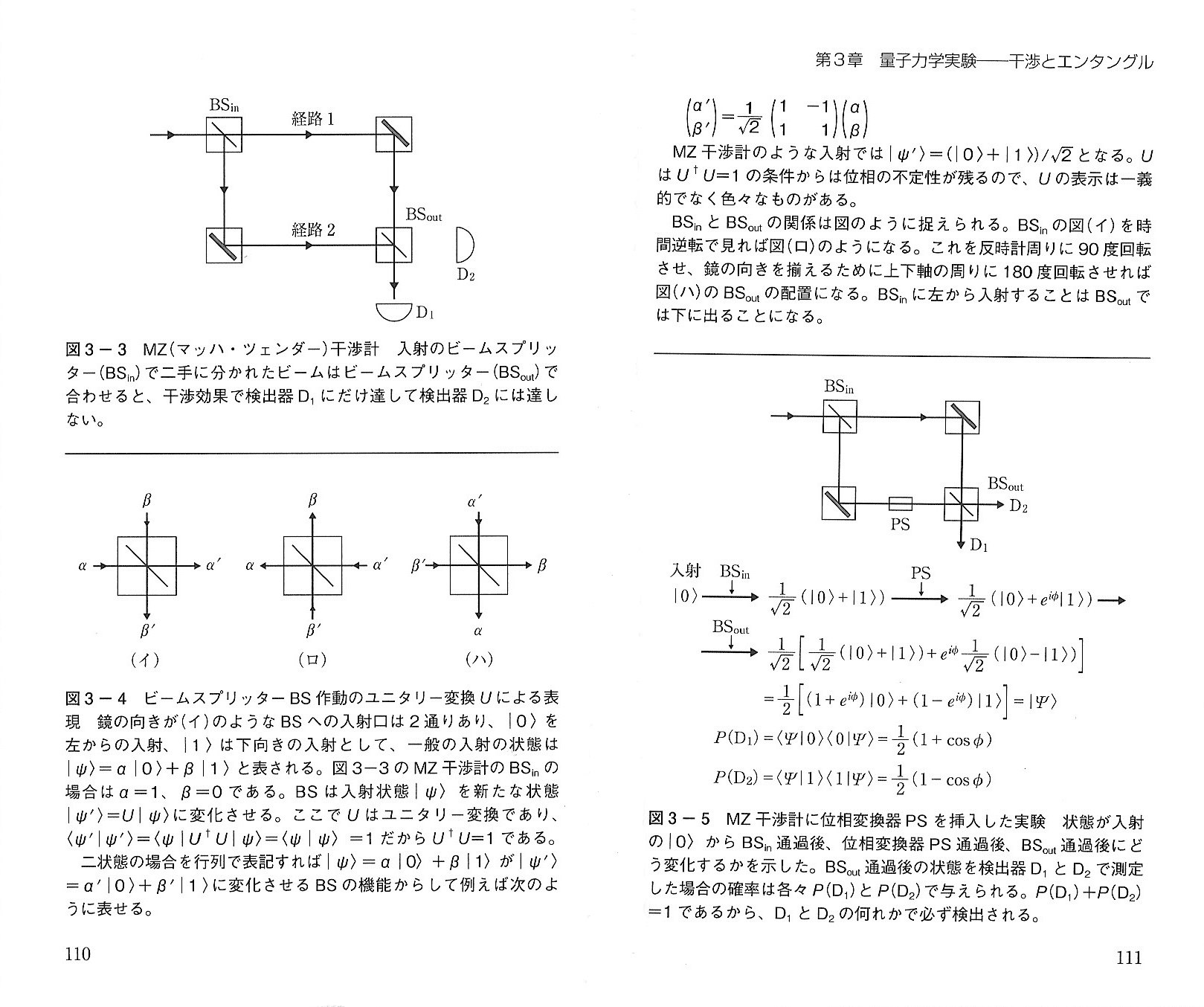

6. ビームスプリッターとマッハ・ツェンダー干渉計

光の干渉を見る実験装置としてマッハ・ツェンダー干渉計(MZ干渉計)というものがある。これは、入射光を半透明な鏡で二つの経路に分けるビームスプリッター(BS)という光学素子を使った装置である。

本文には

図3-3 の MZ 干渉計では、入射した光が $\mathrm{BS}_{in}$ で二つの経路に分けられ、上回りの経路1または下回りの経路2を通った後に $\mathrm{BS}_{out}$ で合わせられ、光検出器 $\mathrm{D}_1, \mathrm{D}_2$ で測定される。

とある。また

図3-4 で見るように、$\mathrm{BS}$ は入射した光を二つに分ける機能を持つとともに、二つの経路から入った光を一つの経路にまとめる機能を持っている。

と続く。そして

したがって光は $\mathrm{D}_1$ で全部検出され、$\mathrm{D}_2$ には達しない。

と結論する。しかし、なぜ光は $\mathrm{D}_2$ には達しないのだろう?

図3-4の解説を読むと

$\mathrm{BS}$ への入力は2通りあり、$\ket{0}$ を左からの入射、$\ket{1}$ は下向きの入射として、一般の入射状態は $$\Psi = \alpha \ket{0} + \beta \ket{1}$$ と表される。図3-3 の MZ干渉計の $\mathrm{BS}_{in}$ の場合は $\alpha = 1, \beta = 0$ である。

とある。図3-4 の(イ)を見ると、左からの入射が $\alpha$、上からの(下向きの)入射が $\beta$ になっている。つまり、左から入ってくる光の状態が $\ket{0}$、上から入ってくる光の状態が $\ket{1}$ で、その係数がそれぞれ $\alpha, \beta$ ということらしい。

そして $\mathrm{BS}$ は、入力状態

\Psi = \alpha \ket{0} + \beta \ket{1} \tag{5.1}

の光を、出力状態が

\Psi' = \alpha' \ket{0} + \beta' \ket{1} \tag{5.2}

の光に変化させるユニタリー変換であると書いている。ここで、$\alpha'$ は右へ出ていく $\ket{0}$ 状態の光の係数、そして $\beta'$ は下へ出ていく $\ket{1}$ 状態の光の係数である(図3-3の(イ))。

そして、$\alpha', \beta'$ は $\alpha, \beta$ を使って次のような関係で結ばれている。

\begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}

\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}

\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}

\tag{5.3}

図3-3では $\alpha = 1, \beta = 0$ なので、(5.3)式から

\begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}

\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}

\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} =

\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}

となり、経路1上では $\alpha'\ket{0} = \frac{1}{\sqrt{2}}\ket{0}$、経路2上では $\beta'\ket{1} = \frac{1}{\sqrt{2}}\ket{1}$ の状態の光が通過し、$\mathrm{BS}_{out}$ で合流する。

$\mathrm{BS}_{out}$ では、図3-4(ハ)のように、上から(下向きの)の入射が $\alpha'$、左からの入射が $\beta'$ になっている。それぞれ $\mathrm{BS}_{in}$ で経路1と経路2に分けられた光である。つまり、上から入ってくる光の状態が $\ket{0}$、左から入ってくる光の状態が $\ket{1}$ で、その係数がそれぞれ $\alpha', \beta'$ ということになり、$\mathrm{BS}_{in}$ の場合とは反対になる。そして、今度は(5.3)式の逆変換である

\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}

\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}

\begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix}

\tag{5.4}

という関係式で下方向の出力 $\alpha$ と右方向の出力 $\beta$ が決まる。$\alpha' = \beta' = \frac{1}{\sqrt{2}}$ だから(5.4)式より

\begin{equation}\begin{split}

\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} &= \frac{1}{\sqrt{2}}

\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}

\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \\

&=

\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \\

&=

\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}

\end{split}\end{equation}

となる。よって $\mathrm{BS}_{out}$ の出力は下向きの $\frac{1}{\sqrt{2}}(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}) \ket{0}$ だけで、右向きの光はない。これが図3-3の場合に光が $\mathrm{D}_2$ に達しない理由である。

つまり、入射光 $\ket{0}$ が $\mathrm{BS}_{in}$ によって状態 $\frac{1}{\sqrt{2}}(\ket{0} + \ket{1})$ に変換され $\mathrm{BS}_{out}$ によって状態 $\frac{1}{\sqrt{2}} \left[ \left( \frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \ket{0} + \left( -\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \ket{1} \right] = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \ket{0}$ に変換されたのである。

ここで、もし経路1を手で遮ったらどうなるだろう。それは、(5.4)式に $\alpha'= 0, \beta'= \frac{1}{\sqrt{2}}$ を代入すれば $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$ となり、検出器 $\mathrm{D}_2$ にも光が達するようになる。この場合、検出器 $\mathrm{D}_1$ にも検出器 $\mathrm{D}_2$ と同じ量の光が検出される。逆に、経路2を手で遮ったらどうなるだろう。それは、(5.4)式に $\alpha'= \frac{1}{\sqrt{2}}, \beta'= 0$ を代入すれば $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$ となり、経路1を遮った場合と同じく、検出器 $\mathrm{D}_1$ にも検出器 $\mathrm{D}_2$ にも同じ量の光が検出される。

これは、参考文献 3 でカルロ・ロヴェッリが大学院生のときにツァイリンガーの研究室で見て驚いた実験として逸話が描かれている。経路1と2を遮らなかったら検出器 $\mathrm{D}_1$ だけにしか光が届かないのに、経路1と2の何れかを手で遮れば両方の検出器に光が届くという不思議な現象に心が動かされたとカルロ・ロヴェッリは述懐している。

次に、図3-5のように、経路1に位相を変化させる装置 $\mathrm{PS}$ を挿入した MZ干渉計を考える。

図3-5を見ると、$\mathrm{PS}$ は経路1ではなく経路2に挿入されている。後の計算でこのことを考慮に入れる。

こうすると $\mathrm{BS}_{out}$ にはさまざまに位相の違った二つの光を入射できる。様々な位相差ごとに多数個の光子を入射して $\mathrm{D}_1$ と $\mathrm{D}_2$ で測定する実験を行なうのである。

ここでは、経路1ではなく経路2に $\mathrm{PS}$ を挿入するものとして(つまり、図3-5のまま)計算を進めてみよう。

経路2に $\mathrm{PS}$ を挿入すると、経路2上の光子の状態が $\mathrm{PS}$ を通った後 $\frac{1}{\sqrt{2}}\ket{1}$ から $\frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\phi} \ket{1}$ に変換される。したがって、$\mathrm{BS}_{out}$ へは上から $\frac{1}{\sqrt{2}}\ket{0}$ が、左から $\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\phi}\ket{1}$ が入力され、出力は

\begin{equation}\begin{split}

\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} &= \frac{1}{\sqrt{2}}

\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}

\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\phi} \end{pmatrix} \\

&=

\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\phi} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\phi} \end{pmatrix}

\end{split}\end{equation}

によって$\frac{1}{\sqrt{2}} \left[ \left( \frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\phi} \right) \ket{0} + \left( -\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\phi} \right) \ket{1} \right] = \frac{1}{2} \left[ (1 + e^{i\phi}) \ket{0} + (-1 + e^{i\phi}) \ket{1} \right]$ に変換される。この式で $\ket{1}$ の係数の符号が図3-5と反対になっているのは、ここでは経路1ではなく経路2に $\mathrm{PS}$ を挿入した場合の計算を行なっているためである。要するに、図3-5は図と計算式が一致していない(図に反して経路1に $\mathrm{PS}$ を挿入したものとして計算している)。 ただし、確率 $P(\mathrm{D}_1), P(\mathrm{D}_2)$ を計算するには確率振幅の絶対値の二乗を計算するため、最終的な結果に影響は出ない。ゆえに、$\mathrm{BS}_{out}$ の出力を $\Psi$ とすれば、$\Psi = \frac{1}{2} \left[ (1 + e^{i\phi}) \ket{0} + (-1 + e^{i\phi}) \ket{1} \right]$ となる。検出器 $\mathrm{D}_1$ へは $\frac{1}{2}(1 + e^{i\phi})\ket{0}$ が、検出器 $\mathrm{D}_2$ へは $\frac{1}{2}(-1 + e^{i\phi})\ket{1}$ が入る。

したがって、検出器 $\mathrm{D}_1, \mathrm{D}_2$ で光子を検出する確率 $P(\mathrm{D}_1), P(\mathrm{D}_2)$ は、それぞれ状態 $\Psi$ の下での射影演算子 $\ket{0}\bra{0}$ および $\ket{1}\bra{1}$ の期待値を計算すればよいので

\begin{equation}\begin{split}

P(\mathrm{D}_1) &= \braket{\Psi|0}\braket{0|\Psi} = |\braket{0|\Psi}|^2 \\

&= \left| \braket{0|\frac{1}{2} \left[ (1 + e^{i\phi}) \ket{0} + (-1 + e^{i\phi}) \ket{1} \right]} \right|^2

= \left| \frac{1}{2}(1 + e^{i\phi}) \right|^2 \\

&= \frac{1}{4} (1 + e^{i\phi})(1 + e^{-i\phi})

= \frac{1}{4} (1 + e^{i\phi} + e^{-i\phi} + 1) \\

&= \frac{1}{4} (2 + 2 \cos \phi)

= \frac{1}{2} (1 + \cos \phi) \\

P(\mathrm{D}_2) &= \braket{\Psi|1}\braket{1|\Psi} = |\braket{1|\Psi}|^2 \\

&= \left| \braket{1|\frac{1}{2} \left[ (1 + e^{i\phi}) \ket{0} + (-1 + e^{i\phi}) \ket{1} \right]} \right|^2

= \left| \frac{1}{2}(-1 + e^{i\phi}) \right|^2 \\

&= \frac{1}{4} (-1 + e^{i\phi})(-1 + e^{-i\phi})

= \frac{1}{4} (1 - e^{i\phi} - e^{-i\phi} + 1) \\

&= \frac{1}{4} (2 - 2 \cos \phi)

= \frac{1}{2} (1 - \cos \phi) \\

\end{split}\end{equation}

\tag{5.5}

となる。

(5.5)式から、$\mathrm{PS}$ がない($\phi = 0$)ときは $P(\mathrm{D}_1) = 1, P(\mathrm{D}_2) = 0$ となり、検出器 $\mathrm{D}_2$ に光子は達しないことが再現される。また、$\phi = \pi$ の場合は $\cos \phi = \cos \pi = -1$ になるので、$P(\mathrm{D}_1) = 0, P(\mathrm{D}_2) = 1$ となり、検出器 $\mathrm{D}_1$ に光子は達しない。

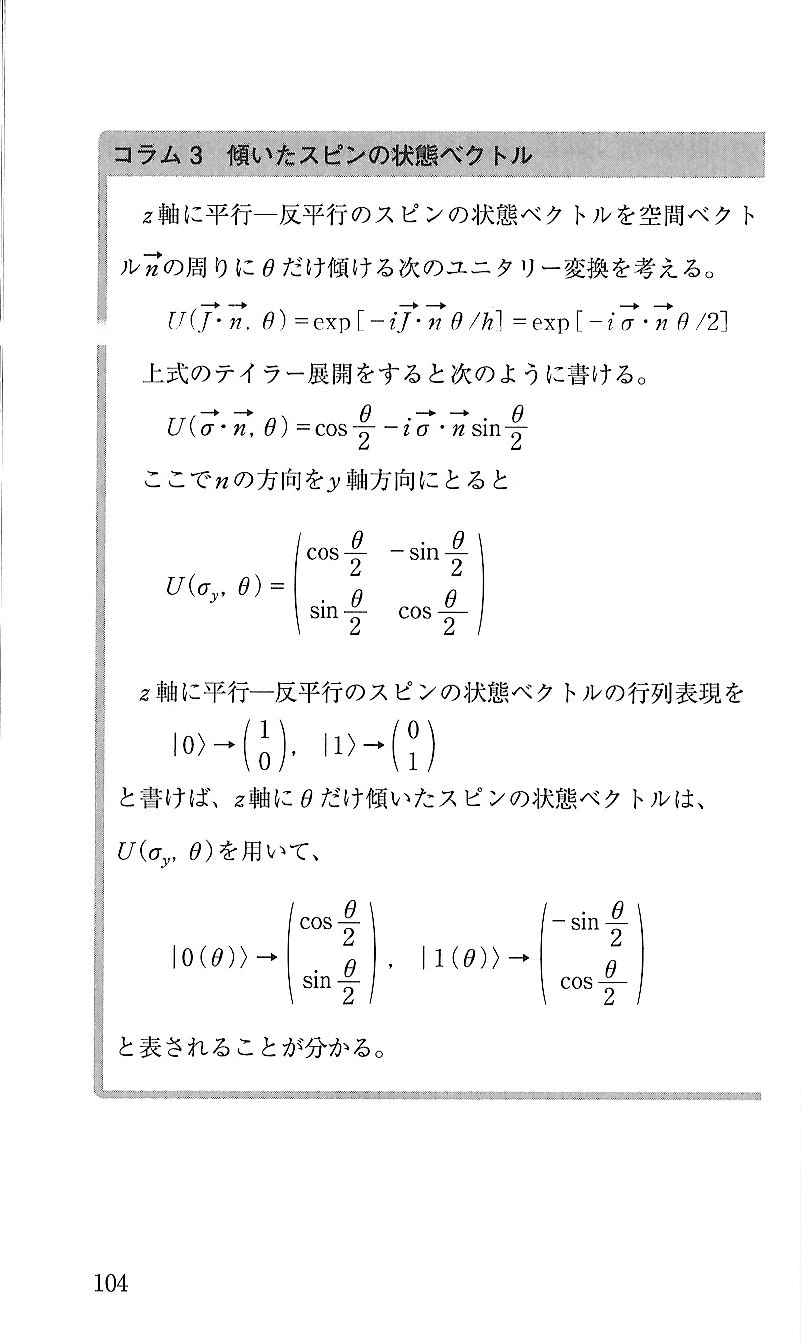

7. 傾いたスピンの状態ベクトル

P.104にコラム3があり、そこで傾いたスピンの状態ベクトルについての記述がある。これはベルの不等式を理解するうえでも重要な知識であるが、このコラムが誠に分かりにくい。

頭ごなしにユニタリー変換 $U(\vec{J}\cdot\vec{n}, \theta)$ が出てくるが、何の説明もない。前後の文脈(と慣習的な記号)から $\vec{J}$ はスピンだと考えられるが「$z$軸に平行ー反平行の」という修飾語は何を意味しているのだろう。また「空間ベクトル $\vec{n}$ の周りに $\theta$ だけ傾ける」ことのイメージが浮かばない。

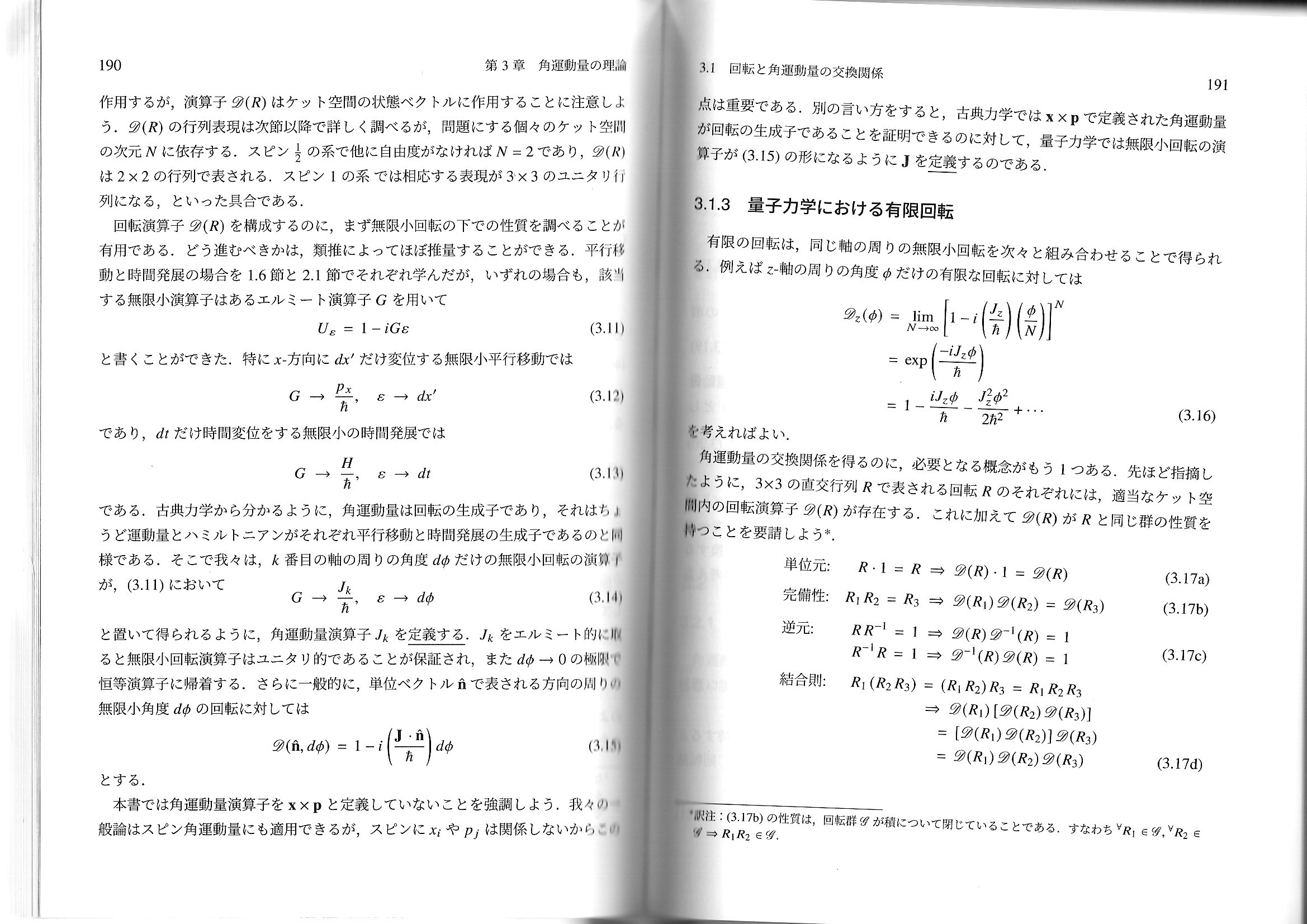

J.J.サクライの「現代の量子力学(上)」4) のP.190~191に回転演算子 $\mathcal{D}(\hat{\boldsymbol{n}}, d\phi)$ の記述があるが、このことだろうか。

ここで、 $\mathcal{D}(\hat{\boldsymbol{n}}, d\phi)$ は単位ベクトル $\hat{\boldsymbol{n}}$ で表される方向の周りの無限小角度 $d\phi$ の回転に対する無限小回転演算子である。そして、有限の回転 $\phi$ に対しては $d\phi = \phi / N$ とおいて、$N \to \infty$ の極限として

\mathcal{D}(\hat{\boldsymbol{n}}, \phi) = \lim_{N \to \infty} \left[ 1 - i\left( \frac{\boldsymbol{J}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}}{\hbar}\right)d\phi\right]^N

= \exp \left( \frac{- i \boldsymbol{J}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\phi}{\hbar} \right)

\tag{7.1}

と定義する。

スピン $\frac{1}{2}$ の場合は、パウリ演算子 $\boldsymbol{\sigma}$ を用いて

\boldsymbol{J} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}

\tag{7.2}

と書けるので、(7.1)式は

\mathcal{D}(\hat{\boldsymbol{n}}, \phi)

= \exp \left( \frac{- i \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\phi}{2} \right)

\tag{7.3}

となる。これがコラム3のユニタリー変換 $U(\vec{J}\cdot\vec{n}, \theta)$ である($\theta$ を $\phi$ に読み替えよ)。

続いてコラム3では

上式のテイラー展開をすると次のように書ける。$$U(\vec{\sigma}\cdot\vec{n}, \theta) = \cos \frac{\theta}{2} - i \vec{\sigma}\cdot\vec{n} \sin \frac{\theta}{2} \tag{7.4}$$

とあるが、その導出はそれほど自明ではない。(7.3)式をオイラーの公式を用いて実部($\cos$ 部分)と虚部($\sin$ 部分)に分けて各々を $\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\phi/2$ でテイラー展開し、

(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})^n =

\begin{cases}

1 & n:偶数 \\

\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}} & n:奇数

\end{cases}

\tag{7.5}

という関係式を用いて

\mathcal{D}(\hat{\boldsymbol{n}}, \phi)

= \exp \left( \frac{- i \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\phi}{2} \right)

= \boldsymbol{1} \cos \left( \frac{\phi}{2} \right) - i \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}} \sin \left( \frac{\phi}{2} \right)

\tag{7.6}

のように変形できる(下図の(3.62)式参照)。これが(7.4)式に相当する式である。

次はユニタリー変換 $U(\vec{J}\cdot\vec{n}, \theta)$ の行列表示について

ここで $n$ の方向を $y$ 軸方向にとると

U(\sigma_{y}, \theta) =

\begin{pmatrix}

\cos \frac{\theta}{2} & - \sin \frac{\theta}{2} \\

\sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2}

\end{pmatrix}

\tag{7.7}

とあるが、これは上図(3.63)式

\exp \left( \frac{- i \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\phi}{2} \right) =

\begin{pmatrix}

\cos \frac{\phi}{2} - i n_z \sin \frac{\phi}{2} & (- i n_x - n_y) \sin \frac{\phi}{2} \\

(- i n_x + n_y) \sin \frac{\phi}{2} & \cos \frac{\phi}{2} + i n_z \sin \frac{\phi}{2}

\end{pmatrix}

\tag{7.8}

で $\hat{\boldsymbol{n}} = (n_x, n_y, n_z) = (0, 1, 0)$ とすれば得られる。

では、(7.8)式はどうすれば得られるだろうか。それは、(7.6)式において

\begin{equation}\begin{split}

\boldsymbol{1} &= \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\

\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}

&\equiv \sum_{k} n_k \sigma_k \\

&= n_x \sigma_x + n_y \sigma_y + n_z \sigma_z \\

&= n_x \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}

+ n_y \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}

+ n_z \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\

&= \begin{pmatrix} n_z & n_x - i n_y \\ n_x + i n_y & -n_z \end{pmatrix}

\end{split}\end{equation}

\tag{7.9}

と置くことにより

\begin{equation}\begin{split}

\exp \left( \frac{- i \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\phi}{2} \right)

&= \boldsymbol{1} \cos \left( \frac{\phi}{2} \right) - i \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}} \sin \left( \frac{\phi}{2} \right) \\

&=

\begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cos \frac{\phi}{2}

- i \begin{pmatrix} n_z & n_x - i n_y \\ n_x + i n_y & -n_z \end{pmatrix} \sin \frac{\phi}{2} \\

&= \begin{pmatrix}

\cos \frac{\phi}{2} - i n_z \sin \frac{\phi}{2} & (- i n_x - n_y) \sin \frac{\phi}{2} \\

(- i n_x + n_y) \sin \frac{\phi}{2} & \cos \frac{\phi}{2} + i n_z \sin \frac{\phi}{2}

\end{pmatrix}

\end{split}\end{equation}

\tag{7.10}

を得る。

最後に(7.5)式を証明しておこう。

(7.9)式より

\begin{equation}\begin{split}

&(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})^2

=

\begin{pmatrix} n_z & n_x - i n_y \\ n_x + i n_y & -n_z \end{pmatrix}

\begin{pmatrix} n_z & n_x - i n_y \\ n_x + i n_y & -n_z \end{pmatrix} \\

&=

\begin{pmatrix} {n_z}^2 + (n_x - i n_y)(n_x + i n_y) & n_z (n_x - i n_y) - (n_x - i n_y) n_z \\

(n_x + i n_y) n_z - n_z (n_x + i n_y) & (n_x + i n_y)(n_x - i n_y) + {n_z}^2 \end{pmatrix} \\

&=

\begin{pmatrix} {n_z}^2 + {n_x}^2 + {n_y}^2 & 0 \\

0 & {n_x}^2 + {n_y}^2 + {n_z}^2 \end{pmatrix} \\

&=

\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\

&= \boldsymbol{1}

\end{split}\end{equation}

\tag{7.11}

ここで、$\hat{\boldsymbol{n}}$ は単位ベクトルなので、$|\hat{\boldsymbol{n}}|^2 = {n_x}^2 + {n_y}^2 + {n_z}^2 = 1$ を使った。

(7.11)式を使うと $n$ が偶数の時は $n = 2k$ とおいて $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})^n = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})^{2k} = (\boldsymbol{1})^k = \boldsymbol{1}$、$n$ が奇数の時は $n = 2k + 1$ とおいて $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})^n = (\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})^{2k+1} = (\boldsymbol{1})^k \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$ となるので、(7.5)式が成立する。

ところで、(7.11)式の結果は興味深い。二乗して $\boldsymbol{1}$ になるということは、$\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$ は射影演算子ということになる。そもそも(7.9)式より $$\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = n_x \sigma_x + n_y \sigma_y + n_z \sigma_z \tag{7.12}$$ で、$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ は射影演算子、すなわち ${\sigma_x}^2 = {\sigma_y}^2 = {\sigma_z}^2 = 1$ であるから、(7.12)式は $\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$ のスペクトル分解になっている。その際、射影演算子 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ に対する固有値はそれぞれ $n_x, n_y, n_z$ である。

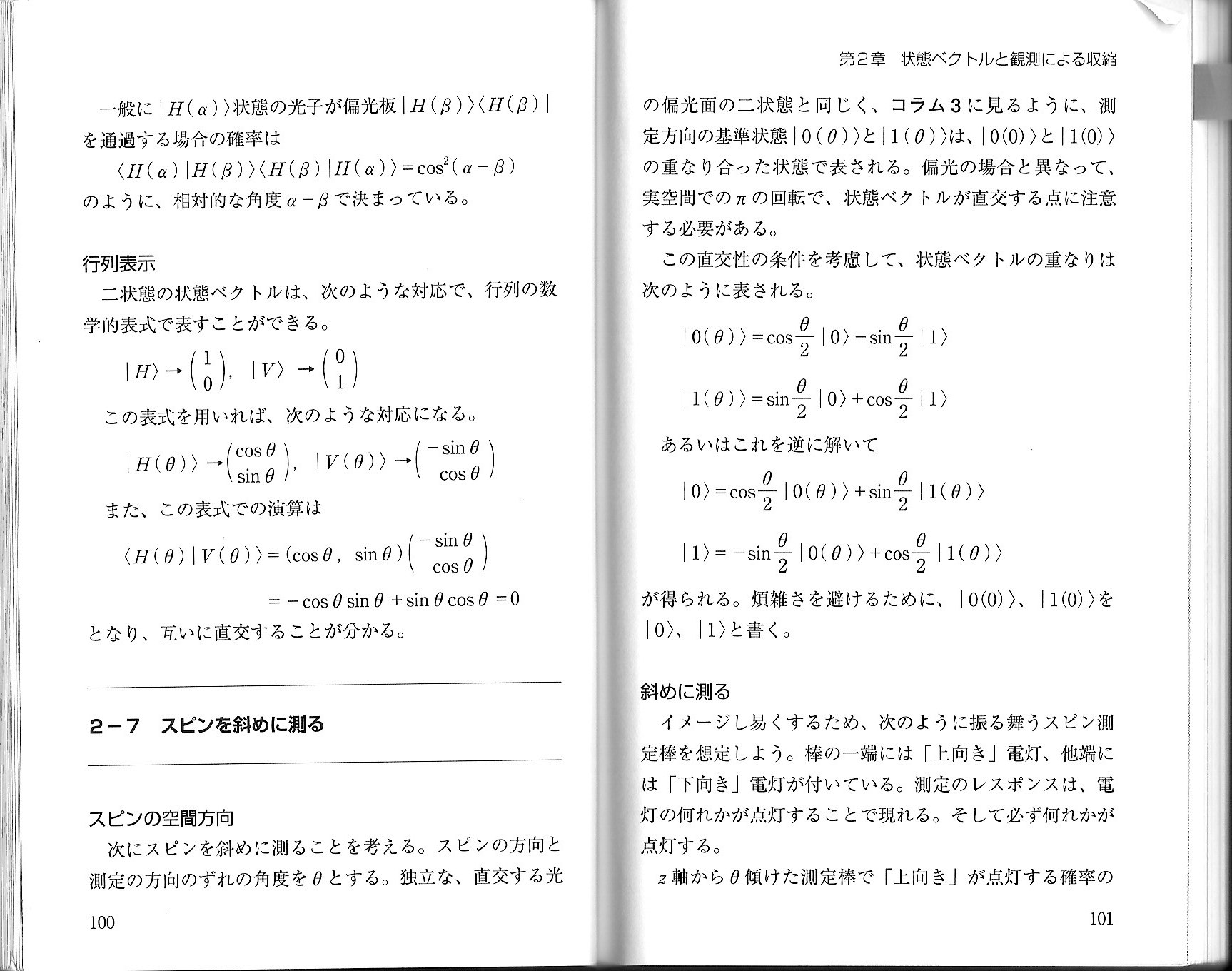

8. スピンを斜めに測る

前章のコラム3の最後に次のような記述がある。

$z$軸に平行-反平行のスピンの状態ベクトルの行列表現を

\ket{0} \to \begin{pmatrix}1 \\ 0 \end{pmatrix}, \ket{1} \to \begin{pmatrix}0 \\ 1 \end{pmatrix}

\tag{8.1}

と書けば、$z$ 軸に $\theta$ だけ傾いたスピンの状態ベクトルは、

\ket{0(\theta)} \to \begin{pmatrix}\cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \ket{1(\theta)} \to \begin{pmatrix} - \sin \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}

\tag{8.2}

と表されることが分かる。

これらは(7.7)式のユニタリー変換行列を用いて

\begin{equation}\begin{split}

\ket{0(\theta)} = U(\sigma_y, \theta) \ket{0}

&=

\begin{pmatrix}

\cos \frac{\theta}{2} & - \sin \frac{\theta}{2} \\

\sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2}

\end{pmatrix}

\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}

=

\begin{pmatrix}\cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\

\ket{1(\theta)} = U(\sigma_y, \theta) \ket{1}

&=

\begin{pmatrix}

\cos \frac{\theta}{2} & - \sin \frac{\theta}{2} \\

\sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2}

\end{pmatrix}

\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}

=

\begin{pmatrix} -\sin \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\

\end{split}\end{equation}

\tag{8.3}

として得られたものである。

(8.3)式より

\begin{equation}\begin{split}

\ket{0(\theta)}

&=

\begin{pmatrix}\cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\

&=

\cos \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} +

\sin \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\

&=

\cos \frac{\theta}{2} \ket{0} +

\sin \frac{\theta}{2} \ket{1} \\

\ket{1(\theta)}

&=

\begin{pmatrix} -\sin \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\

&=

- \sin \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} +

\cos \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\

&=

- \sin \frac{\theta}{2} \ket{0} +

\cos \frac{\theta}{2} \ket{1} \\

\end{split}\end{equation}

\tag{8.3}

のように斜めに測った $\ket{0(\theta)}, \ket{1(\theta)}$ は $\ket{0}, \ket{1}$ の重ね合わせで表すことができる。

一方、P.101(下図)では(8.3)式に相当する式において $\sin \frac{\theta}{2}$ の符号が反対になっている。

「斜めに測る」の項でベルの定理に関する確率の計算例が記載されている。

筒井泉著の「量子力学の反常識と素粒子の自由意志」5) のP.56にある以下の「ランダム性の実現」を読む際に参考になる。

参考文献

- 佐藤文隆:佐藤文隆先生の量子論 干渉実験・量子もつれ・解釈問題. ブルーバックス, 講談社, 2017/9/20.

- 村上洋一:量子の世界を見る方法 「スピン」とは何か. ブルーバックス, 講談社, 2022/11/20.

- カルロ・ロヴェッリ:世界は「関係」でできている: 美しくも過激な量子論. NHK出版, 2021/10/29.

- J. J. サクライ:現代の量子力学(上)第3版. 物理学叢書 112, 吉岡書店, 2022.

- 筒井泉:量子力学の反常識と素粒子の自由意志. SCENCE, 岩波科学ライブラリー 179, 岩波書店, 2011/4/27.