この記事はobniz adovent calendar 20日目の記事です。

日付をまたいでしまい申し訳ございません!

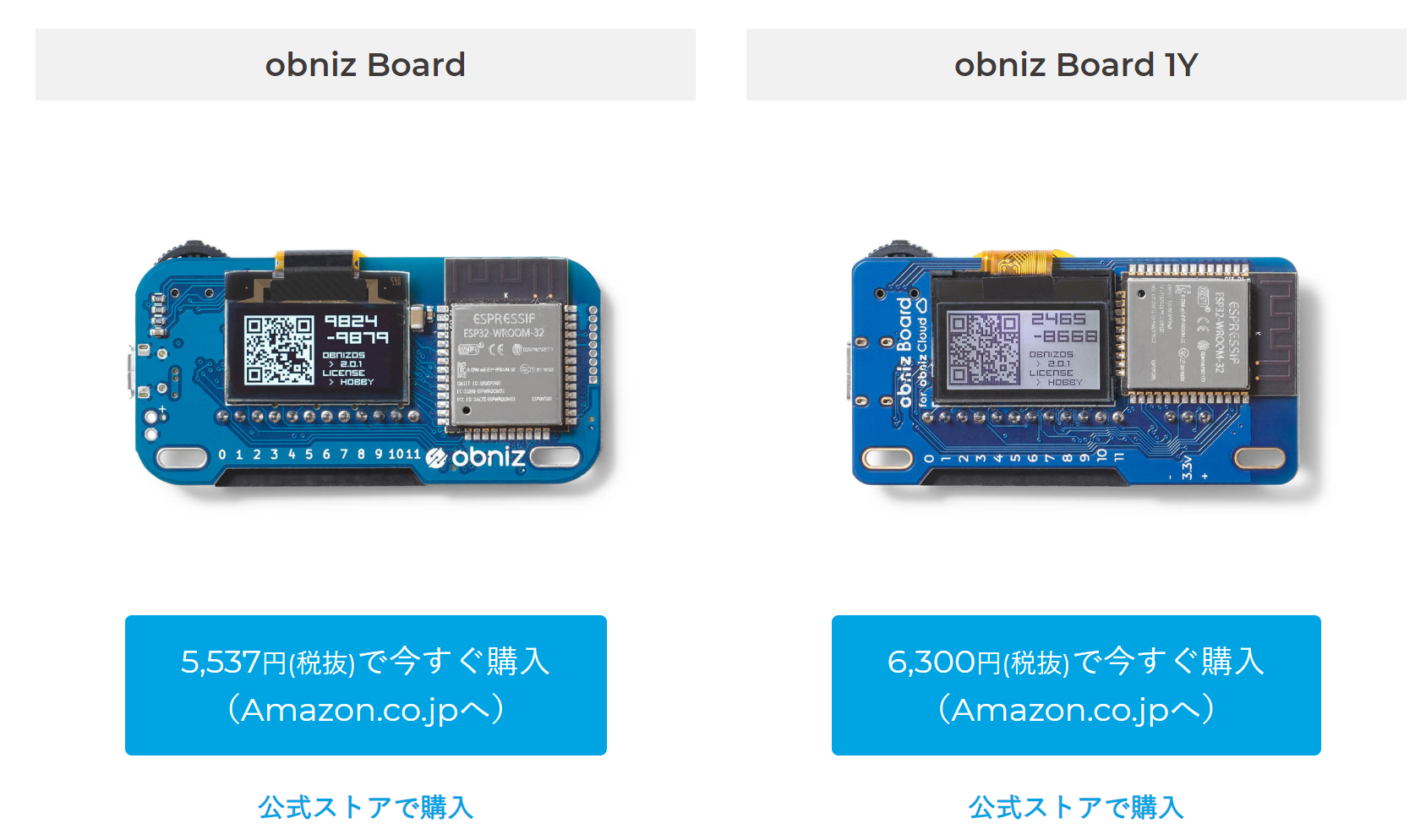

obniz 1Y 出ましたね!

去る2019/12/18に待望のobniz最新製品obniz 1Yが発売されました!

公式ページ

https://obniz.io/ja/products

@youtoy さんの記事でその概要がわかりやすく解説されておりますのでぜひご覧ください!

obnizで欲しくなるのはケース!

obnizを買うと欲しくなるのが専用ケースですね。裸のままで持ち歩くよりケースに入れたほうが断然安心だったり、個性的になったりいいことずくめです。

みなさん100均プラケースやミンティアケースを使ってみたり、3Dプリンタで自作される方も多いと思います。

そうやって自作していくと、公式で公開されている外寸以外にも突起部やコネクタ部の形状や位置が知りたくなります。

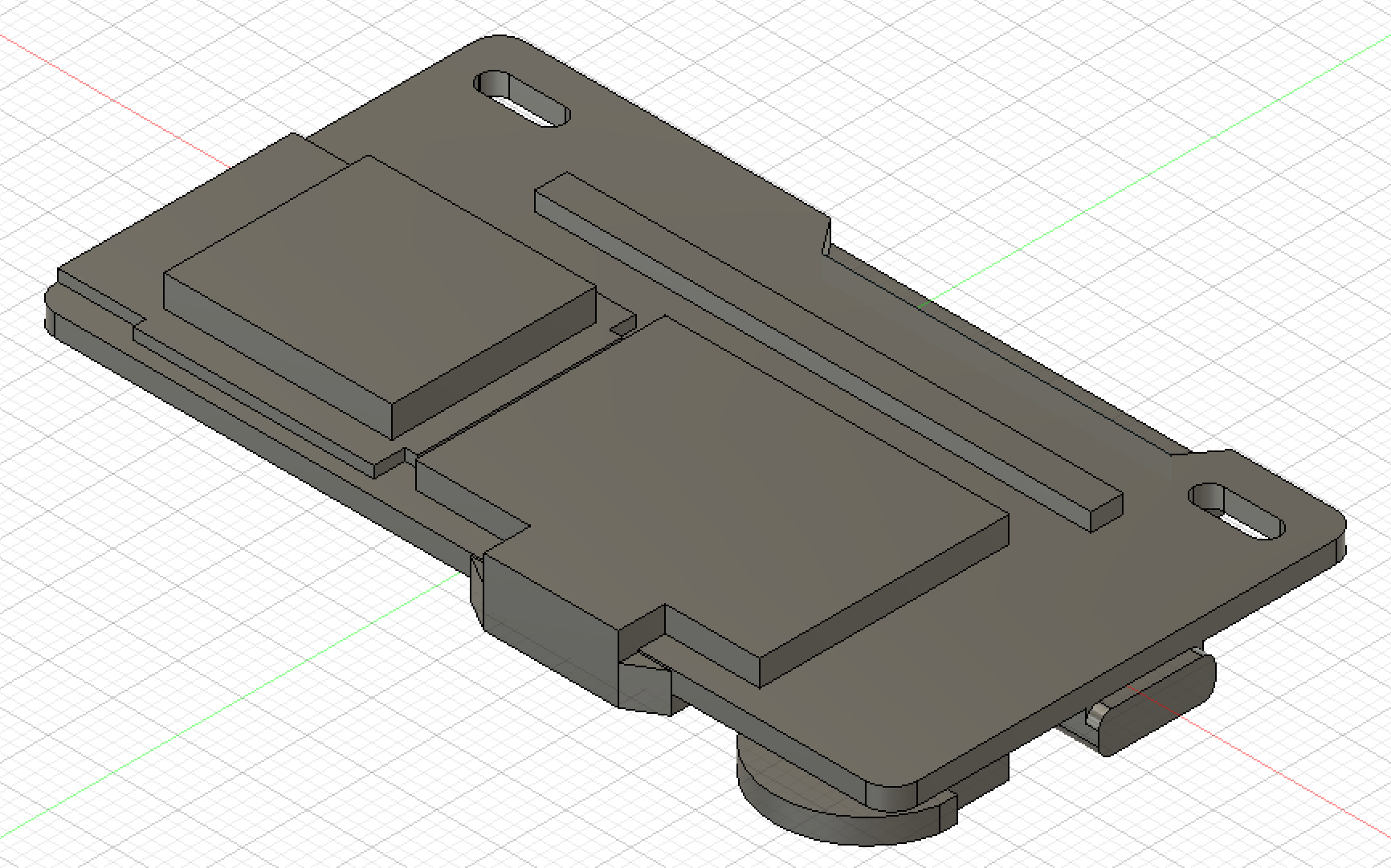

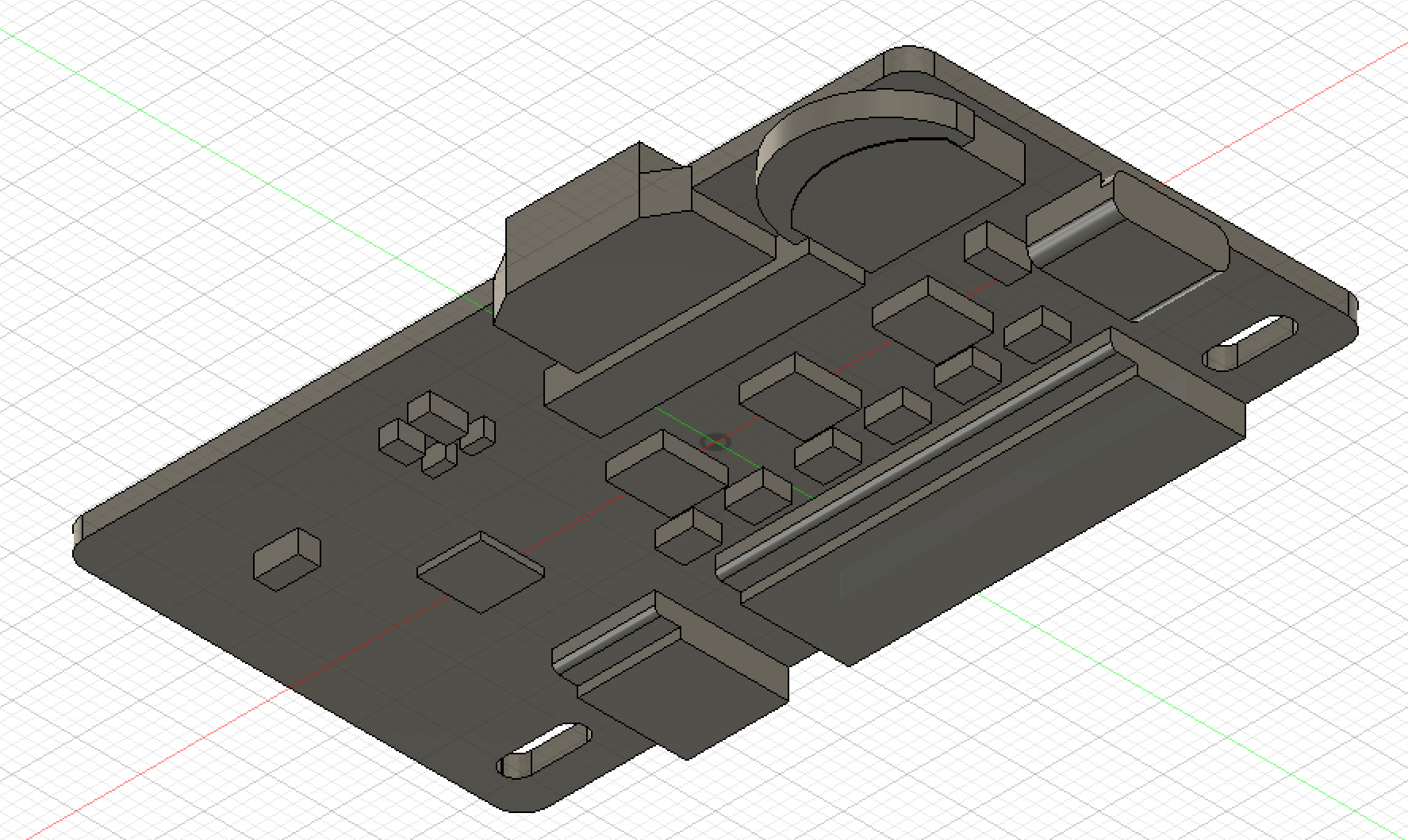

そこで今回はこれから自作ケースを作るのに捗るようにobniz 1Yの3Dモデルを作成しました。

データ概要

3Dデータを下記にUPしました。

https://github.com/morikentech/3dmodel

データ概要:obniz 1Yの外形を1つの塊でモデリング

データ形式:step, iges, f3d(fusion360)の3種類

データ信頼度:ノギスにて少数第一位まで実測

想定誤差:約±0.1

補足:ケース作成を目的としているため測定が難しいところは大きめにとってあります

注意:このモデルで作れば絶対に干渉しないことを保証できるものではないので、実物と見比べながら自己責任でお願いします。

(参考)ケース作成時の干渉チェックガイド

CADを使い慣れている方はstepやigesをそのままインポートしてお使いください。

あまりCADを使い慣れていない方は無料かつ高機能な3DCAD Fusion360の利用をおすすめします。

データ作成~干渉チェックまで おすすめステップ

- 上記のf3dファイルの寸法を参考にケースを別ファイルで大まかにつくる

- 新たにアセンブリ用のファイルを新規作成する

- アセンブリ用ファイルに上記のobniz 1Y本体の3D dataとケースの3D dataをD&Dする

- アセンブリ>ジョイントコマンドで2つのモデルの相対位置を固定する

- ケースの3D dataをちょこちょこ直す

- 検査>干渉で干渉チェックをする

これで干渉がなければOKです。

さらに品質を向上させるため、以下の方法をおすすめします。

- ケースに対してobniz 1Y本体の位置をずらして干渉チェックをする。例えば、X, Y, Z方向それぞれに±0.3ずらした状態で干渉チェックをすることで全周0.2のクリアランスを確認できる。

(参考)ばらつき・公差について

モノには加工や組み立てのばらつき(公差)が存在します。これを考慮しないとCAD上でうまくできていても実物で干渉して組み上がらないなんてことが起こったりします。

公差がどれくらいか?っていうのは加工方法や加工品のサイズ、コストのかけ方でピンキリなので意外と情報がないんですよね。。。そこで、参考までに私がちょろっと自作するときの基準を晒します。

基板の外形:±0.3程度

基板の部品実装高さ:±0.5程度

実装位置なら±0.1程度

3Dプリンタで作るケースの積層方向:±0.05

3Dプリンタで作るケースの左右方向:±0.3

金属加工:±0.5

私は普段これくらいはばらつくことを想定してものづくりをしています。

もちろん自分で加工するとこれ以上ばらつくこともあるわけで、そのときは観念して追加工しています。しかしながら、ちょっと余裕をもたせることで出来上がったものがスッと組み上がる気持ちよさを味わえるので公差を受け止められる設計をするのは非常にオススメです。

*これだけ余裕をもてば必ず干渉しないことを保証するものではありません

*公差は積み上がるものなので部品がいっぱいあるときは足し算しましょう

まとめ

- obniz 1Yが出た!

- ケースを自作するのに本体の3Dモデルを作った!

- 公差を考慮して干渉チェックするとスムーズに作れる

- 投稿が遅れたのは寝落ちしたためです、すみません。。

所感

IoTをはじめてから最初に一人で使用成功したのがobnizでした。

Wifi接続やサンプルプログラムのUXが洗練されており「本当に自分で動かせた!」という感動を味わうことができました。その感動が原動力になり電子工作を楽しめるようになったと思います。

ありがとうobniz氏!