2023年5月1日を持ちまして、株式会社KDDIウェブコミュニケーションズのTwilioリセール事業が終了したため、本記事もそれに沿ってリライトしてあります。

はじめに

本記事の内容については、私の会社(グローバル・インターネット・ジャパン株式会社)の立場として、弊社が提供する「TRANSREC(トランスレック)」が対象となることから、手続き方法を調査し、番号計画を提出するまでを記録したものであることをご了承ください。

また、自社が今回の法改正の対象になるかどうかや、具体的な書類の記載方法などについては回答できませんので、予めご了承ください。

2023年1月1日に施行される電気通信番号計画の一部変更に伴い、Twilioの国内番号を利用して、自社利用以外の目的でサービスを提供している企業は、総務省から電気通信番号使用計画の認定を受け、卸元事業者に申告する必要があります。いわゆるSaaS型のサービスを提供している事業者が該当するようです。

弊社のTRANSRECは、Twilioで払い出した電話番号(050番号)を使って、一般ユーザーに対して留守番電話サービスを提供するものですので、今回の法改正の対象となります。

電気通信番号を使用するための手続き

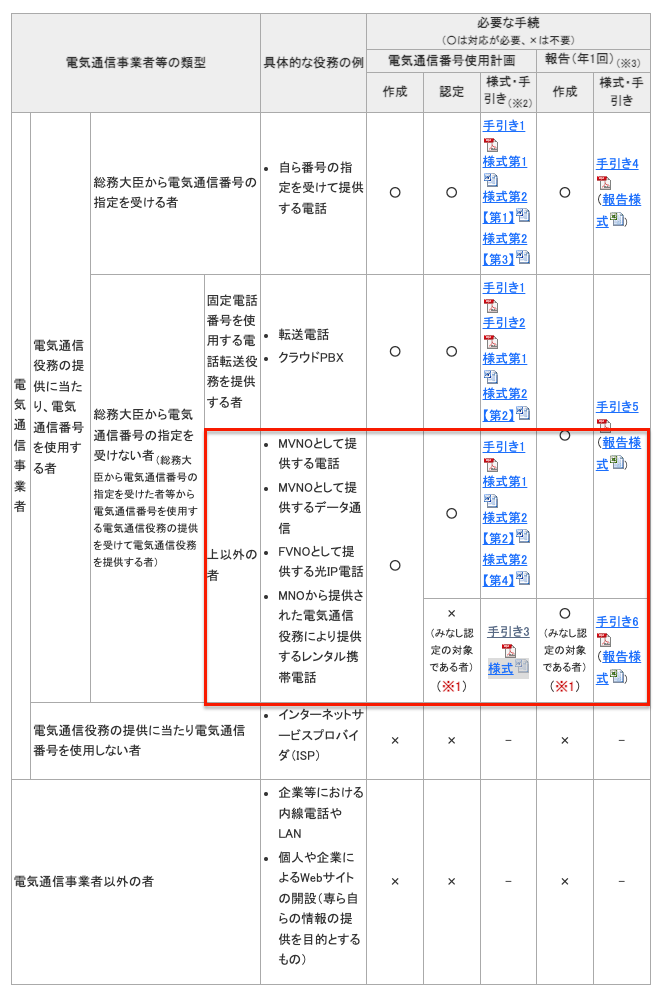

まずは総務省のページを参照し、今回の法改正によって必要となる手続きについて調べました。

まず、弊社はキャリアではないので、総務大臣から電気通信番号(いわゆる電話番号)の指定を受けてはいません。また、固定電話番号を使用したサービスでもありませんので、上記表内で赤枠で囲った部分が該当しそうです。

よって、電気通信番号使用計画の作成は必須ではあるものの、総務省への認定手続きが必要であるかどうかは、「みなし認定」の対象になるかどうかで決定されるようです。

みなし認定の判定

みなし認定されるかどうかについては、上記表内にある「手引き3」が参考になります。

これによると、みなし認定となるための要件が4つ定義されています。

4つの要件(クリックして展開)

ア 当該電気通信事業者が、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第50条の3各号のいずれにも該当しないこと。

イ 当該電気通信事業者により電気通信番号を使用して提供される電気通信役務が、他の電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けて提供されるものであること。

ウ 当該電気通信事業者が、いずれの種別の電気通信番号についても指定を受けないこと。

エ 当該電気通信事業者が、固定電話番号を使用する電話転送役務を提供する電気通信事業者でないこと(卸電気通信役務の提供を受けて電話転送役務を提供する場合であって、卸電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「卸元事業者」といいます。)の当該卸電気通信役務をそのまま再販する場合(卸元事業者の電話転送役務を単純再販する場合)における電気通信事業者を除く。)。

要件イ〜エについては、Twilioを使ったサービスであれば該当するはずなので、残るは要件アについてです。

電気通信事業法の第5条30条の3は以下の通りでした。

電気通信事業法第5条30条の3(クリックして展開)

次の各号のいずれかに該当する電気通信事業者は、前条第一項の認定を受けることができない。

一 この法律、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

三 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

四 外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

幸い弊社は過去に認定の取り消しも受けていない日本法人なので、今回はみなし認定で行けそうです。

みなし認定事業者の提出資料

先程の内容を見る限り、みなし認定事業者は、番号計画の提出と年1回の報告義務があるようです。

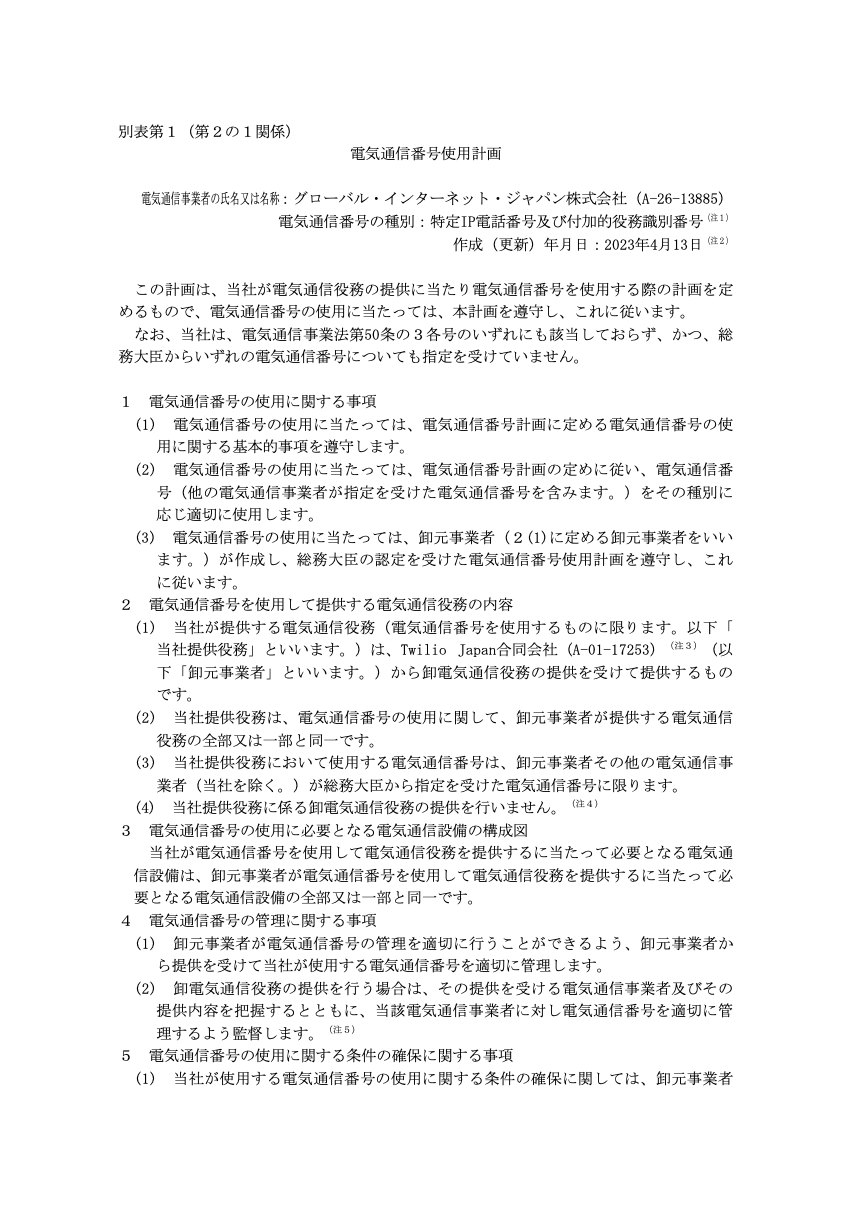

で、今回作成が必要な番号計画についてですが、みなし認定の場合は、標準電気通信番号使用計画の別表第1もしくは別表第2のいずれかを作成する必要があります。どちらを作成するかは、「電気通信役務の内容」「電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図」が卸元事業者のものと異なるか否かで判定されるようです。

標準電気通信番号使用計画(Word形式)はこちらにありますので、ダウンロードしておきましょう。

ということは、卸元事業者がどのような計画を出しているかがわからないと困るわけですが、先程の手引き3には以下のような記述があります。

【卸元事業者の電気通信番号使用計画について】

① みなし認定を受けることを目的として標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成する電気通信事業者に対し、法その他電気通信番号関係規定は、卸電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「卸元事業者」といいます。)が作成する電気通信番号使用計画の閲覧を求めていません。また、卸元事業者に対しても、電気通信番号使用計画の開示を義務づけていません。

なので、自ら判断をするしかなさそうです。

では、どのように判断するかですが、同じく手引き3には以下の記述がありました。

(クリックして展開)

「電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図が卸元電気通信事業

者のものと異なるか否か」

「電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図が卸元電気通信事業者のものと異なるか否か」とは、当該電気通信事業者による電気通信番号の使用に必要となる電気通信番号の構成図が、卸元事業者のものと異なるか否か、との趣旨です。

卸元事業者の電話転送役務を単純再販する場合のように、当該電気通信事業者の電気通信役務の全部又は一部が卸元事業者のものと同じである場合は、電気通信設備の構成図も同様であると判断できる一方で、当該電気通信事業者が、卸元事業者が提供していないネットワーク上の機能や電気通信役務を提供するために独自に電気通信設備(例:SIPサーバー)を設置する場合は「卸元事業者のものと異なる」こととなります。電話転送役務において、卸元事業者が提供する電気通信役務とは別に、電気通信設備を設置して独自に電話転送役務を提供する場合にも「卸元事業者のものと異なる」ことに当たります。

ここでのポイントは、「卸元事業者が提供していないネットワーク上の機能や電気通信役務を提供するために独自に電気通信設備(例:SIPサーバー)を設置する場合」かと思います。

すなわち、単純にTwilioが提供する050番号を使ったサービスの場合(弊社のTRANSRECもこれに該当する)は、回線制御に関するネットワーク機器を自社ではもたないので、卸元事業者とは異ならない利用法として説明できます。一方、たとえばSIP Trunkingを用いて、自社でSIPサーバーを構築するなどのケースでは、電気通信設備を保有することとなり、卸元事業者とは異なる利用に該当しそうです。

ただ、仮に卸元事業者とは異なる利用に該当しても、提出する様式が異なるのと、自社のネットワーク構成図を添付すること以外はそれほど変わらないと思います。

別表第1の記載方法

で、最終的に今回提出する別表第1はこんな感じになりました。現時点では、卸元はTwilio Japan合同会社になります。

事業者番号は、こちらのサイトで検索ができます。

提出方法

まずは総務省への提出です。

上記総務省のページにある「手引き6」に沿って、こちらの様式(Excel)を提出します。

このExcelシートには、仕入れた番号を更に卸売しているかで記載方法が変わるようですが、弊社は再々販はしていないので、「様式第28の4」シートにだけ、現在保有している番号の数と番号計画作成日を入れて、番号計画と一緒にメールで申請しました。

Twilio Japanへの提出です。

こちらは、日本の番号を購入する際に必要となるBundleの作成時に利用します。

具体的には、Regulatory Bundle申請書と番号計画表を同じPDFにマージして提出します。詳しくは以下の記事を御覧ください。

さいごに

この記事の最初にも記載したとおり、この手順はあくまで私の会社としての対応手順を記録したものであり、総務省、ならびにTwilio Japanによる公式な対応策ではありません。もしかすると、提出資料が足りないかもしれません。

また、今回の提出方法に誤りがあった場合についての責任も負いませんので、予めご了承ください。

続報があれば記事を更新しますので、気になる方はストックをよろしくお願いいたします。