Perceptual Principles and Computer Graphics(Jon, 2000)

認知とコンピュータグラフィックスの関連に関した研究.

Q:この論文の概要を教えてください

A:

この論文は、コンピュータグラフィックスにおける知覚原理に焦点を当てています。著者であるJon Mayは、技術の進歩により、写実的なアニメーションをリアルタイムで表示することが可能になったことで、コンピュータグラフィックスの問題が単に認識可能なものを作ることから、ユーザーが意図した情報に注意を向けること、不要な情報に気を取られないようにすることへと変化したことを指摘しています。

伝統的な視覚理論が、網膜画像からの特徴抽出に基づくボトムアップモデルに基づいている一方で、コグニティブ理論は、視覚知覚を注意、記憶、感情、推論と統合することで、コンピュータグラフィックスの課題に取り組むのに重要な役割を果たしています。

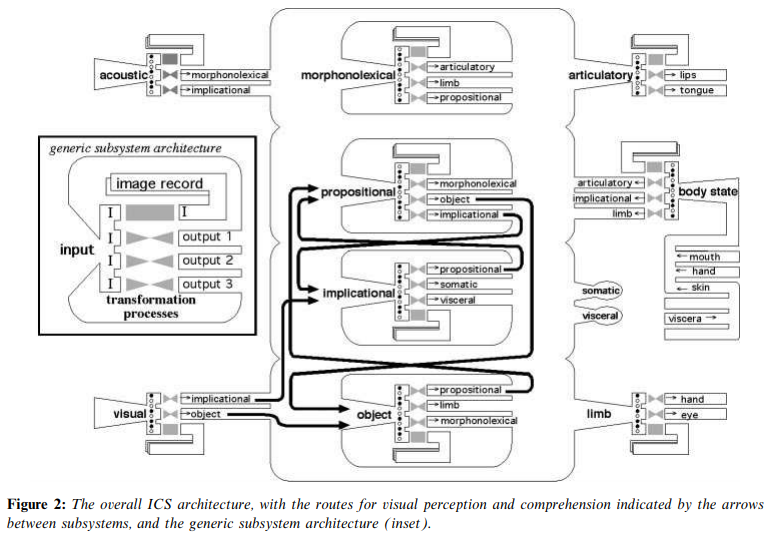

さらに、Barnardの相互作用する認知サブシステム(ICS)理論は、異なる精神的表現のレベルと認知プロセスを統合する枠組みを提供し、変化盲目などの現象をコンピュータグラフィックスで解釈するのに役立ちます。

この論文は、コンピュータグラフィックスの分野における知覚原理と認知理論の重要性を強調し、ユーザーエクスペリエンスの最適化や情報の効果的な伝達に向けたデザインへの応用を促しています。

Q:この論文の主な貢献を3つ挙げてください

A:

この論文の主な貢献を以下に示します:

知覚原理とコンピュータグラフィックスの統合: Jon Mayの論文は、知覚原理とコンピュータグラフィックスの統合に焦点を当てており、伝統的な視覚理論だけでなく、広範なコグニティブ理論を取り入れることで、コンピュータグラフィックスの課題に新たな視点を提供しています。これにより、ユーザーが意図した情報を適切に認識し、不要な情報に惑わされることなく、より効果的に情報を伝達するデザインが可能となります。

BarnardのICSモデルの適用: 論文では、Barnardの相互作用する認知サブシステム(ICS)モデルが紹介されており、このモデルをコンピュータグラフィックスに適用することで、変化盲目などの知覚現象を理解しやすくなります。ICSモデルは、異なる精神的表現のレベルと認知プロセスを統合する枠組みを提供し、コンピュータグラフィックスの設計やユーザーエクスペリエンスの向上に役立ちます。

異分野間の連携促進: この論文は、異なる分野間の連携を促進することで、コンピュータグラフィックスにおける知覚原理の理解を深めることを目指しています。コグニティブ心理学とコンピュータグラフィックスの統合により、ユーザーの知覚や認知プロセスを考慮したデザインアプローチが可能となり、より効果的な情報伝達とユーザーエクスペリエンスの向上が期待されます。

これらの貢献により、Jon Mayの論文はコンピュータグラフィックスの分野における知覚原理とコグニティブ理論の重要性を強調し、異分野間の連携を通じて新たな洞察をもたらしています。

Q:BarnardのICSモデルとはなんですか?

A:

BarnardのICS(Interacting Cognitive Subsystems)モデルは、認知科学の枠組みの中で複雑な認知プロセスを理解するために開発されたモデルです。このモデルは、知覚、記憶、注意、意味理解などの異なる認知機能を統合し、情報処理の流れを明らかにすることを目的としています。

ICSモデルは、19の「変換プロセス」と9つの「サブシステム」から成り立っており、それぞれが異なるレベルの精神的表現を扱い、それぞれが独自のメモリや「イメージレコード」を持っています。このモデルは、認知プロセスを単純化している一方で、フィードバックを提供するプロセスや、サブシステム間に複数の「経路」が存在することで、複雑な認知行動を可能にしています。

ICSモデルは、情報処理の流れを示す図で視覚知覚と理解を説明しており、視覚サブシステムが感覚的な表現を使用して物体表現や意味的表現を生成し、これらが命題的表現(シーンに関する意味的な事実)を生み出します。さらに、各サブシステムは受け取った表現を自身の「イメージレコード」にコピーし、情報の認識的な意識を生み出すとされています。

ICSモデルは、認知プロセスにおける内部フィードバックやトップダウンの影響を強調し、情報処理を単純なボトムアップのモデルだけでなく、トップダウンの影響も考慮した総合的なアプローチとして位置付けられています。このモデルは、異なる認知機能を統合し、複雑なタスクにおける認知活動を表現するための枠組みとして重要な役割を果たしています。

ICSモデルの導入により、認知心理学者やコンピュータグラフィックスの研究者が、高度な視覚処理や情報処理を含む複雑なタスクに対して、より包括的な理解を深めることが可能となります。このモデルは、異なる専門分野間での知識共有や理論の統合を促進し、認知科学の発展に貢献しています。

Q:コンピュータグラフィックスの問題は、技術の進歩とともにどのように進化してきたのでしょうか?

A:

技術の進歩に伴い、コンピューターグラフィックスの問題は、ディスプレイを単に認識できるようにすることから、無関係な情報に気を取られることなく、ユーザーが見るべきものに気づくようにすることへと発展してきた。当初は、限られた機能しか持たない基本的なモニターで、ユーザーが解釈して操作できるようなディスプレイを作ることに重点が置かれていた。しかし、技術が進歩するにつれて、情景的に照明された物体の写実的なアニメーションをリアルタイムで表示することに重点が置かれるようになり、ユーザーの注意と知覚を導くという新たな課題につながった。

基本的な文字幅のディスプレイから高解像度のLCDスクリーンまで、ディスプレイ技術の急速な発展により、詳細な画像を明瞭かつ正確に表示できるようになった。この進化は、ディスプレイにおける認識の重要性や、ユーザーに意図しない詳細を推測させる可能性のある予測不可能な情報源の潜在的な導入に関する問題を提起している。

要するに、コンピュータグラフィックスの問題は、基本的な認識可能性を達成することから、ユーザーの注意を管理し、注意散漫を最小限に抑え、高度化する視覚ディスプレイの中でユーザーが意図した情報を正確に認識できるようにすることへと変化したのである。

Q:コンピュータグラフィックスの課題に取り組む上で、認知理論はどのような役割を果たすのか?

A:

認知理論は、視覚認識を注意、記憶、感情、推論と統合することにより、コンピュータグラフィックスの課題に取り組む上で重要な役割を果たす。網膜画像からの特徴抽出のボトムアップモデルに基づく伝統的な視覚理論は、現代のコンピュータグラフィックスの複雑性に対処するには不十分である。バーナードの「相互作用する認知サブシステム」のような広範な認知理論は、変化盲や映画編集原理のような現象を共通の枠組みで解釈するための枠組みを提供し、コンピュータグラフィックスへの応用を容易にします。

認知理論は、基本的な視覚処理を超えた要素を考慮し、ユーザーがコンピュータグラフィックスで提示される視覚情報をどのように知覚し解釈するかを理解するのに役立つ。これらの理論は、注意、記憶、感情、推論が、ユーザーがグラフィカル・インターフェースやシーンと相互作用する方法にどのように影響するかを探求する。コンピュータグラフィックスの設計やプレゼンテーションに認知的側面を取り入れることで、開発者はユーザー体験を最適化し、注意散漫を最小限に抑え、ユーザーが関連情報に集中できるようにすることができます。

要約すると、認知理論は、人間の知覚と認知に関する包括的な視点を提供し、人間の注意、記憶、感情の複雑さを考慮しながら、意図された情報を効果的に伝達するコンピュータグラフィックスシステムの設計と実装を導く。

Q:バーナードの「相互作用する認知サブシステム」理論は、コンピューターグラフィックスにおける変化盲のような現象の解釈にどのように役立つのだろうか?

A:

バーナードの「相互作用する認知サブシステム(ICS)」理論は、異なるレベルの心的表現と認知プロセスを統合する枠組みを提供することで、コンピュータグラフィックスにおける変化盲のような現象の解釈に役立つ。ICSモデルは、認知を9つのサブシステムにまたがる19の変換プロセスに分解し、それぞれが異なるレベルの心的表現と記憶を扱う。

視覚刺激の有意な変化を検出するのに苦労する変化盲の文脈では、ICS理論は、異なる認知サブシステムがどのように相互作用して視覚情報を処理し解釈するかについての洞察を提供することができる。注意、記憶、推論がICSの枠組みの中でどのように作用するかを考慮することにより、コンピュータグラフィックスの研究者や実務家は、なぜ視覚シーンの特定の変化が視聴者に気づかれないのかをよりよく理解することができる。

さらに、変化盲や関連する知覚現象の研究にICSモデルを適用することで、研究者は、ユーザーの注意を効果的に誘導し、変化盲のリスクを最小限に抑え、全体的なユーザー体験を向上させるCGインタフェースを設計するための戦略を開発することができる。この学際的アプローチは、認知心理学とコンピュータグラフィックスを橋渡しし、デジタル環境における人間の知覚をより深く理解することを促進する。

Q:この研究の限界と今後の課題はなんですか

A:

この論文の研究内容の限界と今後の課題について、以下の点が挙げられます:

異分野間の連携の困難さ: 論文では、異なる分野間の連携が重要であると述べられていますが、実際には異なる専門分野間でのコミュニケーションや知識の共有は困難な場合があります。異なる専門家が持つ独自の理論や用語体系を統合することは容易ではなく、異分野間の連携を促進するためのより効果的な手法や枠組みが必要です。

理論の実践への展開: 論文では、コグニティブ理論や知覚原理をコンピュータグラフィックスの設計に応用する重要性が強調されていますが、これらの理論を実践的なデザインにどのように具体化するかについての具体的な方法論やガイドラインが不足しています。理論と実践を結びつけるための具体的な手法やツールの開発が求められます。

新たな技術の影響: 論文が執筆された時点から技術の進歩はさらに加速しており、新たな技術やデバイス(例:仮想現実、拡張現実)がコンピュータグラフィックスの分野に影響を与えています。これにより、従来の知覚原理やコグニティブ理論の枠組みが新たな環境下でどのように適用されるかについての研究が必要となっています。

ユーザーエクスペリエンスの最適化: 論文では、ユーザーが意図した情報を適切に認識し、不要な情報に惑わされないデザインの重要性が強調されていますが、ユーザーエクスペリエンスの最適化に向けた具体的な手法や評価基準の確立が課題となっています。ユーザーの認知負荷や情報処理能力を考慮したデザイン手法の開発が求められます。

これらの限界や課題に対処するためには、異分野間の協力強化、理論と実践の統合、新技術への適応、ユーザーエクスペリエンスの向上に焦点を当てた研究が重要となります。