はじめに

「職業柄、人を選ぶシチュエーションがある」とかではないのですが、前々から気になっていた話題の書籍をやっと読んだので、内容を記事にしてみます。

人にはどのようなタイプがいて、それらをどのように見極めるのかであったり、人を見極める際にどのような観点で見るべきなのかなどがまとまった書籍です。

この記事では、構造や概念的なところを多く取り扱おうと思います。

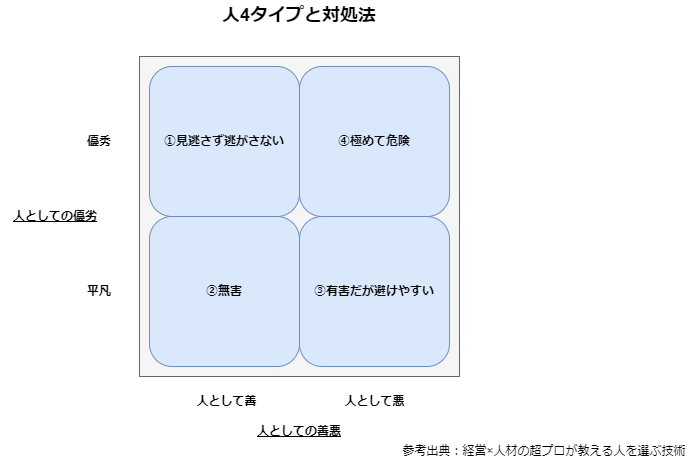

人の4タイプ

人を見る際には2軸あり、それが人としての優秀さと人としての害の有無です。

人としての優秀さは職場での「出来るやつ、出来ないやつ」のことで、

人としての害の有無は「いいやつ、いやな奴」だとざっくり思ってもらえればいいです。

人材集めの際は①「優秀で無害」な人間を選び、④「優秀だけど有害」な人間を避けるということが大事になってきます。

「人として問題があっても、優秀なんだから④のタイプを採用してもいいじゃん!」という考えも一理あります。

実際、会社の上層にはこのタイプの人間が一定数いるとのことですし、結果的に数字を作ってしまう人たちなので…

ただ、このタイプは結果を出すがゆえにその有害さを問題視されにくく、問題に挙げたころには時すでに遅し。その害が組織に蔓延し、取返しのつかないことになります。

超優秀な社員二人分以上が生み出す利益を「優秀だけど有害」な人間は簡単に吹っ飛ばしてしまうという話もあるので、恐ろしいですね…

なぜ優秀で無害な人を見逃してしまうのか

優秀かどうかの判断って意外と難しいっていう話をします。

人の優劣を「分かったつもり」で判断していないでしょうか?

業界や職種、ポジション…何を持って優秀かはケースバイケースですよね。

ただ、我々はある特定の評価軸のみで人の優劣を判断し、その基準は大抵偏っていることが多いです。

今回は一例として学歴差別、ハロー効果、確証バイアスを挙げます。

学歴差別とハロー効果

学歴差別の言葉自体は説明不要かと思います。

「高学歴=優秀」というのは本当にそうでしょうか?社会に出れば分かりますが、意外とそんなことないですよね。

優秀な上司が実は高卒とか有名な実業家が中卒とかよく聞く話です。

次にハロー効果(一部の特徴的な印象に引きずられて、全体を評価してしまう心理現象)です。

学歴差別で言った通り、高卒だからと言ってその人が優秀じゃないと決めつけるのはあまりに短絡的ですよね。

ただ、これは良く起きることであり、更に恐ろしいのが学歴差別+ハロー効果で生じたマイナスイメージにより、他にほんの些細なネガティブな一面が見つかると途端に悪い印象が大きくなり、その人のポジティブな面がかき消されてしまうということです。

それにより、優秀な人が見逃されてしまうことが起きるわけですね。

確証バイアス

たとえば、営業系カルチャーが濃い会社で働く、熱血漢のマネージャーがいるとしましょう。無意識のうちに、積極的で情熱的な発言を部下に求めてしまい、控えめな人物の優秀さを見落とし、活かそうとしない。

無意識のうちに自分の意見や仮説を支持するような情報を優先的に探すことが確証バイアスです。

欲しい車を購入するときにメリットばかりを意識して、買った後に燃費の悪さなんかに後悔するとかありますよね。(僕は経験ありますw)

これが組織で起きると人は自分とタイプの違う優秀な人を、平凡組に追いやってしまって優秀なのにタイプが違うだけで淘汰されてしまいます。

人を4階層で捉える

では、人を見るときにどのように判断すれば、よいのでしょうか。

書籍では人は4つの階層に分かれていて、1F~B3F(地上から地下)へと続きます。

地上に近いほど、他の人から見たときに分かりやすく、そして変わりやすいです。

逆に地下へ行けば行くほど、他の人から見たときに分かりにくく、そして変わりにくいです。

変わりにくい部分はその人の根幹となる要素なので、面接などで人を選ぶ際にはそちらを重視することが大事です。

経験・知識・スキル

特に説明はいらないかもですね。履歴書のスキルや経験に書かれているようなものがここにあたります。

多くの面接はここのヒアリングだけで完結してしまって、入社後に「あれ…なんか思ったんと違う」となるパターンがあります。

それは経験や知識、スキルは後天的に獲得できるもので、表面的なものに過ぎないんです。

その人物の根幹となる部分(行動原理だったり、精神性)はB2FやB3Fの部分ですから、そこまで見て判断しないといけないわけです。

コンピテンシー

書籍では、コンピテンシーはどんなシチュエーションで、どんなアクションを取りがちかという固有の行動パターンのこととして扱われています。

例えば、難易度の高い目標に対して「やる気をなくす」、「なんとか達成しようと努力はする」、「達成は当たり前で更に高い目標を目指す」など人によって行動パターンはそれぞれですよね。

コンピテンシーは経験やスキルほどではありませんが、比較的後天的な要素であり、学習や経験則を基に形成されていくものです。

リーダーやマネージャーに求められる代表的なコンピテンシーは「変革志向」「成果志向」「戦略志向」と言われているので、一般的なビジネスシーンではこれらの評価が高いかどうかを重視するとよいかもしれません。

ポテンシャル

経験や知識、コンピテンシーは後天的なものであり、言わばコップに注がれた水です。

それを入れるコップ(器)がポテンシャルです。

経験やスキル、コンピテンシーはポテンシャルによってその入る量が異なってきます。

そして、これからあとどれだけ水を加えられるかもポテンシャルによって左右されます。

人の器の大きさ、伸びしろは「好奇心」「洞察力」「共鳴力」「胆力」の4つのポテンシャル因子を評価することによって測ることができます。

あなたの周りには化け物みたいな成長速度の人や底知れぬ伸びしろがある人っていないですか?

そういう人のポテンシャルを評価してみるとポテンシャル因子の4つが全てフルスコアだったりします。

- 好奇心:新しい経験、知識、率直なフィードバックを求めるエネルギーの強さ、学習と変化への開放感

- 洞察力:新しい可能性を示唆する情報を収集し、理解するエネルギーの強さ

- 共鳴力:感情と論理を使って、自身の想いや説得力のあるビジョンを伝え、人と繋がろうとするエネルギーの強さ

- 胆力:大きな挑戦がある課題を好む、逆境から素早く立ち直る力を持つ

ソース・オブ・エナジー

精神性の部分のことです。

これは使命感(ミッション) と 劣等感(コンプレックス) で構成されています。

「妹が不治の病にかかったから自分が医者になって治すんだ!」っていうのが、使命感ですね。

劣等感はマイナスなイメージを持たれがちですが、使命感と同じかそれ以上に原動力となるものなので、これも大事です。

使命感

愛/共同体意識/臨死/ルーツ/守護/圧倒的頭脳

劣等感

貧乏/国籍/外見/異性/父母/兄弟姉妹/学歴/運動音痴/いじめ・DV

優秀だけど有害な人を選ばないために

構造は分かったけど、有害(EVIL)な人ってどうやって見分けるの?って話です。

EVILの分類

まず、EVILの分類として「マウント型」と「ナルシスト型」の2つに分けられる。

マウント型は威圧的に相手をコントロールしようとする典型的なパワハラ上司像がそれです。

ナルシスト型は自意識過剰、自分の欲求の為に周りを巻き込み、げんなりさせるタイプです。

厄介なのが、ナルシスト型は常時その状態なので、分かりやすいんですが、マウント型はある時にいきなり豹変し誕生するので、見分けるのが大変だったりします。

EVILなのかはサイコパス度で分かる

EVILの元になるのは「サイコパス気質」です。

一般的にサイコパスと聞くと異常犯罪者(レクター博士とか)を想像するかもしれませんが、あれは「反社会性サイコパス」というもので、職場に潜んでいるEVILの多くは社会適合性のあるサイコパスなので、「向社会性サイコパス」というものです。

話を戻しますが、サイコパスなのかどうかは0/100の問題ではなく、サイコパス成分の濃度によるものです。誰しもがサイコパス要素は持ち合わせているので、それが濃ければ濃いほど危険信号ということになる。

サイコパス診断はネットでたくさん転がっているので、試しにやってみると面白いです。

サイコパスの見分け方

では、本題の見分け方です。サイコパスの兆候はどうやってキャッチするのか。

それはまばたきと傲慢さがポイントです。

まばたき

とある文献によるとサイコパス度が高い人はまばたきが極端に少ないそうです。

爬虫類的な人が周りに居れば注意が必要。

傲慢さ

傲慢さもサイコパス、EVILの判断として有効です。

相手が傲慢かどうかの判断の例としては「利害関係が弱い相手、格下の相手にどのような態度をとるか」でわかります。

面接であれば、受付対応した人にどんな態度をとるのか、会食の時なら、店員さんにどんな態度をとるのかで判断できます。傲慢な人は飲食店の店員さんに粗雑な態度をとりがちです。

さいごに

人の4階層を構造として理解することで、人を選ぶ際に何を聞けばいいのか、どこを注視すべきなのかがはっきりしてきますね。

浅く、変わりやすい部分ももちろん採用時には必要ですが、長い付き合いになる相手であれば、その人の善悪を判断するためにも、ポテンシャルやソース・オブ・エナジーの部分も深く掘り下げて評価することがとても大事です。