具体的な料金については変動があるため、記載しません。

利用の際はAWSの各サービスのサイトを確認しましょう。

1.基礎##

実際の必要なリソースの量、使っているリソースの量に応じて料金を支払うということになります。

- 従量課金制

- 予約による値引き

- 使うほど値引き

- AWS拡大に応じて値下げ(スケールメリット)

2.AWS無料利用枠##

一部のサービスは1年間、無料で利用できます。

詳細は↓のサイトを見て見ましょう、そして、とりあえず利用して見ましょう。

AWS無料利用枠

3.追加料金なし##

一部のサービスでは料金は発生しません。

例えば、Amazon VPC。

ただし、Amazon VPCにつくられたAmazon EC2などはもちろん料金は発生します。

他にはこんなサービスもあります。

・AWS Elastic Beanstalk

・AWS CloudFormation

・AWS IAM

・Auto Scalling

・AWS OpsWorks

4.支払いの対象となるもの、ならないものの基本的な考え方##

-

支払いの対象となるもの

-

コンピューティング

-

ストレージ

-

送信データ転送 → AWS Data Transfer Out という明細で記載されます。

-

支払いの対象とならないもの

-

受信データ転送

-

同一リージョン間でのサービス間のデータ転送

5.AWS間のデータ転送##

- インバウンドデータ転送は、すべてのリージョンにおけるすべてのアマゾンウェブサービス全体で無料です。

- 同じリージョン内のアマゾンウェブサービス間でのアウトバウンドデータ転送に料金はかかりません。

6.見積もり##

提供しているツールは3つ。

7.請求ダッシュボード##

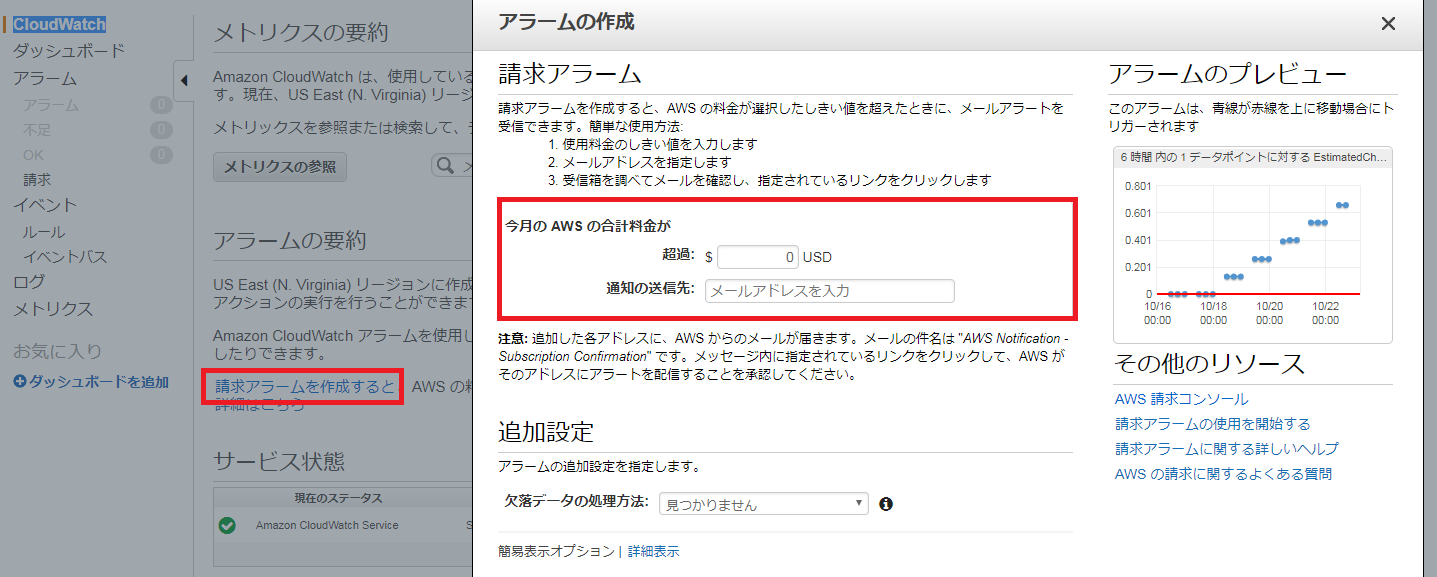

AWSアカウントを作成したら、「請求ダッシュボード」を登録することを忘れずに!

CloudWatch の画面が開くので、「請求アラームを作成すると」をクリックし、請求アラームに必要な条件を入力して設定してください。

8.料金の調べ方##

-

pricing で検索しサービスごとに調べる。

-

Amazon Web Services Simple Monthly Calculator を利用する。

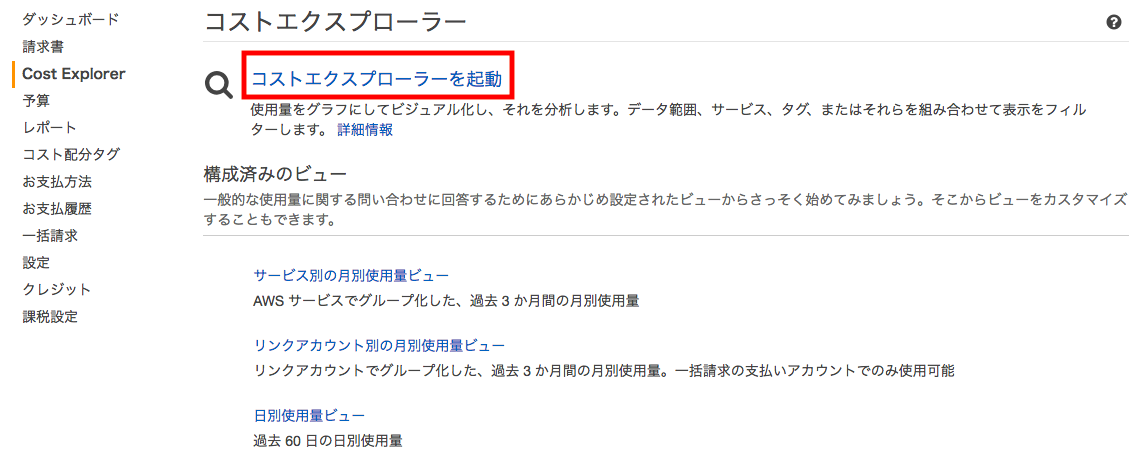

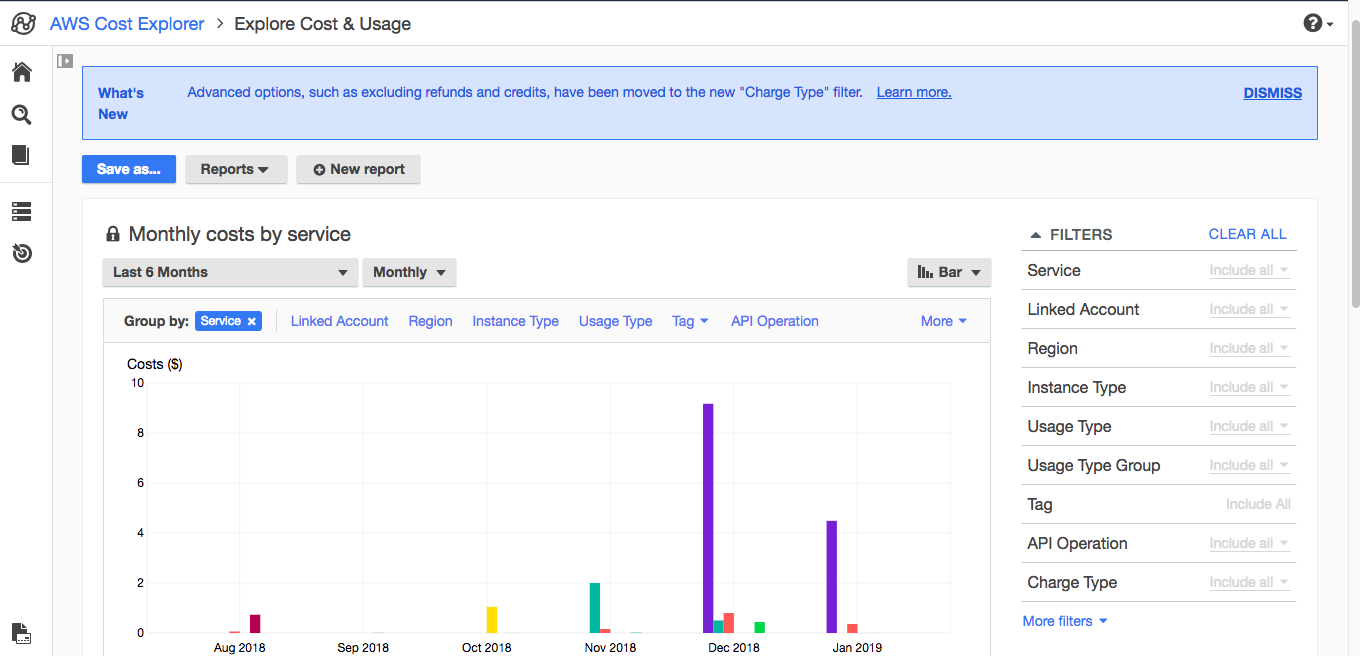

9.AWS Cost Explorer##

経済的変化を可視化できるツールです。