訳注:https://github.com/Safecast/bGeigieNanoKit/wiki/NANO-MANUAL の日本語訳です。CC BY-SA 3.0 のはず。ところどころおかしなところがありますが、もともとの文章が冊子になっていたものからの抜粋だからのようです。

訳注:翻訳元ページが https://github.com/Safecast/bGeigieNanoKit/wiki/Assembly-Manual に移動されています。2017-06-21

bGeigie Nano キット組立 - 手引き

bGeigie Nano キット組立説明書 v6a (2014-5-9更新)

まずはbGeigie Nano を初めて使うかたには、おめでとう!そして Safecast コミュニティへようこそ!GPSロギングと記録媒体付のこのような高性能なガイガーカウンターをお届けできることを嬉しく思います。この機器は、Safecastのボランティアの手によって開発と実地テストをされてきたものです。

価格を抑えたり DIY 学習できるように、ということで「キット」提供を行っています。電子工作の技術や習熟度にもよりますが、通常 3-4 時間で組み立て可能です。全くの初心者であれば 8 時間ほどかかるかもしれません。この組立マニュアルは初心者でもわかるように、説明を丁寧に行い、図で明示的に示すように努めています。十分分かりやすく心がけたつもりですが、まだ分かりにくく感じることもあるかもしれません。また手慣れた方であれば、組み立て手順を変更していただいても構いません。

Nano のサポートについては、次のものがあります:まとめページ (catch-all landing page) 。コミュニティ運営の nano wiki ページ。Safecast ウェブサイトからのリンクhttp://blog.safecast.org/。Safecast Decvices and Support group。あるいは info@safecast.org にコンタクトを取ってください。

始める前に

LND_7317 パンケーキ型センサーは、見た目が頑丈そうですが、実はたいへん壊れやすいものです。雲母薄膜で片側が覆われていて、その中は真空です。雲母は破れやすく、管が使い物にならなくなります。これが唯一の最も高価な部品なので、ゴミにすると悲しさ満点です。最後の最後に取り付ける段階になるまで(ステップ4)、このパーツは箱の中にしまっておくことをお勧めします。どの作業においても、始める前に道具を揃え、作業場所を作り、マニュアルを読んで、集中を妨げるものを止めておきましょう。組立作業は難しくはありませんが、注意を払わなければならないところも若干あります。心を落ち着けて、楽しんで組み立てしましょう。

警告

ハンダごては 摂氏200-350度(華氏400-650度)程度になっているはずです。老婆心ながら、ハンダから出る煙は健康には良くないので、換気を良くしてください。リード線を切る際には安全メガネを着用してください。針のようなものが飛んできて、あなたの目や猫の目に当たるかもしれません。Li-Poバッテリは破損しないでください。キットは優しく扱ってください。いくつかのパーツは壊れやすく、例えば誤ってバッテリについているリード線をちぎってしまうこともあります。

道具

- ハンダごて(ガンタイプでも可)

- ハンダ 60/40

- ねじ回し(フィリップスプラスミニドライバー)

- ラジオペンチ

- ニッパー(リード線切断のため)

- 両面テープ

ステップ00: パーツを並べて確認する

![]

(https://raw.github.com/Safecast/bGeigieNanoKit/master/nano%20manual%20named%20pics/assembly.jpg)

パーツはいくつかの小袋に分けて梱包されています。パーツ一覧表と見比べて、部品IDと個数が正しいことを確認してください。このマニュアルの配置図3枚や、関連する写真、キット内容物wikiページとも照合してください。パーツが不足していたり破損していた場合は、キット注文書(マニュアルの最後にあります)とサポートアドレス(マニュアルの最初)を見てください。

極性に注意

極性とは何でしょうか?どうして気にする必要があるのでしょうか?電気がどちら向きに流れても動作する電子部品もありますが、一方向に流れた時にのみ動作するように出来ている電子部品も何種類かあります。極性を間違えて取り付けてしまった場合、通常は単に動作不良になるだけですが、場合によっては部品が焼けてしまうこともあります。ですから正しい向きに取り付けるよう注意してください!

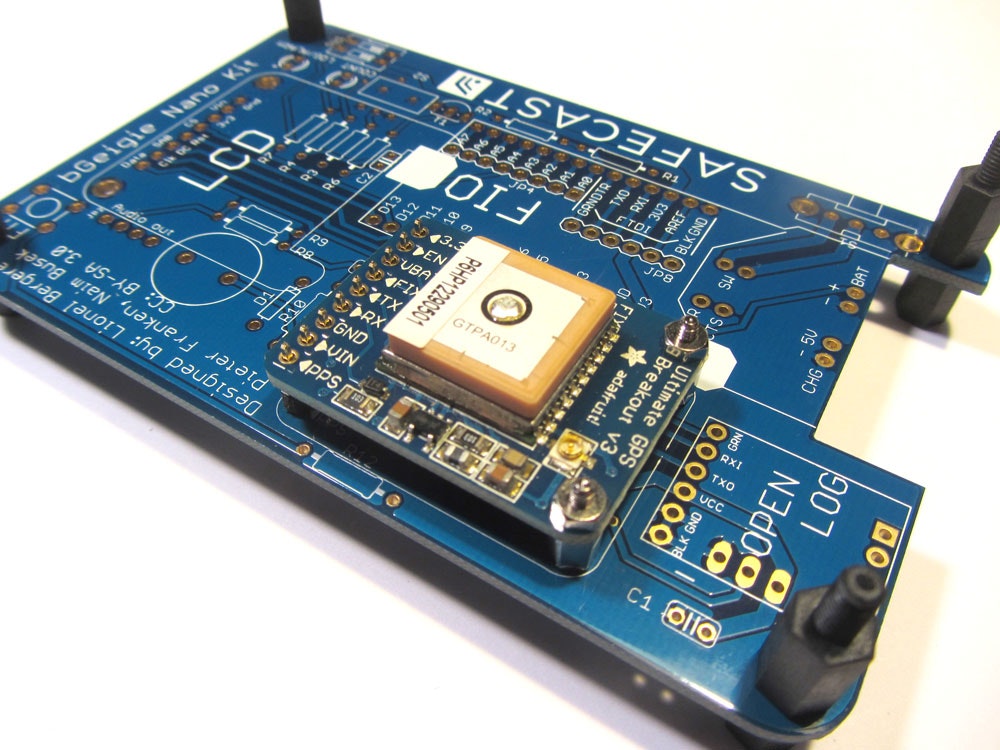

ステップ01: メインボード(PCB)

![]

(https://raw.github.com/Safecast/bGeigieNanoKit/master/nano%20manual%20named%20pics/overviewpics/bGeigie Nano manual v5.3big_Page_03_Image_0002.jpg)

ほとんどのパーツはメインボード(PCB:プリント基板)に取り付けるので、ここから始めるのがよいでしょう。これまでの経験上、作業効率が良い手順で記載してあります。もちろんいくつかの手順を入れ替えても構いません。ステップ01-1と01-2にある大きいパーツ、小さいパーツ、背面パーツの3枚の配置図をみれば、おおよそわかると思います(この3枚はプリントアウトしておくと便利です)。

背の高いものよりも先に、ボードに接する部品から始めるようにしてありますが、組み立て順は好みの問題もあります。同じように、部品を配置して一気にハンダ付けしてしまう人もいれば、ひとつずつハンダ付けしていく人もいます。

汚れや脂があるとハンダ付けが弱くなるので、イソプロピルアルコールを含めた脱脂綿で基板の両面を拭いておくとよいでしょう。基板の表面を指で触らないように、常に基板のエッジを持つようにしましょう。

作業しやすいように、メインボード4隅の穴にプラスチックの足を付けておきましょう。どの角も 10mm のゲタを基板上面から入れて、対応する 8mm のゲタをねじ込んで裏からとめます。(関連する写真:完成品のパネルの4隅のゲタ足を見てください)

ステップ01-1: 小さい部品

![]

(https://raw.github.com/Safecast/bGeigieNanoKit/master/nano%20manual%20named%20pics/v1.0r2_page1.jpg)

全てメインボードに取り付けます。配置してハンダ付けし、リードを切り落とします。「小さい部品の取り付けガイド」を参照してください!ハンダ付けする前に部品の足をちょっとだけ外向きに曲げておくと、プリント基板をひっくり返しても部品が落下せずに済みます。

- 抵抗(R1-10, R12):キットには 6 種類の 11 抵抗があって、小さい部品の取り付けガイドに一覧が載っています。(R11 はありません)抵抗には極性はありませんので、どちら向きに刺しても構いません。(赤色の縞がある 4.7k とオレンジ色の縞がある 47k を間違えないように、特に注意してください。)ガイドの一覧にある通りのカラーコードによくよく注意してください。(ハンダ付けするまえに配置図を再確認してください。ハンダ付けする部品は取り外しよりも取り付けのほうがずっと簡単です。)自信が無いときは、テスターで測定しましょう。(マルチメータは電子工作のツールの中では安価な部類です。電圧計の基本機能は wiki, youtube をちょっと見たり教えて貰えばすぐに習得できるものです。チュートリアルは例えば http://en.wikipedia.org/wiki/Multimeter#External_links. から探してください。)もしさらに不安であれば、聞いてみてください。

- ダイオード(D1):極性に注意してください(「極性に注意」を参照)。オレンジ色のガラス部品に黒い線が付いているほうが、基盤の部品アウトラインに白い線が付いているほうです。

- コンデンサ(C1-C3):写真ではあおいろのものですが、キットでは青くないかもしれません。2本リードがあります。極性はありませんので、どちら向きでも構いません。足を広げすぎてちぎれないようにしましょう。ボードから少し離して取り付けても構いません。

- LED("COUNT", "LOG/ALARM"):青と赤が一つずつ。(写真では青色LEDの「ケース」あるいは「パッケージ」が青色で、赤色は透明です。キットではどちらも透明ですが、マーカーペンで色が付けてあります。3Vのバッテリで通電して色を確認しても良いでしょう。)LEDは極性があり、正しい向きに取り付けなければなりません。リード線の片側は、もう片側よりも長いです。長いほうのリードが正(+)です。基盤の「+」と書かれている側に通してください。また注意深く見ると分かるのですが、プラスチックケース側(訳注:足の根本) が平らになっているほうが、負「-」側です。LEDをハンダ付けする際は、加熱しすぎないように注意しましょう!極性を間違えるのが、一番よくある間違いです。

- 青色LEDは「COUNT」

- 赤色LEDは「LOG/ALARM」

- トランジスタ(T1):リードが3本あり、少し足を広げて取り付けます。基板に書いてある形に合わせて、平らな面が図の通りになるように取り付けます。

- スイッチ(スイッチは4つあります。トップパネル、基板や部品そのものに名前がついているものもあります。Nano が組みあがったら、箱を開けて電源オフの状態でラベルは読みやすくなります。)

- Dual DIP スイッチ(SW1)は「SW1」に取り付けます。4 ピンあります。「ON」側を基板の上側に、「SW1」側を下側に向けて取り付けます。正しい向きに取り付けないと動作しません。機能:警告表示のオンオフで、#1がスピーカが「クリック」音を出して青色LED「COUNT」が点滅するで、#2が赤色LED「LOG/ALARM」です。

- トグルスイッチ:「T1」と青色「COUNT」LEDの間にある四角にはまります。リードが3本あって、マウント支持棒が2本あります。それらすべてハンダ付けしてください。機能:bGeigieとxGeigieモードの切り替え。ラベルは透明トップパネルに印字されている"bq/m^2 uS/h"と"log cpm"。(モードの役割についてはSpecifications wikiページに記載されています。Operation Manualを参照してください)

- シフトスイッチ(S1):「S1」に取り付けます。3本リードがあり、所定の位置にハンダ付けします。アルミケースにも足が二本ありますので、切り取ってください。中心の3つの穴に3本取り付け、外側の二つは使いません。(アルミケースのピンを取り付けても構いませんが、真ん中の3本だけで十分です。)機能:電源オン1オフ0

- プッシュボタン:「Fn」に取り付けます。(初期型のキットではリードが2本でした。今は2本リードか4本の短い足になっています。色は調達の都合で変更されることもあります。)機能はユーザが設定できて、オプションですが、現在のところ実装されていません。コードをカスタマイズして機能を割り当てても構いません。注:2本足のスイッチは斜めに取り付けたほうがクリアランスを確保できて便利です。4本足のスイッチは垂直に取り付けても収まりが良いです(スイッチがこちら向き)。

- 音声:二つありますが、今は一つしか取り付けません。

- ピエゾブザー:(今この段階での取り付け)メインボード左上の大きな円に取り付けます。2本リードがあります。どちら向きに取り付けても構いません。

- 音声ジャック:(後ほどオプションで取り付け。非同梱になった。)iPhone等の外部デバイスにクリックデータを送るために使われています。もし付属していれば、次の「ステップ01-2 ヘッダとブレークアウト」まで待ちましょう。パーツは Sparkfun #11570「TRRS 3.5mm ジャックブレークアウト」で注文できるものです。

ここまで来ると基板は次のようになっているはずです。

![]

(https://raw.github.com/Safecast/bGeigieNanoKit/master/nano%20manual%20named%20pics/overviewpics/bGeigie Nano manual v5.3big_Page_07_Image_0001.jpg)

ステップ01-2: ヘッダとブレークアウト

![]

(https://raw.github.com/Safecast/bGeigieNanoKit/master/nano%20manual%20named%20pics/wiki_small_components_3.jpg)

![]

(https://raw.github.com/Safecast/bGeigieNanoKit/master/nano%20manual%20named%20pics/wiki_small_components_4.jpg)

ブレークアウトは「ドータボード」や「シールド」と呼ばれることもあります。ここには OLED ディスプレイ、Arduino Fio、GPS モジュールと OpenLog メモリユニットが含まれます。それぞれ小袋に入っているはずです。「ヘッダ」は黒い長い部品で、ピンや足がついています。いろいろな長さや種類があり、適切な大きさに切断しないといけないものもあります(ワイヤーカッターが便利です)。ヘッダは、基板にブレークアウトを取り付けるために使います。ブレークアウトに必要なヘッダは全てキットに同梱されています。GPSモジュール用の9ピンオスヘッダはGPSモジュールの袋に入っていて、OLED用の8ピンオスヘッダも同様に袋に入っているはずです。(オーディオ出力コネクタを取り付ける場合は、それ用のヘッダもあるはずです。)取り付け方法の詳細は、この後に記述しています。ほとんどのヘッダはメインボードの表面に取り付けますが、一つ二つは後述の通り背面に取り付けます。(後述の)配置ガイドを参照してください。

ヘッダを必要な長さに切断する際は注意してください。「大きな部品の取り付けガイド」や、このマニュアルにある関連する写真を参照してください。前述のとおり、ワイヤーカッターで切断するのが簡単ですが、ナイフで切込みをぐるりと入れて折ることもできます。最初に全部長さを整えてしまう人もいれば、都度切り取る人もいます。

キット同梱の長いヘッダは、次のように切ります:

- 40ピン(足)、ストレート、オスヘッダ1本:これを4つに分割して、Arduino Fio(14ピンと8ピン)、OpenLogメモリユニット(6ピン)、GPS(9ピン)のマウント用に使います。最後の GPS 用のものは、GPS モジュールの袋に9 ピンが既に同梱されているかもしれません。

- 20ピン、オスヘッダ1本:2ピン4本を切り出します。これらもArduino FIO用です。(オプション:音声出力ジャックの取り付けに4ピン1本を切り出します。これはメインボードの裏側に取り付けます。)

- 10ピン、アングル、オスヘッダ一本:6ピン1本切り出します。これはArduino FIOで、ファームウェアを読み込んだりする外部接続ケーブルの接続端子用です。残りから3ピン1本切り出して、ボード背面に取り付けて「トリプルコネクタ」に使います。

- 8ピンオスヘッダ1本:OLEDの袋に1本入っているはずで、他の部品と一緒に入っているはずです。このまま OLED の取り付けに使います。

- 8ピンメスヘッダ1本:OLEDディスプレイの取り付けに使います。(正しい長さになっているので、切る必要はありません。)

- 3ピンメスヘッダ1本:iRoverケーブルをトリプルコネクタに接続する際に、そのまま使います(ステップ2参照)。

オスヘッダの足は、一方は長くて、もう片方は短いです。ほとんどの場合どちら向きでも構わないのですが、お勧めは、短いほうをメインボードの穴に差し込む方向で、長い方向を外側のブレークアウト側になる方向にハンダ付けします。関連する写真や部品の図表を見て、また実際にハンダ付けせずにピンを差し込んで収まり具合を確認してみてください。ブレークアウトのボードを使ってヘッダの位置合わせをすることができます。また、ピンの両端だけをまずハンダ付けして、真っ直ぐになっていることを確認してから、残りの(真ん中の)ピンをハンダ付けすると良いでしょう。

注意:メインボード側を先にハンダ付けして次にブレークアウト側をハンダ付けしても、ブレークアウト側に先に取り付けてからメインボード側をやっても構いません。ただ、メインボード側から取り付けたほうが簡単のようですので、この説明書ではその順で記載しています。取り付け順は重要ではありませんが、ブレークアウトの高さや配置を考えると、この手順がいいでしょう。

背面

ほとんどのヘッダやブレークアウトはメインボード前面に取り付けされますが、一つは必ず裏面に取り付けなければなりません(音声出力ジャックがあればそれも)。いろんな意味で、これらを先にすると簡単です。信じて…

iRover コネクタ。またの名を「トリプルコネクタ」(iRover センサコントローラ兼高電圧供給ボードからの 3 線リードは、このコネクタでメインボードに繋がります。)

- ボードの下側の「JP1」と書かれた位置に、3ピンアングルヘッダをハンダ付けします。3ピンコネクタをボードの裏側、「JP1」と書かれた位置から差し込み、ボードの表面からハンダ付けします。この iRover コネクタは OpenLog を取り付けるよりも前に取り付けしなければなりません。OpenLog はメインボードのちょうど反対側の面に取り付けます!

オプション:音声出力ジャック(iPhoneなどのデバイスと音声ケーブルでつなぎます)

![]

(https://raw.github.com/Safecast/bGeigieNanoKit/master/nano%20manual%20named%20pics/overviewpics/bGeigie Nano manual v5.3big_Page_10_Image_0002.jpg)

- 4ピンオスヘッダを「audio out」と書かれた位置にハンダ付けします。背面から差し込み、表面から短い足をハンダ付けします。

- 音声ジャックの黒い箱に両面テープを貼って、ボードの所定の位置に固定されるようにします。写真と同じ向きに取り付けるように気を付けてください!

- オーディオジャック側にも4ピンヘッダをハンダ付けします。

- 音声コネクタは、反対面にある OLED ブレークアウトのピンと干渉して押し上げてしまうかもしれません。ピンを切って短くするか、平らにしてしまうとベストです。

ステップ01-2: ヘッダとブレークアウト(続き)

前面

Arduino Fio:Arduino Fio は Atmel AVR ATmega328P マイクロコンピュータを使ったマイコンボードです。プログラマブルな Nano の頭脳です。(Fio は Arduino ボードのこの型の名前です。FIO は Funnel Input/Output を意味しています。背景についてはarduino ccウェブサイトのFio ホームページや、SparkfunのページとwikipediaにあるArduino一覧表 を参照してください。)

注:小さなボタンが底辺についていますが、ハンダ付けする前にオフにしておいてください!

(Location of the Fio on PCB)

-

CHG, BATT, SW, DTR-CTS の 4 組の穴があります。それぞれに2ピンオスヘッダを使います。Fio をハンダ付けする前に取り付けてください!(この取り付け忘れは、よくある失敗です。)

-

14ピン・オス・ヘッダはメインボードに書いてあるFioの絵の左側一列に取り付けます。

-

8ピン・オス・ヘッダはFioの絵の右上に取り付けます。Fio 自体を使って位置決めするとよいでしょう。ピンの両端を先にハンダ付けすると、上手に取り付けられます。

-

6ピン・アングル・オス・ヘッダはFio自体に取り付けます。GNDBLKからDTR GRN の最後の穴の列に取り付けます。表面から差し込み、裏からハンダ付けします(写真を参照)。これは Fio をコンピュータからプログラミングするのに使います。

-

ここまで来ると、Fio の上側とヘッダピンをハンダ付けしても構いません。あるいは、ブレークアウト全てを取り付けてからやっても構いません。

Fio にアングル・オス・ヘッダを取り付ける正しい位置 -- 表から差し込みます!

ステップ01-2: ヘッダとブレークアウト(続き):表側

GPS:(Global Positioning System受信機、計測がどこで行われたを得ます)

- 9ピン・オス・ヘッダ(GPSの袋に入っています)は、メインボードの「GPS」の穴です。

- GPS ボードを 5mm のステンレス足(長い六角ナット)とナット二つでねじ止めして取り付けておくと、ハンダ付けする際の位置決めが上手くいくでしょう。

- 足を付けたまま、9ピンをGPS ブレークアウト上面にハンダ付けします。

- 注:GPS ユニットは金属製のバッテリクリップが付属しています。これは不要で、実際ついていると問題を起こすので、付けないでください。

Open Log:(これが micro-SD カードへのデータ書き込みを行います)

- 6 ピン・オス・ヘッダをメインボードの「OPEN LOG」の穴に取り付けます。長い足が OpenLog ブレークアウト側に向くようにします。OpenLog はフォームテープをはさんで基板に乗せるようにします。

- フォームテープは OpenLog の下に、メイン基板に貼ります。OpenLog の保護と、SD カードがメインボードとロガーの間の隙間に入り込まないようにします。そして最も重要なのは、メインボードの下にある3ピン・アングル・コネクタのピンが OpenLog の金属面に触れてショートしないためです!

- OpenLog の保護ができたら、OpenLog の上側から 6 ピンをハンダ付けします(残りの4つの穴は使いません)。(マイクロSDカードはマイクロSDカードスロットに金の端子を上に向けて挿入します。カチッとはまるまで優しく押し込みます。

露出しているピンを覆ってOpenLogを保護するには、フォームテープは2, 3枚重ねないといけないかもしれません。

OLED ディスプレイ:(Organic Light Emitting Diode ディスプレイ)やりかたはいろいろありますが、この方法一番いいでしょう:

- メインボード上側の「LCD」の穴に 8 ピン・メス・ヘッダをハンダ付けしてください(一番左は DATA と刻印されています)。

- 8ピン・オス・ヘッダ(OLEDに同梱)の長い側をメスヘッダに差し込み、OLED ボードを 10mm のステンレス足2本、ねじ、ナットを使ってメインボードに固定します。先に足をナットを入れて(訳注:ゲタにする)、その上にOLEDを乗せると、ちょうどよい高さになります。その上にさらにナットを止めることになるのですが、OLEDの上側にはねじの溝があまり沢山は残っていないので、注意して取り付けてください。

- 8ピン・オス・ヘッダを OLED ボードに上からハンダ付けします。ディスプレイは取り外し可能な部品になります。

完成したメインボード(下が見えるようにOLEDディスプレイは外してあります)(訳注:OLEDはついています)

ここでテスト電源投入しても良いでしょう。「テスト動作と自己診断」を参照してください。

ステップ02: iROVER

(iROVERはコントローラボードで、パンケーキセンサに高電圧電源を供給します。)

トリプルコネクタ

(iROVERからの3本のワイヤーをメインボードに繋ぎます。)

- 3 線を 8cm 程に切り、両端 5mm 程度被覆を取ります。端にハンダを流し込んでメッキしておくと後の作業が楽になります。このステップは、万能ハンド("third hand")があると便利です。

- iRover の金端子に 3 本ともそれぞれハンダ付けします。ワイヤーの色は写真とは異なるかもしれません:重要なのは、どれが正で、どれが負か、どれが真ん中かをたどれるようにしておくことです。写真のように取り付けてください。ワイヤーの端を U 字に曲げておいて、端子に引っ掛けると作業しやすいでしょう。

- 3 ピン・メス・ヘッダを切り出します(この時点で 6 ピン・メス・ヘッダ残りがあるはずです)。3 本ワイヤーの反対側をこちらのヘッダピンにハンダ付けします。iRover 取り付け側と色が合致するようにしてください。

- 3 ピン・メス・ヘッダは、メインボード裏のトリプルコネクタ(「JP1」ラベル)にワイヤを接続するためのソケットとなります。繋いだら、ワイヤの色の向きが正しいことを確認してください。取り外し可能になっているので、今繋いでも構いませんし、次のステップで繋いでも構いません。

ステップ02: iROVER(続き)

電池とiRoverは真ん中のアクリルプレートに取り付けます(パンケーキセンサーの外形がケガキされている板です)。どの順番でもできますが、iRover のマウントから始めましょう。

- 真ん中のプレートから紙を剥がして、写真の向きに置きます。プレートの下側の小さな穴に 5mm ステンレス足を取り付けます(コーナーではありません!)。ステンレスのねじでプレートの裏側から止めます。

- iRover ボードを足の上に乗せて、ナット二つで止めます。iRover はラベルが付いている側を上にして、黒いコネクタのついた赤い太いワイヤが左側にくるようにします。

- (訳注:ややこしいですが、上の記述はいったん忘れてください。)ステンレス足のねじをプレートの穴に差し込んで、プレート裏からナットで固定するのがベストです。そうすれば、iRover 自体は、ドライバーで取り付けることができるようになります(注:写真は異なるものになっていますが、後で差し替えます)。

- ここまできたら、フロントパネルを取り付けられるようになります(SAFECASTロゴがついていて、メインボードの前面に来ます)。プラスチックねじを使って黒いプラスチック足で4隅を固定してください。ペンチを使って足を締めておいてください。

ステップ03: 電池

![]

(https://raw.github.com/Safecast/bGeigieNanoKit/master/nano%20manual%20named%20pics/battery-compo01.jpg)

現在出荷されているキットは1200mAhのAの電池です。昔のキットは2000mAhのBの電池を使っていました。

電池はリチウムポリマー電池(Li-Po, Li-Poly)です。古いキット(「B」と書いてあるほう)は2000mAh版で、新しいキット(「A」と書いてあるほう)は 1200mAh です。注意:電池はマイラー薄膜で覆われています。破れると大変危険です。注意深く扱ってください!電池についている赤と黒の電線は、抜け落ちないように絶縁テープで固定されています。(DIYで電線を電池にくっつけ直すことはできると言う人もいますが、その話を鵜呑みにするよりもまずデータシートhttps://www.sparkfun.com/products/8483を参照して、注意書きや潜在的な危険を確認してください。)新しい電池は、まず充電してください。バッテリ残量は起動画面の右下に表示されています。(またプリント基板には電源を入れなくても充電が確認できる白い「反射」パッドがあります。)

2000mAhバッテリであれば 300 回充電しても連続 40 時間稼働できます。充電は Fio 底の miniUSB ポートとコンピュータの USB ポートまたはminiUSB充電器(https://www.sparkfun.com/products/10401)とをケーブルで繋いで充電します。

絶対に Nano の電源を入れているときに充電しないでください。充電回路が壊れてしまわないように、充電前に Nano の電源スイッチをオフにしなければなりません。(Nano の電源を OFF にしないまま、miniUSB ケーブルを通電しているUSBポートにつないではいけません)壊れた電池を交換する際は、同じ定格のものと交換してください。大きな電池をつなぐと、Nano の充電回路がオーバーヒートします。

次のステップは少しややこしいので、フォームテープでバッテリを実際に固定する前に、一度試してください。

- 組立途中の Nano の表を下に向けてください。つまりメインボードの裏側が上を向きます。図にある向きに置いて、トリプルコネクタが底に来るようにします。プラスチックの薄いシートを適切なサイズに切って、メインボードの上に乗せ、誤って電池を突き破らないようにします。

- 写真のように、電池にフォームテープを何本か貼ります。バッテリに片面を貼り付けますが、反対側はまだ剥がさないでください!電線が左に来るように、電池をメインボードに乗せます。

- 黒いプラスチック足を位置決めに使って、真ん中のボードが上手く収まるか確かめます。iRover は上を向いています。電池の位置に注目してください。

- 電池の位置が正しいことを確認したら、真ん中のプレートを外し、フォームテープの紙を剥がして、再び真ん中のプレートをゆっくりはめて、電池とくっつける位置に持っていきます。プラスチック保護シートは電池と回路基板の間に挟まっていることを確認してください。プレートをそっと押して、テープをくっつけます。プレートと電池をテープでくっつけたまま、回路基板から外して、テープがしっかりくっつくように押し合わせます。

- トリプルコネクタに取り付ける電線は、真ん中のプレートの切込みの間を通します。電線をまとめてねじっておくと、入れやすいでしょう。3ピン・メス・ヘッダ・ソケットをメインボードのトリプルコネクタに接続します。接続の向きは「トリプルコネクタ」で記載されている通りで、赤が正、黒が負、緑が真ん中になるようにしてください。

- 電池のケーブルを下向きにたらしておき、Fio のバッテリポートに接続しやすいようにしておきます。ただしまだ電池を接続しないでください!(Nanoの電源スイッチは下向き、オフです。)

- 残りの黒い足を真ん中のプレートのコーナーに取り付けて、締めておきます。

- 背面プレートを足に合わせておきます。ただしまだ取り付けません。次のステップでパンケーキセンサーの位置決めをするときに使います。

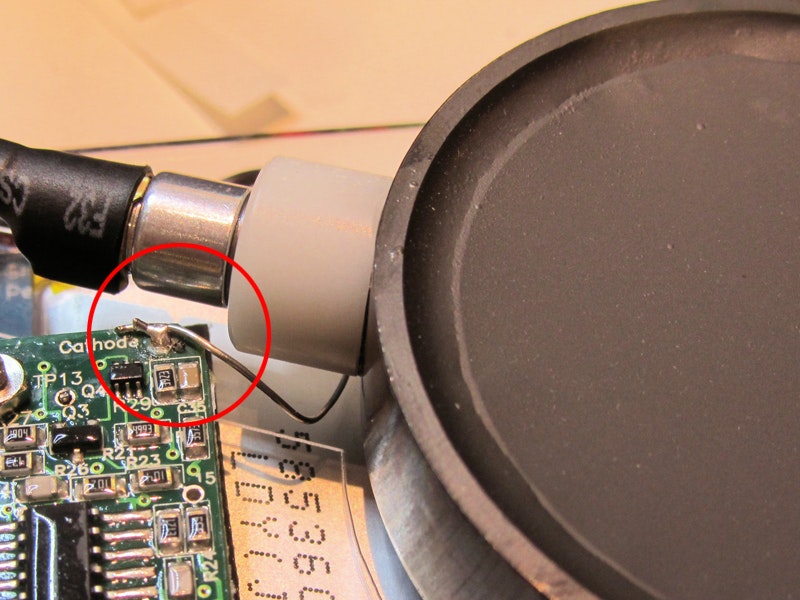

STEP 04: パンケーキセンサー

パンケーキセンサーは、大変デリケートです。取り付けするまで箱の中にしまっておいてください。組立途中ではセンサーの膜を保護するようにしてください!平らな面に向けておくか、箱の中に入れておきましょう。電源をつないでしまうと感電のおそれ(500Vも!すごい!)がありますので、触るときは気を付けてください。特に iRover の端子で、むき出しの電線をハンダ付けしてある部分には注意してください。そして、むき出しの線が銀色の金属端子に振れないように注意してください。

センサーを壊したところ。中の部品もカッコいい!(あれがアノードです)

- センサも両面フォームテープで真ん中のプレートに取り付けます。ケガキに従って十分正確に乗せられるとは思いますが、背面プレートを置いてフィッティングすることをお勧めします。大丈夫だと思ったら、テープを剥がして実際にくっつけてください。その後次のステップに向けて、背面プレートを外しておいてください。

感電やショートを避けるため、金属端子を熱収縮チューブや絶縁テープなどで覆っておくとよいでしょう。[写真追加予定]

- センサは iRover と 2 つ接続します。アノード接続で黒い端子のついた赤い線と、カソード接続で細いむき出しの銀色の線です。カソードの線は丁寧に伸ばしてください。

- 金属面に振れないように十分注意しながら、センサの太い端子から出ている銀色の線を丁寧に伸ばしてください。

- iRover のカソード接続部は、バージョンによって、小さなワイヤーループ、小さい穴、金属の突起の3種類の形状のどれかになっています。アノード接続端子が穴あきタイプであれば、線を下から通してみましょう。上から通すと電池を傷つけるかもしれないからです。

- 黒い端子は、金属端子に押しこんでください。しっかりはまるはずです。

- さて、ここまでくれば背面プレートを取り付けられます。4本の黒いプラスチック足とナットを使います。

センサカバー

膜保護のために、銅製のメッシュカバーをパンケーキセンサーに取り付けましょう。透明のアクリルマニキュアをメッシュの端に薄く塗ると、うまく接着できることを発見しました。また必要であれば、除光液で簡単に外せます。

ラメ等が入っていない、透明なマニュキアかトップコートを使ってください。薄く塗るだけでよいです。塗るときは、メッシュ側の端に塗りいます。なぜならセンサ側に塗るよりも簡単だからです。センサに乗せるときは写真のように慎重に行ってください。一分ほど固まり始めるまで指で軽く押さえておきます。それから 5 分ほど乾燥を待ちます。

注意:初期型の bGeigie Nano はパンケーキセンサーに透明なプラスチックカバーが付いていました。これはもう使われていません。

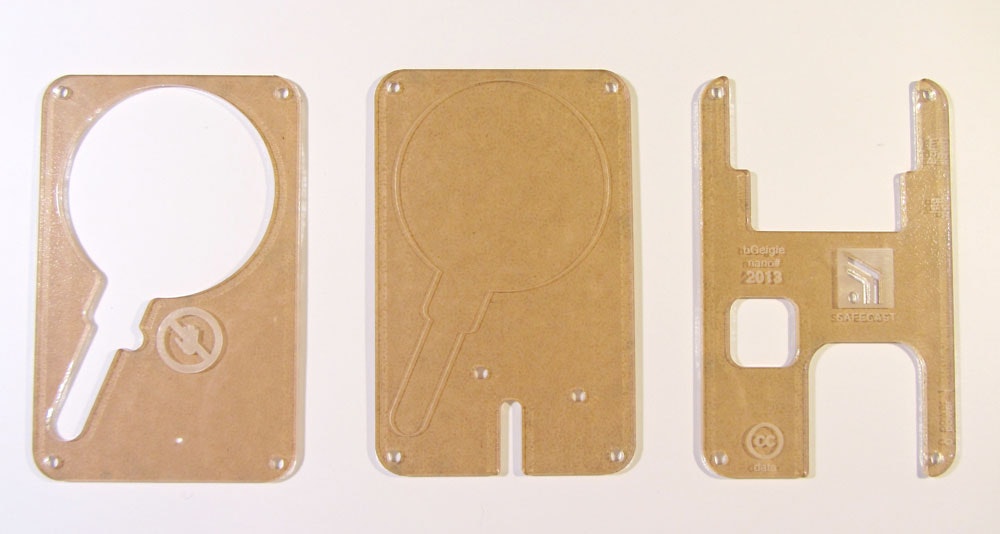

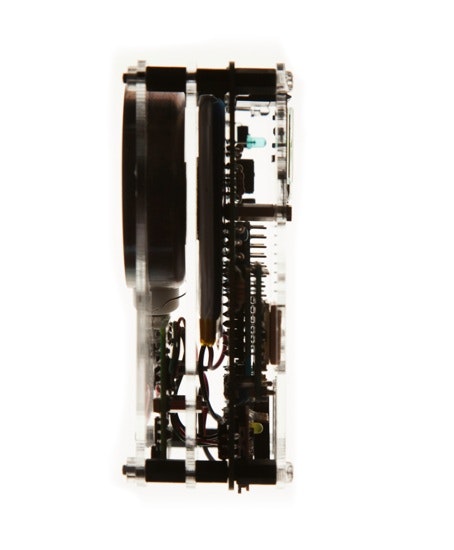

ステップ 05: プレートとねじ

プレート、足、ねじとナットがすべて所定の位置に取り付けられていることを確認してください。何か変更したいときは、すぐに解体できるでしょう。

ステップ 06: ペリカンケース

ペリカンケースは、標準的な Pelican Micro Case 1010 モデルです。(メーカーのロゴといったシールは綺麗に剥がすことができます。)ケースにはゴム製のインナー(黒、黄、青、赤のどれか)がついています。パンケーキセンサーをはめ込むために、この取り外し可能なゴムに次のように穴をあけます:

- 背面パネルを穴あけのテンプレートとして使うのが最も簡単です。ゴムにぴったりとはめ込んで、円の部分をペン、鉛筆、細いマーカーなどでなぞります。ゴムを切る前に、箱から取り出してください。

- X-acto, Olfa といったカッターナイフでゴムに穴をあけます。(Joeのやりかたですが、直径が同じビールの缶を切って、センサー窓のカッターとして使うこともできます。)

NICE! Joe のハック

![]

(https://raw.github.com/Safecast/bGeigieNanoKit/master/nano%20manual%20named%20pics/beercantrick.jpg)

Joe は独創的なハックを思いつきました。この方法を使うとペリカンケースのゴムにセンサの穴を簡単に綺麗にあけられます。一般的なアルミ缶の直径とセンサーの直径がほぼ同じだという事を利用します。頑丈なナイフなどで、缶の上部を取り除きます(Joeはノコギリを使っていました)。そしてアルミの太い切り口を写真のように尖らせます。必要以上にとがらせることはありません。木の板などの上にゴムを乗せて、(センサのための穴が開いている)背面プレートを使って開ける位置を決めます。缶をはめて、手で強く押し込みます。何度かゆっくりねじりこみます。少しコツが要りますが、とても綺麗に穴が開きます!

- プラスチックケースにゴムを戻し、組みあがった bGeigie Nano をしっかりはめ込みます。センサが明けた窓に入っていることを確認してください。(Nanoをゴムに入れてから、プラスチックケースに入れてもよいでしょう。)かなりしっかりはまるはずです。ケースを閉めます。留め金がカチッと言うまでしっかり閉じます。(ケースが完全に閉まらなかった場合は、挟まっているものが無いか探して、もう一度閉めてください。)

- キットにゴム足が 8 つ付属していますが、これをケースの上面下面の 4 隅にそれぞれ貼ります。絶対必要というわけではありませんが、つけておくと機器の取り付けの際に何かと便利です。

- 自動車などに Nano をマウントするための紐が付属しています。(#10 “Mounting tips” in Operation Manualも参照してください。)

これで、Nano はほとんどすべてのデータ収集方法に対応できるようになりました。

オプションで、必要があればベータ線のための窓を作ることもできます。(#2 Uses in the Operation Manual や Options in the Parts List page を参照してください)

iGeigie モードで、オンラインデータベースにアップロードする際に使う、Apple 音声ケーブルも付属しています。「Safecast API User Manual」を参照してください。(#11 “API, uploading data to Safecast” in Operation Manualに原稿があります)

おめでとうございます!Nano キットの組立は完成です!

ステップ 07: テスト動作と自己診断

組立途中の電源投入テスト

!重要!:最新版のファームウェアを実行してください。https://github.com/Safecast/bGeigieNanoKit からダウンロードできます。

ブレークアウトも含めて、メインボードの組立が終わった段階まで来たら、電源投入テストをしてもいいでしょう。完全に組みあがるよりも前に、配置ミスや接触不良を見つけて修正できるので、やっておきましょう。Nano が組みあがったあとの自己診断も、同じ手順になります。

-

- 電池を接続する前

- 1a. ON/OFF スイッチが Fio の下側にあります。必ずオフの位置にします。Fio 取り付け前にオフにし忘れていたら、スイッチはむき出しで触れるところに出ているので、オフにします。[写真] スイッチがオンになっていると、バッテリをつないだ瞬間通電して、電源スイッチの意味がありません。

- 1b. もし入っていれば、SD カードを外します。

- 1c. メインボードのスイッチをオンにします:

- 1c1. DIP スイッチを両方とも ON の位置にします

- 1c2. トグルスイッチ:どちらの位置でも構いませんが、下向き(log/cpm)にしたとします。

- 1c3. スライダースイッチ(電源)をオフの位置にします

Fio に電源コネクタを繋ぎます。

電源スイッチを ON にします。

画面の表示はファームウェアのバージョンによって違うかもしれません。firmware version XXX がしばらく表示されるはずです。

- 4a. SAFECAST の起動画面が表示されます

- 4b. 初期画面が表示されます:ユニットバージョン番号、ユニットID、電源残量レベル、モード表示、警告設定、設定可能なテキスト文字列(名前を付けるのに便利です)

- 4c. メイン画面

- 4c1. トグルスイッチを下向き(ロギングモード/CPM)にすると、(組立途中でセンサが接続されていない状態だと)、メイン画面の左側には 0 CPM 0 uSv/hr NO SD CARD (SDカードが挿入されている場合は日時表示)が表示されているはずです[写真]。右側:電池残量表示、No GPS(状況によってはすぐに位置が求まって、捕まえているGPS衛星の数が表示されます) --m(高さ) XXhXXm(経過時間)

- 4c2. トグルスイッチを上向き(Bq/m^2 uSv/h)にすると、一列だけ:0uSv/hr 0CPM 0Bq/m2 と、Mx=0(リセットからの最大計測値)Ds=0(リセットからの積算値)NO SD CARD 等、とが交互に表示されます。

- 4d. いくつかの LED が点灯します

- 4d1. Fio の一番上に赤い電源ライトが点きます。

- 4d2. GPS ブレークアウト上の小さい赤色 LED が点滅します。

- 4d3. OpenLog の小さい青色 LED が点滅します。

これで基本的なテストは終わりです。追加のテストをする場合は、次のステップに進んでください。

ステップ 07: テスト動作と自己診断(続き)

追加のテスト

-

- センサーを接続していない状態で、計数が行われるかテストするには、トリプルコネクタの正と真ん中の端子の間を、ナイフや小さい金属片で短い間繋ぎます。青色のLEDが点灯して、スピーカーから小さいクリック音が聞こえ、画面にはピンが触れた回数が表示されるはずです(青いLEDが点滅していない場合は、極性を逆向きに取り付けているでしょう。あるいは「D1」ダイオードの極性が誤っているからかもしれません。)

-

- SD カードのテスト

-

6a. カードは起動時に認識されるので、電源を一度オフにします。

-

6b. カードを入れます

-

6c. 電源が入ると、左下に日時が表示されます(NO SD CARDと表示されていた場所です)。GPS 捕捉するまで正しい値ではないかもしれません。

-

- GPS 捕捉のテスト:窓際にユニットを持っていって、電源を入れます。1分か2分(あるいはもっと)経つと、「No GPS」表示が捕捉している衛星の数に変わります(例えば「4^」)。高さも表示されるはずです(例えば「3m」)。

-

- 電池充電のテスト:Fio に miniUSB ケーブルをつなぎ、次にコンピュータや USB 充電器につなぎます。黄色の充電ライトが Fio の裏面で点灯しているのが見えるはずです。充電が完了すると消灯します。

その他諸々

パラメータの設定:bGeigie Nano 付属の micro SD カードには、プリセットファイルが二つ入っています。通信設定である CONFIG.TXT と動作パラメータである SAFECAST.TXT です。パラメータはソースで定義されていて、nano-wiki のどこか -- 「Nano Operation Manual」に一覧表があります。パラメータはそれをみて変更してください。micro SD カードを壊してしまう場合に備えて、この2つのファイルはバックアップを取っておいてください。デフォルト設定値は safecast github folder にあります。(訳注:ので、最悪そこから復旧してください)

トラブルシューティング:何か問題があった場合は、Safecast Devices Discussions and Support group を探したり、ここに報告してください。info@safecast.org にもコンタクトしてみてください。

回路図:Safecast github repository に Eagle ファイルとしておいてあります。(何かわからないことがあればdevices discussion and support groupに専門家の意見を問い合わせてください。)

キットの注文:キットのパーツが無かったり替えをエアメールで送って欲しい場合は、info@safecast.orgに問い合わせてください。コンタクト先は safecast.org ホームページに記載されている通りです。(もし急ぎであれば、DIY 電子部品を取り扱っている近場の店かウェブ通販店を当たってください。例:sparkfun)部品一覧を参照してください。

配布:Medicom bGeigie Nano Kit 2014年5月7日からアマゾンでガイガーカウンターから購入できるようになりました。自分でパーツを集めて、キットを作ることもできます。全ての部品はいつでも手に入ります。紫色の bGeigie Nano PCB は OSH PARK で購入できます。IMI iRover と LND 7317 GM 管 は、IMI Medicom で購入できます。部品一覧を参照してください。

おめでとうございます!組み立て出来たら、Devices discussion group にご一報ください。Safecast を手伝ってください!この新しいツールをよりよく安全に使いましょう。Enjoy!

p.s. ビルドにどれぐらいの時間かかりました?Peter Blakely's のタイムラプス映像「bGeigie nano assembly in 2 min」を見てみてください。(2013/3/29)

情報:Nanoまとめページ