ARの広告ビジネスの上限の目安

この記事で言いたいことはこの3つの数式だけ。

1日当たりの体験人数の上限[人/日] = 21.21 \times 体験場所の面積[m^2]

1日当たりの広告価値の上限[円/日] = 10.61 \times 体験場所の面積[m^2]

1日当たりの発注金額の上限[円/日] = 4,242 \times 体験場所の面積[m^2]

算出の仮定

| 項目 | 値 |

|---|---|

| 1人当たりの体験時間 | 5[分] |

| 1人当たりの専有面積 | 4.52[㎡] |

| 1日当たりのイベント時間 | 8[時間] |

| CPM(1000回表示当たりの広告コスト) | 500[円] |

| 1人当たりの体験価値 | 200[円] |

| イベント形態 | 無料イベント |

ARとは何か

拡張現実(AR: Augmented Reality)は、現実の環境にCGを重ね合わせ、現実とCGが融合した体験を提供する技術です。スマートフォンやタブレット、ARグラスなどのデバイスを通じて、現実世界に仮想のオブジェクトや情報をリアルタイムで表示します。

例えば、カメラを通して見える風景にキャラクターや案内板を表示したり、家具を部屋に配置してシミュレーションしたりすることができます。このように、ARは現実世界をより直感的かつインタラクティブに拡張する技術として、エンタメ、教育、観光、産業など幅広い分野で活用されています。

ARはおおむね3つの代表的な形式があります。

マーカー型AR

マーカー型ARは、特定の画像やパターンを認識し、その上に3Dモデルや情報を表示する形式のARです。これには、専用のARマーカー(いわゆるHiroマーカー等)や任意の画像を用いる場合が含まれます。

引用:https://aframe.io/blog/arjs/

これは割とひと昔前からあり、Nintendo 3DSにARゲームズ(2011年)が搭載しており、記憶にあるかたも居るでしょう。

引用:https://www.nintendo.co.jp/hardware/3dsseries/ar/index.html

平面検知型AR

平面検知型ARは、カメラを通して床や机などの平面を認識し、その上に仮想オブジェクトを配置する形式のARです。ARKitやARCoreといったモバイルデバイス用フレームワークが代表例です。

引用:https://www.8thwall.com/zebrar/cadbury

都市AR

都市ARは、実際の都市環境を基盤として、建物や地形を認識して3Dモデルや情報を表示する形式のARです。Googleの「Geospatial API」やNianticの「Lightship VPS」などを代表とするVPS(Visual Positioning System)技術が利用されます。

引用:https://www.8thwall.com/orbamsterdam/teamnl

算出の根拠

ARの広告ビジネスモデルの想定

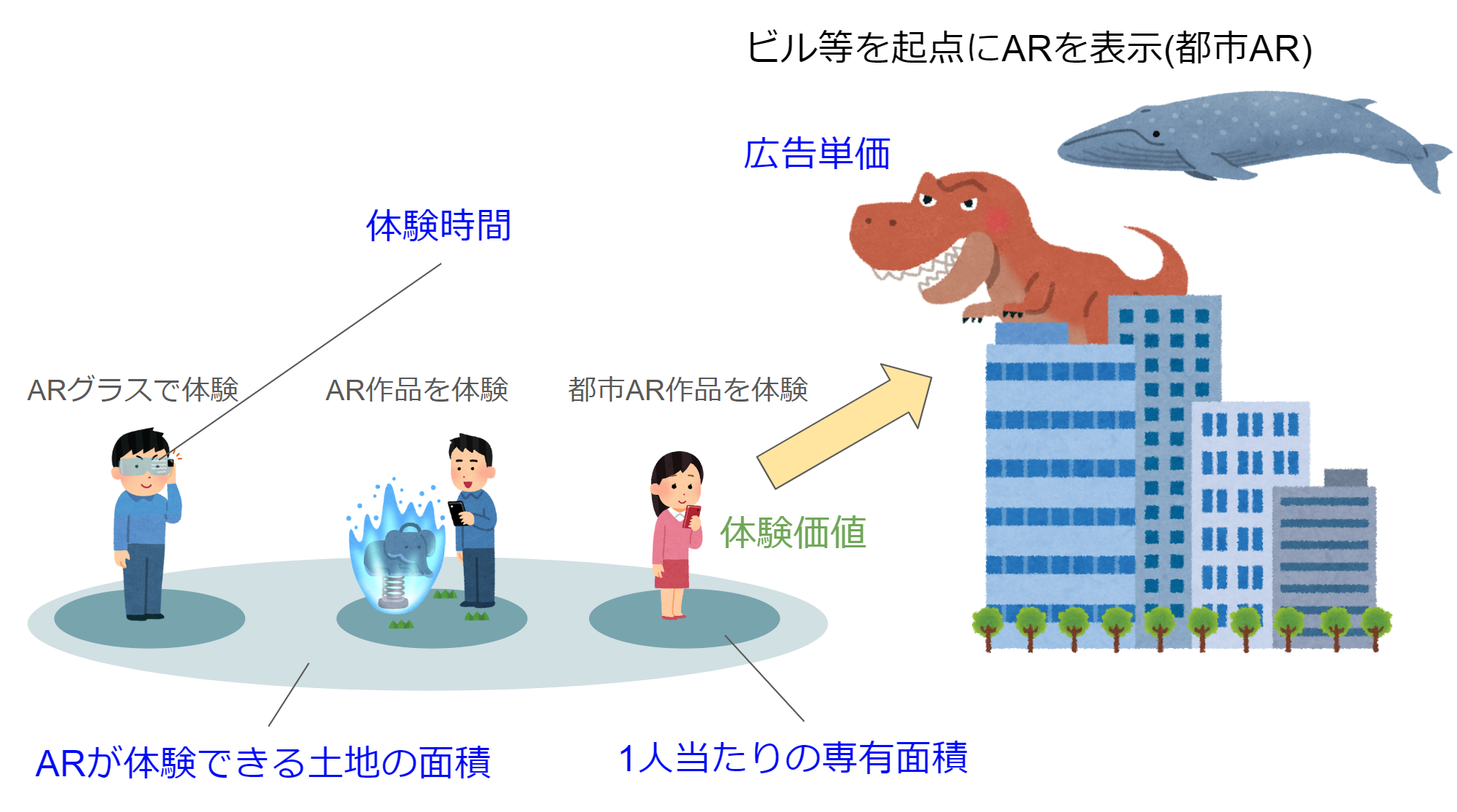

最近のARの広告のビジネスモデルを模式化したのが以下の図です。

公園や商業施設などでイベントを開催し、そこでARの体験をするというのがベーシックな形式となります。ARの体験は、先ほどの章で説明したようなマーカー型のようなARであったり、平面検知型のAR、都市ARのようなものになります。また、スマホで見るタイプのARもありますが、XRealなどのARグラスを用いた体験の場合があります。

このようなビジネスモデルとして、重要となるのは4点です。1つは「ARが体験できる土地の面積」で、いわゆるイベント会場の広さがどれくらいの面積であるかということです。それが、どうして重要になるかというと、ARには「1人当たりの専有面積」が必要になるからです。平面検知型が分かりやすい例ではありますが、AR作品を閲覧するために、360度方向からぐるっと歩いて見たり、都市ARの場合でも、その場で見まわして体験する必要があります。そのため、ある程度、他人と距離をとる必要があるため、1人あたりに面積が必要となります。また、広告という性質を考えると、より多い人々に体験して欲しい。ということを考えると思います。そうすると1時間当たり何人が体験できるか?という1人当たりの「体験時間」が課題になってきます。そして、それらの広告にどれくらい費用をかけるか、どれくらいの価値があるのかを定義する必要があるため、「広告単価」 を定義する必要があります。 したがって、ARの広告ビジネスを考えるにあたり重要となるのは、

- ARが体験できる土地の面積

- 1人当たりの専有面積

- 体験時間

- 広告単価

の4つがポイントとなってきます。そして、最後に「体験価値」という言葉を、「1回のAR体験がいくらの経済的価値があるのか」という意味で定義しておきます。これは、最後に発注金額について議論するために便宜的に利用します。

人間の専有面積

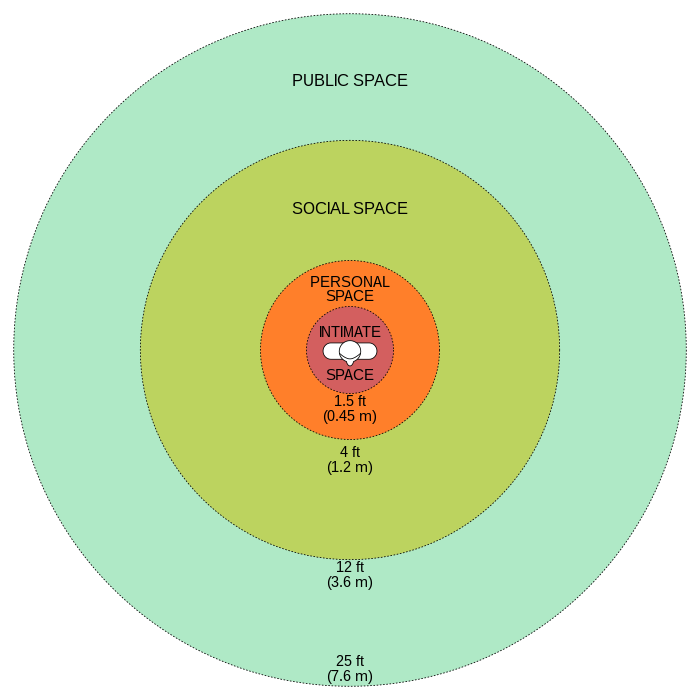

先ほどの節では、「1人当たりの専有面積」が重要である。ということを示しました。では、"妥当な"1人当たりの専有面積とはどれくらいでしょうか?ここで、パーソナルスペースという概念があります。

パーソナルスペース(英: personal-space)とは、他人に近付かれると不快に感じる空間のことで、パーソナルエリア、個体距離、対人距離とも呼ばれる[要出典]。一般に女性よりも男性の方がこの空間は広いとされているが、社会文化や民族、個人の性格やその相手によっても差がある[要出典]

引用: パーソナルスペース

1966年、アメリカの文化人類学者のエドワード・T・ホールは以下のような分類をしました。

① 公衆距離:3.5m以上

講演会や演説など公式な場で見られ、話す側と聞く側との間に必要とされる広さです。自分と相手との関係が公的な関係ある時に用いられます。社会距離以上に相手と離れているために、相手の顔や表情がよく見えず個人的なやり取りをすることができない距離間です。② 社会距離:1.2m~3.5m

会社の業務などで同僚や上司・取引先などと接するときにとられる広さです。机越しの対面での商談などがあげられます。仕事の会議や打ち合わせなど、ビジネスや形式的な場面でよく使われる距離感です。③ 固体距離:45cm~1.2m

お互いの表情が読み取れる距離感でありながら、自分と相手が手を伸ばせば触れることができる広さです。友人や会社の同僚など親しい人であればここまで入っても不快にならないことが多いです。レストランやカフェでテーブル越しに話すくらいの距離感です。④ 密接距離:0cm~45cm

家族や恋人など極めて親しい関係性の人が入ることを許される範囲となります。

この距離は特に会話をするというよりも配偶者や恋人へのスキンシップや子供を抱きしめたり、抱っこして保護したりが容易にできるような範囲です。

引用: パーソナルスペース

ここではAR体験に必要な距離は1.2[m]としました。ARをイベント会場で体験するとき、友人や会社の同僚など親しい人が常に隣にいる可能性は低いと考え、少なくとも1.2[m]は離れる必要があると仮定しました。したがって、

\begin{align}

1人当たりの専有面積[m^2] &= 1.2[m] \times 1.2[m] \times \pi \\

&\fallingdotseq 4.52[m^2]

\end{align}

AR体験における1人当たりの面積は4.52平方メートルだとわかります。

これがどれくらい妥当かという議論があると思いますが、「労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則」によると

法律の規定において、オフィス面積は一人当たり約1.4坪(4.8平方メートル)以上確保すすることが必要です。ただしこの数値には設備類が含まれるので、実際には設備関連を除いたおよそ1坪が最低ラインであると言えるでしょう。

引用:オフィスでの一人当たり面積の目安は?適切な広さで働きやすい環境

という解釈の仕方があり、オフィスの面積は1人当たり4.8平方メートル確保する必要があります。その事実から、仕事ができる程度のパーソナル空間が4.8平方メートル前後であることから、AR体験に必要な面積が4.52平方メートルであるというのは、それほど不適切なものではない。と類推できます。

広告単価

インターネットの広告は、「CPM」という指標により計測される場合があります。

CPMの計算方法は非常にシンプルです。具体的には、全広告費用を広告が表示された総回数(インプレッション)で割り、その結果を1,000倍にします。この計算により、広告が1,000回表示されるごとの平均費用(CPM)を算出できます。

引用:CPM(インプレッション単価)とは?計算方法やCPCとの違いについて

ざっくりというと、CPMは1000回PVするごとにいくらかかる(かかったか)か。という指標です。これらの相場が

CPMの相場は10円〜500円程度ですが、掲載する媒体によって大きく変わります。

ということなので、ここではPV=UUという近似を行い、1000人当たりの体験にかかる広告単価を500円と仮定します。

補足しておくと、ここには2つの思いが交錯します。広告を受託する側としては、CPMは500円という高い金額を設定したいです。その方が多く予算をかけることが可能で、より利益が確保出来たり、リッチなコンテンツが製作可能になります。一方で、広告を発注する側としては、1人あたりの広告費を下げたい。という気持ちがあります。そのためCPMは10円のような低い金額にしたいです。その意味でもCPMが500円というのは、広告の受託側に有利な金額として設定しています。

体験価値の上限

携帯電話ストアや家電量販店などで来店者全員にポケットティッシュなどが配られる場合があると思います。あれは、法律上は「総付景品」という種類で、景品表示法により規制されているそうです。

記事から引用すると、

購入を条件とせず来店者にもれなく景品を提供する場合、取引額は原則100円とされ、提供できるノベルティの最高額は200円です

したがって、おおむね1人にノベルティを渡すには価格は200円が上限となるそうです。ということは無料イベントで、AR体験がノベルティと同等の扱いだとした場合、法律上かけて良い予算(体験価値)は1人あたり(1回あたり)に200円が上限と仮定できると思われます。

あくまで私は法律のプロではないので、という但し書きをつけて話をします。

消費者庁のQ&Aに「景品表示法の「景品類」の定義を教えてください。」という文章があります。この中に「景品類」に当たるものに、

きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)

とあります。「きょう応」とは、国語的な意味では、

1 酒や食事などを出してもてなすこと。きょうよう。「—を受ける」

2 (饗応)相手の言動に逆らわずに迎合すること。へつらうこと。きょうよう。

引用:饗応/供応(きょうおう) とは? 意味・読み方・使い方

となっています。消費者庁の資料の総付景品のページには

●商品・サービスの購入者全員に提供

●来店者全員に提供

●申込み又は入店の先着順に提供 など

とあるので、これを見たときに、来店したお客さんに無料でAR体験を提供することが「きょう応」にあたる場合、これは議論しているノベルティと同じ扱いなのかな。と思いました。そうした場合、1回の体験価値は200円を上限にしなければならないかもしれません。ChatGPT先生に聞いてみた結果は、場合によっては、AR体験は「きょう応」に該当するかもね。ぐらいのことを言っていました。

特定の商品やサービスに付随していない場合、景品表示法における「きょう応」には該当しない可能性もあります。しかし、来店促進を目的としている場合には注意が必要であり、具体的な状況次第では該当することもあります。

具体的な算出

最後に時間にまつわる仮定をしていきたいと思います。まず1日当たりのイベント時間は8時間、1人あたりの体験時間を5分とします。このあたりを詰めることで1日当たりの体験人数の上限が導出できます。

\begin{align}

1日当たりの体験人数の上限[人/日] &= \frac{体験場所の面積[m^2]}{1人当たりの専有面積[m^2/人]} \times \frac{60[分/時間]}{体験時間[分]} \times イベント時間[時間/日] \\

&\fallingdotseq \frac{体験場所の面積[m^2]}{4.52[m^2/人]} \times \frac{60[分/時間]}{5[分]} \times 8[時間/日] \\

&\fallingdotseq 21.21 \times 体験場所の面積[m^2]

\end{align}

1日当たりの広告価値の上限も求めます、先ほどの導出と、CPMが1000PV(=1000人)当たりの金額であることを考慮すると

\begin{align}

1日当たりの広告価値の上限[円/日] &= 1日当たりの体験人数の上限[人/日] \times \frac{CPM[円]}{1000[人]} \\

&= 1日当たりの体験人数の上限[人/日] \times \frac{500[円]}{1000[人]} \\

&\fallingdotseq 21.21 \times 体験場所の面積[m^2] \times \frac{1}{2} \\

&\fallingdotseq 10.61 \times 体験場所の面積[m^2]

\end{align}

計算できます。同様に、発注金額の上限についても計算してみます。景品表示法を参考にすると、無料でもれなく配るタイプのノベルティの予算の上限が200円と定められていました。そのため、ARが無料体験できるイベントの体験価値も同程度の1人当たり200円とするのが問題ないと仮定できます。そうすると、人数によりARイベントにかけられる予算。発注金額が計算出来て、

\begin{align}

1日当たりの発注金額の上限[円/日] &= 1日当たりの体験人数の上限[人/日] \times 1人あたりの体験価値[円/人] \\

&\fallingdotseq 21.21 \times 体験場所の面積[m^2] \times 200[円/人] \\

&\fallingdotseq 4,242 \times 体験場所の面積[m^2]

\end{align}

景品表示法のロジックが正しい場合、これ以上の金額で発注するのは違法であるかもしれません。

したがって、最初に書いた

1日当たりの体験人数の上限[人/日] = 21.21 \times 体験場所の面積[m^2]

1日当たりの広告価値の上限[円/日] = 10.61 \times 体験場所の面積[m^2]

1日当たりの発注金額の上限[円/日] = 4,242 \times 体験場所の面積[m^2]

が導出できます。

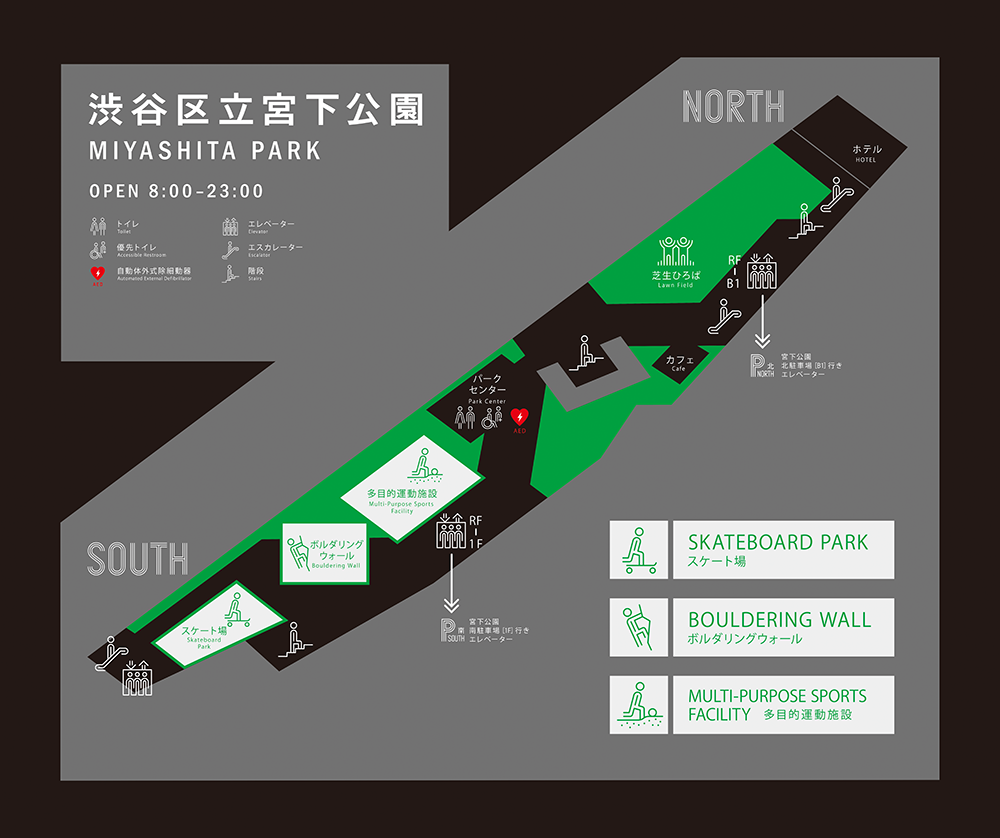

渋谷区立宮下公園での試算

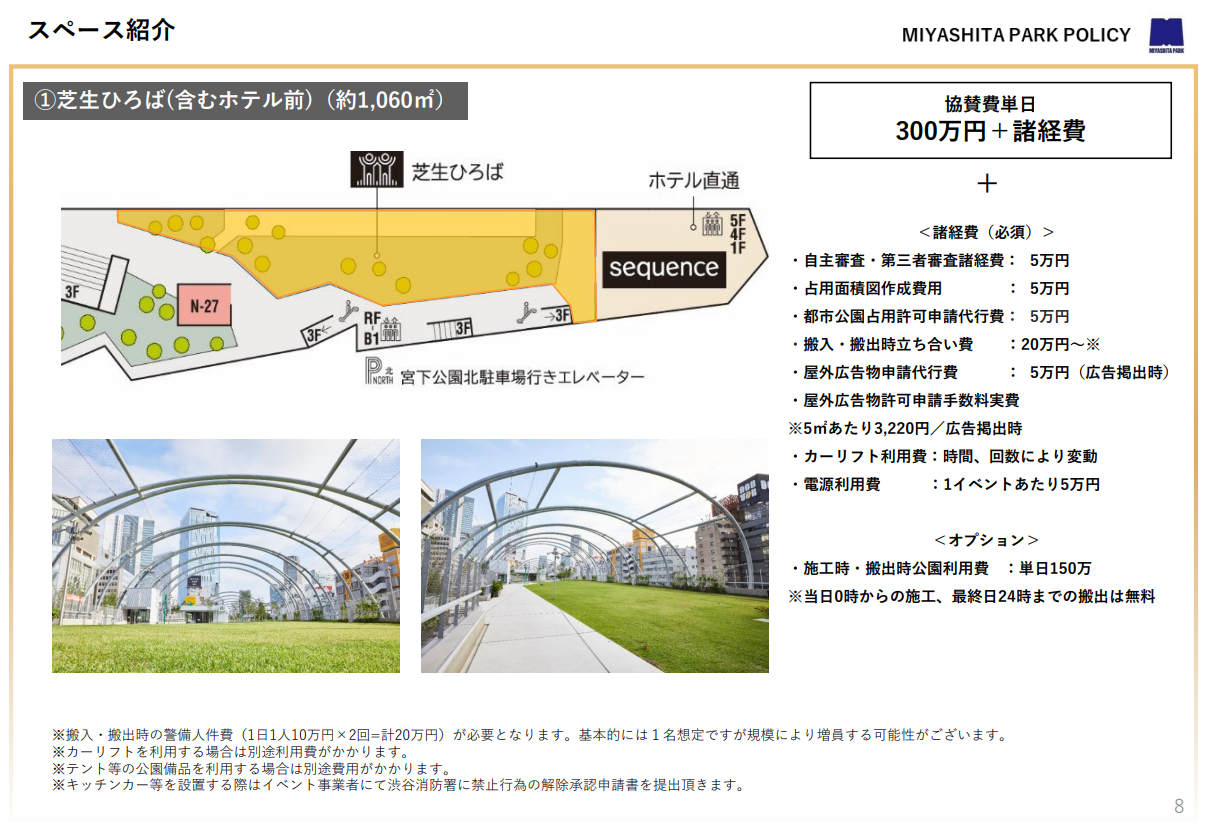

ここで、渋谷にある宮下公園で試算をしてみましょう。資料によると、敷地面積は10,740[㎡]だそうです。しかし、以下のマップを見てみるとわかるように実際にイベントが開催できるのは「芝生ひろば」だけのようです。

引用:公園施設紹介

先ほどの資料によると「芝生ひろば」の敷地面積は1,060[㎡]だそうです。これらから試算すると、

\begin{align}

1日当たりの体験人数の上限[人/日] &= 21.21 \times 体験場所の面積[m^2] \\

&= 21.23 \times 1,060[m^2] \\

1日当たりの体験人数の上限[人/日] &\fallingdotseq 22,482[人/日]

\end{align}

\begin{align}

1日当たりの広告価値の上限[円/日] &= 10.61 \times 体験場所の面積[m^2] \\

&= 10.61 \times 1,060[m^2] \\

1日当たりの広告価値の上限[円/日] &\fallingdotseq 11,246[円/日]

\end{align}

\begin{align}

1日当たりの発注金額の上限[円/日] &= 4,242 \times 体験場所の面積[m^2] \\

&= 4,242 \times 1,060[m^2] \\

1日当たりの発注金額の上限[円/日] &= 4,496,520[円/日]

\end{align}

したがって、渋谷にある宮下公園でARの広告施策を行った場合、1日当たりの体験人数の上限は22,482人、広告価値は11,246円、発注金額の上限はおよそ450万円となります。言葉を変えて説明すると、 仮に合法の範囲で450万円の金額でARの広告施策を発注したとしても、体験人数は22,482人しか体験できない。同じ人数にWebの広告を見てもらうように発注すると、それは高くてもWeb広告11,246円分の価値である。 ということです。

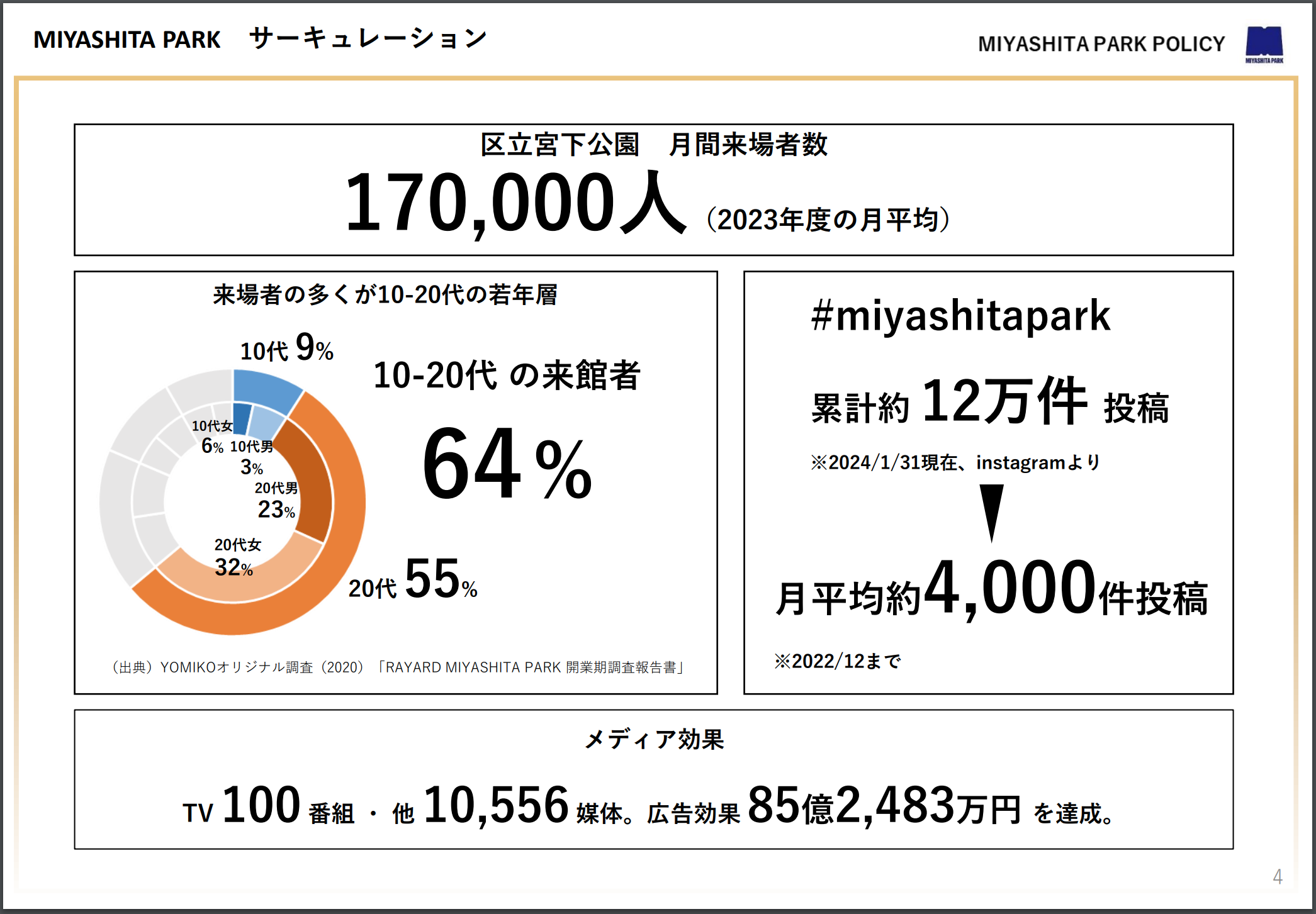

これは妥当な結果でしょうか?1つ以下のようなデータがあります。

引用:https://www.miyashita-park.tokyo/media/2024/09/%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E5%AE%AE%E4%B8%8B%E5%85%AC%E5%9C%92_%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9_%E5%AA%92%E4%BD%93.pdf

宮下公園の2023年の月間平均来場者数のデータがあります。これを1日あたりに直すと

\begin{align}

1日あたりの平均来場者数[人/日] &= 170,000[人/月] \div 30[日/月] \\

1日あたりの平均来場者数[人/日] &\fallingdotseq 5,666[人/日]

\end{align}

公式データを用いると1日当たり宮下公園には平均5,666人来るそうです。ただこれは宮下公園全体の数字です。芝生ひろばだけの数字ではありません。ここで、人間が均質に広がって存在すると仮定すると、

\begin{align}

1日あたりの芝生ひろばの利用者数[人/日] &= 1日あたりの平均来場者数[人/日] \times \frac{芝生ひろばの面積[m^2]}{宮下公園の面積[m^2]} \\

&\fallingdotseq 5,666[人/日] \times \frac{1,060[m^2]}{10,740[m^2]} \\

1日あたりの芝生ひろばの利用者数[人/日] &\fallingdotseq 559[人/日]

\end{align}

芝生ひろばの1日当たりの利用者数の平均が559人、宮下公園全体ですら平均が5,666人とデータから推定できることから、私が出した芝生ひろばでの体験人数の推定値である22,503人という数字は、かなり盛った数字であることが分かると思います(だからこそ"体験人数の上限"と書いています)。にもかかわらず、盛った人数ベースの広告価値ですら、たった11,246円程度であると算出されています。

また、先ほどの資料には興味深いスライドがあります。

一旦、協賛費に目をつむったとして、必須の諸経費があるようです。このうち、広告出稿を除いたとして、「自主審査・第三者審査諸経費」「専有面積図作成費用」「都市公園専有許可申請代行費」「搬入・搬出時立ち合い費」はかかり、宮下公園でイベントするだけで諸経費が35万円かかります。それに対して、1日当たりの広告価値が11,246円しかないとすると、どう考えても非経済的です。

算定に対する問題点と批判

おそらく今回の議論において問題の焦点となるのは広告価値であると思われます。今回、仮定としておいた「1000人あたり500円という値段」は、Webの広告における予算感です。それを現実の場所で行うARのイベントの広告効果として適用するのは正しくない。という批判はもっともであると思います。これは、なんとなく現実においてARのイベントを行うほうが、広告価値が高いのではないか。と考えられていると思います。

では、広告の価値とは何でしょうか。広告は広告だけで存在せず、何かを売りたい。という目的があり、それを促進するために行うものです。「同じ予算をかけるのであれば、Webの広告を打つより、ARのイベントを行うほうが、購買活動が活発になる」という証拠があれば正しいと思います。そのような証拠があれば、「ARイベントの1000人当たりの広告効果は500円ではない。もっと高く算定できる。」と主張することができます。私は少なくともそういった、実際の購買にどれくらい影響が与えられたのか。というところまではデータを見つけることができなかったため、CPMをベースに議論しています。また、ARの作品を体験し、それが購買行動まで紐づき、それによりアップセルが生み出された。を正確にトラッキングし、データにするのは至難の業であると思います。少なくとも私はそういった事例を知りません。そこまで追跡調査ができるようになると、ARの広告の価値というものが再認識されるのではないか。と思われます。

ARの広告ビジネスにおける収益モデルの矛盾

広告としての矛盾

広告というものは基本的に広く認知をしてもらうことに意義がある。そう考えた場合、現状のARの広告ビジネスとは非常に厳しいものであると言わざるを得ない。ARの広告ビジネスにおけるボトルネックは「個別の人間が個別に閲覧する」ことである。一般的な壁広告であれば、特別な機材は必要がなく、置いておくだけで多人数に周知することができる。しかし、ARの体験は、ユーザーのスマホや特殊なARグラスを利用するため、ユーザーへの広告を認知させるコストが高い。また、前段で議論したように、それぞれのユーザーに対して体験するための面積が必要になる。このため、ビジネスとして、体験時間とユーザーの専有面積が必要となってしまう。そのため、従来型の広告と違い、広告によりリーチできる人数が少なくなってしまう。AR広告ビジネスは広告と名を打ってはいるが、メインの目的である多人数へ認知を広げる。ということができない。

市場価値の制約

ARを行う事業者であれば、1つ1つのコンテンツが高くなり、売値が上がっていくことを目指すであろう。しかし、それが難しい。それは「体験価値」の議論である。前段の議論をベースに話すと、無料イベントでは1回あたりの料金は200円に制限しなければならない。そうすると売り上げの上限が非常に低くなる。

ジレンマ

この2つはとても難しい議論である。「広告としての矛盾」は、主に薄利多売型のビジネスを目指したものである。1つ1つの値段を下げ、多数に行うことで売り上げを上げる。しかし、空間と時間の制約により、多人数にリーチする部分に制限がかかってしまう。では、高利益率型のビジネスを目指そう。となると「市場価値の制約」の話が出てくる。無料でイベントをする限り景品表示法により200円の制約がかかってしまう。そう。ARを無料の広告案件として行う限り、ビジネスという現実を拡張できないのだ。

終わりに

前々から、屋外の都市型のAR広告のビジネスには疑問符があった。それは、Webでの利益の主戦場は、いまだに広告であり、それはWebという無限の出面が生成され続けるために成り立っていた。その意味で言えば、都市型のAR広告は、優位な無限の出面を捨て、制約のある方へ戻る方策である。それで世の中、うまくいくのか?という直感的な不信感があった。今回は、その直感的な不信感を言語化して理論化した。というのがこの記事である。

長らく筆が進まない記事であった。実は理屈は8月ぐらいにできていたが、記事にできたのは今である。単純に時間が足りなかったのもあるが、どう落としどころをつけるか迷った。どうやっても読後感がすっきりしない。

最近は、空間コンピューティングだったりという話題もあるが、ARにしても、さてメインのユースケースなんだったんだっけ?というのは常にある話題である。誰も金の卵を産むニワトリは見つけていないらしい。みんな金の卵を産むか分からないニワトリを飼いならしたり、飼うための餌代を稼ぐのに必死なように見える。

技術をビジネスの視点でみると極めてコスパの悪い。みたいなことは思うことがある。しかし、技術を見て、それを短期間の金勘定しかしないというのも狭量な話ではある。これも、そこそこ長いこと社会人をやっている弊害か。と思ったりもする。