^{本稿で解説した手法によるデータ表現}\\

^{風景と一体化されたデータは、その風景の記憶と結びつけられる}\\

^{ }\\

^{ }\\

データ活用において地図情報は一般に思われている以上の可能性を秘めている。情報に溢れる生活の中で、味気ない数値の羅列としてのデータは人々の興味を引くことなく素通りされてしまう。地図情報は、その様なデータに命を吹き込むことができる。そこで使われるものはVR/ARだ。メタバースの時代を前にして、あらためてデータ可視化という観点でのVR/ARの力をお伝えしたい。位置に結び付いた風景は、人々がその場所に持つ記憶、身体的な感覚を喚起することで、データへの関心を呼び起こす。その手法について、筆者は東京在住のインド人、マレーシア人、中国人らとチームを組み、データ活用の国際競技会アジア・オープンデータ・チャレンジへの参加を通じて検討した。そして幸いにも、3年連続の最優秀賞受賞を果たすことができた。この記事では、その経緯と内容、そしてそれがどのような領域に展開され得るのかを解説する。それは人々に伝えるべきデータとは何かという考察であり、現在の私たちの社会に足りていないものは何かを逆説的に示すことになる。

^{ }\\

^{────}\\

風景は、今その姿を失いつつある。私たちの生活をすっかりと変えてしまった疫病。日々の仕事はオンラインで完結し、実際に顔を合わせたことの無い同僚とともに業務は進んでいく。休日が平日と異なるのは、オンラインの接続先が勤務先のサーバではなく、検索で見つかったオンラインイベントに変わるだけだ。バーチャル・リアリティが現実に近づく前に、現実がバーチャルの領域に浸出することになった。この生活に絶望しているかといえば、意外な心地よさも感じたりする。オンラインの読書会や講演会を一日にいくつも梯子していると、以前よりも濃縮した生活が送れているのは確かだ。そんななかで私たちが失ったものは何かと思い至らせれば、それは街の風景だ。

無意識に語りかける

2018年の秋、私は黄金色の銀杏の葉に溢れる美しいソウルの街を散策していた。それはアジア・オープンデータ・ハッカソン1の表彰式に参加するために初めて訪れた街だった。混雑する街の中心部。その雑踏の中を歩いていると、賑やかというよりは何やら物々しい人だかりに辿り着く。それは、デモ集会だった。日本人ではあまり馴染みのないデモ集会も、ソウルでは珍しくなく、むしろ名物とまで呼ばれているらしい。なぜ彼らは街に出るのか。街の中で自分たちの主張を唱えることにどのような意味があるのか。この疑問、そしてその時のデモの風景は私の頭の中に残り続け、そのソウルでの表彰式の対象となった私たちのチームの作品の行く末に少なからず影響を与えることとなった。

私たちがその年に作った作品は、VR/ARと地図情報を組み合わせたものだ。その競技会、アジア・オープンデータ・ハッカソンは、オープンデータ推進により経済発展につなげることを目指すアジア4か国、台湾、韓国、タイそして日本の政府関連組織が連携して開催した競技会だ。オープンデータとして公開された各国のデータをどう活かすか。私たちはVR/ARを使ってデータを「体験」できるような手法の実現に取り組み、競技会に参加し、最優秀賞を受賞した。

その前年にも筆者らのチームは同じその競技会に参加し、最優秀賞を受賞していた。再度参加するにあたり自分たちに課した新たなテーマがVR/ARだった。前年の取り組みを通して、競技会において重要だと認識していたのは、作品をいかに印象付けるかという点だった。前年では、当時はその黎明期であったディープラーニングの技術を活かして気象データからの子供の感情予測に取り組みつつ、それをデザイン会社を経営者であるメンバーが作成したクマのキャラクターを介して想定利用者である子供に音声で話しかけるという作品で競技会に臨んだ。他国から表彰されていたのは、韓国の医療診断アプリ、台湾のチャットボット、タイは筆者らと同じくディープラーニングを使った交通効率化という作品だった。その中で、ディープラーニングによる気象分析がクマのキャラクターの中で行なわれるという異質な組み合わせが、日本人的な発想だと評価されていた。印象を左右するデザイン的要素。伝えるべきものを伝えるための手段としてのグラフィックの重要性を認識した経験だった。

競技会に参加することのメリットは、その参加活動を通して得られる経験の豊かさだ。前年は筆者らにとっては、ディープラーニングの活用例を具体化する良い機会となっていた。その年は、筆者らにとっての新たな領域、データの新たなビジュアライゼーション手法としてのVR/ARの可能性に取り組みたいと考えた。

とはいえ、VR/ARとオープンデータの繋がりを意味のある作品にどうやって仕上げればよいか。VR/ARのアプリケーションといえば、スマートフォンをかざすと街中に様々なデータが浮かんでいるようなものだったが、それはその当時ですでに使い古されていた表現だった。自分たちならではの表現方法、前年に他国の審査員からも評価された、「想定外のビジュアル」をどうやって作り出せばよいのか。そんな課題に思い悩みつつ、混雑する品川駅のコンコースを歩きながら職場に向かっていた時のことだった。人の波の頭上の連なるデジタル・サイネージの広告。そして港南口を抜けて歩道デッキに辿り着く。その際に明るさに不意に目を奪われたのは、抜けるように拡がった青空だった。毎日見ているはずの風景が突然に新鮮味を帯びて目に映る。地上の雑踏と対照的な青空の空白。そこをキャンバスに見立ててはどうか。意識的に目を向けることのない、空の領域。無意識に語りかけること。それはスマートフォンのように意識的に目を向けるものと相補的な新たな表現領域になる。普段の生活の中で気に留める程ではないものの、意識しない範囲で認識しているもの。自分が立っているその場所の、ビルの向こうに拡がるどこかで何かが起きている。それは、人だかりに囲まれた大道芸人の作った楽し気な賑わいかもしれないし、ソウル市内で見たようなデモ行進かもしれない。たとえ目の前になくとも、そこで何かが起きていることを肌で感じることのできる、拡張された感覚。その感覚を扱う作品を作りたいと考えた。

拡張された感覚について語る際に触れたいものとして、映画化もされた山本英夫のカルト的コミック作品『ホムンクルス』がある。主人公がトレパネーションという外科手術により拡張された感覚に向かい合うというものだった。その左目を通して人間を観察すると、主人公の見つめる相手は砂や機械の形をした幻影として目の前に現れる。それは一見、ファンタジー的あるいはオカルト的ではあるものの、作中では、相手の僅かな仕草や目線の動き等から演繹され、共感覚的に別形態として知覚される主観的な体験であることが仄めかされる。無意識の世界の強烈さを示す作品だ。

このデフォルメされた設定に頼らずとも、普段から私たちは目の前の相手や、すれ違う人々の表情や等から非言語的な情報を得ている。非言語的、非直接的なメディアをVRで実現できるのではないか。無意識な情報を象徴する、視覚上の領域である空を使って、オープンデータを表現してみよう。オープンデータで得られるのは、大気汚染等の情報だ。2011年の東北大震災の際、私たちは直接知覚できない放射能を過敏に恐れていた。その地域の空気に注意が必要なのかどうかを、無意識の領域に送り届けるメディアとして、空の領域を使ってみよう。

空に映し出される情報として、オープンデータだけではもの足りない。当時、ディープラーニングの話題として、Googleが提供する文章の感情分析APIが話題になっていた。チームメンバーから、位置情報をもとにツイッターの情報を取得して、感情分析にかけてはどうかとの提案があった。非言語的情報の具体例として相応しいアイデアだ。空に表現される感情。オーロラのようにそれを表現できればきっと印象的な景色をつくることができる。

チームメンバー達とそのイメージを議論する。これは新しい表現だ。通常のARは目の前にCGオブジェクトが浮かぶ。私たちが実現しようとするものは、より広大な景色だ。それをどうやってVR/ARで実現するのか。着手した時点で私たちのチームにはVR/ARの一切のノウハウは無かったが、その競技会の提出日までに調査すればよい。前年のハッカソンで、無謀にも競技会提出日前日に調査から始め、徹夜して開発した時の経験からすれば、何とかなるだろうという楽観的な感覚だけはあった。世の中には多数のエンジニアが共有しているソースコードが転がっている。検索すればいくらでもそれらのコードに辿り着くことができる。あとは、自分達の描く姿に合わせてそれらを組み合わせればいい。

調査の中で見つけたものは、A-Frameという開発フレームワークだ。Webブラウザ上でVRを簡単に実現できる。GoogleのStreetviewのように、スマートフォンの向きを変えることで、VR空間上の景色を眺めることもできる。スマートフォンを使った簡易ヘッドマウントディスプレイにも対応している。当時話題になっていた安価なVRデバイスであるOculus Goにも対応している。

^{『Ocurus Go』}\\

^{ 2018年に約3万円という普及帯価格によりVRを身近にした商品}\\

^{ }\\

^{ }\\

A-Frameを調べていくと、Google Streetviewのような360度のパノラマ写真を使って、あたかもその中にいるような体験も、このフレームワークを使えば簡単に実現できることがわかった。

A-Frameを使って自分の位置を中心とした球面をVR空間上に配置し、その内側に360度のパノラマ写真を張り付ければよい。この時のパノラマ写真のフォーマットは正距円筒図法フォーマット(equirecutanglar format)と呼ばれており、地球儀の表面に配置されている地図を、普段馴染みのあるメルカトル図法に変換したようなものになる。この場合、北極と南極は地図の上辺および下辺の全域に対応するので、上下の部分が引き延ばされた歪んだ図形となる。景色を眺める視点の位置から上下左右360度を眺めたときに見える景色を球面上の画像として扱い、それを正距円筒図法フォーマットに変換したものと考えればよい。さらに調査を進めていくと、この形式の画像は、Mapillaryというオープン地図データのサイトで世界中でアップロードされたパノラマ写真をダウンロードできることがわかった。このサイトの優れているところは、緯度と経度を指定すると、そこから最も近いパノラマ写真の地図を入手できるところだ。そのAPIを使うことで、求めている地点に完全に一致しているわけではなくとも、何等かの画像を入手することができる。有志がアップロードしたパノラマ写真なので、当然、アップロード済みの場所もあれば、アップロードされていない場所もあるのでこの機能は助かる。

^{正距円筒図法フォーマット(a)と}\\

^{そこから変換した各方向の画像(b) }\\

^{出所: https://www.techscience.com/cmc/v66n1/40442/html}\\

^{ }\\

^{ }\\

こうして入手したパノラマ写真と、データを同一の空間に表現するわけであるが、私たちのやりたかったことは、空に漂うオーロラのようにデータを表現することだ。それをどうやって実現すればよいか。私たちが思いついた方法は次のようなものである。まず、VR空間上の球体の内側にパノラマ写真を張り付ける際に、写真の中の空の部分を透明にしておく。そして、VR空間上で球体の中心部に視点を配置し、透明にした空の部分を通して、同じくVR空間上に配置されたデータを眺めるという方法だ。実際のパノラマ写真とデータを合成する独自の新手法である。

^{ }\\

^{ }\\

^{VR空間の球面の内側にパノラマ画像を貼り付ける。}\\

^{透明色に変換された空の部分を通してデータを眺めることで、}\\

^{風景に融合したデータ表現が可能になる。}\\

^{ }\\

^{ }\\

空の部分をどうやって透明にするのか。私たちはそこにディープラーニングを活用した。ディープラーニングを使った画像分析の手法の一つに、セマンティック・セグメンテーションという手法がある。これは、画像を入力すると、その画像の中に表示されているものを領域ごとに色分けしてくれるというAIである。このセマンティック・セグメンテーションは画像処理AIの学術的なコンペティションであるILSVRC (ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)の一分野として世界中の研究室が鎬を削っていた。その中で、当時の最高精度を出したAIモデルが、香港中文大学によるものであり、Github上でその実装および学習済モデルが公開されている。私たちはこのモデルを活用し、パノラマ画像の中の空の部分を特定することとした。

^{香港中文大学の学生が作成したディープラーニング・モデルによる}\\

^{セマンティック・セグメンテーションで空の領域を特定}\\

^{ }\\

^{ }\\

懸念されたのは、正距円筒図法における上辺部および下辺部の歪みが、その学習済モデルを使ったセマンティック・セグメンテーションにどれほど悪影響を与えるかということだったが、実際は心配には及ばなかった。上辺部、下辺部は基本的には真上に位置する空であり、真下の地面であるので画像上はほぼ情報がない。従って歪みも問題がない程度に抑えられる。もちろん、建物等の画像には歪みが出てしまうものの、そのAIモデルはほぼ問題なく空を特定してくれていた。

A-Frameでは、球体等のオブジェクトに画像を張り付けることができる。その画像として、透過型gif画像を張り付けることもできることがわかった。空の部分を透明にしたgif画像を球体に張り付けることで、あたかも上部に穴のあいたような球体となる。その球体の中心部から、その穴を通してデータを眺めることになる。

そのデータは、先に述べたツイッターから取得したデータを感情分析し、VR空間上の円柱として表現した。A-Frameでは各オブジェクトに動きを与えることができる。その円柱は上下にゆらゆらと揺れる動きをつけ、オーロラ的な効果をだすことにした。ただ、単純にゆらゆらと動かすだけでは、少し不気味な物体のように見えてしまう。映画『スターウォーズ』で表現された3Dホログラムのイメージが、もしも現実そっくりに表現されていたとしたら、現実との区別ができず混乱をもたらすだろうし、より違和感が強調されてしまうだろう。現実感の追及よりも、不安定なネオンのように青白く明滅するような表現がむしろ望ましい。リアルさよりもバーチャルらしさの演出が求められる。これは、データに現実感を持たせるというコンセプトが孕むジレンマだ。私たちはこのようにして、よりデータとしての表現、実際の物体にあえて見せないような表現が必要だと思い至り、透明度を早い周期で変化させ、円柱の長さも別の周期を持たせて変化させることにした。この試行錯誤の中で、円柱を表示する場合はブラウザにかかる負荷が高く、多数のデータを表現すると全体の動作が遅くなってしまうことがわかり、円柱を四角柱に変更することで動作を軽減することができた。

以上のように、VR空間上で景色に溶け込むようなデータの可視化ができるようになったが、私たちが参加した年のコンペティションのテーマは「防災と観光」だった。ツイッターの情報は、どこかで何かが起きているという感覚を増幅することに有効だろう。それ以外に、特に防災で有用となる情報は何か。そう考えた際に、避難場所や危険な場所がどこにあるのかということを伝えるためには、やはり地図を表示したいと考えた。私たちの手法に即した、地図の表現。それは、空に地図を表示するというものだ。競技会のメインスポンサーであるHERE International社の地図情報を、空に投影する。空は、あたかも上空で地上を映し出す鏡のようになり、映し出された地図は、実際の地理感覚と結び付く。初めて訪れる街では、多くの人はスマートフォン上の地図と、現実の街並みが結びつけづらく戸惑った経験があるのではないか。自分の見ている景色にどうやって自然に地図を対応させるのか。スマートフォンの地図アプリにおいても、ARを使って、景色上に目的地までのナビゲーション情報を表示するものはある。その場合に地図は不要なのかといえばそうではない。地図の持つ、俯瞰的な視点はやはり役に立つ。その場合、実際に眺めている景色と、俯瞰的な地図を対応づける手段として、上空に映し出された地図はきっと有効なものになるだろう。いつか、ARが自然に生活で使われる時が来る。それは噂されているAppleのスマートグラスのようなものになるだろうし、そのビジョンは2007年にNHKで放送されたアニメーション『電脳コイル』で示されていた。このアニメの中では、ARが新しい技術として紹介されるだけでなく、平凡な街並みや夏祭りといった生活の一部にどのようにして溶け込んでいくかが示されていた。誰もが自然にARを使うことになった時、上空に映し出される地図はきっと有用なものになる。私たちはそのイメージを示したいと考えた。また、誰もがARを使うようになる時代を待つ必要もない。A-FRAMEはスマートフォンのブラウザだけで利用することができる。手軽さを求めるだけであれば、VR/ARを体験するにあたってもヘッドマウント・ディスプレイも必ずしも必要ではない。決して未来の体験のコンセプトデモに留まらなければならないわけではない。

^{上空に示される地図と、目的地までの経路}\\

^{この表現によって、地図を身体的感覚に同期させる}\\

^{ }\\

^{ }\\

^{ }\\

実際に、A-Frame上で上空に地図を配置してみてすぐに気づいた課題がある。私たちは、地図情報を画像ファイルとして取り込み、VR上に配置したのだが、上空に配置した地図を下から眺めると、表裏が反転した地図が見えてしまう。実際の方角を合わせると、地図上に記載された文字が鏡像反転したものになってしまうのだ。これは、地図の生成の過程で手を加える必要があるので、残念ながらコンペティションでは技術的な対応を見送り、プロトタイプでは手作業で地図上の文字を反転させた。いつかこの技術が実用化される際には、この部分の解決が必要だろう。

もう一つ、解決が必要だった課題があった。ディープラーニングを活用して、空の部分を透明にした際の、その境界部分にある違和感である。このAIモデルでは空と建物の境界を厳密に区別することができていない。どうしてもその輪郭がラフな形でずれてしまう。これは、AIモデルの学習に用いられたデータの精度の問題かもしれない。ディープラーニングでは大量の学習用データが必要になる。そのデータを用意するのは人間である。セマンティック・セグメンテーション用の学習用データは、スタンフォード大学によって管理・提供される約1400万枚の教師ラベルつき画像データベースImageNetを使っている。そのデータは、画像に対して、空の領域がどこの部分で、建物の領域がどの部分であるかといった情報が手作業で用意されている。その作業にはどうしてもラフなものが入りがちであり、それゆえ、そのデータをもとにしたAIモデルもラフなものになりがちである。

この課題を解決するために、2つの球面をVR空間上に配置することにした。一つは、空の部分を透明にした「穴の空いた球体」、もうひとつは、加工を施さない完全な球体である。穴の空いた球体を内側にして、中心点を同一にした二重の球面を配置する。その配置は、例えば内側の球を半径100m、外側の球を1000mにする。サイズが随分と大きいように思われるかもしれないが、VR空間においては、そう設定するだけでよいので問題にはならない。このように二重に配置し、どちらの球面にも同じパノラマ写真を貼り付けておく。中心点からこれらを眺めると、内側の球の写真が外側の球の写真と同一であるので、一見、一つの球体の中にいるような景色となる。実際は、この二重の球体の間にデータや地図を配置することになるので、それらのデータや地図は、内側の球体の空の部分に浮かんでいるように見える。ただし、その先に外側の球体に貼りつけた空の画像があるため、観察者は空の画像がデータ等の向こう側にあるように見える。課題となっていた境界部分の違和感は、この二重構造によりその境界が事実上見えなくなることで、解消される。目の錯覚をいくつか組み合わせたトリックアート的手法だといえる。

この可視化手法にはさらに、副次的な効果がある。それは立体視が可能になることだ。A-Frameには立体視の機能がある。それは、ヘッドマウントディスプレイを使った際に、右目と左目それぞれの画像を生成し、VR空間上の物体の距離に応じて視差が現れるようにする機能である。こうすると、データや地図は、VR空間上で位置と大きさを持つ物体であるので、A-Frameによって立体視が可能であり、それが、内側の球体の手前や奥に配置されていることを観察者は立体的に感じることができる。一方で、パノラマ画像は二次元画像となっているので、そのままでは立体視はできない。球体に張り付けられた画像は、折角のA-Frameの立体視機能を使っても、利用者からは等距離の曲面上に張り付けられた画像にすぎない。しかし、画像の中の空の部分が透明にくり抜かれ、その向こうや手前に奥行きを感じさせる物体として、データや地図が配置されていれば、画像に含まれる風景自体が立体的に感じられる。実際は、画像部分は変わらずの曲面であるが、画像の透明部分が強調されて感じられることで、全体としての立体感が得られるのだ。こうして、穴の開いた球体の中にいることを感じさせない、目の錯覚を利用した立体表現が可能になる。

さらにこの立体感を強調した表現として、風景の中の注目点を表現するマーカーを用意した。注目点としては、例えば、多数のツィートが集中している地点であったり、あるいは災害時には避難場所を示すことも有効だろう。そのマーカーは、利用者を中心とする半径2kmを超える巨大なリングとして、360度をなす水平線の向こうから現れ、それがゆっくりと上空の注目点に収縮していく。このような巨大な構造物はVRならではの表現だろう。競技会では、災害時用のマーカーを非常出口のマークを模して表示した。上空全体に拡がる誘導標識だ。否が応でも視界に入り、その収縮点に視線が自然に向かう。誘導標識は、上空に表示された地図上の点に収縮し、その位置の真下に避難場所があることを示す。地図には避難場所に向けた誘導経路が表示される。

A-Frameの機能を調べる中で、音源も位置に紐づけることができることがわかった。注目点の位置を肌で感じられるように、この音源を中心点に配置した。VRを使った立体的な音源を経験した人であればわかるだろうが、私たちの聴覚は音源の位置を巧みに特定することができる。一般的なステレオ音源は、左右の2チャンネルであるので、左右のスピーカーの間での音源特定しかできない。サラウンドスピーカーを使えば全方位の音源を体験できる。でもよく考えてみて欲しい。我々の耳は左右2つしかない。原理的には2つのイヤフォンがあれば全方位の音を再現できるはずである。私たちは音源を特定する時に、左右に顔を動かすことで、自分の向いている方向に応じた左右の音の変化を把握し、そこから音源の位置を特定することができる。つまり、イヤフォンで実現する際には、顔を向けている向きに応じて音を変化させる必要がある。A-Frameにはその機能があり、ヘッドマウントディスプレイあるいはスマートフォンの向きの変化を加速度センサーが検出し、音源の位置を特定可能にしてくれる。この音源位置の特定機能はApple社のAirpod proにも、「空間オーディオ」という機能名で実装されている。イヤホンに内蔵された加速度センサーにより、Airpodはあたかも部屋の中に固定された音源があるような体験を与えてくれる。この機能は、地図情報を効果的に理解するための手段として活用できる。そのプロトタイプを私たちは示したと言えるだろう。

VR/ARを使った災害対策の機能として、私たちは台風の強風予測体験も実現した。上空に示される台風の予測進路。最大風速が予測される時間はまだ先であったとしても、それをVRによる体験として警告する。VRで実際の強風を感じさせるにはどうすればよいだろうか。吹き付ける風を視覚化するために、私たちは空間内で多数の線で風を表現して、それを予測される風速、風向で動かした。ある意味、漫画的な表現だ。これも日本人らしいと言われ得る発想なのかもしれない。

^{その場所で起こり得る災害を知り得る手段としてVR/ARの可能性を考える。}\\

^{上空に現れる台風の進路、そして風速。}\\

^{その方向や規模感の身体的認識を可能にする。}\\

^{ }\\

^{ }\\

VR/AR内で可視化されるデータは、数値だけでなく、体験を与えることができる点で、スマートフォン上のデータ表現を超越する。筆者らはその可能性を追及した。VR/ARを使ってデータに命を吹き込むのだ。空を未開拓のキャンバスと見立てて、そこにデータを表現する。視界の中に頻繁に入りながらも、意識されることは稀である空の景色。そこに映し出された情報は、無意識の情報として人間に働きかける。それによって、注目すべき何かが目の届く範囲で起きているという情報を得たり、目の前の景色と、広い範囲を俯瞰する視点で得られる情報の対応づけを速やかに行なうことができる。

また、実際の景色と融合したデータ表現は、別の意味でも命を与えられる。それは、その景色が人々に喚起させる記憶をデータと結び付けることによって実現される。例えば、多数の人の記憶の中にある、渋谷ハチ公口の風景。その景色に溶け込む形で可視化されたデータは、それを眺める人の記憶と結び付き、増強される。以前、人を待ちながら立っていたあの場所で、今はこんなことが起きている。自分がかつていたその場所が肌寒かったとしたらその感覚の記憶にも結び付き、そこに居合わせた友人の表情や声にも結び付くことになる。そのような結び付きの体験がデータの印象を増幅する。風景の持つ「身体性」。そこに身を置いていた時の、身体の感覚。その記憶が、データに命を吹き込むのだ。

冒頭に述べたとおり、コロナ禍以降、私たちの生活の中でオンラインが占める割合が多くなった。意外なほど、世の中はこの状況に適応してきたが、その間に私たちは街の風景から離れつつある。外出の機会が減ってきた中、人々の中で共有する記憶となる街の風景がその存在感をなくしつつある。街は多数の人々に共通の体験をもたらしてきた。ここで記載したデータ可視化手法は、街の風景を使ってデータと人々を、そして、データを介して人々同士を結び付ける。これは、失われつつあるものを取り戻す営みでもある。

結び付きを必要とするもの

私たちの作ったものが、位置情報を使って、その場所に関する人々の記憶とデータを結び付けることについて上記で述べてきた。そのデータの例としては、ツィートの感情表現であったり、俯瞰的な地図情報、そして、災害時の避難場所や避難経路という例を示した。2018年にこの作品を制作した後、私たちはこの仕組みを今後どうやって活かせるのかについて考えてきた。

アジア・オープンデータ・ハッカソンは、各国の政府系組織が開催していることもあり、そこで扱うデータは公共的なもの、例えば、観光や災害、少子化問題等の社会問題の解決を問うものになっている。この種のハッカソンは我々参加者に社会に向けた視点を持つきっかけを与えてくれる。私たちの作品を社会に役立たせるとしたら、どんな方法があるのだろう。

この手法を実現した翌年、あらためて私たちはこの手法をいかに発展させられるかを考えていた。その年、2019年は翌年に東京オリンピックの開催を控えており、時事的なテーマとしてその課題を扱いたいと考えた。当時、東京オリンピックに向けて、「オフピーク東京」というキャンペーンが提唱されていた。これは、オリンピックの開催に向けて期待される多数の来訪客のために、通勤時間のピークをずらし、電車・地下鉄等の公共輸送手段の混雑軽減を訴えかけるものだった。

^{幻に終わってしまったオフピーク運動。}\\

^{来訪者を向かい入れたいという東京の人々の思いを}\\

^{形にする機会となるはずだった。}\\

^{唯し、そのような機会はこの運動に留まらないはずだ。}\\

^{ }\\

^{ }\\

調べてみると、オリンピック開催期間中の毎日の混雑状況が東京都によって予測されており、その値がウェブ上で公開されていた。この値を私たちの方式で可視化したらどうなるのだろう。その場合に、私たちの方式が利用者に与える体験とはどのようなものになるのか。

^{東京都によって公開されたオリンピック期間の混雑予測。}\\

^{人々の協力を仰ぐためにはさらなる工夫の余地がある。}\\

^{新たな可視化手法によってそれを促す。}\\

^{ }\\

^{ }\\

オリンピック期間中の電車内の混雑予測値を、上空に可視化する。私たちが考えた表現方法は、その混雑予測値を上空に立ち込める雲として表現するものだ。現在は、まだ雲が立ち込めている。ただ、人々が協力してオフピークを宣言すれば、この雲は消え、晴れやかな空が姿をあらわす。それに向けて多数の人々に協力を呼びかける。その達成度の可視化は、人々の協力の促進にも繋がるはずだ。人々に訴えかけ、人々に行動を喚起させるための可視化だ。私たちの手法は、この目的にどこまで貢献できるのか。

^{オフピークの時間を登録する。経路はGPSで計測する。}\\

^{人々の貢献は三次元のオブジェとして見える化される。}\\

^{ }\\

^{ }\\

自分の通勤経路上で、スマートフォンを使って私たちのサイトにアクセスすれば、現在の達成度合いが雲の立ち込める風景として感じられる。私たちは別途、利用者がオフピークを宣言するためのウェブサイトを構築することにした。そして、どの区間でオフピークに貢献できるかをスマートフォンを使って記録し、そのサイトにアップロードできるようにする。記録はスマートフォンのGPS機能を活用し、自宅から勤務地までの位置情報を自動記録できるようにした。その経路における普段の通勤時刻と、通勤時間変更後の時刻を指定する。申請者のデータを集計し、東京都による混雑予測データをつかって、予測値を私たちが再計算するのだ。申請者には、データをアップロードする際に、東京オリンピックに訪れる外国人観光客のために、メッセージを残してもらうことにした。

「東京を楽しんで下さい。良い、オリンピックを!」

様々な人々のメッセージを、私たちが作り出した風景の中に組み入れる。それらは、雲の間から差し込む光となって、降り注ぐ。メッセージは字幕として表示されるようにした。日本を訪れる外国人観光客がスマートフォンでアクセスすると、彼らを暖かい気持ちで受け入れる東京の人々の思いを、光が降り注ぐ景色として感じることができる。

^{上空に示された路線図に沿って立ち込める雲。}\\

^{人々の協力でそれを取り除く。}\\

^{それは光の降り注ぐ景色となって来訪者を迎える。}\\

^{ }\\

^{ }\\

^{ }\\

これを一種のアート、もしくはアートの萌芽と呼ばせて頂けるならば、この種のアートの持つ社会的な意図に着目したい。アートはその美しさで人を魅了することができる可能性を持っている。さらには、そこに込められたメッセージや表現されたものの意味を伝える手段として機能し、鑑賞者に働きかけ、その心を響かせる装置になり得る。そしてそれはオフピーク等の社会的キャンペーンの協力者を増やすこともできるかもしれない。こういった営みが、人々の幸福につながるものであれば、それこそがアートの持つ力を最大化するものになるだろう。VR/ARによるデータ表現、身体性とここで呼ぶその力の具体例を示したこの作品で、筆者らのチームは3回目の最優秀賞を得ることができた。

結局、東京オリンピックはコロナ禍により延期され、入国制限もあり、オフピーク活動自体が必要ないものになってしまった。ただ、このような社会キャンペーンは、実際には無数のものが存在する。小規模な募金活動から、国家を揺るがすようなデモまでその形態は様々だ。コロナ禍で外出機会を減らした私たちの社会は、あらためてそういった活動の場が必要となるのではないか。その活動の状況をデータが組み込まれた風景として可視化し、人々の心に印象を残し、共感を広げていく。そのためのプラットフォームが必要なのだと思う。

この記事の冒頭で、この作品についての表彰式でソウルへ赴いた際の、街中でのデモ集会について触れた。それが、私たちのこの検討に少なからず影響を与えたのだとも書いた。私が見たようなデモ集会はソウルでは日常的な事だと言う。彼らはなぜデモを行なうのか。彼らには伝えるべきものがある。多くの人間がある主張のもとに集まっていること、それが生み出す景色。景色の中のそれぞれの人間には人生があり、その人生の重みを持った怒りや悲しみがそこにはある。私たちがこの作品を作っていた2019年は「デモの年」と呼ばれ、世界中でデモが多発したという。その年に開催された国連気候変動サミットの際に世界中の都市で開催されたデモは、主導的な立場にいるグレタ・トゥーンベリはじめ、世界中の合計で400万人の参加者が集まったそうだ。また、同じくこの年は、香港で民主主義を呼び掛ける大規模な反政府デモがあった。その参加者は主催者発表値で最大200万人と言われており、人口750万人の香港だけでこれだけの人数が参加したというのは途轍もない数字だ。一方で香港警察の公表した数値は、33万8000人となっており、その乖離は絶望的に大きい。政治的意図で誇張されたり圧縮されるのだとすれば、実際に集まった参加者の思いを取りこぼしていることになる。正しくその数値を可視化するためには、正しくその数値を求める必要がある。どのような方法や技術を使えばそれが可能になるのか。マスクで顔を隠して参加する匿名の活動家たちのために、匿名を保障したまま正しく参加人数を集計できるのか。それは決して簡単なことではなく、そこにもプラットフォームとしての役割が求められるだろう。暴力に巻き込まれる可能性のあるデモという手段に頼る必要のない、効果的かつ平和的な可視化プラットフォームが必要だ。

^{ 2019年の香港デモをデータ見える化の観点で現地取材したレポート。}\\

^{絶望で終わった香港デモを通して私たちは新たな手段の必要性に辿り着く。}\\

^{(画像クリックでレポートのダウンロードサイトに移動します。)}\\

^{ }\\

^{ }\\

また、デモという形態をとらなくとも、社会キャンペーンを人々の間で広げていくためには、メディアの力が不可欠である。逆に言えば、メディアに取り上げてもらうためにデモを行なっているという側面もある。特に、オンライン化が進む今後の流れでは、メディアに取り上げられなければ、社会キャンペーンは存在しないに等しくなっていくだろう。一方のメディアを取り巻く状況も変化しており、主流メディアを信頼していればよい時代はもう過ぎ去ってしまった。メディアはコントロールされ得るという危険性を前提条件として、それに頼らない方法を模索すべきである。メディアはコントロールされ得ることだけが脅威ではない。YouTubeの様なメディアは、AIによって利用者毎に個別にコンテンツがリコメンドされ、視聴時間の最大化が図られる。その結果、当人の関心がある部分だけに情報が偏る、いわゆるフィルターバブルに囲まれることになる。いかにして、伝えられるべき情報を伝えていくべきか。この議論は、メディアの話にとどまらず、正しい判断のあり方の議論を参照しなければならない。その議論は政治学に辿り着く。

政治学者ジェイソン・ブレナンは著書『アゲインスト・デモクラシー』の中で、民主主義の限界を示し、専門家集団による投票(エピストクラシー)の必要性を訴えたが、一票の格差を是認するこの考えは、たとえ有効であっても選挙の世界でその合意を得ることは難しいだろう。投票とは、万人が一人一票を持つというわかりやすさが、市民の合意の重要な基盤になっている。だが、ここで再びメディアのあり方に議論を戻すと、そのメディアで拡散するべき情報を十分な数の専門家が投票で決めるようなものを用意することによって解決の道が切り開かれる可能性がある。エピストクラシーをメディアに適用するわけだ。その専門家をどうやって決めるのか。それは、メディアリテラシーの教育と資格認定を開かれた形で誰もが関与できる形とするべきであろう。さらには、その関与が正しくメディアで反映されていることを示すには、改竄不可能なログをブロックチェーンにより共有する仕組みが有効だ。公開されたそのログを分析するとあらかじめ合意された規準でレコメンドが行われているかを検証できるようにするわけだ。とはいえ、利用者個人にとってより魅力的なメディアであるためのリコメンドを完全に否定するわけではない。実際には、エピストクラシーによる適切な情報流通を実現しつつ、いかにデータ分析・AIによる個人へのリコメンドをするかという、バランシングが問われることになる。

^{政治学者ジェイソン・ブレナンは民主主義の欠点を挙げ}\\

^{専門家集団による投票(エピストクラシー)による改善を提唱した。}\\

^{フェイクニュース等の拡散防止等、メディアへの応用が期待できる。}\\

^{ }\\

^{ }\\

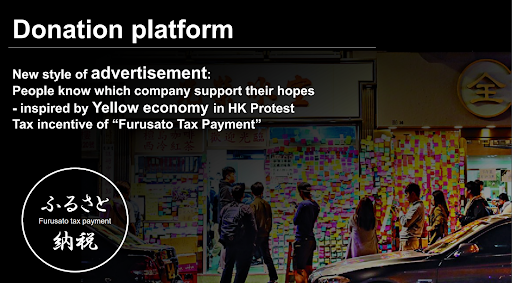

こうした社会キャンペーンのためのプラットフォームができるとしたら、もうひとつ重要な要素を入れるべきだろう。それは、「寄付」のプラットフォームとして機能させることである。社会キャンペーンは寄付を呼びかけるものも多い。多数の人に認識してもらった後の、行動の一つとしての寄付である。寄付された金銭は代理人によって行動に移される。つまり社会キャンペーンの出口となる。

寄付のプラットフォームにはすでにいくつかのものが存在する。複数の有名なプラットフォームを持つ、ふるさと納税制度は、制度的には寄付の一種であるが、利用者にとっては実質的には返礼品という形に変えた税金軽減の方法として認識されており、社会への市民意識を育むものとしては機能していない。

それでも税金と寄付の変換可能性には、大きな期待を持つことができる。義務として強制される税金に比べて、能動的に他者の救済につなげることのできる寄付とでは、納税者もしくは寄付者当人の満足度は大きく異なる。税金の主な目的の一つが資産の再分配であることを考えると、その機能が寄付という形で実現してもよいはずである。寄付は、寄付先の救済にとどまらず、寄付者の満足度向上に繋がる意味では、関わる金銭が二重の効果をもたらし、社会全体の満足度を大きく増大させられる可能性を秘めている。

ふるさと納税に関わるもの以外の寄付のプラットフォームは、いずれも認知度が高いとはいえない。特に、日本国内では寄付に関する意識が諸外国よりも低いのが現状である。受動的な税金聴取社会から、能動的な寄付社会に移行することで、市民の満足度を飛躍的に向上させる。寄付は、富裕層の娯楽だと考えている人も多いのではないか。ふるさと納税の手続きをしたことのある人であれば、先に示したように、それが寄付の一種であることを認識しているはずであるが、寄付をする手段としてふるさと納税を行なう人は少ない。ただ、ふるさと納税では、寄付額の大部分は税金控除によって実質の金銭的負担は相殺される2。仮に年収500万円で夫婦と子供がいるという家族構成の場合は、年間約4万円近くは負担なしで寄付ができる。年収1000万円であれば、その額は約15万円となる。ただ、手続きは慣れなければ面倒であるので、利用しない人もまだまだ多い。本来は寄付のための税金控除であり、それを返礼品を目的とするのではなく、助けを求める人への救済ができることに気づけば、寄付は多くの人が取り得る行動なのだ。あるいは、社会的責任を謳う企業であれば、給与支払いの仕組みに連動して、社員がスムーズにこれらの控除を受けられるような支援を検討してみてはどうか。それは従業員のエンゲージメント向上にも繋がるはずである。ふるさと納税の利用率は日本全体で12.5%であり、まだまだこの寄付の制度の活用の余地はある。

また、企業や町の店舗等も、寄付という形で社会に関与し、共感できる人々にその企業の貢献を共有することで、共感による経済圏を作ることができるのではないか。香港デモにおいては、抗議に賛同する店舗をスマートフォンで確認できるアプリにより、抗議の市民が利用する店舗を選ぶ「黄色経済圏」が形作られていた。これらは共感の場の形成として、資本主義のもとの広告に代わるものになる。消費を促すだけの広告は、共感の形成によって置き換えられるべきである。

^{民主化を求める市民と店舗が形作る}\\

^{香港の「黄色経済圏」。}\\

^{共感が作る経済は、暴走する資本主義を代替できるのか。}\\

^{ }\\

^{ }\\

先に示した寄付社会の実現という目標を実現する際には、ここで述べてきた寄付プラットフォームとしての仕組み、伝えるべきものを伝えることのできるエピストクラシー型メディアが有効な手段となり得る。その中で再び話をデータ可視化に戻せば、人々の関心を呼び起こす地図情報の活用、人を惹きつけるアートとしての要素が、そのプラットフォームでは求められるのだ。

2015年頃の特定秘密保護法への抗議活動で注目を集めた、学生達による抗議活動団体SEALDsは、アート的な要素に力を入れていたという。抗議のプラカード、ビラ等、メディアに映るグラフィックに責任を持つチームが構成されていたのだ。ともすれば、抗議活動は伝える内容が全てであり、アートを取り入れるのは目的外であると考えられがちであるが、人々の注目を集め、活動の求心力をもたらすものとしてのアートは実質上、必要不可欠である。

これまでに述べてきた、VR空間上での上空のオーロラ、あるいは立ち込める雲。その表現にはあらゆる可能性がある。大事なのは、伝えるべきデータに結びついた風景としての表現だ。先に述べたオリンピックにおけるオフピーク・キャンペーンのための作品では、オリンピックの会場となる新国際競技場の上空にゆっくりと回転する高さ500mの巨大なスクリーンを配置した。そこには、参加者の達成度が示されている。東京スカイツリーをはじめ、巨大な構造物は心理的な求心力を生む。それは、エジプトのピラミッドや、リオ・デ・ジャネイロのコルコバードのキリスト像、富士山をはじめとする山岳信仰の共通の由来となる求心力である。香港デモにおいても、天安門事件の追悼の塔は抗議者達を心理的に結び付ける象徴として機能した。大小すべての社会キャンペーン個別にこうしたモニュメントを作ることも、VR空間であれば可能である。人々は眼前にそびえたつそのモニュメントを見上げることで、そこに自分たちの活動を投影し、あるいは、活動する者の思いを受け止め、その活動の意義に心を動かされる。それが人々にさらなる活動への参加を促す契機になる。その無数のモニュメントは各々の社会キャンペーンに共感するアーティスト達による表現手段にもなり得る。アーティスト達が形にしたモニュメントは、共感者が集まることでより巨大な構造物となり、VRの街の上空に存在感を放つのである。その存在感の基盤となるのは、現実の風景である。本稿で述べた「風景の身体性」が、VR空間上のモニュメントに命を吹き込むことになる。

^{出所:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christ_on_Corcovado_mountain.JPG}\\

^{ }\\

^{ }\\

アートとしての可視化、伝えるべきものを伝えられるメディア、そしてその行動としての寄付社会への移行。私たちの社会には未達成のものがまだまだある。これらを包括するものは、政治哲学者ハンナ・アーレントが呼びかけた、歴史の中で失われた「活動(Action)」の尊重である。それぞれ唯一の経験を蓄積した個人同士が語り合い、社会に必要なものを見つけ出して行動に繋げる行為。AIの時代にあっても、人間の社会に必要なものは、多数の総体としての人間でしか見つけることはできない。受動的でなく各人が伝えるべきものを示し、それがエピストクラシーの規準で拡散され、多数の人々に訴える可視化が行われる。そして、そこに対峙する各人が寄付等の活動に繋げていく。これらが行われる場を作っていくことが必要なのだ。VR/AR、ブロックチェーンそしてAI。その道具は揃いつつある。テクノロジーが社会に対して今できること、その意義にあらためて目を向けよう。

^{政治哲学者ハンナ・アーレントが「公共領域」と呼ぶ、}\\

^{人々の活動の場をテクノロジーによって実現する。}\\

^{(画像クリックにより、The Future of Democracy Conferenceにおける}\\

^{本件についての筆者の講演資料にアクセスできます。)}\\

^{ }\\

^{ }\\

^{───}\\

本稿を記載するアドベントカレンダーの企画はクリスマスを迎える営みに由来しますが、サンタクロースのモデルとなった聖ニコラウスは助けを必要とする人々を救済する活動をした人物とあります。あらためて本稿をお読み頂いた方が、ご自分にできることについて思いを馳せて頂くきっかけになれば幸いです。

以下は、本稿筆者の著書になります。2017年、アジア・オープン・データハッカソンに初参加し最優秀賞を受賞した際の内容を記したもので、本稿の前日譚にあたります。チームメンバをどうやって見つけていったか、ハッカソンで上位に入るためにどのような工夫を行ったか等を記載しています。ハッカソン文化のご紹介にもなっていますので、ご興味あれば是非ご覧ください。