この記事は

著者は、東京大学の情報系学科に通う2回生です。家庭教師をしている生徒が情報系の中でも大学選びに迷っているということで、自分でも調べたのですが、情報系の大学選びに有益な考察を残されている情報がなかなかなかったので、自分の考えたことを記事として残してみます。

大学に通い始めてから2年弱しかなければ、ITの業界知識も就活序盤レベル(一応長期インターンもしていたりしますが...)なので、本当はITの業界人の方が書いてくださればもっと信頼性のある有益な情報が生まれるとは思っているものの、誰も書いて下さらないので著者が書くしかなかったというわけです。

一学生の妄言として、高校生に大学生からの視点として大学選びの一助になればいいなと思っています。

それでは、観点別に考えたことをまとめていきます。

地域について

著者個人の思想としては首都圏、欲を言えば都内推しです。まあ東京がすごい住みやすいというのもありますが(著者は地方出身です)、就活を考えると東京に拠点があることの重要性はとても高いです。

というのも、デカいIT企業はだいたい東京に拠点を構えていて、就活イベントもだいたいが東京です。(オンライン化の流れもありますけどね)

首都圏の次に都会とされている関西と比較してみましょうか。

皆様は関西に本社があるIT企業と言われて何が思い浮かべるでしょうか。

おそらく大阪のパナソニック、京都の任天堂ぐらいではないでしょうか。しかしこれ以外に「大手IT企業」と言って思い浮かんだ企業はほとんど東京が本社です。

もちろんそれなりにデカい企業だったら大阪に支社を設け、そこでも就活イベントを行うこともあります。本社だけは東京にあるけど、技術研究は地方でやってる、という企業もあります(自動車企業など)

しかし現実的には、関西の情報系大学生の多くは東京にまで足を運んで就活を行います。もちろん、単位の取得状況がまだまだだと、その間にも大学では講義がありますし、理系の最終学年なら卒業研究、修士論文で忙しいです。

高校生からすると就活は最終学年(大学4年生あるいは修士2年生)の後半というイメージがあるかもしれませんが、最近になって、特にIT企業は就活時期の早期化が進まれていて、就活は大学3年生あるいは修士1年生の夏休みから本格化するのが通例となっています。これについては、親世代とギャップがあり、親世代は就活焦らなくていいよというかもしれませんが、昔と今の就活は全く違うというのが通説です。

昔の感覚ですと、最終学年に入るまでに単位取り切って、すると最終学年は大学に行かなくとも卒業できるようになるので、そこで東京まで出て来て就活すれば良いじゃん、となるみたいです。しかし、残念ながら事実として現在では3年生から就活状況に差がつき始め(3年生はさすがに必要単位がまだあるので東京に出てこれない)、もっというと3年生のうちに内定もらっちゃうという学生もいます。(「早期選考」「青田買い」と検索すれば出てきます)例えばABEMAで有名なサイバーエージェントのように、インターンに参加しないと選考すらできないというケースもあります。かくいう著者も、2回生の時点で既にある大企業の内定を一つもらっていますが、これは東京に住んでいなかったら実現しなかったと実感しています。

関西ですら東京に出てこないといけない、という状況ですので、地方も同じ状況かとお思います。(むしろもっとしんどい、、?)

しかし、逆に言えば地方大のデメリットはこれぐらいなので、実家や親戚が首都圏にお住まいであったりと、これが大丈夫なのであったら首都圏でなくとも良いかもしれません。

2023/09/18追記

参考データを紹介します。

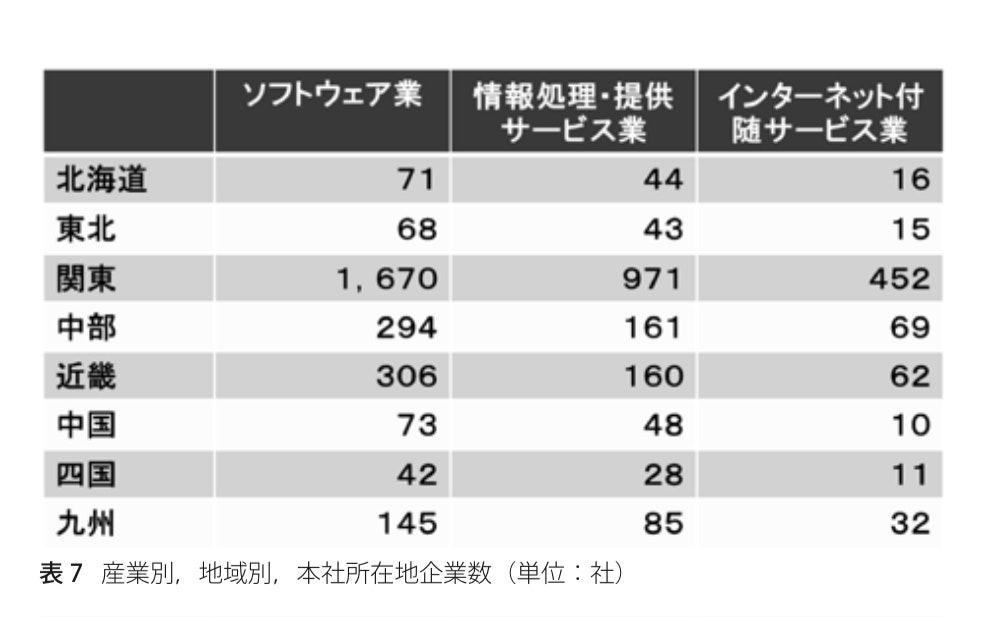

奥田茂仁「IT産業の地域分布に対する考察」(https://nais.or.jp/wp-content/uploads/2014/11/Vol8_009-019.pdf)より引用

IT産業が極端に関東に集中していることが分かるデータです。IT系の就活も関東に出向くことになるのは想像しやすいことでしょう。

次に就活の早期化について。

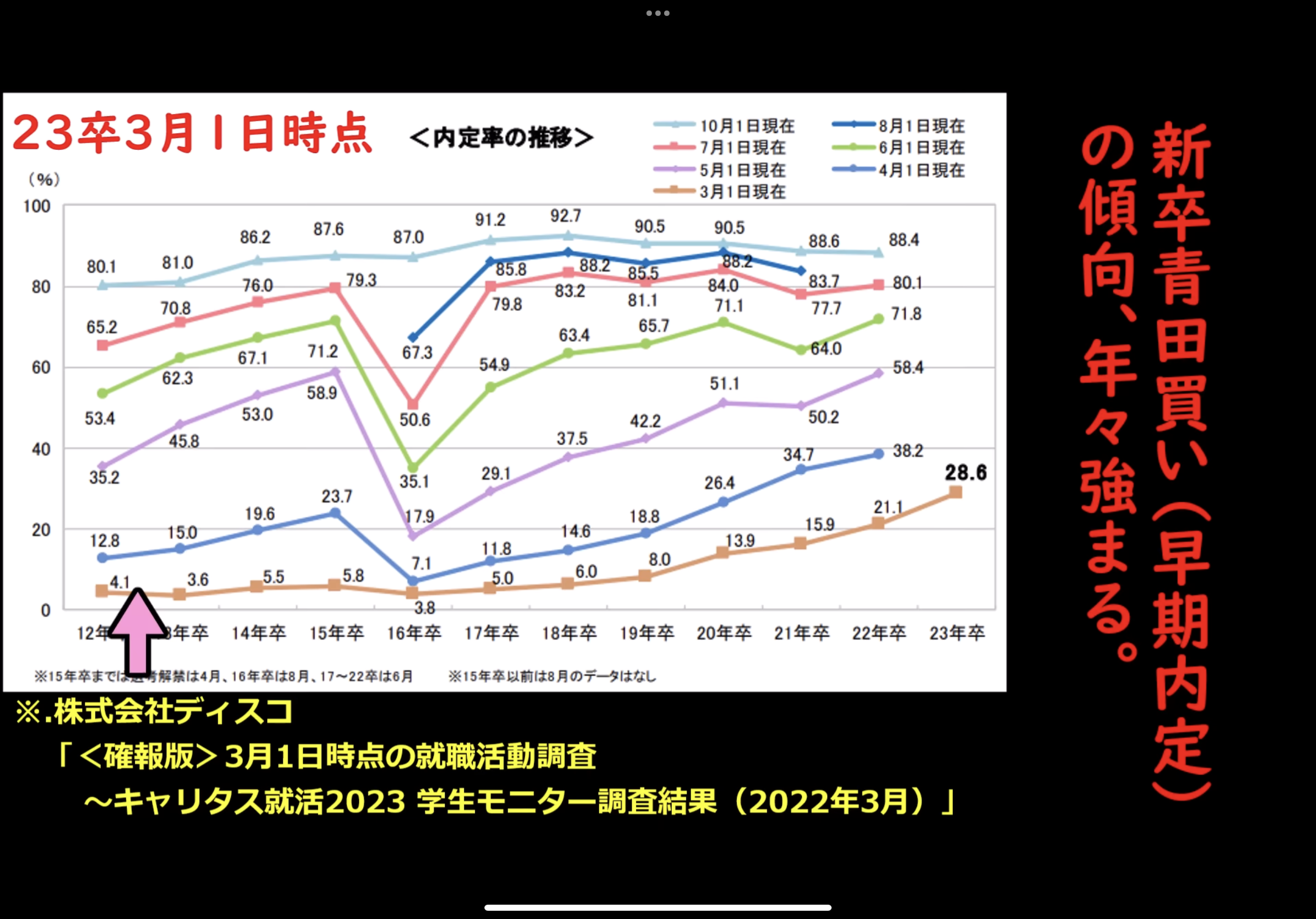

Fラン大学就活チャンネル「選考とは無関係」(https://youtu.be/uK7IUudOaYY?si=EhMsFTGag2D2dro_)より引用

4年生になる前から内定を得ている学生が28%もいます。就活はもう3年生から始まるものと考えて当然である時代になっています。

「研究室で選ぶ」は有効か?

高校の先生は、大学選びに迷ったら「研究室」に注目したらいいよ、とアドバイスするかもしれません。

これはある程度良いと思います。しかし、現実的な話としては、その研究室に入れる保証はありません。

ほとんどの大学では研究室振り分けにて、成績優秀者の希望を優先して配属されることがほとんどかと思います。

高校生のうちなら「俺は無敵やから研振りごときで止まるような人間じゃねえ!」という謎の自信があるかもしれませんが、現実的な話として、どんだけ自信があってもその研究室に入れる可能性は50%ぐらいと思ってた方が良いかもしれません。

著者はかつて高校生のとき進研模試全国10位以内でイキって謎の全能感がありましたが、いかんせん高校のお勉強と大学のお勉強は性質が異なるもので、大学では中盤ぐらいの成績しかないです。今の全能感が継続するとは限らない、ということですかね。

一方で、そもそも高校生の時から「これを研究する!」と決まっているのでしょうか?決まっているのでしたら大したものです。そのまま羽ばたいてください。

しかし、一般的な高校では、IT技術やIT業界との接点を与えてくれないので、何すればいいか分からないものです。

著者は大学1, 2年でITを学び、徐々に研究したいことを見つければそれで良いんじゃないかな、と思っていたりします。

しかし、マイナーなフィールドをやりたい場合は多少気をつけた方がいいです

例えば、著者がやりたいと思っているデジタルゲームの研究。

日本でデジタルゲームを研究できる大学をリスト化してくれている小林信重さんのこの記事があります:https://chimarisan.wordpress.com/university_list/

全国の大学という大学の、幾多もいる教授という教授を探して、これしかなかった、というと結構少ないじゃんという印象があるのではないでしょうか。

ここで注目してほしいのが、実は哲学や美学など文系的なアプローチでゲームを研究されている方も多いので、情報工学としてゲームを研究したい(ゲームAIなど)、となるとかなり数が減ります。

これだけ見ると、工学的なアプローチでゲームを研究したいなら東大じゃない?といった提言もできるわけです。(まあ東大の場合は教授の数がとても多いだけ、ということもありますが...)

卒業研究は誰も研究してこなかった未知の領域を切り開くものでして、そのフィールドについて知り尽くしている教授から助言を頂きつつ取り組むものです。まあ教授のフィールドを無視してやりたいことをやる、というのもアリなんでしょうけどかなり難しいでしょうね。

このように、フィールドによっては意外と取り扱う大学が少ないので、気をつけた方がいい場合があるよ、ということです。(逆に、暗号化や通信技術、AIなどメジャーなフィールドはどこの大学行ってもまあ出来ると思いますので心配なさらなくとも良いかと思います)

その一方で、選択肢の多さも大事ではないでしょうか。

この場合、単純に情報系の教授の数ですね。教授の数が多ければ多いほど選択肢が広がる、というだけです。

「専門性」に注目してみる

著者がオススメする一つの視点としては、その大学に行くと専門性がつくかという視点です。

そもそも専門性が必要かというお話は、後述の「卒業後の進路に注目してみる」をご覧ください。

一つ極端な例として、東京大学という大学があります。この大学は入学時点では学部学科が決まらず(全員教養学部からスタート)、「進振り」を経て2年の後期に学科がやっと決定します。この進振りというのがなかなか酷な制度で、教養学部での成績で競争が発生し、優秀者から順に希望の学科に行けるわけです。「教養」という言葉の耳障りの良さから、部外者はけっこうこれを賞賛しますが、それなりに多くの東大生はこれを批判しています。著者もそうです。というのも、情報系の学科はかなり人気のため、かなり高い成績を要します。すると、情報工学をやりたいために、かなり時間を削ってイタリア語を勉強しないといけない、量子力学を勉強しないといけないということが発生するんですよね。著者は成績が高くつくという理由だけで古典ギリシャ語をやっていました。έν οἴνῳ ἀλήθεια。ここで問題なのは、2年の後期までは情報工学をやる暇がないんですよね。2年の後期になると、やっとJavaのif文ができるようになります。

他の情報系大学生がカタカタプログラミングを書いている間ずっと一生使いもしないイタリア語を勉強しないといけないというのは、技術者としては痛手かと思われます。技術者は勉強するべきことが常に多いので、イタリア語をやっている場合ではないのです。単純に、4年通う内の1年半がかなり虚無だったと考えると辛いものがあります。教養が大好きな方はそれでいいと思っているようですから、思想の自由ということで。

例えば「食事する哲学者の問題」のwikipediaを見ると「大学レベルの計算機科学課程にはほぼ確実に含まれている。」とあり、実際に同年代の他大はみんなやってるのに東大生はまだなんですよね。

この是非は各々の思想に任せますが、大学の勉強を通じて専門性を身につけたいと思うのであれば、大学のカリキュラム構成については留意しておく必要があります。

もちろん、どの大学でも教養課程というものはありますが、一つの指標として、早いうちから(一年生から)技術に触れさせてくれるか、そして教養科目の成績の重要度が薄いかを提唱します。

前述まで著者は「技術に早いうちから触れさせること」の重要性を主張していますが、例えばプログラミング言語何か一つ覚えることができたら何かソフトを作れるようになるじゃないですか。しかしプログラミング言語を覚えていない間は何もできない。その点で早ければ早いほどいいと思います。

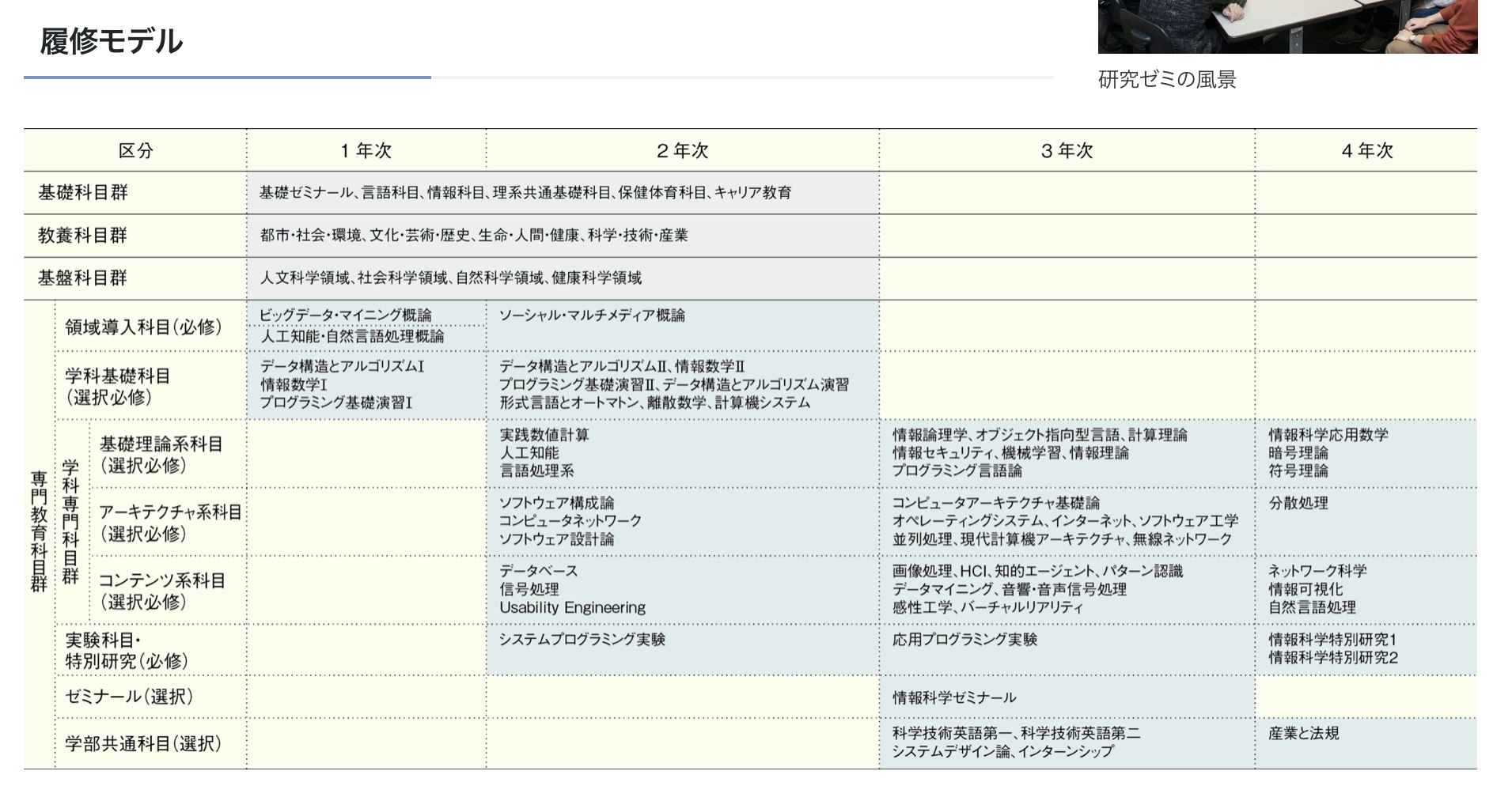

これについては、ほとんどの大学が下図のように「4年間の計画(カリキュラム)」を公開しているので、それを参考にすればいいんじゃないかなと思います。

東京都立大学システムデザイン学部情報科学科のカリキュラム(東京都立大学のホームページより引用)

その一方、ここまで著者の東大への悪口を見た方には「じゃあ自分でプログラミングやればいいじゃん」と冷笑した方もいるかもしれません。もちろん著者もそう思いますし、そうして来ました。大学のカリキュラム無視して独りでカタカタしてました。

しかし、独りでカタカタできる自由度というのは重要です。

例えば東大の場合だと、進振りにおいて一生使いもしないイタリア語と量子力学のウェイトがかなり大きいので、時間を割いてでも勉強しないといけなかったのです。

というわけで、教養科目の成績の重要度が薄いかということも重要ではないか、と思うわけです。

大学の科目は、「教養科目」と「専門科目」に分けられますが、専門性を身に付けるには「専門科目」あるいは自分のカタカタタイムに集中したいわけです。ここで例えば東大みたいに教養科目の成績で学部学科が決まったりすると、教養科目に集中せざるを得なくなり嫌だなあと思うわけです。

理想形は「入試で学科決まります、専門科目の成績で研究室振り分けます」という大学ですかね。これが一般的かもしれませんが。

卒業後の進路に注目してみる

なんだかんだ言って、卒業後の進路、特に就職が一番重要ではないかな、と思います。

しかしその前に、IT業界の概形を知った方がいいと思います。

日本のIT業界の姿(簡単に)

(伝統的な)日本企業には、下請け関係で成り立っています。

例えば、何かソフトウェアを発注したいと思ったA社の流れを見ていきます。

誰に頼むのか。A社は100万円とともにSIerのB社に発注するわけです。

SIerのB社は「どんなソフトを作りたいですか」をA社と相談し、ソフトウェアの設計図(UML)を作ります。

そして、その設計図を、下請け企業のC、D、E、F、Gの5社に、それぞれ10万円渡してプログラミングしてもらいます。

この5社から納品されたプログラムを、SIerのB社がえい!と結合し、A社に納品するのです。

結局、仕様を固め最後にパーツくっつけたSIerのB社は50万円儲け、実際に開発した下請け5社は10万円だけ儲けた、という構図です。

大事なのは、SIerと下請けという存在です。

SIerは自分では開発せず、仕様だけを作って下請けに開発を任せるわけです。これをシステムエンジニアといいます。

一般論ですが、システムエンジニアはプログラマーより給与が高く、人気です

その一方で、実際に開発しないシステムエンジニアはやりがいがないので転職する、という社会人も多く見てきました。もちろんやりがいを持って働いているシステムエンジニアも多くいるでしょうが。

これが(伝統的な)日本のIT企業の構図です。

もちろん、例外はあります。

例えばゲーム企業、外資企業(Googleのような外国の企業)は「全部自分たちでやっちゃおう」と、設計から開発までやっちゃいます。

君がやりたいのは?

なぜこのような話をしたかというと、やりたいことによって重要なスキルが変わってくるのです。

システムエンジニアやりたいと思った君は

SIerに就職して、システムエンジニアとして儲けたい!と思ったあなたに必要なのは、学歴と就活スキルです。

というのも、システムエンジニアの新卒求人を見るとわかりますが、システムエンジニアの募集の多くが「文理不問」です。ということは、IT技術の専門性は求められていません。(もちろんあった方がいいんでしょうけど)するとシステムエンジニアに就職するのに必要になってくるのは、就活で有利になることです。それには、学歴、そしてガクチカ(「学生時代に力を入れたこと」の略)の充実、そして面接スキルです。

大学選びも、「技術」軸より「偏差値」軸になってくるでしょう。(極論、東大ですね)

プログラマーやりたいと思った君は

俺は職人なんや!プログラマーとしてカタカタしてやる!と思ったあなたに必要なのは、技術力です。

例えばゲーム企業のプログラマー職には、大卒のみならず全国の専門学校からも猛者が集います。学歴は関係ないです。 (しかし優秀な人ほど高学歴だったりもして、結局高学歴ばかりになるオチがあったりしますが)

Googleなど外資企業で(SIerより)儲けるプログラマーになりたいと思っても、外資もまたスキル重視です。 (アメリカ様からすれば東大も低学歴です) 選考は「コーディング面接」と言って、技術力を試されます。

そうなると、大学選びの軸は「偏差値」より「専門性」重視になるでしょう。

ハードウェアもやりたいか

この軸は、大学選びというよりかは学科選びに重要です。

例えば東京都立大学のシステムデザイン学部には「情報科学科」と「電子情報システム工学科」がありますが、自分がどっち行きたいか、自分でわかりますか?

ソフトウェアとハードウェアの違いがわかるでしょうか?

ニンテンドーSwitchで例えると、Switch自体をハードウェア、Switchの中で動いてるゲームがソフトウェアですね。

ここで、もし「Switch自体を動かすプログラムを書きたい」(例えば、ボタンが押された時の処理、スピーカーの処理など...)と思ったあなたは、組み込み系エンジニアとして「ハードウェアもやりたい」ということになります。

「デジタルな世界の中で世界を創成したい!」というあなたは、ゴリゴリのソフトウェアエンジニアで、「ソフトウェアやりたい」ということになります。

先ほどの都立大の例ならば、前者なら電子情報システム工学科、後者なら情報科学科、という選択になりますね。

また、かなり電子物理やらせたがる情報学科が多いです。(東大がそう)

例えば著者は極端にソフトウェアを極めたがっていて、あんまり電子物理やりたくないな〜と思っていますが、必修に何が含まれているかは重要な要素の一つですね。この必修に物理があれば絶対物理をしなければならなくなるので、興味分野が絞っているのであれば必修を確認するべきかと思います。

もしかしてデータサイエンティストになりたい?

データサイエンティストも「情報系」に分類されます。これはプログラミングを極めるというより、統計学のようなデータ分析を極める感じですね。(もちろんゴリゴリにプログラミングしますが、プログラミングが主目的ではありません)

もしAI、機械学習がやりたいというのであれば、あなたはデータサイエンティストになりたいのかもしれません。そうなるとデータサイエンス系の学科があればそちらですし、もしさっきの都立大のように「ソフトウェア」学科と「ハードウェア」学科に分かれていればソフトウェアを選ぶことになります。

結局何選んだらいいんですか!

就職後の将来像をどう大学選びに活かすかお困りですか?

色々やりようはありますが、各学科が公表する「卒業生の進路」を参考にすると良いでしょう

お茶の水女子大学理学部情報科学科のページが面白いです。

読売新聞によるとお茶大のIT就職力は東大の1.5倍だそうです(就職力って何だ!?)

例えばこのお茶大の2021年度卒業生進路を見ると、31人中GAFAが3人!?めっちゃ優秀やんすご!ってなるわけです。

もし年収を重視しているならば、ここに挙げられている会社名を引っ張ってきて「(会社名) 年収」と検索すればすぐに出てきます。(上場企業は平均年収の公表を義務付けられています)

先程の話を踏まえて、就職したい職種の主要企業の社名を調べてから、各学科の進路を見ればいいということですね。

同じ大学でも学科選びの参考になります。

例えば東大の例だと電子情報工学科はメーカー(それも組み込み系)が揃いますが、システム創成学科(一応情報系です)を見ると、SIerやソフトウェア系もあれば金融とかも幅広いねえ、となるわけです。こういう就職先の業界が幅広い場合は、データサイエンティストとして登用されているか、シンプルに学生が金優先で就職しているかの場合が考えられます。(実際にシステム創成学科はビジネス志向の学生が集まったり、カリキュラムはデータ分析重視です)

最後に

著者の効率厨的性質もあり、ずっと技術者として成り上がるにはという議論をしてきました。

在学中の生活の満足度などに関する大学選びの情報はたくさんあると思うので、著者の役割はここで終わりかなと思います。

もっとも、著者は東京にあるから東大に進学したという単純な動機で、まともな大学選びをしていなかったのですが、進振りでは将来像を踏まえて数ある情報系学科から一つ選択した経験があり、進振りのノリで高校生の大学選びを考察するのは価値のある情報かな、と思った次第です。

一人でも多くの高校生が満足いく大学選びを遂げられることを祈ります。

おまけ:学費で迷う君に

ご家庭の事情により、学費の高い私立大学にはいけない、首都圏へ行けないと悩まれている高校生は、この動画を見てください:https://youtu.be/k4z2VLSv_IM

日本の奨学金は借金ではありますが、とても条件が良い借金です。さまざまな事情はあるかとは思いますが、もし経済的な事情で行きたい大学を諦めているという高校生がいるのなら、もう一回考え直してほしいと思うわけです。