1. はじめに

ものづくりが好きで、バックパッカーで、そこにFPVドローンにどハマりしたことで

「旅先でサクッと飛ばせるFPVドローンが欲しい!」

と思うようになった。

しかし現実は100g以上になると航空法の事前申請が必要であったり、荷物の量がかなり増えてしまったりなどがあり、"ドローンを飛ばすための旅行"になってしまうこともしばしばである。

100gを境目としてどのような法規制が追加されるかについては、

以下のサイトが参考になります。

つまりは

- 法的な準備が不必要で、

- サクッと持って行けて、

- その場でビュンと飛ばせるものが欲しい!

そう思うようになりました。

しかし、そんなものはどこにもない・・・

「じゃあ作るしかないよね!!」

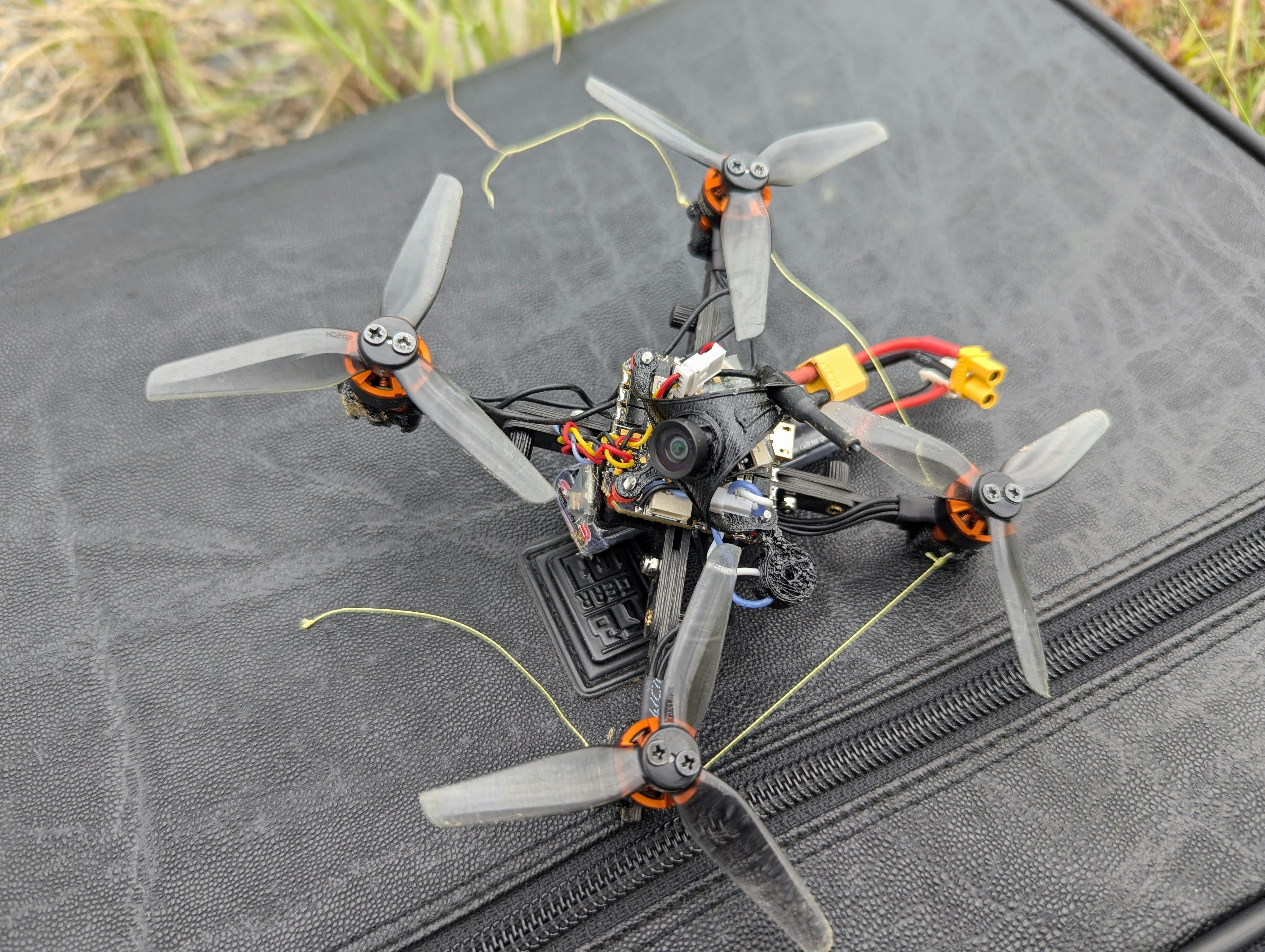

先に、私なりの回答をお見せします。

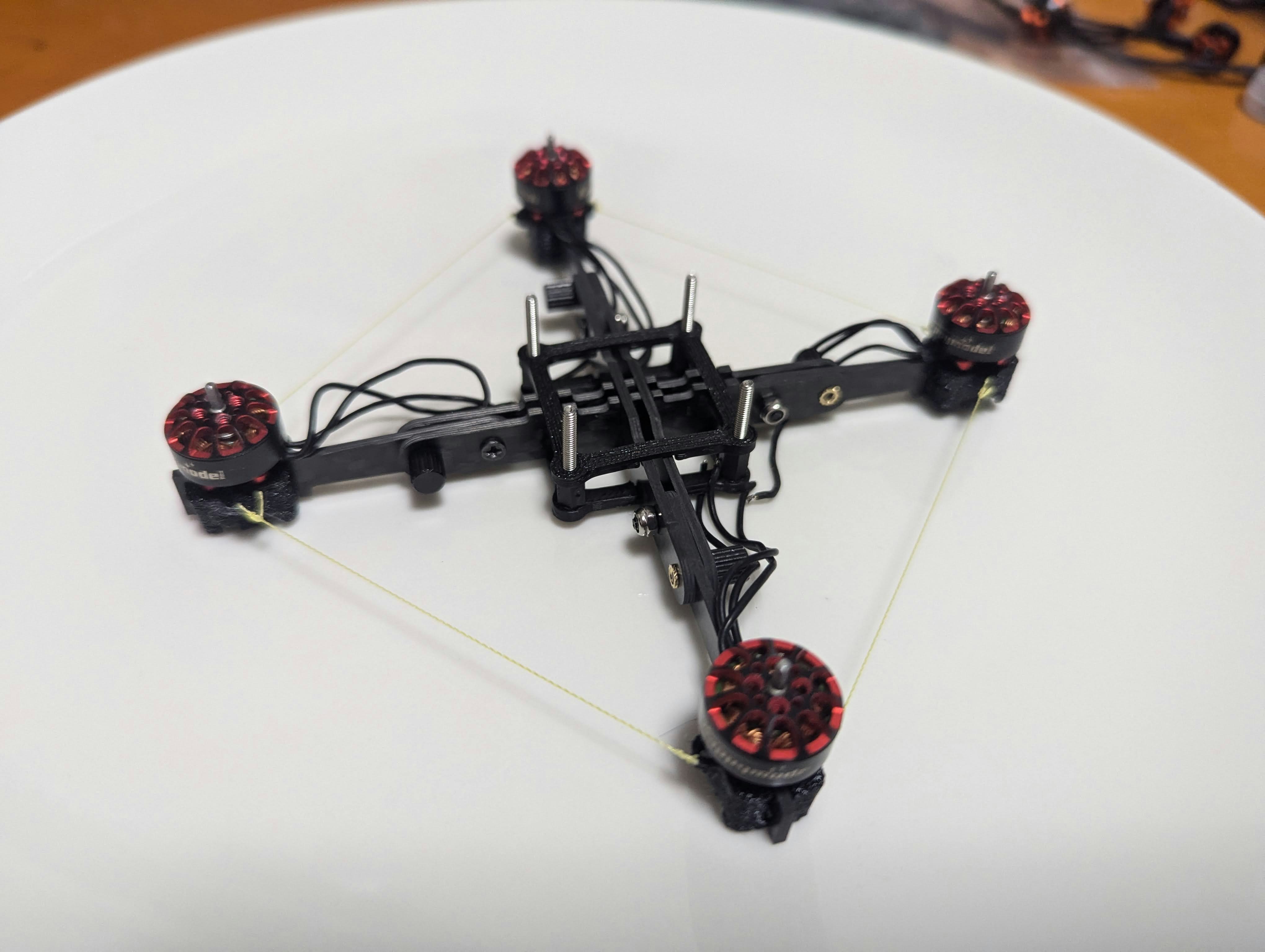

こちらです。

本稿は、構造的観点からU99 FPVドローンを真剣に考えて、

実際に作って試験飛行を行って完成形まで仕上げ

上の子が出来上がっていく過程を綴った備忘録です。

2. 設計思想

絶対に譲れない条件は、以下の3つ。

- 飛ばす楽しさを味わえる機体であること

- 航空法の事前準備が不必要なこと

- コンパクトで持ち運びが容易であること

3. 設計目標の明確化

この言葉における私なりの定義は、

「屋外でも不自由なく飛ばせて、ある程度のフリースタイルもできる」

である。

ところで、youtubeでよく目にするようなカッコよく空を舞っている機体は、だいたい5inch機である。

では5inch機をU99で実現できるかというと、、、これはかなり厳しい。

一方で、皆さんはUDGPというU99のレースをご存知だろうか?

Ultra Drone GrandPrix

たまに私もUDGPに参加しているのだが、みなさん5inch機と遜色ないスピード感でビュンビュンと飛ばしている(羨ましい)。

技術的にも技量的にも激アツなので、是非ともみなさんも参加してみてほしい。

そしてこのレース、当時のレギュレーションでは機体のサイズに制限はないのだが、

ほとんどが3inch機や3.5inch機に収束した。

U99の機体であれば、1.5inch機でも2inch機でも良いのだ。

しかしUDGPが示したように、飛ばしていてスピードが乗り、爽快感があるのは3inch機である。

従って、3inch機をベースにしよう。

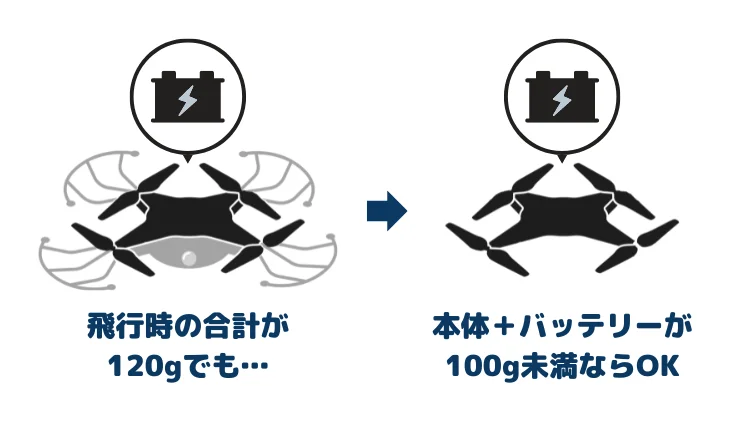

航空法における無人航空機と模型飛行機の境目は、重量100gである。ここを境として、FPV機の場合は

飛行日誌の作成、飛行の許可承認、飛行計画の通報

など、航空法に規定された様々な事前準備が必要となる。

しかも、ものによっては数日間も待たなければいけない。

(私も元々は100g以上の機体も飛ばしていたが、航空法に規定された事前準備が面倒で飛ばさなくなってしまった)

この大事な大事な重量の定義とは、

バッテリー + 機体重量

となっている。

そして機体重量の定義は、飛行に直接関与するモーターやプロペラやFCなどの重量が当てはまる。

できれば正面突破の"全備重量"で行きたいが、、、

そこに拘泥すると設計手法の可能性が狭まるので柔軟に考えていこう。

とにかく、航空法の事前準備が不必要となる機体に仕上げることはマストだ。

UDGPを参考にして、機体重量は70g以内に抑え込むと目標設定する

FPVドローンは、意外とプロペラが場所を取る。

折りたためる機体も複数存在しているが、どれもU99ではないので航空法上の事前申請が必要になる。

よって、U99で折りたためる、しかも工具を使わず折りたためるものがいい。

折りたたみ構造という重量でのハンデを負うのだから

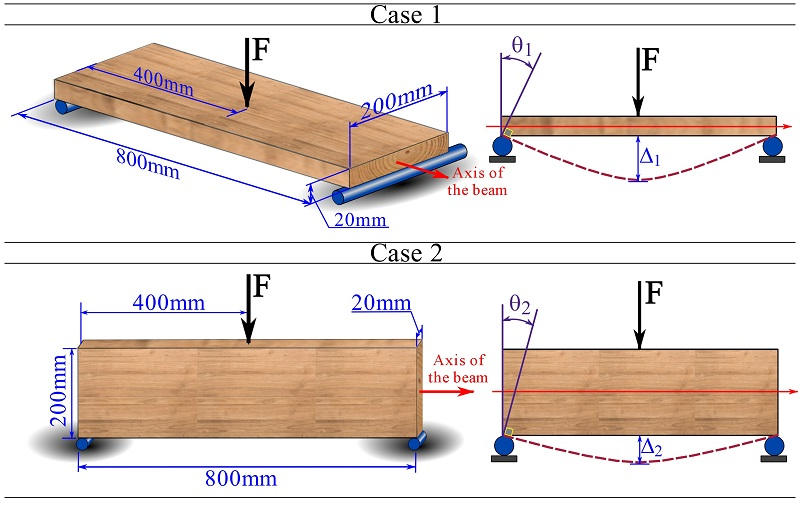

フレームの形状については構造力学的に最適な形を目指したい。

ここで、飛行中にかかる力を研究してみる。

モーターを中心として発生する力学要素を分解すると、以下の3つに大別される。

- プロペラの推力

- プロベラ回転の反トルク

- プロペラ回転と、機体自体のロール・ピッチの、練成によって発生するジャイロモーメント

この中で最も支配的な力は、おそらく"プロペラの推力"であろう。

と言うことは、フレームの断面形状は従来の横長形状ではなく縦長の形状ではないだろうか。

折りたたみ機構を備えるためには、従来のフレームよりも重量が増えてしまう。

効率的なフレーム断面形状にして軽量化を図らなければいけない。

縦向きにフレームを配置して、ヒンジのように途中で折れるようにしよう。

ということで、設計目標をまとめると以下の通りになる。

- 機体のサイズは3inch機

- 機体重量は65g程度

- 工具を使わず折りたためる構造

- フレームは縦向き配置で最適化

4. 材料力学を使って強度計算してみよう

現実とシミュレーションは合わないことが多くあるが

なんとなく作って、空中で分解してしまったら大変危険である。

なので、簡易的な強度計算によって安全性の閾値を求める。

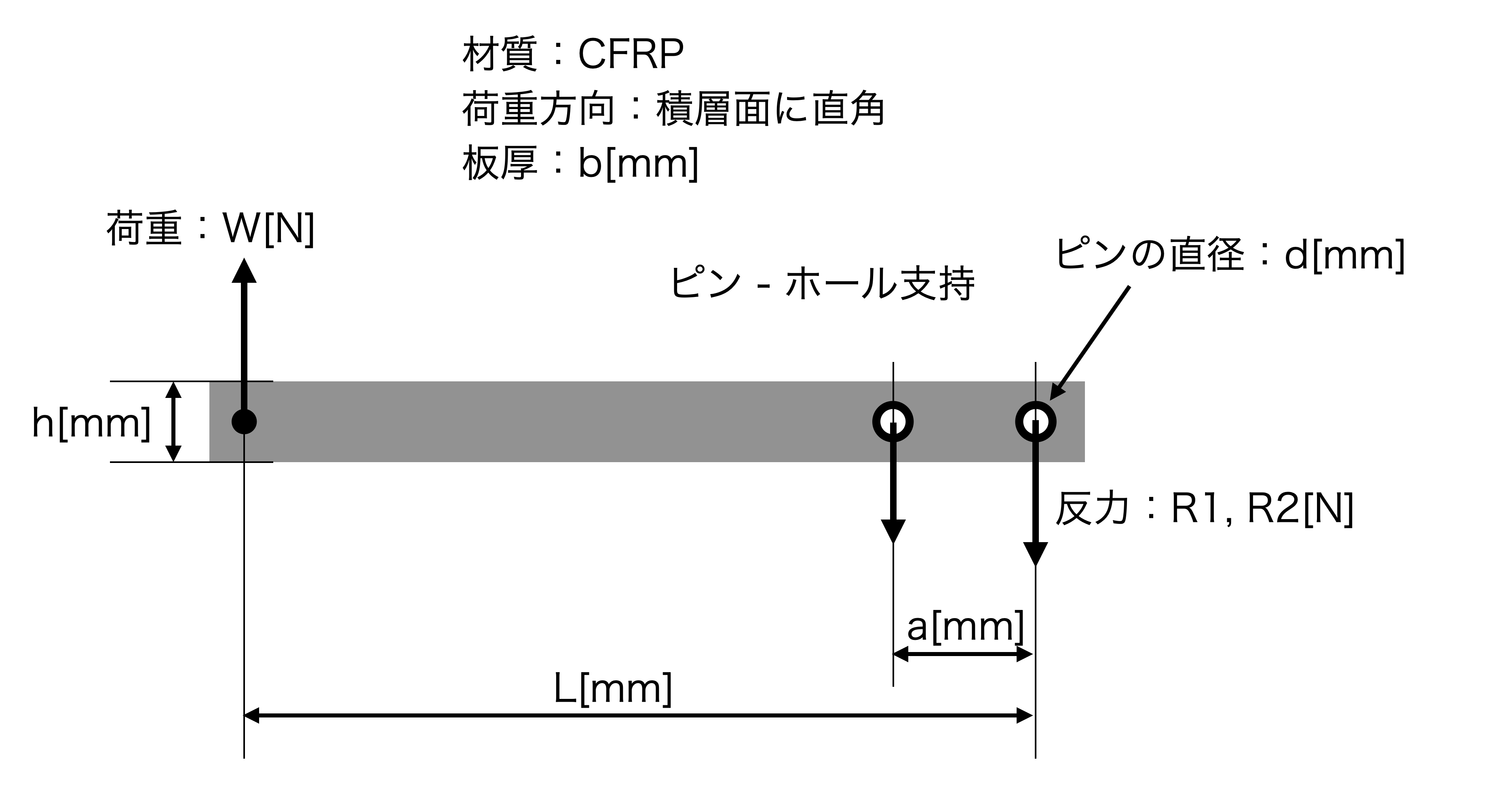

<前提条件>

- 材質:CFRP(炭素繊維強化プラスチック)

- 荷重方向:積層面と並行

- CFRPのせん断強度を:𝜏max[N/mm²]

とする。

<幾何学的パラメータ>

- 板厚:𝑏[mm]

板の高さ:h [mm]

ピンの直径:𝑑[mm]

ピン間距離:𝑎[mm]

ピン1から荷重位置までの距離:𝐿[mm]

荷重:𝑊[N]

<反力の計算>

力のつり合い

\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad R_1 + R_2 - W = 0

モーメントのつり合い

\sum M_{\text{pin1}} = 0 \quad \Rightarrow \quad R_2 \cdot a - W \cdot L = 0

ここで、ピンの部分が最も段面積が減少するため、

ピンの部分が最も応力集中すると考える。

<ピン部分の有効せん断面積>

A_{\text{effective}} = b \cdot (h - d)

<せん断応力>

ピン1でのせん断応力

\tau_1 = \frac{R_1}{A_{\text{effective}}} = \frac{R_1}{b \cdot (h - d)}

\tau_1 = \frac{W \cdot \left( 1 - \frac{L}{a} \right)}{b \cdot (h - d)}

ピン2でのせん断応力

\tau_2 = \frac{R_2}{A_{\text{effective}}} = \frac{R_2}{b \cdot (h - d)}

\tau_2 = \frac{W \cdot \frac{L}{a}}{b \cdot (h - d)}

<結論>

b \geq \max\left(

\frac{W \cdot \left( 1 - \frac{L}{a} \right)}{\tau_{\text{max}} \cdot (h - d)},

\frac{W \cdot \frac{L}{a}}{\tau_{\text{max}} \cdot (h - d)}

\right)

< Wについて>

もっともGがかかるであろうパワーループに耐えることを考える

秒速30m、高さ10mのパワーループをした時の最大Gはどれくらいか。

1.円運動の加速度公式

最大のGは、ループの最下点、つまり向心加速度に重力加速度を加えたものとなる:

a_{\text{max}} = \frac{v^2}{r} + g

ここで、vについて

v = 30 \, \mathrm{m/s}

ループ半径rについて

r = \frac{10}{2} = 5 \, \mathrm{m}

重力加速度gについて

g = 9.8 \, \mathrm{m/s}^2

よって最大加速度は

a_{\text{max}} = \frac{v^2}{r} + g = 180 + 9.8 = 189.8 \, \mathrm{m/s}^2

このことより、最大となるGは

G_{\text{max}} = \frac{a_{\text{max}}}{g} = \frac{\frac{v^2}{r} + g}{g} = \frac{\frac{30^2}{5} + 9.8}{9.8} = \frac{180 + 9.8}{9.8} \approx 19.37 \, G

である。

U99で4つのアームで支持することから、

W = G_{\text{max}} \cdot 1 [N] \div 4 = 77.48 [N]

となる。

4. 試作α-type

手っ取り早く折りたためる機構は、ネジの抜き差しでロックができるヒンジ機構であろう。

ヒンジの機構については、一旦何も考えずとりあえずシンプルな形でいこう。

チャチャっと図面に起こして、3Dプリンターで召喚。

次に、手で回せるネジを探す。

脱着が容易で、流通量が多くて入手性に優れているものは、

- 蝶ネジ

- アイボルト

しかし探してみたところ、最小径はM3ばかりである。

3inch機でM3ネジは強度過多であるし、重すぎる。。。

どうしようかと考えていたところ、ふと机にはノギスが転がっていた。

ぼーっと眺めていると、、、あるではないかいいネジが。

ノギスの位置をロックするネジである。

アームについては飛行の安全性に影響があるので、カーボンで製作することにした。

カーボンの加工委託については、WTW熊本のTori3さんやKoiShunさんから多くの助言をいただきました。改めて感謝しています。

特にTori3さんのノウハウ資料はとても参考になったので必見です。

それでも、地面と衝突した時の撃力には耐えられないかもしれない。

- 横方向の力を支えて、

- 軽くて強くて、

- しかも途中で折れ曲がる、

そんな夢の素材はあるだろうか??

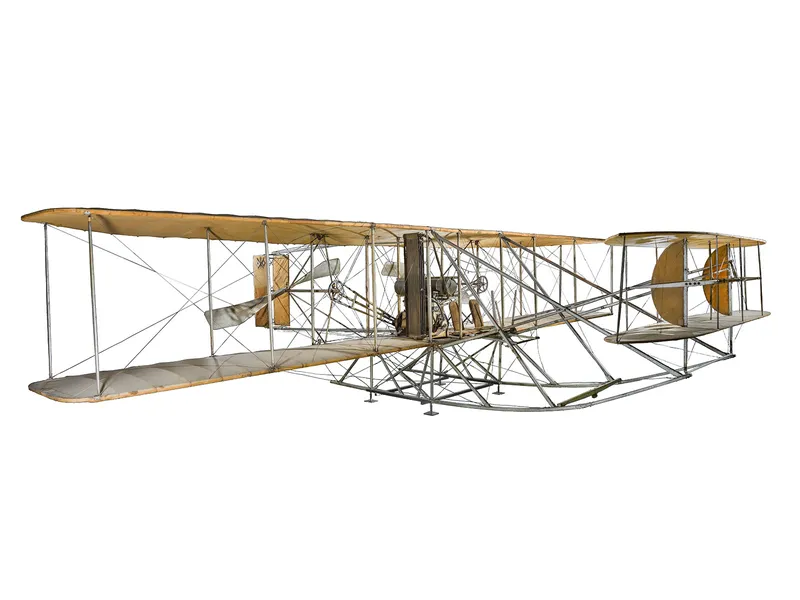

色々と考えてみた結果、昔の飛行機であるものを見つけた。

Wire Brace Structureである。

昔の飛行機は材料強度が低かったため、代わりに鋼鉄製のWireを這わせて、

Wireの張力で機体構造を支えていた。

これをU99にも応用できないだろうか。

Wireよりも軽くて強い"線状"の素材を探していたところ、

最終的にはダイニーマに行き着いた。

フレーム端同士を細めのダイニーマで繋ぐことで、

張力でもって、フレームにかかる外力を内力に分散して打ち消す

そんな戦略で臨む。

最悪、衝突時にダイニーマが切れることでエネルギーを吸収して

FCやモーターのダメージを軽減できると嬉しいな。

U99で折りたたみ式の3inch機、完成形に近づいてきた。

— koloro (@kmkoloro) September 4, 2024

旅行ついでにサクッとFPVがしたい!

推力方向の静荷重試験で、6.5kgまで耐えることも確認済み。

2S 750mAhで飛行試験したら、ホバリング16分という結果。

しかし需要はあるのだろうか

CFRPでアーム作ってみるかなぁ? pic.twitter.com/oweWItAzjb

5. 飛行試験してみた

飛ぶには飛ぶ。しかしフルスロットル出すには少し心許ない。

墜落時はダイニーマが切れてFCやモーターは無事なのだが、フレームがすぐに折れてしまう。

ちょっと地面を擦っただげでもポキポキである。

おまけに、3Dプリンター製のコア部もとても弱い。

6. 試作β-type

アームはもっと分厚く、幅も増やす必要がある。

細めのダイニーマもすぐに切れてしまう。ここはもう少し太めのダイニーマに交換したい。

そしてやはり、応力を伝達する部材はCFRPにしたほうがいいようだ。

このコア部品もどうにかCFRPで作りたい。

ということで設計変更を行う。

雌ネジについては、CFRPの場合はClinch Nutがよく使われるが、

重量削減のためInsert Nutを使用する。

ヒンジの部分は、M2ボルトと緩みにくいナイロンナットを採用。

FCのマウント部は応力がかからないので、

軽量化と経済性を考えて3Dプリンターの部品でいく。

さて、どうなるか

7. 飛行試験してみた

かなりよく飛ぶ!

現状、折りたたみで気持ちよく飛ばせているので、

— koloro (@kmkoloro) November 15, 2024

あと少しで完成間近 pic.twitter.com/tnSKg3UF0I

墜落しても基本的にはノーダメージ

途中でコンクリートに突っ込んだが、ダイニーマが切れるだけで、フレームも電子装備品も壊れずに守られた。

私の操縦技術レベルでは、満足できる機体に仕上がった。

しかし、急ターンの時に少しだけ機体が振動している気がする。あと少しだけ剛性を高めなければ。

また、ダイニーマの有無で飛行挙動の変化を確認したが、ほとんど変わらなかった。

しかもダイニーマ無しで墜落したとしても、今の形状であれば全く問題ないことがわかった。

ダイニーマは時間が経つと緩むので、整備性も良くない。

なので次号機以降は、思い切ってダイニーマを無くすことにしよう。

8. 試作(γ-type)

コア部分の強化と、Insert Nut部分の設計修正を行なった。

加えて、モーターマウント部も少しだけシンプルな形に修正。

ダイニーマについては、前章の通り撤廃した。

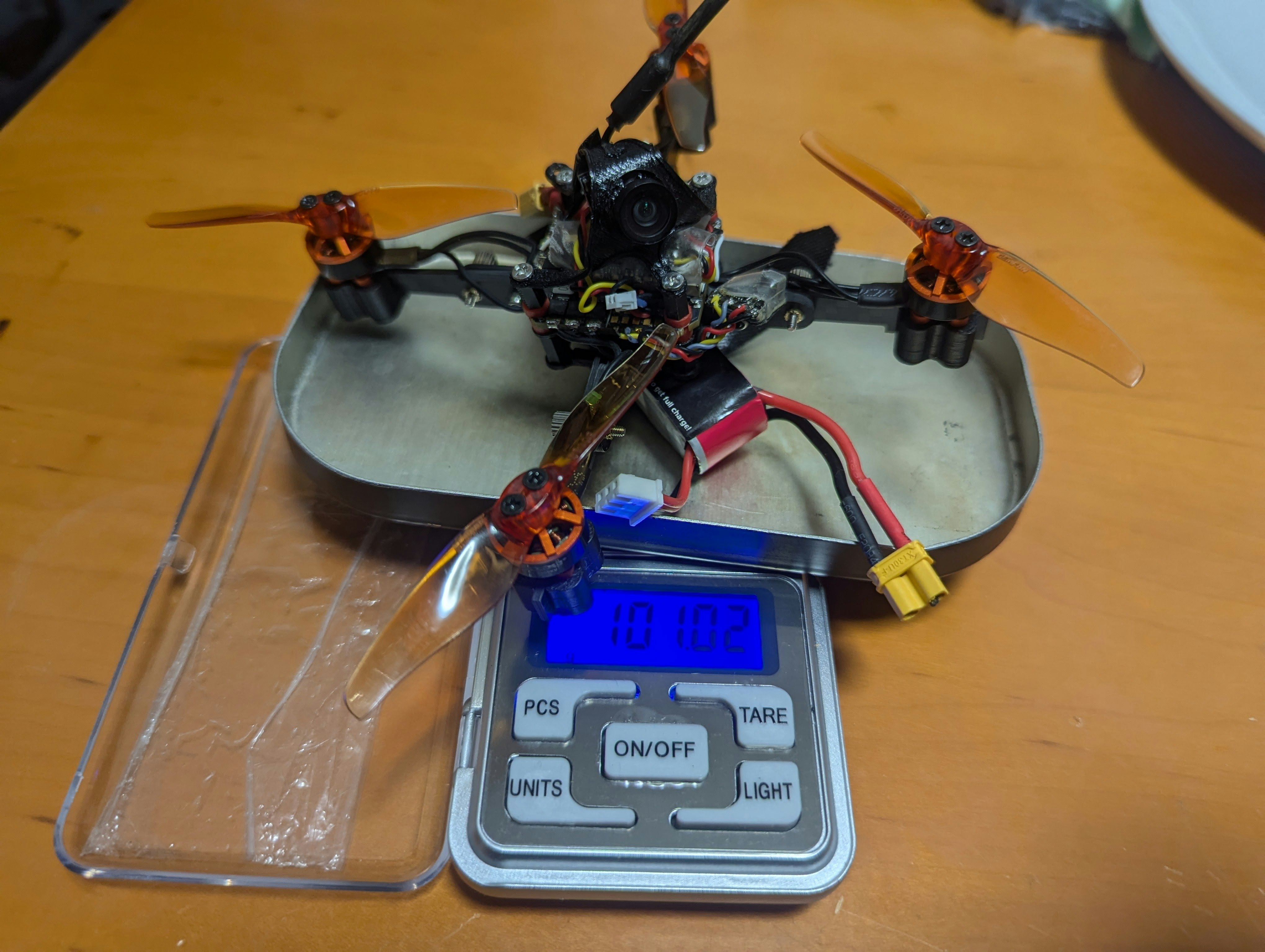

カメラ、VTX等すべて含めた重量で67g

2S 720mAhのバッテリーを入れると、1gほどオーバーしているが、全備重量なので

航空法上はU99だから、、、、ということで少し目を瞑ってもらいたい。

9. 飛行試験してみた

よく飛ぶ!これがほしかった!!

ようやく使えるフレームになった!

— koloro (@kmkoloro) December 10, 2024

折りたたみ機でこれだけ遊べるから

フレーム剛性としては及第点かとッ

そしてAONEドローンスクールさん

楽しい場所をありがとうございました!!#AONEドローンスクール埼玉校 pic.twitter.com/1JQ2dglb0L

コンクリートに落ちても、木にぶつかっても

フレームは損傷なし!

8. おわりに

もう少しだけこだわりたい部分もあるが

ここまで多くの時間とお金を使ってしまった。

追加研究のための費用は完全にショートしているので

ここで飛び立たせたいと思う。

せっかくここまでやったのだから、名前とロゴも作ろう

機体名については

- 日本らしさを感じられる語感

- 法律に縛られず自由に空を舞う鳥のイメージを持たせたい

- 折り畳んだ時の形が、折り鶴に似ている

ということで

ORI CRAFT

気持ちよく飛ばせる段階にはあるので、研究資金調達のためにも小ロットからリリースしてもいいかもしれない。

もし数個でも売れたら、需要ありと判断して継続研究していきたい。

そんな夢を見たい。