空力音

風が吹いて木に当たると木枯らしの音がする。

楽器に息を入れると音が鳴る。

自動車に乗ると風切り音が聞こえる。

空気が流れて物体に作用することで、きれいな音から不快な騒音まで様々な音が発生する。この音のことを「空力音」(もしくは流体音など)という。

どのような音が発生するかは、

- 流れの条件(流速、方向など)

- 物体のカタチ

によって変化する。

たとえば、同じ楽器を吹いても、うまい人が吹けばいい音が鳴るし、初心者が吹けば音が鳴らないこともある。カタチが同じでも、流れ(息)の条件によって、音が変わる。

また、同じ人でも違うメーカの楽器を吹けば、違う音色になる。流れ(息)の条件は同じでも、カタチ(楽器形状)によって音が変わる。

目的の音を出すために、どのようなカタチに設計したら良いか?

どのように流れをコントロールしたら良いか?

それを明らかにするために、空力音響学の世界では、理論、実験、数値計算、機械学習等によって様々な研究がなされてきている。

流れと音の相互作用

-

流れと音が相互作用が重要な現象

フルートやリコーダーでは、息を入れると音が発生する。ここまでは誰もが知っているが、実はそれで終わりではなく、発生した音が息の流れに影響を与えている。

楽器から音が鳴っているとき、管内では定在波が発生していて、圧力がわずかに高くなったり低くなったりを繰り返しており、それによって空気の密度がわずかに「疎」⇔「密」に変動している。

このような、圧力変動に伴う密度変動のことを「流体の**圧縮性**」という。

定在波による空気変動の影響を受けて、息の流れは上下に振動する。そして息が管から出たり入ったりすることで定在波が影響を受ける。

このように、フルートやリコーダーでは、流れと音が相互作用(連成)している。

-

流れと音が相互作用が重要でない現象

しかし、すべての空力音で流れと音の連成が重要なわけではない。音が流れにほとんど影響しない場合は、連成を考慮する必要は無い。

たとえば、自動車の風切り音のように、流れによる空気変動に対して音による空気変動がわずかな場合は、音による流れの変化を無視できる。この場合、自動車まわりの流れがどうのようになるかは、流体の圧縮性を無視し、非圧縮性流体と仮定して考えることができる。

数値計算手法

-

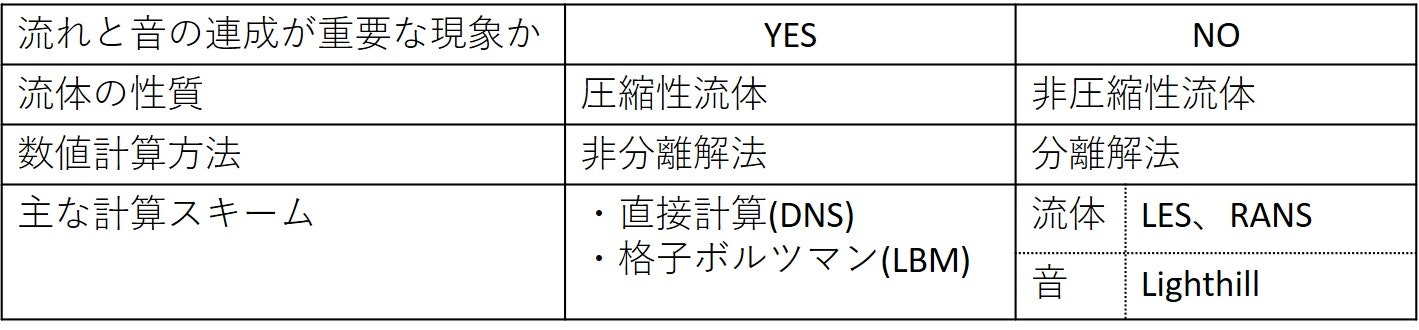

流れと音の連成が重要な場合

流れと音を同時に解く必要がある。

そのため、流体を圧縮性流体として扱い、圧縮性流体の支配方程式に基づいて、流れと音を計算する。

-

流れと音の連成が重要でない場合

流れと音を別々に解くことができる。

その場合、流体を解くときは、音を考える必要が無いので、流体を非圧縮性流体として扱い、非圧縮性流体の支配方程式に基づいて流れを計算する。

ただし、非圧縮性流体では音が発生しない。そこで、流れからどのような音が発生するかは、流れの状態から音の発生と伝播を予測する方程式(Lighthill方程式など)を用いて計算する。