目的

ビジネスアナリストの目的はすべての要求を可視化し、それをすべてのステークホルダーに理解させることにあります。

要求から重要な要素を引き出し、モデル化し、文書化してそれを伝えることにあります。

有名な話ではありますが、ITプロジェクトの成功率は過不足なく成功したと言えるレベルは全体の3割ほどでしかありません。そして失敗の理由の多くを要求定義の不足が理由とされています。

ビジネスアナリシスとは

ビジネスの要件から問題を見つけ出し、ビジネスの需要を捕捉すること

問題に対して実現可能なソリューションを提示すること

プロジェクトの目的とステークホルダーの利益を合致させそれを可視化すること

プロジェクトを成功へ導くこと

それらの達成のために知識、技術、手法を活用することのことです。

誰がビジネスアナリストになりうるのか

ビジネス分析をすればそれすなわちビジネスアナリストとなりますが多くの場合

- ビジネスアーキテクト

- プロジェクトマネージャー

- プロセスアナリスト

- データアナリスト

- デベロッパー

- アジャイルチームメンバー

- etc...

ビジネスにおける要件とは

定義としては、

商品やサービス、あるいは結果という形で、契約を満了した状態で提示することを求められる種々の条件

要件は商品やサービスによって、ビジネスや顧客を満足させられる条件を明示したものとも言えます。

ソリューションの設計と要件は分けて考えなければなりません。要件はそのソリューションにおける一つの機能や特徴として表現できるものであるのが理想的です。要件がまだその詳細が決まってない段階ではステークホルダーなどの要望という形であるとも言えます。

要件定義における責任の所在

要件の定義を固めるにおいて誰がその責を負うのか、基本的にはその要件がフォーカスしている分野における意思決定者に存在するといえるでしょう。また扱うリソースにおいてその決定権を持つ者がその分野の要件において定義の責任をもつことになります。なかでもプロジェクトマネージャーは要件に関わる作業がプロジェクトの計画に沿えるように、時間枠と予算枠に収まる中で要件がどの程度満たせるかどうかを判断する責任があります。

要件の種類分け

要件がビジネスおける需要にどのような文脈で関わるのかどうか、最終的な目標が明確になるようにその種類を分けることが重要です。

- ビジネス(商業的)な要件 組織全体に対しての高水準の需要を説明できるもので、プロジェクト自体の企画事由となるものです。

- ステークホルダーに関わる要件 利害関係者にまつわる要件ですが、この場合の利害関係者はかなり広義のもので、顧客や供給業者、共同出資者までも含みます

- ソリューションに関わる要件 プロダクトの機能や特徴、特性あるいはプロジェクトの結果が企業や利害関係者に及ぼす利益に関わるものです。この要件はさらに機能的要件と非機能的要件の二種類に分かれます

- 機能的要件 プロダクトの機能、動作にかかわる要件

- 非機能的要件 プロダクトの効率性や品質などの基礎的な機能とは違う環境に依存する要件

- 一過性の要件 データや情報の統合、導入時に起こる環境の変化への対応に関わる要件です。

多くのビジネス分析において要件はその種類ごとに分けて管理されます。要件管理ツールの仕様にあたっても要件の種類ごとに区分けして文書化することが一般的です。

ビジネス分析の種類

- 戦略的ビジネス分析 プロジェクト優先順位の定義

- 戦術的ビジネス分析 プロジェクト単位での要求のモデル化

- 業務ビジネス分析 プロジェクト導入

ビジネス分析ライフサイクル

| アクティビティ | |

|---|---|

| 1 | ニーズの発見 |

| 2 | ビジネス分析計画 |

| 3 | 要求の引き出し |

| 4 | 要求の分析 |

| 5 | 可能なソリューションの提案 |

| 6 | ソリューションの決定 |

| 1 | ニーズの発見へ戻る |

NeedsとFeature

要求の集まりには二種類あります。ニーズはステークホルダーが求める利益をもたらすソリューションのことで、フィーチャーはユーザーに利益を与えるプロダクトの機能で、いわば要求を見る視点によって同じ機能でも逆の性格を帯びうります。

ニーズの評価

ニーズの評価はビジネスの分析においてかかせないものです。ニーズとはそのビジネスの現状における問題や機会の分析によって評価されます。ニーズの評価はビジネスの現状をとりまく内外の環境と、企業の有する能力つまりはケーパビリティを査定することで、実行可能なソリューションを絞り、企業としてより理想てきな状態に導けるようなソリューション定義するのが目的です。

GoalとObjective

GoalとObjectiveは似て非なる概念です。Goalは長期的な目標で理想的な、過程を含まない目標です。それに比べてObjectiveはより短期的で、具体的ななにをどうするかという道筋がGoalよりはっきりしています。Goalを目指すためにObjectiveを次々に達成していこうとする、といった感じでしょうか。このGoalとObjectiveが企業にとってのニーズです。

このニーズを分析することは企業のGoalの定義をより明確にして、その達成までの少目標としてのObjectiveの筋道立てを可能にします。その作業には達成に立ちはだかる困難やリスク、問題点を明示して、企業の現状とGoalまでの隔たりを明快にしなければなりません。

ステークホルダーの定義

ニーズの定義が固まれば次はステークホルダーの定義へと移ります。

ソリューションの開発、導入において影響してくる、あるいは影響される個人や集団、組織などを定義する必要があります。

すべてのステークホルダーはその役割、責任と能力を定義されなければなりません。

RACI図

ステークホルダーの役割、責任と能力を定義するのにRACI図というものが役に立ちます。

プロジェクトの進捗を大きな段階に分け、ステークホルダーがその段階において、

| 役職 | 役割 | 割当条件 |

|---|---|---|

| Responsible(実行責任者) | その段階の作業を実際に行う | 複数の段階において割り当てられる |

| Accountable(説明責任者) | 進捗を監督し最終的な作業の完了を決定できる | 一つの段階に一人まで |

| Consulted(協業先) | その作業領域の専門家で双方向の連絡をする | 割当人数に条件はない |

| Informed(報告先) | 進捗を知る必要があるが一方的に報告を受けるのみ | 割当人数に条件はない |

に分けられます。

ニーズ分析の手順

- 初期調査

- 現状の評価

- SWOT分析

- 根本原因解析

- ビジネスプロセスモデルの作成

- ステートメントの作成

- 実現性との乖離具合の分析

1. 初期調査(ベンチマーキング)

現在の企業における戦略、戦術、業務において競合他社と比較して企業が持っている強みと弱みを定義します。

ベンチマーキングと呼ばれるこの作業は企業にとって改革の手助けとなります。主な手法を紹介します。

- 内部ベンチマーキング 同一企業内の類似したビジネスプロセスを比較してその強み弱みを探る手法

- 競合性ベンチマーキング 直接競合他社の商品、サービス、手法、ビジネスプロセスを比較するもの

- 職務的ベンチマーキング 外部の直近な業界における類似、あるいは同じ手法を比較するもの

- 総合的ベンチマーキング 外部の手法で、高度にコンセプト化することで自らの業界にも演繹できそうな手法と比較するもの

2. 現状の評価

上述したGoalとObjectiveを筋道立てることです。

3. SWOT分析

SWOT分析とはこれからとりかかるプロジェクトが内部環境においては強み (Strengths)、弱み (Weaknesses)、外部環境においては機会 (Opportunities)、脅威 (Threats) を持ちうるかを分析するものです。

この4つの要素をすべて考慮したうえでプロジェクトの実行可能性を模索します。

4. 根本原因解析

ニーズと現状の理解が進めば、次に現状から変わるために必要なソリューションを定義するために、その根本的な原因を探らなければなりません。それにはサイクル的な手法が用いられます。

- 問題の確定

- その問題に関わる4W1Hを挙げる

- 2の答えを元に問題の再定義を行う(原因の根本に近づく)

- 1~3を再定義が不要になるまで行う

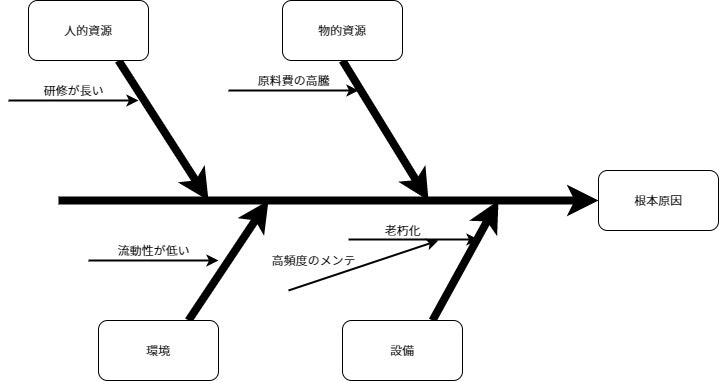

より洗練された手法では根本原因解析を、ビジネスの手法、人的資源、物的資源、設備、環境、ビジネスプロセスのそれぞれにおいて分析し最終的な根本原因を定義します。

5. ビジネスプロセスモデルの作成

これに関してはとても長いので別の記事おいて解説します。

6. ステートメントの作成

ステートメントとはその企業における、問題、その影響、最終的な結果を完結にまとめたものです。

例

A社は経理部の基幹情報システム未統合によって(問題)、発注の承認までの時間に著しい遅れがあり(影響)、年間hoge%の営業利益の損失につながっている(結果)

7. 実現性との乖離具合の分析

定義されたニーズは多くの場合、企業に新たなケーパビリティを与えますが、そのために起きうる影響を考慮する必要があります。

- ビジネスプロセスモデルの変化

- 業務フローの変化

- スタッフの新システムへの順応性

- 他ソフトウェアとの互換性

- ITインフラとの適合

KJ法あるいはAffinity Diagramと呼ばれる方法で影響への対応のアイデアをまとめます。

考えられる種々の影響に対処するためのアイデアをサブカテゴリにまとめて、最終的に文書化あるいは表にまとめるものです。

ビジネス分析プラン

ニーズの分析が完了すれば次はステークホルダー、利害関係者の期待するものを分析する必要があります。

ステークホルダーの期待定義

RACI図作成のさいに定義されたような利害関係者がプロジェクトからなにを期待するかを定義します。

例

| ステークホルダー | 期待 |

|---|---|

| スポンサー | 法的要求事項、ビジネス上の要求事項、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約、リスク |

| 開発チーム | ほぼ全て |

| 経営幹部 | ビジネス上の要求事項、プロジェクトの影響、リスク、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約 |

| エンドユーザー | 機能上の要求、システム上の要求 |

| 外部組織 | 法的要求事項 |

ステークホルダーの定義

ステークホルダーは一般的にプロジェクトにかかわる利害関係者すべてを指しますが、その定義には以下の要素が求められます。

- 名前と役職

- 利害関係者としてのカテゴリー(スポンサー、エンドユーザーなど)

- そのステークホルダーの役割を担う人間の母数

- そのステークホルダーの影響力と興味の範囲

- そのステークホルダーの持つ権限

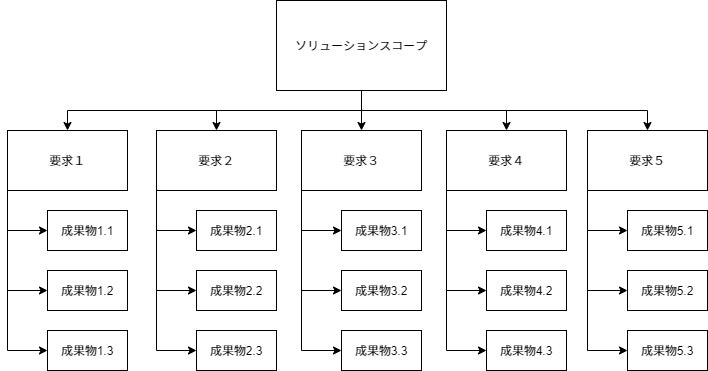

ソリューションスコープ定義

ソリューションスコープとはこれからプロジェクトが作り上げるものの特徴、機能などを定義するものです。

ソリューションスコープはプロジェクトの規模、プロジェクトの複雑さ、開発や導入に関わるリスク、ステークホルダーとの関わり、開発上の制約などでその特徴や機能が定義されますし、逆に開発中に上記のいずれかに変更があればスコープもまた変更する必要があることになります。

ソリューションスコープモデル

- 動機

- ビジネスニーズと目的

- 問題あるいは機会

- 成功を後押しするもの イネーブラー

- 人

- ビジネスプロセス

- 技術

- 基礎となる要素

- 仮説

- 制約

- プロセスの依存関係

- リスク

- ソリューションスコープ

- 組織内の規模

- ビジネスプロセス定義

- 機能

- 成果物を構成する要素

- 導入法

- インターフェース

プロジェクト進行計画

プロジェクトの進め方にはいろいろありますが、最も有名なのはアジャイルとウォーターフォールの二種類でしょう。

ウォーターフォール型

ウォーターフォールは仕様の変化を嫌う開発手法です。

| 手順 |

|---|

| 計画 |

| 分析 |

| 開発 |

| テスト |

| 導入 |

この開発段階は不可逆で、それぞれの段階で

ビジネスアナリストの目的はすべての要求を可視化し、それをすべてのステークホルダーに理解させることにあります。

要求から重要な要素を引き出し、モデル化し、文書化してそれを伝えることにあります。

有名な話ではありますが、ITプロジェクトの成功率は過不足なく成功したと言えるレベルは全体の3割ほどでしかありません。そして失敗の理由の多くを要求定義の不足が理由とされています。

ビジネスアナリシスとは

ビジネスの要件から問題を見つけ出し、ビジネスの需要を捕捉すること

問題に対して実現可能なソリューションを提示すること

プロジェクトの目的とステークホルダーの利益を合致させそれを可視化すること

プロジェクトを成功へ導くこと

それらの達成のために知識、技術、手法を活用することのことです。

誰がビジネスアナリストになりうるのか

ビジネス分析をすればそれすなわちビジネスアナリストとなりますが多くの場合

- ビジネスアーキテクト

- プロジェクトマネージャー

- プロセスアナリスト

- データアナリスト

- デベロッパー

- アジャイルチームメンバー

- etc...

ビジネスにおける要件とは

定義としては、

商品やサービス、あるいは結果という形で、契約を満了した状態で提示することを求められる種々の条件

要件は商品やサービスによって、ビジネスや顧客を満足させられる条件を明示したものとも言えます。

ソリューションの設計と要件は分けて考えなければなりません。要件はそのソリューションにおける一つの機能や特徴として表現できるものであるのが理想的です。要件がまだその詳細が決まってない段階ではステークホルダーなどの要望という形であるとも言えます。

要件定義における責任の所在

要件の定義を固めるにおいて誰がその責を負うのか、基本的にはその要件がフォーカスしている分野における意思決定者に存在するといえるでしょう。また扱うリソースにおいてその決定権を持つ者がその分野の要件において定義の責任をもつことになります。なかでもプロジェクトマネージャーは要件に関わる作業がプロジェクトの計画に沿えるように、時間枠と予算枠に収まる中で要件がどの程度満たせるかどうかを判断する責任があります。

要件の種類分け

要件がビジネスおける需要にどのような文脈で関わるのかどうか、最終的な目標が明確になるようにその種類を分けることが重要です。

- ビジネス(商業的)な要件 組織全体に対しての高水準の需要を説明できるもので、プロジェクト自体の企画事由となるものです。

- ステークホルダーに関わる要件 利害関係者にまつわる要件ですが、この場合の利害関係者はかなり広義のもので、顧客や供給業者、共同出資者までも含みます

- ソリューションに関わる要件 プロダクトの機能や特徴、特性あるいはプロジェクトの結果が企業や利害関係者に及ぼす利益に関わるものです。この要件はさらに機能的要件と非機能的要件の二種類に分かれます

- 機能的要件 プロダクトの機能、動作にかかわる要件

- 非機能的要件 プロダクトの効率性や品質などの基礎的な機能とは違う環境に依存する要件

- 一過性の要件 データや情報の統合、導入時に起こる環境の変化への対応に関わる要件です。

多くのビジネス分析において要件はその種類ごとに分けて管理されます。要件管理ツールの仕様にあたっても要件の種類ごとに区分けして文書化することが一般的です。

ビジネス分析の種類

- 戦略的ビジネス分析 プロジェクト優先順位の定義

- 戦術的ビジネス分析 プロジェクト単位での要求のモデル化

- 業務ビジネス分析 プロジェクト導入

ビジネス分析ライフサイクル

| アクティビティ | |

|---|---|

| 1 | ニーズの発見 |

| 2 | ビジネス分析計画 |

| 3 | 要求の引き出し |

| 4 | 要求の分析 |

| 5 | 可能なソリューションの提案 |

| 6 | ソリューションの決定 |

| 1 | ニーズの発見へ戻る |

NeedsとFeature

要求の集まりには二種類あります。ニーズはステークホルダーが求める利益をもたらすソリューションのことで、フィーチャーはユーザーに利益を与えるプロダクトの機能で、いわば要求を見る視点によって同じ機能でも逆の性格を帯びうります。

ニーズの評価

ニーズの評価はビジネスの分析においてかかせないものです。ニーズとはそのビジネスの現状における問題や機会の分析によって評価されます。ニーズの評価はビジネスの現状をとりまく内外の環境と、企業の有する能力つまりはケーパビリティを査定することで、実行可能なソリューションを絞り、企業としてより理想てきな状態に導けるようなソリューション定義するのが目的です。

GoalとObjective

GoalとObjectiveは似て非なる概念です。Goalは長期的な目標で理想的な、過程を含まない目標です。それに比べてObjectiveはより短期的で、具体的ななにをどうするかという道筋がGoalよりはっきりしています。Goalを目指すためにObjectiveを次々に達成していこうとする、といった感じでしょうか。このGoalとObjectiveが企業にとってのニーズです。

このニーズを分析することは企業のGoalの定義をより明確にして、その達成までの少目標としてのObjectiveの筋道立てを可能にします。その作業には達成に立ちはだかる困難やリスク、問題点を明示して、企業の現状とGoalまでの隔たりを明快にしなければなりません。

ステークホルダーの定義

ニーズの定義が固まれば次はステークホルダーの定義へと移ります。

ソリューションの開発、導入において影響してくる、あるいは影響される個人や集団、組織などを定義する必要があります。

すべてのステークホルダーはその役割、責任と能力を定義されなければなりません。

RACI図

ステークホルダーの役割、責任と能力を定義するのにRACI図というものが役に立ちます。

プロジェクトの進捗を大きな段階に分け、ステークホルダーがその段階において、

| 役職 | 役割 | 割当条件 |

|---|---|---|

| Responsible(実行責任者) | その段階の作業を実際に行う | 複数の段階において割り当てられる |

| Accountable(説明責任者) | 進捗を監督し最終的な作業の完了を決定できる | 一つの段階に一人まで |

| Consulted(協業先) | その作業領域の専門家で双方向の連絡をする | 割当人数に条件はない |

| Informed(報告先) | 進捗を知る必要があるが一方的に報告を受けるのみ | 割当人数に条件はない |

に分けられます。

ニーズ分析の手順

- 初期調査

- 現状の評価

- SWOT分析

- 根本原因解析

- ビジネスプロセスモデルの作成

- ステートメントの作成

- 実現性との乖離具合の分析

1. 初期調査(ベンチマーキング)

現在の企業における戦略、戦術、業務において競合他社と比較して企業が持っている強みと弱みを定義します。

ベンチマーキングと呼ばれるこの作業は企業にとって改革の手助けとなります。主な手法を紹介します。

- 内部ベンチマーキング 同一企業内の類似したビジネスプロセスを比較してその強み弱みを探る手法

- 競合性ベンチマーキング 直接競合他社の商品、サービス、手法、ビジネスプロセスを比較するもの

- 職務的ベンチマーキング 外部の直近な業界における類似、あるいは同じ手法を比較するもの

- 総合的ベンチマーキング 外部の手法で、高度にコンセプト化することで自らの業界にも演繹できそうな手法と比較するもの

2. 現状の評価

上述したGoalとObjectiveを筋道立てることです。

3. SWOT分析

SWOT分析とはこれからとりかかるプロジェクトが内部環境においては強み (Strengths)、弱み (Weaknesses)、外部環境においては機会 (Opportunities)、脅威 (Threats) を持ちうるかを分析するものです。

この4つの要素をすべて考慮したうえでプロジェクトの実行可能性を模索します。

4. 根本原因解析

ニーズと現状の理解が進めば、次に現状から変わるために必要なソリューションを定義するために、その根本的な原因を探らなければなりません。それにはサイクル的な手法が用いられます。

- 問題の確定

- その問題に関わる4W1Hを挙げる

- 2の答えを元に問題の再定義を行う(原因の根本に近づく)

- 1~3を再定義が不要になるまで行う

より洗練された手法では根本原因解析を、ビジネスの手法、人的資源、物的資源、設備、環境、ビジネスプロセスのそれぞれにおいて分析し最終的な根本原因を定義します。そのための図を特性要因図、あるいはフィッシュボーンダイアグラムと呼びます。

例

5. ビジネスプロセスモデルの作成

これに関してはとても長いので別の記事おいて解説します。

6. ステートメントの作成

ステートメントとはその企業における、問題、その影響、最終的な結果を完結にまとめたものです。

例

A社は経理部の基幹情報システム未統合によって(問題)、発注の承認までの時間に著しい遅れがあり(影響)、年間hoge%の営業利益の損失につながっている(結果)

7. 実現性との乖離具合の分析

定義されたニーズは多くの場合、企業に新たなケーパビリティを与えますが、そのために起きうる影響を考慮する必要があります。

- ビジネスプロセスモデルの変化

- 業務フローの変化

- スタッフの新システムへの順応性

- 他ソフトウェアとの互換性

- ITインフラとの適合

KJ法あるいはAffinity Diagramと呼ばれる方法で影響への対応のアイデアをまとめます。

考えられる種々の影響に対処するためのアイデアをサブカテゴリにまとめて、最終的に文書化あるいは表にまとめるものです。

ビジネス分析プラン

ニーズの分析が完了すれば次はステークホルダー、利害関係者の期待するものを分析する必要があります。

手順

| 手順 |

|---|

| ステークホルダーの期待定義 |

| ステークホルダーの定義 |

| ソリューションスコープ定義 |

| プロジェクト進行計画 |

| コミュニケーション方法の決定 |

| 作業プランの策定 |

1. ステークホルダーの期待定義

RACI図作成のさいに定義されたような利害関係者がプロジェクトからなにを期待するかを定義します。

例

| ステークホルダー | 期待 |

|---|---|

| スポンサー | 法的要求事項、ビジネス上の要求事項、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約、リスク |

| 開発チーム | ほぼ全て |

| 経営幹部 | ビジネス上の要求事項、プロジェクトの影響、リスク、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約 |

| エンドユーザー | 機能上の要求、システム上の要求 |

| 外部組織 | 法的要求事項 |

2. ステークホルダーの定義

ステークホルダーは一般的にプロジェクトにかかわる利害関係者すべてを指しますが、その定義には以下の要素が求められます。

- 名前と役職

- 利害関係者としてのカテゴリー(スポンサー、エンドユーザーなど)

- そのステークホルダーの役割を担う人間の母数

- そのステークホルダーの影響力と興味の範囲

- そのステークホルダーの持つ権限

3. ソリューションスコープ定義

ソリューションスコープとはこれからプロジェクトが作り上げるものの特徴、機能などを定義するものです。

ソリューションスコープはプロジェクトの規模、プロジェクトの複雑さ、開発や導入に関わるリスク、ステークホルダーとの関わり、開発上の制約などでその特徴や機能が定義されますし、逆に開発中に上記のいずれかに変更があればスコープもまた変更する必要があることになります。

ソリューションスコープモデル

- 動機

- ビジネスニーズと目的

- 問題あるいは機会

- 成功を後押しするもの イネーブラー

- 人

- ビジネスプロセス

- 技術

- 基礎となる要素

- 仮説

- 制約

- プロセスの依存関係

- リスク

- ソリューションスコープ

- 組織内の規模

- ビジネスプロセス定義

- 機能

- 成果物を構成する要素

- 導入法

- インターフェース

4. プロジェクト進行計画

プロジェクトの進め方にはいろいろありますが、最も有名なのはアジャイルとウォーターフォールの二種類でしょう。

ウォーターフォール型

ウォーターフォールは仕様の変化を嫌う開発手法です。

| 手順 |

|---|

| 計画 |

| 分析 |

| 開発 |

| テスト |

| 導入 |

この開発段階は不可逆で、それぞれの段階でそれが完了したとプロジェクトオーナーやRACI図におけるその段階の責任者の合意がなければ次の段階へ進むことができないものです。

この開発手法は昔こそ主流でしたが、プロジェクトの頓挫、失敗に繋がる確率が高いということで最近は下火になってきています。

しかし、現在でも政府の関わるプロジェクトなど変更をそもそもあまり許容しない性格のプロジェクトでは採用されています。

アジャイル開発

アジャイル開発は分割された開発単位の反復をもって開発を行っていく手法で中途変更に対して柔軟性が高いのが特徴です。

まず最初に計画があって、そのときに大まかな開発サイクルで進めていく開発内容を決めます。

そこから、

| 手順 |

|---|

| 分析 |

| 開発 |

| テスト |

| 導入 |

| フィードバック |

| による開発を行い、フィードバックで得られた意見をもとに変更や改善を次のサイクルに取り入れていく手法です。 |

| これは従来のウォーターフォールに比べて成功率が高く、また顧客満足度も高いということで最近流行っている開発手法です。 |

5. コミュニケーション方法の決定

要求をまとめて文書化するための方法を明確化します。

モデルを作成するか、文書化するか、プレゼンを行うか等々。

6. 作業プランの策定

ここではどの要求がどのステークホルダーによって行われていくかを木構造でまとめて、作業担当者と完了を確認する責任者がその作業を理解できる必要があります。

要求の優先順位

優先順位はとても大事で、要求はすべて一意に重要だと考えがちですが、作業の効率化のために優先順位は確実につけられていなければなりません。ステークホルダーからの期待が高いもの、時間的な制限があるもの、人的・物的資源が限られるものなどが高くつけられるべきです。また、そのなかで成功率の高い作業や、他の要求の前提になっている要求、法的規制など外部要因の関わるものは高い優先順位を与えられてしかるべきです。

ビジネス分析プランの承認

ステークホルダーおよびプロジェクトオーナーの承認があってやっとビジネス分析プランは見直しなく先へ進むことになります。

このとき重要なのは承認だけでなく理解を得られているかどうかです。

理解なく承認されたものは後の行程で齟齬を生みかねませんし、開発手法次第では取り返しのつかないことにもなりえます。

そしてこのときの承認は要求達成の順番目的

ビジネスアナリストの目的はすべての要求を可視化し、それをすべてのステークホルダーに理解させることにあります。

要求から重要な要素を引き出し、モデル化し、文書化してそれを伝えることにあります。

有名な話ではありますが、ITプロジェクトの成功率は過不足なく成功したと言えるレベルは全体の3割ほどでしかありません。そして失敗の理由の多くを要求定義の不足が理由とされています。

ビジネスアナリシスとは

ビジネスの要件から問題を見つけ出し、ビジネスの需要を捕捉すること

問題に対して実現可能なソリューションを提示すること

プロジェクトの目的とステークホルダーの利益を合致させそれを可視化すること

プロジェクトを成功へ導くこと

それらの達成のために知識、技術、手法を活用することのことです。

誰がビジネスアナリストになりうるのか

ビジネス分析をすればそれすなわちビジネスアナリストとなりますが多くの場合

- ビジネスアーキテクト

- プロジェクトマネージャー

- プロセスアナリスト

- データアナリスト

- デベロッパー

- アジャイルチームメンバー

- etc...

ビジネスにおける要件とは

定義としては、

商品やサービス、あるいは結果という形で、契約を満了した状態で提示することを求められる種々の条件

要件は商品やサービスによって、ビジネスや顧客を満足させられる条件を明示したものとも言えます。

ソリューションの設計と要件は分けて考えなければなりません。要件はそのソリューションにおける一つの機能や特徴として表現できるものであるのが理想的です。要件がまだその詳細が決まってない段階ではステークホルダーなどの要望という形であるとも言えます。

要件定義における責任の所在

要件の定義を固めるにおいて誰がその責を負うのか、基本的にはその要件がフォーカスしている分野における意思決定者に存在するといえるでしょう。また扱うリソースにおいてその決定権を持つ者がその分野の要件において定義の責任をもつことになります。なかでもプロジェクトマネージャーは要件に関わる作業がプロジェクトの計画に沿えるように、時間枠と予算枠に収まる中で要件がどの程度満たせるかどうかを判断する責任があります。

要件の種類分け

要件がビジネスおける需要にどのような文脈で関わるのかどうか、最終的な目標が明確になるようにその種類を分けることが重要です。

- ビジネス(商業的)な要件 組織全体に対しての高水準の需要を説明できるもので、プロジェクト自体の企画事由となるものです。

- ステークホルダーに関わる要件 利害関係者にまつわる要件ですが、この場合の利害関係者はかなり広義のもので、顧客や供給業者、共同出資者までも含みます

- ソリューションに関わる要件 プロダクトの機能や特徴、特性あるいはプロジェクトの結果が企業や利害関係者に及ぼす利益に関わるものです。この要件はさらに機能的要件と非機能的要件の二種類に分かれます

- 機能的要件 プロダクトの機能、動作にかかわる要件

- 非機能的要件 プロダクトの効率性や品質などの基礎的な機能とは違う環境に依存する要件

- 一過性の要件 データや情報の統合、導入時に起こる環境の変化への対応に関わる要件です。

多くのビジネス分析において要件はその種類ごとに分けて管理されます。要件管理ツールの仕様にあたっても要件の種類ごとに区分けして文書化することが一般的です。

ビジネス分析の種類

- 戦略的ビジネス分析 プロジェクト優先順位の定義

- 戦術的ビジネス分析 プロジェクト単位での要求のモデル化

- 業務ビジネス分析 プロジェクト導入

ビジネス分析ライフサイクル

| アクティビティ | |

|---|---|

| 1 | ニーズの発見 |

| 2 | ビジネス分析計画 |

| 3 | 要求の引き出し |

| 4 | 要求の分析 |

| 5 | 可能なソリューションの提案 |

| 6 | ソリューションの決定 |

| 1 | ニーズの発見へ戻る |

NeedsとFeature

要求の集まりには二種類あります。ニーズはステークホルダーが求める利益をもたらすソリューションのことで、フィーチャーはユーザーに利益を与えるプロダクトの機能で、いわば要求を見る視点によって同じ機能でも逆の性格を帯びうります。

ニーズの評価

ニーズの評価はビジネスの分析においてかかせないものです。ニーズとはそのビジネスの現状における問題や機会の分析によって評価されます。ニーズの評価はビジネスの現状をとりまく内外の環境と、企業の有する能力つまりはケーパビリティを査定することで、実行可能なソリューションを絞り、企業としてより理想てきな状態に導けるようなソリューション定義するのが目的です。

GoalとObjective

GoalとObjectiveは似て非なる概念です。Goalは長期的な目標で理想的な、過程を含まない目標です。それに比べてObjectiveはより短期的で、具体的ななにをどうするかという道筋がGoalよりはっきりしています。Goalを目指すためにObjectiveを次々に達成していこうとする、といった感じでしょうか。このGoalとObjectiveが企業にとってのニーズです。

このニーズを分析することは企業のGoalの定義をより明確にして、その達成までの少目標としてのObjectiveの筋道立てを可能にします。その作業には達成に立ちはだかる困難やリスク、問題点を明示して、企業の現状とGoalまでの隔たりを明快にしなければなりません。

ステークホルダーの定義

ニーズの定義が固まれば次はステークホルダーの定義へと移ります。

ソリューションの開発、導入において影響してくる、あるいは影響される個人や集団、組織などを定義する必要があります。

すべてのステークホルダーはその役割、責任と能力を定義されなければなりません。

RACI図

ステークホルダーの役割、責任と能力を定義するのにRACI図というものが役に立ちます。

プロジェクトの進捗を大きな段階に分け、ステークホルダーがその段階において、

| 役職 | 役割 | 割当条件 |

|---|---|---|

| Responsible(実行責任者) | その段階の作業を実際に行う | 複数の段階において割り当てられる |

| Accountable(説明責任者) | 進捗を監督し最終的な作業の完了を決定できる | 一つの段階に一人まで |

| Consulted(協業先) | その作業領域の専門家で双方向の連絡をする | 割当人数に条件はない |

| Informed(報告先) | 進捗を知る必要があるが一方的に報告を受けるのみ | 割当人数に条件はない |

に分けられます。

ニーズ分析の手順

- 初期調査

- 現状の評価

- SWOT分析

- 根本原因解析

- ビジネスプロセスモデルの作成

- ステートメントの作成

- 実現性との乖離具合の分析

1. 初期調査(ベンチマーキング)

現在の企業における戦略、戦術、業務において競合他社と比較して企業が持っている強みと弱みを定義します。

ベンチマーキングと呼ばれるこの作業は企業にとって改革の手助けとなります。主な手法を紹介します。

- 内部ベンチマーキング 同一企業内の類似したビジネスプロセスを比較してその強み弱みを探る手法

- 競合性ベンチマーキング 直接競合他社の商品、サービス、手法、ビジネスプロセスを比較するもの

- 職務的ベンチマーキング 外部の直近な業界における類似、あるいは同じ手法を比較するもの

- 総合的ベンチマーキング 外部の手法で、高度にコンセプト化することで自らの業界にも演繹できそうな手法と比較するもの

2. 現状の評価

上述したGoalとObjectiveを筋道立てることです。

3. SWOT分析

SWOT分析とはこれからとりかかるプロジェクトが内部環境においては強み (Strengths)、弱み (Weaknesses)、外部環境においては機会 (Opportunities)、脅威 (Threats) を持ちうるかを分析するものです。

この4つの要素をすべて考慮したうえでプロジェクトの実行可能性を模索します。

4. 根本原因解析

ニーズと現状の理解が進めば、次に現状から変わるために必要なソリューションを定義するために、その根本的な原因を探らなければなりません。それにはサイクル的な手法が用いられます。

- 問題の確定

- その問題に関わる4W1Hを挙げる

- 2の答えを元に問題の再定義を行う(原因の根本に近づく)

- 1~3を再定義が不要になるまで行う

より洗練された手法では根本原因解析を、ビジネスの手法、人的資源、物的資源、設備、環境、ビジネスプロセスのそれぞれにおいて分析し最終的な根本原因を定義します。

5. ビジネスプロセスモデルの作成

これに関してはとても長いので別の記事おいて解説します。

6. ステートメントの作成

ステートメントとはその企業における、問題、その影響、最終的な結果を完結にまとめたものです。

例

A社は経理部の基幹情報システム未統合によって(問題)、発注の承認までの時間に著しい遅れがあり(影響)、年間hoge%の営業利益の損失につながっている(結果)

7. 実現性との乖離具合の分析

定義されたニーズは多くの場合、企業に新たなケーパビリティを与えますが、そのために起きうる影響を考慮する必要があります。

- ビジネスプロセスモデルの変化

- 業務フローの変化

- スタッフの新システムへの順応性

- 他ソフトウェアとの互換性

- ITインフラとの適合

KJ法あるいはAffinity Diagramと呼ばれる方法で影響への対応のアイデアをまとめます。

考えられる種々の影響に対処するためのアイデアをサブカテゴリにまとめて、最終的に文書化あるいは表にまとめるものです。

ビジネス分析プラン

ニーズの分析が完了すれば次はステークホルダー、利害関係者の期待するものを分析する必要があります。

ステークホルダーの期待定義

RACI図作成のさいに定義されたような利害関係者がプロジェクトからなにを期待するかを定義します。

例

| ステークホルダー | 期待 |

|---|---|

| スポンサー | 法的要求事項、ビジネス上の要求事項、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約、リスク |

| 開発チーム | ほぼ全て |

| 経営幹部 | ビジネス上の要求事項、プロジェクトの影響、リスク、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約 |

| エンドユーザー | 機能上の要求、システム上の要求 |

| 外部組織 | 法的要求事項 |

ステークホルダーの定義

ステークホルダーは一般的にプロジェクトにかかわる利害関係者すべてを指しますが、その定義には以下の要素が求められます。

- 名前と役職

- 利害関係者としてのカテゴリー(スポンサー、エンドユーザーなど)

- そのステークホルダーの役割を担う人間の母数

- そのステークホルダーの影響力と興味の範囲

- そのステークホルダーの持つ権限

ソリューションスコープ定義

ソリューションスコープとはこれからプロジェクトが作り上げるものの特徴、機能などを定義するものです。

ソリューションスコープはプロジェクトの規模、プロジェクトの複雑さ、開発や導入に関わるリスク、ステークホルダーとの関わり、開発上の制約などでその特徴や機能が定義されますし、逆に開発中に上記のいずれかに変更があればスコープもまた変更する必要があることになります。

ソリューションスコープモデル

- 動機

- ビジネスニーズと目的

- 問題あるいは機会

- 成功を後押しするもの イネーブラー

- 人

- ビジネスプロセス

- 技術

- 基礎となる要素

- 仮説

- 制約

- プロセスの依存関係

- リスク

- ソリューションスコープ

- 組織内の規模

- ビジネスプロセス定義

- 機能

- 成果物を構成する要素

- 導入法

- インターフェース

プロジェクト進行計画

プロジェクトの進め方にはいろいろありますが、最も有名なのはアジャイルとウォーターフォールの二種類でしょう。

ウォーターフォール型

ウォーターフォールは仕様の変化を嫌う開発手法です。

| 手順 |

|---|

| 計画 |

| 分析 |

| 開発 |

| テスト |

| 導入 |

この開発段階は不可逆で、それぞれの段階で

ビジネスアナリストの目的はすべての要求を可視化し、それをすべてのステークホルダーに理解させることにあります。

要求から重要な要素を引き出し、モデル化し、文書化してそれを伝えることにあります。

有名な話ではありますが、ITプロジェクトの成功率は過不足なく成功したと言えるレベルは全体の3割ほどでしかありません。そして失敗の理由の多くを要求定義の不足が理由とされています。

ビジネスアナリシスとは

ビジネスの要件から問題を見つけ出し、ビジネスの需要を捕捉すること

問題に対して実現可能なソリューションを提示すること

プロジェクトの目的とステークホルダーの利益を合致させそれを可視化すること

プロジェクトを成功へ導くこと

それらの達成のために知識、技術、手法を活用することのことです。

誰がビジネスアナリストになりうるのか

ビジネス分析をすればそれすなわちビジネスアナリストとなりますが多くの場合

- ビジネスアーキテクト

- プロジェクトマネージャー

- プロセスアナリスト

- データアナリスト

- デベロッパー

- アジャイルチームメンバー

- etc...

ビジネスにおける要件とは

定義としては、

商品やサービス、あるいは結果という形で、契約を満了した状態で提示することを求められる種々の条件

要件は商品やサービスによって、ビジネスや顧客を満足させられる条件を明示したものとも言えます。

ソリューションの設計と要件は分けて考えなければなりません。要件はそのソリューションにおける一つの機能や特徴として表現できるものであるのが理想的です。要件がまだその詳細が決まってない段階ではステークホルダーなどの要望という形であるとも言えます。

要件定義における責任の所在

要件の定義を固めるにおいて誰がその責を負うのか、基本的にはその要件がフォーカスしている分野における意思決定者に存在するといえるでしょう。また扱うリソースにおいてその決定権を持つ者がその分野の要件において定義の責任をもつことになります。なかでもプロジェクトマネージャーは要件に関わる作業がプロジェクトの計画に沿えるように、時間枠と予算枠に収まる中で要件がどの程度満たせるかどうかを判断する責任があります。

要件の種類分け

要件がビジネスおける需要にどのような文脈で関わるのかどうか、最終的な目標が明確になるようにその種類を分けることが重要です。

- ビジネス(商業的)な要件 組織全体に対しての高水準の需要を説明できるもので、プロジェクト自体の企画事由となるものです。

- ステークホルダーに関わる要件 利害関係者にまつわる要件ですが、この場合の利害関係者はかなり広義のもので、顧客や供給業者、共同出資者までも含みます

- ソリューションに関わる要件 プロダクトの機能や特徴、特性あるいはプロジェクトの結果が企業や利害関係者に及ぼす利益に関わるものです。この要件はさらに機能的要件と非機能的要件の二種類に分かれます

- 機能的要件 プロダクトの機能、動作にかかわる要件

- 非機能的要件 プロダクトの効率性や品質などの基礎的な機能とは違う環境に依存する要件

- 一過性の要件 データや情報の統合、導入時に起こる環境の変化への対応に関わる要件です。

多くのビジネス分析において要件はその種類ごとに分けて管理されます。要件管理ツールの仕様にあたっても要件の種類ごとに区分けして文書化することが一般的です。

ビジネス分析の種類

- 戦略的ビジネス分析 プロジェクト優先順位の定義

- 戦術的ビジネス分析 プロジェクト単位での要求のモデル化

- 業務ビジネス分析 プロジェクト導入

ビジネス分析ライフサイクル

| アクティビティ | |

|---|---|

| 1 | ニーズの発見 |

| 2 | ビジネス分析計画 |

| 3 | 要求の引き出し |

| 4 | 要求の分析 |

| 5 | 可能なソリューションの提案 |

| 6 | ソリューションの決定 |

| 1 | ニーズの発見へ戻る |

NeedsとFeature

要求の集まりには二種類あります。ニーズはステークホルダーが求める利益をもたらすソリューションのことで、フィーチャーはユーザーに利益を与えるプロダクトの機能で、いわば要求を見る視点によって同じ機能でも逆の性格を帯びうります。

ニーズの評価

ニーズの評価はビジネスの分析においてかかせないものです。ニーズとはそのビジネスの現状における問題や機会の分析によって評価されます。ニーズの評価はビジネスの現状をとりまく内外の環境と、企業の有する能力つまりはケーパビリティを査定することで、実行可能なソリューションを絞り、企業としてより理想てきな状態に導けるようなソリューション定義するのが目的です。

GoalとObjective

GoalとObjectiveは似て非なる概念です。Goalは長期的な目標で理想的な、過程を含まない目標です。それに比べてObjectiveはより短期的で、具体的ななにをどうするかという道筋がGoalよりはっきりしています。Goalを目指すためにObjectiveを次々に達成していこうとする、といった感じでしょうか。このGoalとObjectiveが企業にとってのニーズです。

このニーズを分析することは企業のGoalの定義をより明確にして、その達成までの少目標としてのObjectiveの筋道立てを可能にします。その作業には達成に立ちはだかる困難やリスク、問題点を明示して、企業の現状とGoalまでの隔たりを明快にしなければなりません。

ステークホルダーの定義

ニーズの定義が固まれば次はステークホルダーの定義へと移ります。

ソリューションの開発、導入において影響してくる、あるいは影響される個人や集団、組織などを定義する必要があります。

すべてのステークホルダーはその役割、責任と能力を定義されなければなりません。

RACI図

ステークホルダーの役割、責任と能力を定義するのにRACI図というものが役に立ちます。

プロジェクトの進捗を大きな段階に分け、ステークホルダーがその段階において、

| 役職 | 役割 | 割当条件 |

|---|---|---|

| Responsible(実行責任者) | その段階の作業を実際に行う | 複数の段階において割り当てられる |

| Accountable(説明責任者) | 進捗を監督し最終的な作業の完了を決定できる | 一つの段階に一人まで |

| Consulted(協業先) | その作業領域の専門家で双方向の連絡をする | 割当人数に条件はない |

| Informed(報告先) | 進捗を知る必要があるが一方的に報告を受けるのみ | 割当人数に条件はない |

に分けられます。

ニーズ分析の手順

- 初期調査

- 現状の評価

- SWOT分析

- 根本原因解析

- ビジネスプロセスモデルの作成

- ステートメントの作成

- 実現性との乖離具合の分析

1. 初期調査(ベンチマーキング)

現在の企業における戦略、戦術、業務において競合他社と比較して企業が持っている強みと弱みを定義します。

ベンチマーキングと呼ばれるこの作業は企業にとって改革の手助けとなります。主な手法を紹介します。

- 内部ベンチマーキング 同一企業内の類似したビジネスプロセスを比較してその強み弱みを探る手法

- 競合性ベンチマーキング 直接競合他社の商品、サービス、手法、ビジネスプロセスを比較するもの

- 職務的ベンチマーキング 外部の直近な業界における類似、あるいは同じ手法を比較するもの

- 総合的ベンチマーキング 外部の手法で、高度にコンセプト化することで自らの業界にも演繹できそうな手法と比較するもの

2. 現状の評価

上述したGoalとObjectiveを筋道立てることです。

3. SWOT分析

SWOT分析とはこれからとりかかるプロジェクトが内部環境においては強み (Strengths)、弱み (Weaknesses)、外部環境においては機会 (Opportunities)、脅威 (Threats) を持ちうるかを分析するものです。

この4つの要素をすべて考慮したうえでプロジェクトの実行可能性を模索します。

4. 根本原因解析

ニーズと現状の理解が進めば、次に現状から変わるために必要なソリューションを定義するために、その根本的な原因を探らなければなりません。それにはサイクル的な手法が用いられます。

- 問題の確定

- その問題に関わる4W1Hを挙げる

- 2の答えを元に問題の再定義を行う(原因の根本に近づく)

- 1~3を再定義が不要になるまで行う

より洗練された手法では根本原因解析を、ビジネスの手法、人的資源、物的資源、設備、環境、ビジネスプロセスのそれぞれにおいて分析し最終的な根本原因を定義します。そのための図を特性要因図、あるいはフィッシュボーンダイアグラムと呼びます。

例

5. ビジネスプロセスモデルの作成

これに関してはとても長いので別の記事おいて解説します。

6. ステートメントの作成

ステートメントとはその企業における、問題、その影響、最終的な結果を完結にまとめたものです。

例

A社は経理部の基幹情報システム未統合によって(問題)、発注の承認までの時間に著しい遅れがあり(影響)、年間hoge%の営業利益の損失につながっている(結果)

7. 実現性との乖離具合の分析

定義されたニーズは多くの場合、企業に新たなケーパビリティを与えますが、そのために起きうる影響を考慮する必要があります。

- ビジネスプロセスモデルの変化

- 業務フローの変化

- スタッフの新システムへの順応性

- 他ソフトウェアとの互換性

- ITインフラとの適合

KJ法あるいはAffinity Diagramと呼ばれる方法で影響への対応のアイデアをまとめます。

考えられる種々の影響に対処するためのアイデアをサブカテゴリにまとめて、最終的に文書化あるいは表にまとめるものです。

ビジネス分析プラン

ニーズの分析が完了すれば次はステークホルダー、利害関係者の期待するものを分析する必要があります。

手順

| 手順 |

|---|

| ステークホルダーの期待定義 |

| ステークホルダーの定義 |

| ソリューションスコープ定義 |

| プロジェクト進行計画 |

| コミュニケーション方法の決定 |

| 作業プランの策定 |

1. ステークホルダーの期待定義

RACI図作成のさいに定義されたような利害関係者がプロジェクトからなにを期待するかを定義します。

例

| ステークホルダー | 期待 |

|---|---|

| スポンサー | 法的要求事項、ビジネス上の要求事項、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約、リスク |

| 開発チーム | ほぼ全て |

| 経営幹部 | ビジネス上の要求事項、プロジェクトの影響、リスク、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約 |

| エンドユーザー | 機能上の要求、システム上の要求 |

| 外部組織 | 法的要求事項 |

2. ステークホルダーの定義

ステークホルダーは一般的にプロジェクトにかかわる利害関係者すべてを指しますが、その定義には以下の要素が求められます。

- 名前と役職

- 利害関係者としてのカテゴリー(スポンサー、エンドユーザーなど)

- そのステークホルダーの役割を担う人間の母数

- そのステークホルダーの影響力と興味の範囲

- そのステークホルダーの持つ権限

3. ソリューションスコープ定義

ソリューションスコープとはこれからプロジェクトが作り上げるものの特徴、機能などを定義するものです。

ソリューションスコープはプロジェクトの規模、プロジェクトの複雑さ、開発や導入に関わるリスク、ステークホルダーとの関わり、開発上の制約などでその特徴や機能が定義されますし、逆に開発中に上記のいずれかに変更があればスコープもまた変更する必要があることになります。

ソリューションスコープモデル

- 動機

- ビジネスニーズと目的

- 問題あるいは機会

- 成功を後押しするもの イネーブラー

- 人

- ビジネスプロセス

- 技術

- 基礎となる要素

- 仮説

- 制約

- プロセスの依存関係

- リスク

- ソリューションスコープ

- 組織内の規模

- ビジネスプロセス定義

- 機能

- 成果物を構成する要素

- 導入法

- インターフェース

4. プロジェクト進行計画

プロジェクトの進め方にはいろいろありますが、最も有名なのはアジャイルとウォーターフォールの二種類でしょう。

ウォーターフォール型

ウォーターフォールは仕様の変化を嫌う開発手法です。

| 手順 |

|---|

| 計画 |

| 分析 |

| 開発 |

| テスト |

| 導入 |

この開発段階は不可逆で、それぞれの段階でそれが完了したとプロジェクトオーナーやRACI図におけるその段階の責任者の合意がなければ次の段階へ進むことができないものです。

この開発手法は昔こそ主流でしたが、プロジェクトの頓挫、失敗に繋がる確率が高いということで最近は下火になってきています。

しかし、現在でも政府の関わるプロジェクトなど変更をそもそもあまり許容しない性格のプロジェクトでは採用されています。

アジャイル開発

アジャイル開発は分割された開発単位の反復をもって開発を行っていく手法で中途変更に対して柔軟性が高いのが特徴です。

まず最初に計画があって、そのときに大まかな開発サイクルで進めていく開発内容を決めます。

そこから、

| 手順 |

|---|

| 分析 |

| 開発 |

| テスト |

| 導入 |

| フィードバック |

| による開発を行い、フィードバックで得られた意見をもとに変更や改善を次のサイクルに取り入れていく手法です。 |

| これは従来のウォーターフォールに比べて成功率が高く、また顧客満足度も高いということで最近流行っている開発手法です。 |

5. コミュニケーション方法の決定

要求をまとめて文書化するための方法を明確化します。

モデルを作成するか、文書化するか、プレゼンを行うか等々。

6. 作業プランの策定

ここではどの要求がどのステークホルダーによって行われていくかを木構造でまとめて、作業担当者と完了を確認する責任者がその作業を理解できる必要があります。

要求の優先順位

優先順位はとても大事で、要求はすべて一意に重要だと考えがちですが、作業の効率化のために優先順位は確実につけられていなければなりません。ステークホルダーからの期待が高いもの、時間的な制限があるもの、人的・物的資源が限られるものなどが高くつけられるべきです。また、そのなかで成功率の高い作業や、他の要求の前提になっている要求、法的規制など外部要因の関わるものは高い優先順位を与えられてしかるべきです。

ビジネス分析プランの承認

ステークホルダーおよびプロジェクトオーナーの承認があってやっとビジネス分析プランは見直しなく先へ進むことになります。

このとき重要なのは承認だけでなく理解を得られているかどうかです。

理解なく承認されたものは後の行程で齟齬を生みかねませんし、開発手法次第では取り返しのつかないことにもなりえます。

引き出し(Elicitation)

引き出しとは、ユーザーや顧客などから情報を引き出すことです。

ことさら、ビジネスアナリシスにおいては、

- 経営組織にまつわる環境について

- ビジネスプロブレムの原因に関わる情報

- 機会を見出す理由になる情報

- ステークホルダーおよびソリューションそのものの要求の可視化

- ビジネス要求の定義を固めるため、ソリューションの定義を固めるために必要な情報

などを引き出すために用いられます。

なぜ引き出しが必要なのか?

一見、ソリューションオーナーの要望通りに要求をまとめればいいようにも思えますが、引き出しが必要になるいくつかの理由があります。

- tacit knowledge問題 - 明文化されていない従業員や経営者の頭の中にある知識のことです。ビジネスアナリシスの知識がなければ文書化されていない経験に基づく要求を捉えられません。

- 要求の理解不足 - 上記の問題に近いですが、的を射た定義は確固とした根拠がなければできないものです。

- 焦点の統一 - しばしばソリューションオーナーは抱えている問題を一つの要求にまとめてしまいます。要求を細分化してピントのずれていない要求を順序立てていかなければなりません。

- 過度な期待 - ソリューションは問題の解決に向けて開発されますが、それ一つですべてが解決できるものでもありません。

- 流行の感知 - 市場や顧客の傾向を理解して要求の定義を洗練する必要があります。

- 抵抗 - 既存のシステムを塗り替えるような全く新しいソリューションは多くのステークホルダーに抵抗感を覚えさせます。利益不利益を明文化してそれを軽減します。

これら理由から考えられる最も重要な引き出しのポイントは

- ステークホルダーの役目ごとに違う見え方をする問題をどう捉えて明文化するか

- 結果(ステークホルダーが見るだろう報告書など)から原因をどう見つけ出すか

になります。

引き出しの手順

1. 引き出し計画

引き出しの計画は以下のサイクルを繰り返して固めていきます。

- どのような情報が必要か 費用、時間、データ形式

- どこで得られる情報か 報告書、文書、人、データベース

- どのようにして情報を得るか インタビュー、アンケート、観察、文献調査

- どの順番で行うか 3の手法を執り行う順番

2. 引き出し準備

引き出しのロードマップを作成します。

- 必要な資材がすべて定義されているか

- 引き出し作業のスケジューリングができているか

- 引き出し作業に必要な行程が定義されているか

- 人材・資料責任者との連絡

- 対応可能日時

- 情報の伝達手段

- 引き出しにかかる時間

- 施設や会場が必要な場合の確保

また、それぞれの引き出し作業ごとに

- 目的の設定

- 資料の有効性を示す値の設定

- 人材が関わる場合は意欲的な参加を促すモチベーションの定義

- 誰が参加すべきかの線引

- 質問・分別方法の準備

3. 引き出し作業の実施

引き出し作業は以下に大別されます。

- イベント形式

- インタビュー

- 意見交換会

- 観察

- プロトタイピング(参加者グループごとにソリューションのプロトタイプを考えさせる)

- 分析

- 資料分析

- インターフェース分析(要素が相互作用している関係を分析する)

- 配布形式

- アンケート

4. 引き出し作業結果の文書化

引き出し作業で得られた情報をまとめる必要があります。

意見交換会でのノートや、録音、目的

ビジネスアナリストの目的はすべての要求を可視化し、それをすべてのステークホルダーに理解させることにあります。

要求から重要な要素を引き出し、モデル化し、文書化してそれを伝えることにあります。

有名な話ではありますが、ITプロジェクトの成功率は過不足なく成功したと言えるレベルは全体の3割ほどでしかありません。そして失敗の理由の多くを要求定義の不足が理由とされています。

ビジネスアナリシスとは

ビジネスの要件から問題を見つけ出し、ビジネスの需要を捕捉すること

問題に対して実現可能なソリューションを提示すること

プロジェクトの目的とステークホルダーの利益を合致させそれを可視化すること

プロジェクトを成功へ導くこと

それらの達成のために知識、技術、手法を活用することのことです。

誰がビジネスアナリストになりうるのか

ビジネス分析をすればそれすなわちビジネスアナリストとなりますが多くの場合

- ビジネスアーキテクト

- プロジェクトマネージャー

- プロセスアナリスト

- データアナリスト

- デベロッパー

- アジャイルチームメンバー

- etc...

ビジネスにおける要件とは

定義としては、

商品やサービス、あるいは結果という形で、契約を満了した状態で提示することを求められる種々の条件

要件は商品やサービスによって、ビジネスや顧客を満足させられる条件を明示したものとも言えます。

ソリューションの設計と要件は分けて考えなければなりません。要件はそのソリューションにおける一つの機能や特徴として表現できるものであるのが理想的です。要件がまだその詳細が決まってない段階ではステークホルダーなどの要望という形であるとも言えます。

要件定義における責任の所在

要件の定義を固めるにおいて誰がその責を負うのか、基本的にはその要件がフォーカスしている分野における意思決定者に存在するといえるでしょう。また扱うリソースにおいてその決定権を持つ者がその分野の要件において定義の責任をもつことになります。なかでもプロジェクトマネージャーは要件に関わる作業がプロジェクトの計画に沿えるように、時間枠と予算枠に収まる中で要件がどの程度満たせるかどうかを判断する責任があります。

要件の種類分け

要件がビジネスおける需要にどのような文脈で関わるのかどうか、最終的な目標が明確になるようにその種類を分けることが重要です。

- ビジネス(商業的)な要件 組織全体に対しての高水準の需要を説明できるもので、プロジェクト自体の企画事由となるものです。

- ステークホルダーに関わる要件 利害関係者にまつわる要件ですが、この場合の利害関係者はかなり広義のもので、顧客や供給業者、共同出資者までも含みます

- ソリューションに関わる要件 プロダクトの機能や特徴、特性あるいはプロジェクトの結果が企業や利害関係者に及ぼす利益に関わるものです。この要件はさらに機能的要件と非機能的要件の二種類に分かれます

- 機能的要件 プロダクトの機能、動作にかかわる要件

- 非機能的要件 プロダクトの効率性や品質などの基礎的な機能とは違う環境に依存する要件

- 一過性の要件 データや情報の統合、導入時に起こる環境の変化への対応に関わる要件です。

多くのビジネス分析において要件はその種類ごとに分けて管理されます。要件管理ツールの仕様にあたっても要件の種類ごとに区分けして文書化することが一般的です。

ビジネス分析の種類

- 戦略的ビジネス分析 プロジェクト優先順位の定義

- 戦術的ビジネス分析 プロジェクト単位での要求のモデル化

- 業務ビジネス分析 プロジェクト導入

ビジネス分析ライフサイクル

| アクティビティ | |

|---|---|

| 1 | ニーズの発見 |

| 2 | ビジネス分析計画 |

| 3 | 要求の引き出し |

| 4 | 要求の分析 |

| 5 | 可能なソリューションの提案 |

| 6 | ソリューションの決定 |

| 1 | ニーズの発見へ戻る |

NeedsとFeature

要求の集まりには二種類あります。ニーズはステークホルダーが求める利益をもたらすソリューションのことで、フィーチャーはユーザーに利益を与えるプロダクトの機能で、いわば要求を見る視点によって同じ機能でも逆の性格を帯びうります。

ニーズの評価

ニーズの評価はビジネスの分析においてかかせないものです。ニーズとはそのビジネスの現状における問題や機会の分析によって評価されます。ニーズの評価はビジネスの現状をとりまく内外の環境と、企業の有する能力つまりはケーパビリティを査定することで、実行可能なソリューションを絞り、企業としてより理想てきな状態に導けるようなソリューション定義するのが目的です。

GoalとObjective

GoalとObjectiveは似て非なる概念です。Goalは長期的な目標で理想的な、過程を含まない目標です。それに比べてObjectiveはより短期的で、具体的ななにをどうするかという道筋がGoalよりはっきりしています。Goalを目指すためにObjectiveを次々に達成していこうとする、といった感じでしょうか。このGoalとObjectiveが企業にとってのニーズです。

このニーズを分析することは企業のGoalの定義をより明確にして、その達成までの少目標としてのObjectiveの筋道立てを可能にします。その作業には達成に立ちはだかる困難やリスク、問題点を明示して、企業の現状とGoalまでの隔たりを明快にしなければなりません。

ステークホルダーの定義

ニーズの定義が固まれば次はステークホルダーの定義へと移ります。

ソリューションの開発、導入において影響してくる、あるいは影響される個人や集団、組織などを定義する必要があります。

すべてのステークホルダーはその役割、責任と能力を定義されなければなりません。

RACI図

ステークホルダーの役割、責任と能力を定義するのにRACI図というものが役に立ちます。

プロジェクトの進捗を大きな段階に分け、ステークホルダーがその段階において、

| 役職 | 役割 | 割当条件 |

|---|---|---|

| Responsible(実行責任者) | その段階の作業を実際に行う | 複数の段階において割り当てられる |

| Accountable(説明責任者) | 進捗を監督し最終的な作業の完了を決定できる | 一つの段階に一人まで |

| Consulted(協業先) | その作業領域の専門家で双方向の連絡をする | 割当人数に条件はない |

| Informed(報告先) | 進捗を知る必要があるが一方的に報告を受けるのみ | 割当人数に条件はない |

に分けられます。

ニーズ分析の手順

- 初期調査

- 現状の評価

- SWOT分析

- 根本原因解析

- ビジネスプロセスモデルの作成

- ステートメントの作成

- 実現性との乖離具合の分析

1. 初期調査(ベンチマーキング)

現在の企業における戦略、戦術、業務において競合他社と比較して企業が持っている強みと弱みを定義します。

ベンチマーキングと呼ばれるこの作業は企業にとって改革の手助けとなります。主な手法を紹介します。

- 内部ベンチマーキング 同一企業内の類似したビジネスプロセスを比較してその強み弱みを探る手法

- 競合性ベンチマーキング 直接競合他社の商品、サービス、手法、ビジネスプロセスを比較するもの

- 職務的ベンチマーキング 外部の直近な業界における類似、あるいは同じ手法を比較するもの

- 総合的ベンチマーキング 外部の手法で、高度にコンセプト化することで自らの業界にも演繹できそうな手法と比較するもの

2. 現状の評価

上述したGoalとObjectiveを筋道立てることです。

3. SWOT分析

SWOT分析とはこれからとりかかるプロジェクトが内部環境においては強み (Strengths)、弱み (Weaknesses)、外部環境においては機会 (Opportunities)、脅威 (Threats) を持ちうるかを分析するものです。

この4つの要素をすべて考慮したうえでプロジェクトの実行可能性を模索します。

4. 根本原因解析

ニーズと現状の理解が進めば、次に現状から変わるために必要なソリューションを定義するために、その根本的な原因を探らなければなりません。それにはサイクル的な手法が用いられます。

- 問題の確定

- その問題に関わる4W1Hを挙げる

- 2の答えを元に問題の再定義を行う(原因の根本に近づく)

- 1~3を再定義が不要になるまで行う

より洗練された手法では根本原因解析を、ビジネスの手法、人的資源、物的資源、設備、環境、ビジネスプロセスのそれぞれにおいて分析し最終的な根本原因を定義します。

5. ビジネスプロセスモデルの作成

これに関してはとても長いので別の記事おいて解説します。

6. ステートメントの作成

ステートメントとはその企業における、問題、その影響、最終的な結果を完結にまとめたものです。

例

A社は経理部の基幹情報システム未統合によって(問題)、発注の承認までの時間に著しい遅れがあり(影響)、年間hoge%の営業利益の損失につながっている(結果)

7. 実現性との乖離具合の分析

定義されたニーズは多くの場合、企業に新たなケーパビリティを与えますが、そのために起きうる影響を考慮する必要があります。

- ビジネスプロセスモデルの変化

- 業務フローの変化

- スタッフの新システムへの順応性

- 他ソフトウェアとの互換性

- ITインフラとの適合

KJ法あるいはAffinity Diagramと呼ばれる方法で影響への対応のアイデアをまとめます。

考えられる種々の影響に対処するためのアイデアをサブカテゴリにまとめて、最終的に文書化あるいは表にまとめるものです。

ビジネス分析プラン

ニーズの分析が完了すれば次はステークホルダー、利害関係者の期待するものを分析する必要があります。

ステークホルダーの期待定義

RACI図作成のさいに定義されたような利害関係者がプロジェクトからなにを期待するかを定義します。

例

| ステークホルダー | 期待 |

|---|---|

| スポンサー | 法的要求事項、ビジネス上の要求事項、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約、リスク |

| 開発チーム | ほぼ全て |

| 経営幹部 | ビジネス上の要求事項、プロジェクトの影響、リスク、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約 |

| エンドユーザー | 機能上の要求、システム上の要求 |

| 外部組織 | 法的要求事項 |

ステークホルダーの定義

ステークホルダーは一般的にプロジェクトにかかわる利害関係者すべてを指しますが、その定義には以下の要素が求められます。

- 名前と役職

- 利害関係者としてのカテゴリー(スポンサー、エンドユーザーなど)

- そのステークホルダーの役割を担う人間の母数

- そのステークホルダーの影響力と興味の範囲

- そのステークホルダーの持つ権限

ソリューションスコープ定義

ソリューションスコープとはこれからプロジェクトが作り上げるものの特徴、機能などを定義するものです。

ソリューションスコープはプロジェクトの規模、プロジェクトの複雑さ、開発や導入に関わるリスク、ステークホルダーとの関わり、開発上の制約などでその特徴や機能が定義されますし、逆に開発中に上記のいずれかに変更があればスコープもまた変更する必要があることになります。

ソリューションスコープモデル

- 動機

- ビジネスニーズと目的

- 問題あるいは機会

- 成功を後押しするもの イネーブラー

- 人

- ビジネスプロセス

- 技術

- 基礎となる要素

- 仮説

- 制約

- プロセスの依存関係

- リスク

- ソリューションスコープ

- 組織内の規模

- ビジネスプロセス定義

- 機能

- 成果物を構成する要素

- 導入法

- インターフェース

プロジェクト進行計画

プロジェクトの進め方にはいろいろありますが、最も有名なのはアジャイルとウォーターフォールの二種類でしょう。

ウォーターフォール型

ウォーターフォールは仕様の変化を嫌う開発手法です。

| 手順 |

|---|

| 計画 |

| 分析 |

| 開発 |

| テスト |

| 導入 |

この開発段階は不可逆で、それぞれの段階で

ビジネスアナリストの目的はすべての要求を可視化し、それをすべてのステークホルダーに理解させることにあります。

要求から重要な要素を引き出し、モデル化し、文書化してそれを伝えることにあります。

有名な話ではありますが、ITプロジェクトの成功率は過不足なく成功したと言えるレベルは全体の3割ほどでしかありません。そして失敗の理由の多くを要求定義の不足が理由とされています。

ビジネスアナリシスとは

ビジネスの要件から問題を見つけ出し、ビジネスの需要を捕捉すること

問題に対して実現可能なソリューションを提示すること

プロジェクトの目的とステークホルダーの利益を合致させそれを可視化すること

プロジェクトを成功へ導くこと

それらの達成のために知識、技術、手法を活用することのことです。

誰がビジネスアナリストになりうるのか

ビジネス分析をすればそれすなわちビジネスアナリストとなりますが多くの場合

- ビジネスアーキテクト

- プロジェクトマネージャー

- プロセスアナリスト

- データアナリスト

- デベロッパー

- アジャイルチームメンバー

- etc...

ビジネスにおける要件とは

定義としては、

商品やサービス、あるいは結果という形で、契約を満了した状態で提示することを求められる種々の条件

要件は商品やサービスによって、ビジネスや顧客を満足させられる条件を明示したものとも言えます。

ソリューションの設計と要件は分けて考えなければなりません。要件はそのソリューションにおける一つの機能や特徴として表現できるものであるのが理想的です。要件がまだその詳細が決まってない段階ではステークホルダーなどの要望という形であるとも言えます。

要件定義における責任の所在

要件の定義を固めるにおいて誰がその責を負うのか、基本的にはその要件がフォーカスしている分野における意思決定者に存在するといえるでしょう。また扱うリソースにおいてその決定権を持つ者がその分野の要件において定義の責任をもつことになります。なかでもプロジェクトマネージャーは要件に関わる作業がプロジェクトの計画に沿えるように、時間枠と予算枠に収まる中で要件がどの程度満たせるかどうかを判断する責任があります。

要件の種類分け

要件がビジネスおける需要にどのような文脈で関わるのかどうか、最終的な目標が明確になるようにその種類を分けることが重要です。

- ビジネス(商業的)な要件 組織全体に対しての高水準の需要を説明できるもので、プロジェクト自体の企画事由となるものです。

- ステークホルダーに関わる要件 利害関係者にまつわる要件ですが、この場合の利害関係者はかなり広義のもので、顧客や供給業者、共同出資者までも含みます

- ソリューションに関わる要件 プロダクトの機能や特徴、特性あるいはプロジェクトの結果が企業や利害関係者に及ぼす利益に関わるものです。この要件はさらに機能的要件と非機能的要件の二種類に分かれます

- 機能的要件 プロダクトの機能、動作にかかわる要件

- 非機能的要件 プロダクトの効率性や品質などの基礎的な機能とは違う環境に依存する要件

- 一過性の要件 データや情報の統合、導入時に起こる環境の変化への対応に関わる要件です。

多くのビジネス分析において要件はその種類ごとに分けて管理されます。要件管理ツールの仕様にあたっても要件の種類ごとに区分けして文書化することが一般的です。

ビジネス分析の種類

- 戦略的ビジネス分析 プロジェクト優先順位の定義

- 戦術的ビジネス分析 プロジェクト単位での要求のモデル化

- 業務ビジネス分析 プロジェクト導入

ビジネス分析ライフサイクル

| アクティビティ | |

|---|---|

| 1 | ニーズの発見 |

| 2 | ビジネス分析計画 |

| 3 | 要求の引き出し |

| 4 | 要求の分析 |

| 5 | 可能なソリューションの提案 |

| 6 | ソリューションの決定 |

| 1 | ニーズの発見へ戻る |

NeedsとFeature

要求の集まりには二種類あります。ニーズはステークホルダーが求める利益をもたらすソリューションのことで、フィーチャーはユーザーに利益を与えるプロダクトの機能で、いわば要求を見る視点によって同じ機能でも逆の性格を帯びうります。

ニーズの評価

ニーズの評価はビジネスの分析においてかかせないものです。ニーズとはそのビジネスの現状における問題や機会の分析によって評価されます。ニーズの評価はビジネスの現状をとりまく内外の環境と、企業の有する能力つまりはケーパビリティを査定することで、実行可能なソリューションを絞り、企業としてより理想てきな状態に導けるようなソリューション定義するのが目的です。

GoalとObjective

GoalとObjectiveは似て非なる概念です。Goalは長期的な目標で理想的な、過程を含まない目標です。それに比べてObjectiveはより短期的で、具体的ななにをどうするかという道筋がGoalよりはっきりしています。Goalを目指すためにObjectiveを次々に達成していこうとする、といった感じでしょうか。このGoalとObjectiveが企業にとってのニーズです。

このニーズを分析することは企業のGoalの定義をより明確にして、その達成までの少目標としてのObjectiveの筋道立てを可能にします。その作業には達成に立ちはだかる困難やリスク、問題点を明示して、企業の現状とGoalまでの隔たりを明快にしなければなりません。

ステークホルダーの定義

ニーズの定義が固まれば次はステークホルダーの定義へと移ります。

ソリューションの開発、導入において影響してくる、あるいは影響される個人や集団、組織などを定義する必要があります。

すべてのステークホルダーはその役割、責任と能力を定義されなければなりません。

RACI図

ステークホルダーの役割、責任と能力を定義するのにRACI図というものが役に立ちます。

プロジェクトの進捗を大きな段階に分け、ステークホルダーがその段階において、

| 役職 | 役割 | 割当条件 |

|---|---|---|

| Responsible(実行責任者) | その段階の作業を実際に行う | 複数の段階において割り当てられる |

| Accountable(説明責任者) | 進捗を監督し最終的な作業の完了を決定できる | 一つの段階に一人まで |

| Consulted(協業先) | その作業領域の専門家で双方向の連絡をする | 割当人数に条件はない |

| Informed(報告先) | 進捗を知る必要があるが一方的に報告を受けるのみ | 割当人数に条件はない |

に分けられます。

ニーズ分析の手順

- 初期調査

- 現状の評価

- SWOT分析

- 根本原因解析

- ビジネスプロセスモデルの作成

- ステートメントの作成

- 実現性との乖離具合の分析

1. 初期調査(ベンチマーキング)

現在の企業における戦略、戦術、業務において競合他社と比較して企業が持っている強みと弱みを定義します。

ベンチマーキングと呼ばれるこの作業は企業にとって改革の手助けとなります。主な手法を紹介します。

- 内部ベンチマーキング 同一企業内の類似したビジネスプロセスを比較してその強み弱みを探る手法

- 競合性ベンチマーキング 直接競合他社の商品、サービス、手法、ビジネスプロセスを比較するもの

- 職務的ベンチマーキング 外部の直近な業界における類似、あるいは同じ手法を比較するもの

- 総合的ベンチマーキング 外部の手法で、高度にコンセプト化することで自らの業界にも演繹できそうな手法と比較するもの

2. 現状の評価

上述したGoalとObjectiveを筋道立てることです。

3. SWOT分析

SWOT分析とはこれからとりかかるプロジェクトが内部環境においては強み (Strengths)、弱み (Weaknesses)、外部環境においては機会 (Opportunities)、脅威 (Threats) を持ちうるかを分析するものです。

この4つの要素をすべて考慮したうえでプロジェクトの実行可能性を模索します。

4. 根本原因解析

ニーズと現状の理解が進めば、次に現状から変わるために必要なソリューションを定義するために、その根本的な原因を探らなければなりません。それにはサイクル的な手法が用いられます。

- 問題の確定

- その問題に関わる4W1Hを挙げる

- 2の答えを元に問題の再定義を行う(原因の根本に近づく)

- 1~3を再定義が不要になるまで行う

より洗練された手法では根本原因解析を、ビジネスの手法、人的資源、物的資源、設備、環境、ビジネスプロセスのそれぞれにおいて分析し最終的な根本原因を定義します。そのための図を特性要因図、あるいはフィッシュボーンダイアグラムと呼びます。

例

5. ビジネスプロセスモデルの作成

これに関してはとても長いので別の記事おいて解説します。

6. ステートメントの作成

ステートメントとはその企業における、問題、その影響、最終的な結果を完結にまとめたものです。

例

A社は経理部の基幹情報システム未統合によって(問題)、発注の承認までの時間に著しい遅れがあり(影響)、年間hoge%の営業利益の損失につながっている(結果)

7. 実現性との乖離具合の分析

定義されたニーズは多くの場合、企業に新たなケーパビリティを与えますが、そのために起きうる影響を考慮する必要があります。

- ビジネスプロセスモデルの変化

- 業務フローの変化

- スタッフの新システムへの順応性

- 他ソフトウェアとの互換性

- ITインフラとの適合

KJ法あるいはAffinity Diagramと呼ばれる方法で影響への対応のアイデアをまとめます。

考えられる種々の影響に対処するためのアイデアをサブカテゴリにまとめて、最終的に文書化あるいは表にまとめるものです。

ビジネス分析プラン

ニーズの分析が完了すれば次はステークホルダー、利害関係者の期待するものを分析する必要があります。

手順

| 手順 |

|---|

| ステークホルダーの期待定義 |

| ステークホルダーの定義 |

| ソリューションスコープ定義 |

| プロジェクト進行計画 |

| コミュニケーション方法の決定 |

| 作業プランの策定 |

1. ステークホルダーの期待定義

RACI図作成のさいに定義されたような利害関係者がプロジェクトからなにを期待するかを定義します。

例

| ステークホルダー | 期待 |

|---|---|

| スポンサー | 法的要求事項、ビジネス上の要求事項、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約、リスク |

| 開発チーム | ほぼ全て |

| 経営幹部 | ビジネス上の要求事項、プロジェクトの影響、リスク、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約 |

| エンドユーザー | 機能上の要求、システム上の要求 |

| 外部組織 | 法的要求事項 |

2. ステークホルダーの定義

ステークホルダーは一般的にプロジェクトにかかわる利害関係者すべてを指しますが、その定義には以下の要素が求められます。

- 名前と役職

- 利害関係者としてのカテゴリー(スポンサー、エンドユーザーなど)

- そのステークホルダーの役割を担う人間の母数

- そのステークホルダーの影響力と興味の範囲

- そのステークホルダーの持つ権限

3. ソリューションスコープ定義

ソリューションスコープとはこれからプロジェクトが作り上げるものの特徴、機能などを定義するものです。

ソリューションスコープはプロジェクトの規模、プロジェクトの複雑さ、開発や導入に関わるリスク、ステークホルダーとの関わり、開発上の制約などでその特徴や機能が定義されますし、逆に開発中に上記のいずれかに変更があればスコープもまた変更する必要があることになります。

ソリューションスコープモデル

- 動機

- ビジネスニーズと目的

- 問題あるいは機会

- 成功を後押しするもの イネーブラー

- 人

- ビジネスプロセス

- 技術

- 基礎となる要素

- 仮説

- 制約

- プロセスの依存関係

- リスク

- ソリューションスコープ

- 組織内の規模

- ビジネスプロセス定義

- 機能

- 成果物を構成する要素

- 導入法

- インターフェース

4. プロジェクト進行計画

プロジェクトの進め方にはいろいろありますが、最も有名なのはアジャイルとウォーターフォールの二種類でしょう。

ウォーターフォール型

ウォーターフォールは仕様の変化を嫌う開発手法です。

| 手順 |

|---|

| 計画 |

| 分析 |

| 開発 |

| テスト |

| 導入 |

この開発段階は不可逆で、それぞれの段階でそれが完了したとプロジェクトオーナーやRACI図におけるその段階の責任者の合意がなければ次の段階へ進むことができないものです。

この開発手法は昔こそ主流でしたが、プロジェクトの頓挫、失敗に繋がる確率が高いということで最近は下火になってきています。

しかし、現在でも政府の関わるプロジェクトなど変更をそもそもあまり許容しない性格のプロジェクトでは採用されています。

アジャイル開発

アジャイル開発は分割された開発単位の反復をもって開発を行っていく手法で中途変更に対して柔軟性が高いのが特徴です。

まず最初に計画があって、そのときに大まかな開発サイクルで進めていく開発内容を決めます。

そこから、

| 手順 |

|---|

| 分析 |

| 開発 |

| テスト |

| 導入 |

| フィードバック |

| による開発を行い、フィードバックで得られた意見をもとに変更や改善を次のサイクルに取り入れていく手法です。 |

| これは従来のウォーターフォールに比べて成功率が高く、また顧客満足度も高いということで最近流行っている開発手法です。 |

5. コミュニケーション方法の決定

要求をまとめて文書化するための方法を明確化します。

モデルを作成するか、文書化するか、プレゼンを行うか等々。

6. 作業プランの策定

ここではどの要求がどのステークホルダーによって行われていくかを木構造でまとめて、作業担当者と完了を確認する責任者がその作業を理解できる必要があります。

要求の優先順位

優先順位はとても大事で、要求はすべて一意に重要だと考えがちですが、作業の効率化のために優先順位は確実につけられていなければなりません。ステークホルダーからの期待が高いもの、時間的な制限があるもの、人的・物的資源が限られるものなどが高くつけられるべきです。また、そのなかで成功率の高い作業や、他の要求の前提になっている要求、法的規制など外部要因の関わるものは高い優先順位を与えられてしかるべきです。

ビジネス分析プランの承認

ステークホルダーおよびプロジェクトオーナーの承認があってやっとビジネス分析プランは見直しなく先へ進むことになります。

このとき重要なのは承認だけでなく理解を得られているかどうかです。

理解なく承認されたものは後の行程で齟齬を生みかねませんし、開発手法次第では取り返しのつかないことにもなりえます。

そしてこのときの承認は要求達成の順番目的

ビジネスアナリストの目的はすべての要求を可視化し、それをすべてのステークホルダーに理解させることにあります。

要求から重要な要素を引き出し、モデル化し、文書化してそれを伝えることにあります。

有名な話ではありますが、ITプロジェクトの成功率は過不足なく成功したと言えるレベルは全体の3割ほどでしかありません。そして失敗の理由の多くを要求定義の不足が理由とされています。

ビジネスアナリシスとは

ビジネスの要件から問題を見つけ出し、ビジネスの需要を捕捉すること

問題に対して実現可能なソリューションを提示すること

プロジェクトの目的とステークホルダーの利益を合致させそれを可視化すること

プロジェクトを成功へ導くこと

それらの達成のために知識、技術、手法を活用することのことです。

誰がビジネスアナリストになりうるのか

ビジネス分析をすればそれすなわちビジネスアナリストとなりますが多くの場合

- ビジネスアーキテクト

- プロジェクトマネージャー

- プロセスアナリスト

- データアナリスト

- デベロッパー

- アジャイルチームメンバー

- etc...

ビジネスにおける要件とは

定義としては、

商品やサービス、あるいは結果という形で、契約を満了した状態で提示することを求められる種々の条件

要件は商品やサービスによって、ビジネスや顧客を満足させられる条件を明示したものとも言えます。

ソリューションの設計と要件は分けて考えなければなりません。要件はそのソリューションにおける一つの機能や特徴として表現できるものであるのが理想的です。要件がまだその詳細が決まってない段階ではステークホルダーなどの要望という形であるとも言えます。

要件定義における責任の所在

要件の定義を固めるにおいて誰がその責を負うのか、基本的にはその要件がフォーカスしている分野における意思決定者に存在するといえるでしょう。また扱うリソースにおいてその決定権を持つ者がその分野の要件において定義の責任をもつことになります。なかでもプロジェクトマネージャーは要件に関わる作業がプロジェクトの計画に沿えるように、時間枠と予算枠に収まる中で要件がどの程度満たせるかどうかを判断する責任があります。

要件の種類分け

要件がビジネスおける需要にどのような文脈で関わるのかどうか、最終的な目標が明確になるようにその種類を分けることが重要です。

- ビジネス(商業的)な要件 組織全体に対しての高水準の需要を説明できるもので、プロジェクト自体の企画事由となるものです。

- ステークホルダーに関わる要件 利害関係者にまつわる要件ですが、この場合の利害関係者はかなり広義のもので、顧客や供給業者、共同出資者までも含みます

- ソリューションに関わる要件 プロダクトの機能や特徴、特性あるいはプロジェクトの結果が企業や利害関係者に及ぼす利益に関わるものです。この要件はさらに機能的要件と非機能的要件の二種類に分かれます

- 機能的要件 プロダクトの機能、動作にかかわる要件

- 非機能的要件 プロダクトの効率性や品質などの基礎的な機能とは違う環境に依存する要件

- 一過性の要件 データや情報の統合、導入時に起こる環境の変化への対応に関わる要件です。

多くのビジネス分析において要件はその種類ごとに分けて管理されます。要件管理ツールの仕様にあたっても要件の種類ごとに区分けして文書化することが一般的です。

ビジネス分析の種類

- 戦略的ビジネス分析 プロジェクト優先順位の定義

- 戦術的ビジネス分析 プロジェクト単位での要求のモデル化

- 業務ビジネス分析 プロジェクト導入

ビジネス分析ライフサイクル

| アクティビティ | |

|---|---|

| 1 | ニーズの発見 |

| 2 | ビジネス分析計画 |

| 3 | 要求の引き出し |

| 4 | 要求の分析 |

| 5 | 可能なソリューションの提案 |

| 6 | ソリューションの決定 |

| 1 | ニーズの発見へ戻る |

NeedsとFeature

要求の集まりには二種類あります。ニーズはステークホルダーが求める利益をもたらすソリューションのことで、フィーチャーはユーザーに利益を与えるプロダクトの機能で、いわば要求を見る視点によって同じ機能でも逆の性格を帯びうります。

ニーズの評価

ニーズの評価はビジネスの分析においてかかせないものです。ニーズとはそのビジネスの現状における問題や機会の分析によって評価されます。ニーズの評価はビジネスの現状をとりまく内外の環境と、企業の有する能力つまりはケーパビリティを査定することで、実行可能なソリューションを絞り、企業としてより理想てきな状態に導けるようなソリューション定義するのが目的です。

GoalとObjective

GoalとObjectiveは似て非なる概念です。Goalは長期的な目標で理想的な、過程を含まない目標です。それに比べてObjectiveはより短期的で、具体的ななにをどうするかという道筋がGoalよりはっきりしています。Goalを目指すためにObjectiveを次々に達成していこうとする、といった感じでしょうか。このGoalとObjectiveが企業にとってのニーズです。

このニーズを分析することは企業のGoalの定義をより明確にして、その達成までの少目標としてのObjectiveの筋道立てを可能にします。その作業には達成に立ちはだかる困難やリスク、問題点を明示して、企業の現状とGoalまでの隔たりを明快にしなければなりません。

ステークホルダーの定義

ニーズの定義が固まれば次はステークホルダーの定義へと移ります。

ソリューションの開発、導入において影響してくる、あるいは影響される個人や集団、組織などを定義する必要があります。

すべてのステークホルダーはその役割、責任と能力を定義されなければなりません。

RACI図

ステークホルダーの役割、責任と能力を定義するのにRACI図というものが役に立ちます。

プロジェクトの進捗を大きな段階に分け、ステークホルダーがその段階において、

| 役職 | 役割 | 割当条件 |

|---|---|---|

| Responsible(実行責任者) | その段階の作業を実際に行う | 複数の段階において割り当てられる |

| Accountable(説明責任者) | 進捗を監督し最終的な作業の完了を決定できる | 一つの段階に一人まで |

| Consulted(協業先) | その作業領域の専門家で双方向の連絡をする | 割当人数に条件はない |

| Informed(報告先) | 進捗を知る必要があるが一方的に報告を受けるのみ | 割当人数に条件はない |

に分けられます。

ニーズ分析の手順

- 初期調査

- 現状の評価

- SWOT分析

- 根本原因解析

- ビジネスプロセスモデルの作成

- ステートメントの作成

- 実現性との乖離具合の分析

1. 初期調査(ベンチマーキング)

現在の企業における戦略、戦術、業務において競合他社と比較して企業が持っている強みと弱みを定義します。

ベンチマーキングと呼ばれるこの作業は企業にとって改革の手助けとなります。主な手法を紹介します。

- 内部ベンチマーキング 同一企業内の類似したビジネスプロセスを比較してその強み弱みを探る手法

- 競合性ベンチマーキング 直接競合他社の商品、サービス、手法、ビジネスプロセスを比較するもの

- 職務的ベンチマーキング 外部の直近な業界における類似、あるいは同じ手法を比較するもの

- 総合的ベンチマーキング 外部の手法で、高度にコンセプト化することで自らの業界にも演繹できそうな手法と比較するもの

2. 現状の評価

上述したGoalとObjectiveを筋道立てることです。

3. SWOT分析

SWOT分析とはこれからとりかかるプロジェクトが内部環境においては強み (Strengths)、弱み (Weaknesses)、外部環境においては機会 (Opportunities)、脅威 (Threats) を持ちうるかを分析するものです。

この4つの要素をすべて考慮したうえでプロジェクトの実行可能性を模索します。

4. 根本原因解析

ニーズと現状の理解が進めば、次に現状から変わるために必要なソリューションを定義するために、その根本的な原因を探らなければなりません。それにはサイクル的な手法が用いられます。

- 問題の確定

- その問題に関わる4W1Hを挙げる

- 2の答えを元に問題の再定義を行う(原因の根本に近づく)

- 1~3を再定義が不要になるまで行う

より洗練された手法では根本原因解析を、ビジネスの手法、人的資源、物的資源、設備、環境、ビジネスプロセスのそれぞれにおいて分析し最終的な根本原因を定義します。

5. ビジネスプロセスモデルの作成

これに関してはとても長いので別の記事おいて解説します。

6. ステートメントの作成

ステートメントとはその企業における、問題、その影響、最終的な結果を完結にまとめたものです。

例

A社は経理部の基幹情報システム未統合によって(問題)、発注の承認までの時間に著しい遅れがあり(影響)、年間hoge%の営業利益の損失につながっている(結果)

7. 実現性との乖離具合の分析

定義されたニーズは多くの場合、企業に新たなケーパビリティを与えますが、そのために起きうる影響を考慮する必要があります。

- ビジネスプロセスモデルの変化

- 業務フローの変化

- スタッフの新システムへの順応性

- 他ソフトウェアとの互換性

- ITインフラとの適合

KJ法あるいはAffinity Diagramと呼ばれる方法で影響への対応のアイデアをまとめます。

考えられる種々の影響に対処するためのアイデアをサブカテゴリにまとめて、最終的に文書化あるいは表にまとめるものです。

ビジネス分析プラン

ニーズの分析が完了すれば次はステークホルダー、利害関係者の期待するものを分析する必要があります。

ステークホルダーの期待定義

RACI図作成のさいに定義されたような利害関係者がプロジェクトからなにを期待するかを定義します。

例

| ステークホルダー | 期待 |

|---|---|

| スポンサー | 法的要求事項、ビジネス上の要求事項、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約、リスク |

| 開発チーム | ほぼ全て |

| 経営幹部 | ビジネス上の要求事項、プロジェクトの影響、リスク、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約 |

| エンドユーザー | 機能上の要求、システム上の要求 |

| 外部組織 | 法的要求事項 |

ステークホルダーの定義

ステークホルダーは一般的にプロジェクトにかかわる利害関係者すべてを指しますが、その定義には以下の要素が求められます。

- 名前と役職

- 利害関係者としてのカテゴリー(スポンサー、エンドユーザーなど)

- そのステークホルダーの役割を担う人間の母数

- そのステークホルダーの影響力と興味の範囲

- そのステークホルダーの持つ権限

ソリューションスコープ定義

ソリューションスコープとはこれからプロジェクトが作り上げるものの特徴、機能などを定義するものです。

ソリューションスコープはプロジェクトの規模、プロジェクトの複雑さ、開発や導入に関わるリスク、ステークホルダーとの関わり、開発上の制約などでその特徴や機能が定義されますし、逆に開発中に上記のいずれかに変更があればスコープもまた変更する必要があることになります。

ソリューションスコープモデル

- 動機

- ビジネスニーズと目的

- 問題あるいは機会

- 成功を後押しするもの イネーブラー

- 人

- ビジネスプロセス

- 技術

- 基礎となる要素

- 仮説

- 制約

- プロセスの依存関係

- リスク

- ソリューションスコープ

- 組織内の規模

- ビジネスプロセス定義

- 機能

- 成果物を構成する要素

- 導入法

- インターフェース

プロジェクト進行計画

プロジェクトの進め方にはいろいろありますが、最も有名なのはアジャイルとウォーターフォールの二種類でしょう。

ウォーターフォール型

ウォーターフォールは仕様の変化を嫌う開発手法です。

| 手順 |

|---|

| 計画 |

| 分析 |

| 開発 |

| テスト |

| 導入 |

この開発段階は不可逆で、それぞれの段階で

ビジネスアナリストの目的はすべての要求を可視化し、それをすべてのステークホルダーに理解させることにあります。

要求から重要な要素を引き出し、モデル化し、文書化してそれを伝えることにあります。

有名な話ではありますが、ITプロジェクトの成功率は過不足なく成功したと言えるレベルは全体の3割ほどでしかありません。そして失敗の理由の多くを要求定義の不足が理由とされています。

ビジネスアナリシスとは

ビジネスの要件から問題を見つけ出し、ビジネスの需要を捕捉すること

問題に対して実現可能なソリューションを提示すること

プロジェクトの目的とステークホルダーの利益を合致させそれを可視化すること

プロジェクトを成功へ導くこと

それらの達成のために知識、技術、手法を活用することのことです。

誰がビジネスアナリストになりうるのか

ビジネス分析をすればそれすなわちビジネスアナリストとなりますが多くの場合

- ビジネスアーキテクト

- プロジェクトマネージャー

- プロセスアナリスト

- データアナリスト

- デベロッパー

- アジャイルチームメンバー

- etc...

ビジネスにおける要件とは

定義としては、

商品やサービス、あるいは結果という形で、契約を満了した状態で提示することを求められる種々の条件

要件は商品やサービスによって、ビジネスや顧客を満足させられる条件を明示したものとも言えます。

ソリューションの設計と要件は分けて考えなければなりません。要件はそのソリューションにおける一つの機能や特徴として表現できるものであるのが理想的です。要件がまだその詳細が決まってない段階ではステークホルダーなどの要望という形であるとも言えます。

要件定義における責任の所在

要件の定義を固めるにおいて誰がその責を負うのか、基本的にはその要件がフォーカスしている分野における意思決定者に存在するといえるでしょう。また扱うリソースにおいてその決定権を持つ者がその分野の要件において定義の責任をもつことになります。なかでもプロジェクトマネージャーは要件に関わる作業がプロジェクトの計画に沿えるように、時間枠と予算枠に収まる中で要件がどの程度満たせるかどうかを判断する責任があります。

要件の種類分け

要件がビジネスおける需要にどのような文脈で関わるのかどうか、最終的な目標が明確になるようにその種類を分けることが重要です。

- ビジネス(商業的)な要件 組織全体に対しての高水準の需要を説明できるもので、プロジェクト自体の企画事由となるものです。

- ステークホルダーに関わる要件 利害関係者にまつわる要件ですが、この場合の利害関係者はかなり広義のもので、顧客や供給業者、共同出資者までも含みます

- ソリューションに関わる要件 プロダクトの機能や特徴、特性あるいはプロジェクトの結果が企業や利害関係者に及ぼす利益に関わるものです。この要件はさらに機能的要件と非機能的要件の二種類に分かれます

- 機能的要件 プロダクトの機能、動作にかかわる要件

- 非機能的要件 プロダクトの効率性や品質などの基礎的な機能とは違う環境に依存する要件

- 一過性の要件 データや情報の統合、導入時に起こる環境の変化への対応に関わる要件です。

多くのビジネス分析において要件はその種類ごとに分けて管理されます。要件管理ツールの仕様にあたっても要件の種類ごとに区分けして文書化することが一般的です。

ビジネス分析の種類

- 戦略的ビジネス分析 プロジェクト優先順位の定義

- 戦術的ビジネス分析 プロジェクト単位での要求のモデル化

- 業務ビジネス分析 プロジェクト導入

ビジネス分析ライフサイクル

| アクティビティ | |

|---|---|

| 1 | ニーズの発見 |

| 2 | ビジネス分析計画 |

| 3 | 要求の引き出し |

| 4 | 要求の分析 |

| 5 | 可能なソリューションの提案 |

| 6 | ソリューションの決定 |

| 1 | ニーズの発見へ戻る |

NeedsとFeature

要求の集まりには二種類あります。ニーズはステークホルダーが求める利益をもたらすソリューションのことで、フィーチャーはユーザーに利益を与えるプロダクトの機能で、いわば要求を見る視点によって同じ機能でも逆の性格を帯びうります。

ニーズの評価

ニーズの評価はビジネスの分析においてかかせないものです。ニーズとはそのビジネスの現状における問題や機会の分析によって評価されます。ニーズの評価はビジネスの現状をとりまく内外の環境と、企業の有する能力つまりはケーパビリティを査定することで、実行可能なソリューションを絞り、企業としてより理想てきな状態に導けるようなソリューション定義するのが目的です。

GoalとObjective

GoalとObjectiveは似て非なる概念です。Goalは長期的な目標で理想的な、過程を含まない目標です。それに比べてObjectiveはより短期的で、具体的ななにをどうするかという道筋がGoalよりはっきりしています。Goalを目指すためにObjectiveを次々に達成していこうとする、といった感じでしょうか。このGoalとObjectiveが企業にとってのニーズです。

このニーズを分析することは企業のGoalの定義をより明確にして、その達成までの少目標としてのObjectiveの筋道立てを可能にします。その作業には達成に立ちはだかる困難やリスク、問題点を明示して、企業の現状とGoalまでの隔たりを明快にしなければなりません。

ステークホルダーの定義

ニーズの定義が固まれば次はステークホルダーの定義へと移ります。

ソリューションの開発、導入において影響してくる、あるいは影響される個人や集団、組織などを定義する必要があります。

すべてのステークホルダーはその役割、責任と能力を定義されなければなりません。

RACI図

ステークホルダーの役割、責任と能力を定義するのにRACI図というものが役に立ちます。

プロジェクトの進捗を大きな段階に分け、ステークホルダーがその段階において、

| 役職 | 役割 | 割当条件 |

|---|---|---|

| Responsible(実行責任者) | その段階の作業を実際に行う | 複数の段階において割り当てられる |

| Accountable(説明責任者) | 進捗を監督し最終的な作業の完了を決定できる | 一つの段階に一人まで |

| Consulted(協業先) | その作業領域の専門家で双方向の連絡をする | 割当人数に条件はない |

| Informed(報告先) | 進捗を知る必要があるが一方的に報告を受けるのみ | 割当人数に条件はない |

に分けられます。

ニーズ分析の手順

- 初期調査

- 現状の評価

- SWOT分析

- 根本原因解析

- ビジネスプロセスモデルの作成

- ステートメントの作成

- 実現性との乖離具合の分析

1. 初期調査(ベンチマーキング)

現在の企業における戦略、戦術、業務において競合他社と比較して企業が持っている強みと弱みを定義します。

ベンチマーキングと呼ばれるこの作業は企業にとって改革の手助けとなります。主な手法を紹介します。

- 内部ベンチマーキング 同一企業内の類似したビジネスプロセスを比較してその強み弱みを探る手法

- 競合性ベンチマーキング 直接競合他社の商品、サービス、手法、ビジネスプロセスを比較するもの

- 職務的ベンチマーキング 外部の直近な業界における類似、あるいは同じ手法を比較するもの

- 総合的ベンチマーキング 外部の手法で、高度にコンセプト化することで自らの業界にも演繹できそうな手法と比較するもの

2. 現状の評価

上述したGoalとObjectiveを筋道立てることです。

3. SWOT分析

SWOT分析とはこれからとりかかるプロジェクトが内部環境においては強み (Strengths)、弱み (Weaknesses)、外部環境においては機会 (Opportunities)、脅威 (Threats) を持ちうるかを分析するものです。

この4つの要素をすべて考慮したうえでプロジェクトの実行可能性を模索します。

4. 根本原因解析

ニーズと現状の理解が進めば、次に現状から変わるために必要なソリューションを定義するために、その根本的な原因を探らなければなりません。それにはサイクル的な手法が用いられます。

- 問題の確定

- その問題に関わる4W1Hを挙げる

- 2の答えを元に問題の再定義を行う(原因の根本に近づく)

- 1~3を再定義が不要になるまで行う

より洗練された手法では根本原因解析を、ビジネスの手法、人的資源、物的資源、設備、環境、ビジネスプロセスのそれぞれにおいて分析し最終的な根本原因を定義します。そのための図を特性要因図、あるいはフィッシュボーンダイアグラムと呼びます。

例

5. ビジネスプロセスモデルの作成

これに関してはとても長いので別の記事おいて解説します。

6. ステートメントの作成

ステートメントとはその企業における、問題、その影響、最終的な結果を完結にまとめたものです。

例

A社は経理部の基幹情報システム未統合によって(問題)、発注の承認までの時間に著しい遅れがあり(影響)、年間hoge%の営業利益の損失につながっている(結果)

7. 実現性との乖離具合の分析

定義されたニーズは多くの場合、企業に新たなケーパビリティを与えますが、そのために起きうる影響を考慮する必要があります。

- ビジネスプロセスモデルの変化

- 業務フローの変化

- スタッフの新システムへの順応性

- 他ソフトウェアとの互換性

- ITインフラとの適合

KJ法あるいはAffinity Diagramと呼ばれる方法で影響への対応のアイデアをまとめます。

考えられる種々の影響に対処するためのアイデアをサブカテゴリにまとめて、最終的に文書化あるいは表にまとめるものです。

ビジネス分析プラン

ニーズの分析が完了すれば次はステークホルダー、利害関係者の期待するものを分析する必要があります。

手順

| 手順 |

|---|

| ステークホルダーの期待定義 |

| ステークホルダーの定義 |

| ソリューションスコープ定義 |

| プロジェクト進行計画 |

| コミュニケーション方法の決定 |

| 作業プランの策定 |

1. ステークホルダーの期待定義

RACI図作成のさいに定義されたような利害関係者がプロジェクトからなにを期待するかを定義します。

例

| ステークホルダー | 期待 |

|---|---|

| スポンサー | 法的要求事項、ビジネス上の要求事項、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約、リスク |

| 開発チーム | ほぼ全て |

| 経営幹部 | ビジネス上の要求事項、プロジェクトの影響、リスク、仮定ベースの結果、プロジェクト上の制約 |

| エンドユーザー | 機能上の要求、システム上の要求 |

| 外部組織 | 法的要求事項 |

2. ステークホルダーの定義

ステークホルダーは一般的にプロジェクトにかかわる利害関係者すべてを指しますが、その定義には以下の要素が求められます。

- 名前と役職

- 利害関係者としてのカテゴリー(スポンサー、エンドユーザーなど)

- そのステークホルダーの役割を担う人間の母数

- そのステークホルダーの影響力と興味の範囲

- そのステークホルダーの持つ権限

3. ソリューションスコープ定義

ソリューションスコープとはこれからプロジェクトが作り上げるものの特徴、機能などを定義するものです。

ソリューションスコープはプロジェクトの規模、プロジェクトの複雑さ、開発や導入に関わるリスク、ステークホルダーとの関わり、開発上の制約などでその特徴や機能が定義されますし、逆に開発中に上記のいずれかに変更があればスコープもまた変更する必要があることになります。

ソリューションスコープモデル

- 動機

- ビジネスニーズと目的

- 問題あるいは機会

- 成功を後押しするもの イネーブラー

- 人

- ビジネスプロセス

- 技術

- 基礎となる要素

- 仮説

- 制約

- プロセスの依存関係

- リスク

- ソリューションスコープ

- 組織内の規模

- ビジネスプロセス定義

- 機能

- 成果物を構成する要素

- 導入法

- インターフェース

4. プロジェクト進行計画

プロジェクトの進め方にはいろいろありますが、最も有名なのはアジャイルとウォーターフォールの二種類でしょう。

ウォーターフォール型

ウォーターフォールは仕様の変化を嫌う開発手法です。

| 手順 |

|---|

| 計画 |

| 分析 |

| 開発 |

| テスト |

| 導入 |

この開発段階は不可逆で、それぞれの段階でそれが完了したとプロジェクトオーナーやRACI図におけるその段階の責任者の合意がなければ次の段階へ進むことができないものです。

この開発手法は昔こそ主流でしたが、プロジェクトの頓挫、失敗に繋がる確率が高いということで最近は下火になってきています。

しかし、現在でも政府の関わるプロジェクトなど変更をそもそもあまり許容しない性格のプロジェクトでは採用されています。

アジャイル開発

アジャイル開発は分割された開発単位の反復をもって開発を行っていく手法で中途変更に対して柔軟性が高いのが特徴です。

まず最初に計画があって、そのときに大まかな開発サイクルで進めていく開発内容を決めます。

そこから、

| 手順 |

|---|

| 分析 |

| 開発 |

| テスト |

| 導入 |

| フィードバック |

| による開発を行い、フィードバックで得られた意見をもとに変更や改善を次のサイクルに取り入れていく手法です。 |

| これは従来のウォーターフォールに比べて成功率が高く、また顧客満足度も高いということで最近流行っている開発手法です。 |

5. コミュニケーション方法の決定

要求をまとめて文書化するための方法を明確化します。

モデルを作成するか、文書化するか、プレゼンを行うか等々。

6. 作業プランの策定

ここではどの要求がどのステークホルダーによって行われていくかを木構造でまとめて、作業担当者と完了を確認する責任者がその作業を理解できる必要があります。

要求の優先順位

優先順位はとても大事で、要求はすべて一意に重要だと考えがちですが、作業の効率化のために優先順位は確実につけられていなければなりません。ステークホルダーからの期待が高いもの、時間的な制限があるもの、人的・物的資源が限られるものなどが高くつけられるべきです。また、そのなかで成功率の高い作業や、他の要求の前提になっている要求、法的規制など外部要因の関わるものは高い優先順位を与えられてしかるべきです。

ビジネス分析プランの承認

ステークホルダーおよびプロジェクトオーナーの承認があってやっとビジネス分析プランは見直しなく先へ進むことになります。

このとき重要なのは承認だけでなく理解を得られているかどうかです。

理解なく承認されたものは後の行程で齟齬を生みかねませんし、開発手法次第では取り返しのつかないことにもなりえます。

引き出し(Elicitation)

引き出しとは、ユーザーや顧客などから情報を引き出すことです。

ことさら、ビジネスアナリシスにおいては、

- 経営組織にまつわる環境について

- ビジネスプロブレムの原因に関わる情報

- 機会を見出す理由になる情報

- ステークホルダーおよびソリューションそのものの要求の可視化

- ビジネス要求の定義を固めるため、ソリューションの定義を固めるために必要な情報

などを引き出すために用いられます。

なぜ引き出しが必要なのか?

一見、ソリューションオーナーの要望通りに要求をまとめればいいようにも思えますが、引き出しが必要になるいくつかの理由があります。

- tacit knowledge問題 - 明文化されていない従業員や経営者の頭の中にある知識のことです。ビジネスアナリシスの知識がなければ文書化されていない経験に基づく要求を捉えられません。

- 要求の理解不足 - 上記の問題に近いですが、的を射た定義は確固とした根拠がなければできないものです。

- 焦点の統一 - しばしばソリューションオーナーは抱えている問題を一つの要求にまとめてしまいます。要求を細分化してピントのずれていない要求を順序立てていかなければなりません。

- 過度な期待 - ソリューションは問題の解決に向けて開発されますが、それ一つですべてが解決できるものでもありません。

- 流行の感知 - 市場や顧客の傾向を理解して要求の定義を洗練する必要があります。

- 抵抗 - 既存のシステムを塗り替えるような全く新しいソリューションは多くのステークホルダーに抵抗感を覚えさせます。利益不利益を明文化してそれを軽減します。

これら理由から考えられる最も重要な引き出しのポイントは

- ステークホルダーの役目ごとに違う見え方をする問題をどう捉えて明文化するか

- 結果(ステークホルダーが見るだろう報告書など)から原因をどう見つけ出すか

になります。

引き出しの手順

| 手順 | 作業 |

|---|---|

| 1 | 引き出し計画 |

| 2 | 引き出し準備 |

| 3 | 引き出し作業の実施 |

| 4 | 引き出し結果の文書化 |

| 5 | 発見物の確認 |

1. 引き出し計画

引き出しの計画は以下のサイクルを繰り返して固めていきます。

- どのような情報が必要か 費用、時間、データ形式

- どこで得られる情報か 報告書、文書、人、データベース

- どのようにして情報を得るか インタビュー、アンケート、観察、文献調査

- どの順番で行うか 3の手法を執り行う順番

2. 引き出し準備

引き出しのロードマップを作成します。

- 必要な資材がすべて定義されているか

- 引き出し作業のスケジューリングができているか

- 引き出し作業に必要な行程が定義されているか

- 人材・資料責任者との連絡

- 対応可能日時

- 情報の伝達手段

- 引き出しにかかる時間

- 施設や会場が必要な場合の確保

また、それぞれの引き出し作業ごとに

- 目的の設定

- 資料の有効性を示す値の設定

- 人材が関わる場合は意欲的な参加を促すモチベーションの定義

- 誰が参加すべきかの線引

- 質問・分別方法の準備

3. 引き出し作業の実施

引き出し作業は以下に大別されます。

- イベント形式

- インタビュー

- 意見交換会

- 観察

- プロトタイピング(参加者グループごとにソリューションのプロトタイプを考えさせる)

- 分析

- 資料分析

- インターフェース分析(要素が相互作用している関係を分析する)

- 配布形式

- アンケート

4. 引き出し作業結果の文書化

引き出し作業で得られた情報をまとめる必要があります。

意見交換会でのノートや、録音、ホワイトボードの写真、手に入れた報告書や文書などなど。

それらをまとめて可視化する必要があります。

5. 発見物の確認

文書化してまとめられた作業結果は発見物としてステークホルダーへ提出しフィードバックをもらいます。

このとき、フィードバックは決して要求を裏打ちするものかどうかなどではなく、発見物の妥当性を評価するものです。

文書化などの際に新たな問題などを発見することもありますが、それらは制約、リスク、仮定などに分類してまとめて後の作業にまでおいておきます。

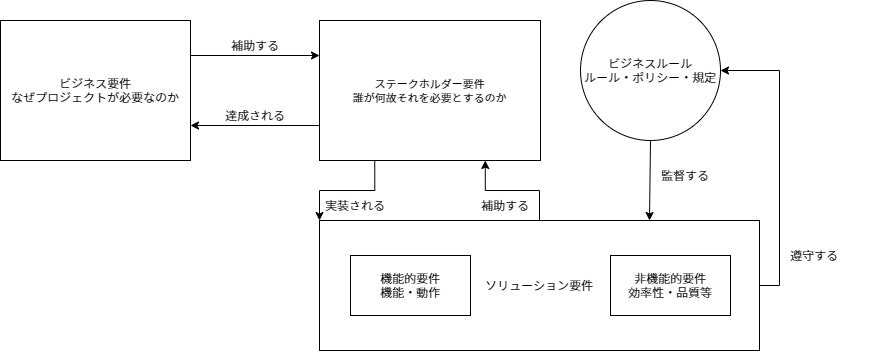

まとめ:要求解析

ビジネス要求はステークホルダーとしての要求、ソリューションとしての要求へと定義しなおす必要があります。

ステークホルダーとしての要求はソリューションが何をできるかということです。

ソリューションとしての要求はソリューションの諸要素を開発しやすいように定義することです。

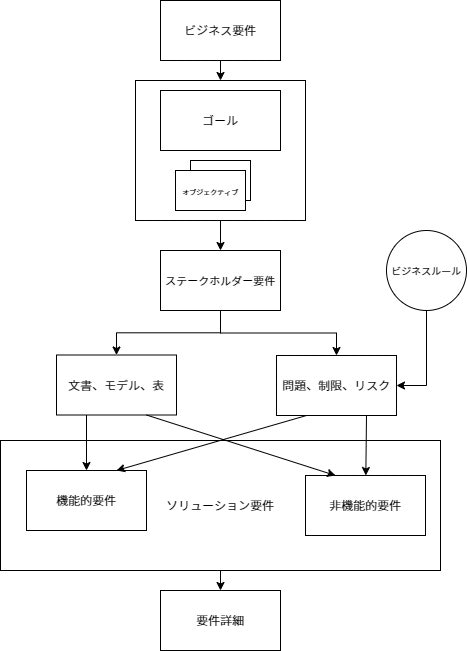

要件定義の段階

まずビジネス要件があってそこから要件詳細に至るまで解析→定義のプロセスを繰り返していくのがビジネスアナリシスです。

この段階の流れは一見一方通行のウォーターフォール的に見えますが、要件は相互作用する依存関係にあるともいえます。

要件の相互依存性

これら要件等に相互依存があるということは、反復的な再定義によってより洗練された要件定義ができるということです。

要件の定義は以下の性格においてその質をみることができます。

- 正確性 要件がビジネスあるいはシステムの要求と合致している

- 実行可能性 システム設計や物理的な実装、導入方において規制を超えていないあるいは回避している

- 修正可能性 要件の統合的な定義の際に破綻なく他の要件と併合できる

- 実証性 最終的なソリューションが解析等によってその要件を満たすことができる

要件のモデル方法

要件のモデル方法には色々ありますが、ここでは代表的なものを紹介するにとどめます。

またのちのちそれぞれの手法にフォーカスした記事を掲載したいと思います。

- データモデル

- ペルソナ

- ユーザーストーリー

- ユースケース

- UMLクラス図

- ストーリーボード

- プロトタイプ

要件定義の記法

解析して得られた情報とモデルをもとに要件を詳細に、なおかつ誰しもが共通した理解が得られるものでなければなりません。

不完全な要求定義はソリューションを間違った方向へ向け、満たされるべき要件を満たせなくなります。

一般的な誤記

- 要件の見落とし

- 不要な要件の介在

- 不明瞭な要件

- 不明瞭な言葉遣い(最適化、簡素化、可視化、改善、最大限、効率的、柔軟性などなど便利ではあるが人によって認識の違う言葉は使うべきでない)

- 「あるいは」、「もしくは」、「などなど」条件によって性質の異なるような要件は解析不足

- 「だろう」は「必須」、「でない」は「厳禁」、「べき」は「推奨」、「べきでない」は「非推奨」、「できる」は「任意」を意味するので注意。

要件定義一覧

要件定義は以下のような一覧で書くことが一般的です

| ID | 所在 | 要件 |

|---|---|---|

| LG1 | 法務部 | 当社が毎年受けている訴訟は100を超えており、 件数は次年度までに70%にまで減るべき |

| MK1 | マーケティング部 | ユーザーアンケートによる当社製品の再利用率は前回より5%低く、半年後の次回アンケートでの再利用率を5%以上回復させる |