こんにちは、Code for Kanazawa の福島です。

この記事は、シビックテックをテーマにした、「Civic Tech Advent Calendar 2015」企画の11日目の原稿です。他の記事は

http://qiita.com/advent-calendar/2015/civictech

の一覧から見れるようになっており、日ごとに記事が増えていく予定です。

ぜひ、ご覧ください。

Code for Kanazawa Civic Hack Night(シビックハックナイト)って

さて、12/10(木)は今年最後のCode for Kanazawa Civic Hack Night(シビックハックナイト)が開催されました。今年4月に企画され、5月から毎月第2木曜日に開催して8回目。無事毎月開催することができています。

もともと、Code for Kanazawaでは、昨年から色々なハッカソンイベントをやっていました。ただ、それでは気軽に市民が参加するということはできなかったり、「Code for Kanazawaの活動に興味があるんだけど…」という方の入り口にはなりえなかったんですね。

そこで、市民が課題を持ち寄って話し合ったり、シビックテクノロジーについて勉強したりできる気軽な場を提供することを決めました。名称はアメリカで行われているものを利用させて頂き、Civic Hack Night(シビックハックナイト)としました。

最初は続くか不安でしたが、初回から安定的に20名程度の方が参加してくれています。このシビックハックナイトのおかげで出会えた方々もたくさんいます。また、この出会いから生まれたプロジェクトも複数誕生しました。

石川のシビックハッカーが集う今年最後のシビックハックナイト

そして、今年最後のシビックハックナイトはいつもと趣向を変えてみました。

Code for Kanazawaも活動を始めて2年半ちょっと、石川県内にはたくさんのシビックハッカーが生まれています。でも、なかなか地方にいるとそういう人が全国に見えてきません。Code for Kanazawaは5374だけでもないし、福島が個人でやっている団体でもありません。むしろ色々な方が活躍しています。

それを情報発信し、みんなで共有していきたいと思って、8回目のシビックハックナイトは石川のシビックハッカーの皆さんにプレゼンをしてもらうことにしました。時間は10分。

以下、ご紹介します。

トップバッターは、金沢工業大学工学部ロボティクス学科三年生の古田智信さん。岐阜県出身の彼は、9年間学校に行かず家にひきこもっていた経歴を持っています。しかし、大好きだった祖父の死によって彼は自分自身の生き方を見つめ直すことになりました。その後、大学で猛勉強し、今では成績も上位5%、様々な学生団体の代表等を務めるまでになりました。

そんな彼は今、日本一のシビックハッカーを目指しています。それは金沢工業大学の学生時代を過ごしているこの石川県への恩返しも込めてのこと。石川県の様々な課題を解決するシビックハッカーとして日々勉強しているそうです。

色々な痛みを分かっている人こそ強いと言いますが、彼の成長がこれから楽しみです。

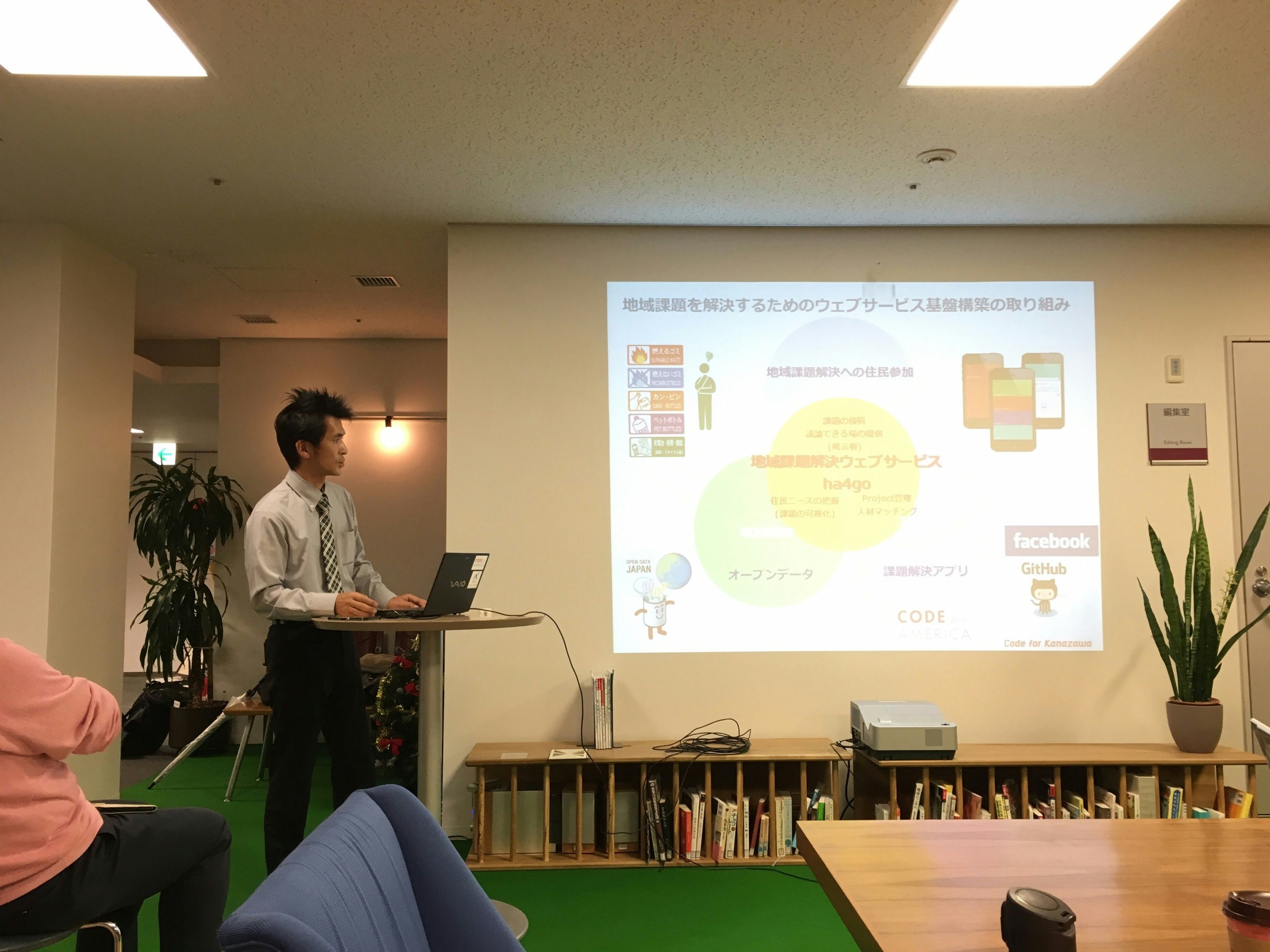

2. BrigadeCMS ha4goプロジェクトリーダー

様々なシビックテック系イベントにも参加しているので、知っている人は知っているCode for Kanazawaの鳥毛さん。地元IT企業で働きながら、シビックテック活動を続けています。

彼の今の大きなワークは二つ。5374の有料化プランへのコミットとBrigadeCMSとも言えるha4goプロジェクトのリーダーです。

鳥毛さんは「シビックテックを持続可能な活動にしたい」、「シビックテックコミュニティを活発化したい」という目標を持って上の二つのワークに取り組んでいて、特にha4goはいよいよβリリースというところまで来ました。

ha4goは「地域課題の可視化をする」、「解決に必要なヒトをつなぐ」、「オープンに市民が議論する」という三つの特徴を持ったプラットホームです。まずは、Code for Kanazawa内部で試験運用した後、他のBrigadeへの提供やコミットしてくれる人の募集も行うと思います。その際は、ぜひ、ha4goプロジェクトチームに力を貸してください。

3. 金沢市のオープンデータを牽引

金沢市は日本で4番目にオープンデータを始めた都市であり、Code for Kanazawaを最初に支援してくれた自治体でもあります。Code for Kanazawaが軌道に乗れたのも、この金沢市のおかげ、情報政策課の方々のおかげと言っても過言ではありません。

その情報政策課の神田さんは、オープンデータ公開の計画段階からおられ、この日、オープンデータ施策について話してくれました(神田さんはCode for Kanazawaのイベントにもよく参加されているシビックハッカーでもあります)。

施設情報や画像データをオープンデータ化することで、様々なアプリが自主的に開発されたり、ウェブサイトや出版物での利用が増えているとのこと。

これまではどちらかといえばボトムアップの形で実績を積み上げてきたが、様々な課からデータを公開してもらうためにも、今後は全庁的に取り組む時期に来たと考えているそうです。来年度が楽しみですよ、金沢市。

4. 市民協働はアプリを作ってからが本番

Code for Kanazawaのメンバーである多田さんは昨年春、野々市市役所を定年退職され、メンバー最高齢である61歳のシビックハッカーです。しかし、コードもバリバリ書き、今は子育てプロジェクトチームのリーダー的存在。現在は、野々市市民協働のまちづくり市民会議の委員もされています。

**”アプリを作って終わりじゃないところがシビックテックであり、市民協働。それを使っていくことが大事だ”**というお話が印象的でした。具体例として、昨年度のアーバンデータチャレンジ2014のアプリ部門銅賞に輝いた「まちの灯りを見てみよう」というアプリは完成後、データ収集に苦労していたそうですが、今年9月からようやく町内会の取り組みが始まったとのこと。こういう地道な活動こそ、シビックテックだと感じます。勉強になりました。

5. 「タダでコードを書くのはなぜ?」に明解に答えるハッカー

先述のha4goのメイン開発者であり、KANAZAWAアプリ開発塾の講師もしているPhalanXware代表の加藤さんは、ファラオ加藤とも呼ばれる生粋のエンジニアです。

彼はフリーランスとして開発を生業としています。彼がコードを書くと、それがお金になるわけです。ところが、Code for Kanazawaでの活動は彼に収益をもたらしません。じゃあ、なんでやるのか?

シビックテックに初めて出会った方によく聞かれる問いでもあります。

答えは人によって違うと思います。ただ、彼が答えたのはエンジニアなら多くが納得のいくものでした。

「自分が必要なものはできれば自分で作りたい」、いわゆるこのDIYの精神を持つ方は多いです。ただ、椅子を作ったり、壁を塗ったりというそういう物理的なものは自分のために作った場合、自分しか恩恵を受けることはできません。しかし、ソフトウェアの特徴はコピーに対してコストがほぼかからないこと。

ということは、「自分のために作ったものが市民みんなで便利に使える」ということなんですね。だったら、それは素晴らしいことじゃないかと!

**”シビックテックの根本はDIY。だからこそ、エンジニアでない人もコードを書いてみようよ”**と締めくくった加藤さん。今では便利なツールや簡単にプログラミングできる環境も整ってきています。下手とか、できないとか関係なく、チャレンジしてみてもいいのかもしれませんね。

やる気がある方、ぜひファラオ加藤に会いに来てください!

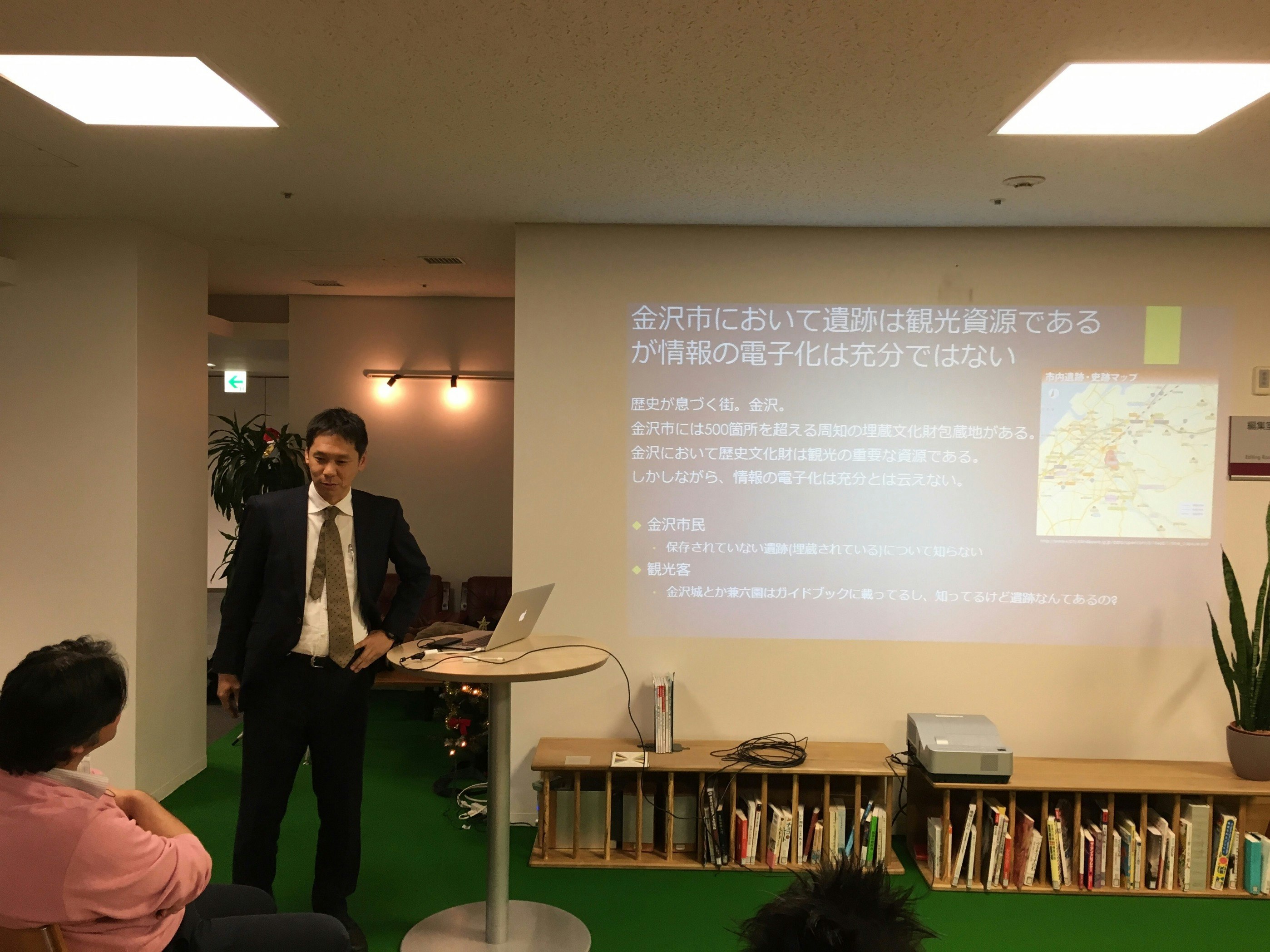

6. 遺跡が観光資源になる

今回、横浜から参加した岸本さんは金沢市出身。高校まで金沢で過ごしたそうです。先日の横浜のハッカソンで開発した「イセキホリダー」というアプリを金沢市版として少し移植してみたという話をしてくれました。

金沢には遺跡と呼ばれるところが、なんと500カ所もあるとか。そのうち、発掘調査中の8カ所を3時間ほどで作ってみたということでした。いいですね、とりあえず作ってみるというところがハッカーです。

遺跡というのを観光資源としてとらえるというのも新しいと思います。今後、横浜と金沢をつなぐ形で、Code for Kanazawaでご活躍頂けたら嬉しいなぁ。

7. 日本で唯一?コードを自ら書くシビックハッカー議員

Code for Kanazawa立ち上げメンバーの9人の1人である五十川さん。野々市市でCafe? IKAGAWA DOというコワーキングスペースを経営しています。今年、野々市市議会議員選挙にも立候補し、見事当選を果たしました。そのため、現在、一般社団法人コード・フォー・カナザワの理事からは退き、一人のメンバーとして活動しています(政治的にもニュートラルでいたいというCfKのポリシーに沿っています)。

彼は自らコードも書くシビックハッカー議員ですが、この日、彼は**「オープンデータに白旗を」**というタイトルで自治体のオープンデータ施策について、ある提案をしました。

それは、様々な理由でオープンデータを出せない自治体は一旦白旗をあげ、自身のホームページをCC BYなどのオープンライセンスで公開することが良いというものです。そうすれば、とりあえずエンジニアはホームページ内のデータをスクレイピングなり、コピーなりで利用が可能になると。

確かにそれはそうで、出せない出せないと言いながら、ホームページもしっかりとCopyright表記のみの場合、データは利用できません。それならば出せなくていいから「勝手に使って」と明言して欲しいということですね(これは福井市が既にやっていることに近いかもしれません)。

行動力がある五十川さんならではの提案だと思います。

野々市市のホームページもそうなるように働きかけるとのこと!オープンで公開された際は皆で全力でハックして(アプリ利用などをして)いきましょう。

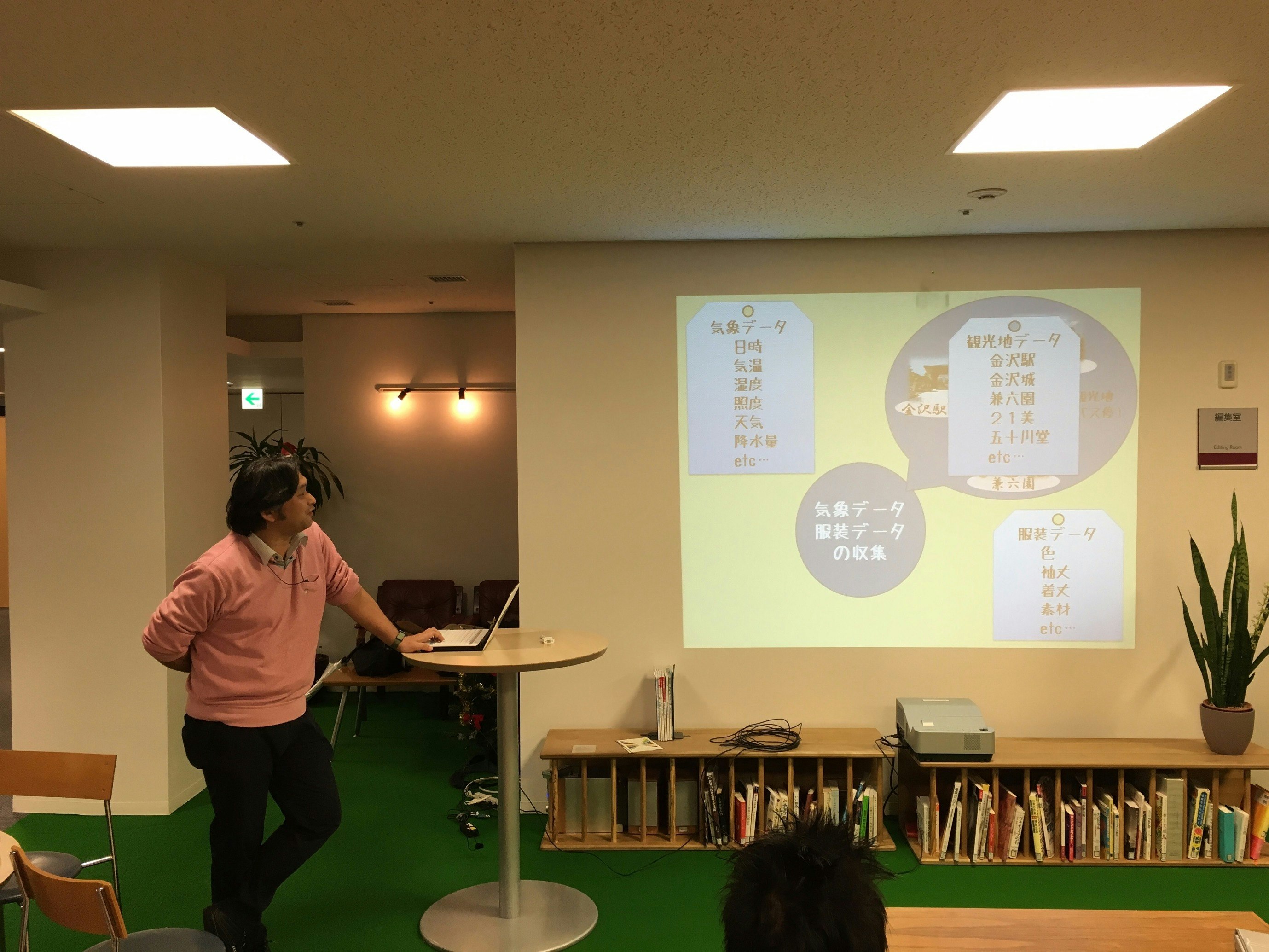

8. ファッションxICTで金沢の観光を変える

金沢工業大学でバイオテクノロジーを専門とする相良先生は昨年のアーバンデータチャレンジにも参加しているCode for Kanazawaのメンバーです。

今回は自身の大学で行われたKITハッカソンで生まれたアイデアを形にしていきたいと発表されました。

そのアイデアは「カナザワキルコレ」。このアイデア、今年のアーバンデータチャレンジのアイデア部門への応募も考えているそうなので、ここではアイデアの内容は伏せますね。ご興味ある方は、ぜひ、Code for Kanazawa主催のアーバンデータチャレンジイベントに参加してください!

このアイデアは事業化も可能なのではないかと思います。

9. 県内屈指のハッカー先生

最後は、金沢大学総合メディア基盤センターの大野先生が東京からSkypeで音声参加です。前の8人のプレゼンが押したため、30分ぐらい寒い中で待たせることになってしまい、申し訳ない限りでした。

大野先生は県内でもRaspberry Pi(ラズベリーパイ)の勉強会を開催していたりなどコミュニティ活動も活発な方。僕が以前、情報系のセミナーを聴講させて頂いた時は「プログラミング言語マニアなんだよね」って笑いながら、複数の言語の言語仕様を比較して色々と話をされていたのが印象的です。

この日、先生は「Raspberry Guardian」というプロジェクトを紹介。これは、学校や自宅において安価で継続的で簡便で,でも十分なIoTセキュリティのソリューションを提供しようというプロジェクトです。人気沸騰で拡がるRaspberry Piに対し、セキュリティという意識はとても大事なので、このプロジェクトは今後ますます期待されますね。

Code for Kanazawaはシビックテックプラットホームを目指しています

ご紹介させて頂いた9名の方々以外にも、石川県にはまだまだシビックハッカーが大勢います。次回、必ずご紹介したいです(今回はあえて理事には発表してもらいませんでしたし)。

Code for Kanazawaを始めて2年半、そういう人たちと出会って、活動して頂いて、少しずつですが県内にもシビックテックという活動が拡がってきている気がします。ちょうどこの日、月刊誌「金澤」という雑誌が取材しに来て下さっていたりもしました。地元で有名な地域情報誌が興味を持ち、シビックテックの取材をしてくださるなんて素晴らしいと思いませんか?

今後もCode for Kanazawaはプラットホームとして活動し、たくさんのシビックハッカーが生まれて活躍できる場を目指したいと思っています。石川県に人材が豊富だからじゃないの?という単純な論理ではなく、そういう人材を生み出していける市民主導の仕組みになっていけたらなぁと。

今後も応援よろしくお願いします!