歴史を変える、めちゃめちゃかっこいい響きですよね。僕は大学生にもなって未だに中二病なのですが、**「伝説に残る」とか、「神話」とか、「歴史を変える」**なんていう単語に反応してしまいます。

というわけで今回は、**インターネットの歴史を変えた論文たちをまとめてみました。**あくまでもまとめなので、詳しい解説はしません(というか勉強が足りておらずできません)。間違いがあったり、これも超重要な論文だよ、というのがありましたらコメント欄でぜひご指摘をば。

Googleの根幹となった論文

世界を牛耳っているGoogleの、最初の最初の検索エンジンのアルゴリズムとプロトタイプの紹介をしている論文です。

ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリン、Googleの創業者2人の物語はここからはじまった!

The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine - Sergey Brin and Lawrence Page

ブロックチェーンの祖となった論文

彗星のごとくインターネットに突如出現した1つの論文。サトシナカモトという、日本人名を名乗る謎の研究者。現代の貨幣概念を覆す、非中央集権型のシステム。ビットコインの誕生のきっかけ。中2要素が盛りだくさんすぎてヤバいです。

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System - Satoshi Nakamoto

情報通信理論の源流となった論文

情報通信理論の祖ともいわれるクロード・シャノン。彼の書いた1枚の論文が、その後の世界に大きな影響を与えることになる...

大学で情報理論の授業をとりました。仕組みと基本的な考え方は、ものすごくシンプルでかつ合理的で、美しいとさえ感じます。

zipファイルの仕組みとか、圧縮・解凍の原理とか、情報のエントロピーの概念とか、全てこの論文の派生から生まれました。(そうですよね?)

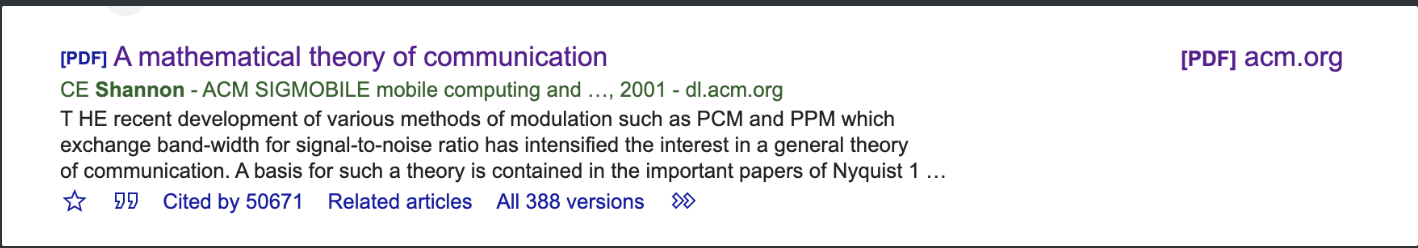

A Mathematical Theory of Communication - C. E. Shannon

Google Scholar で調べるとわかるのですが、引用回数50671回という化け物論文ですw

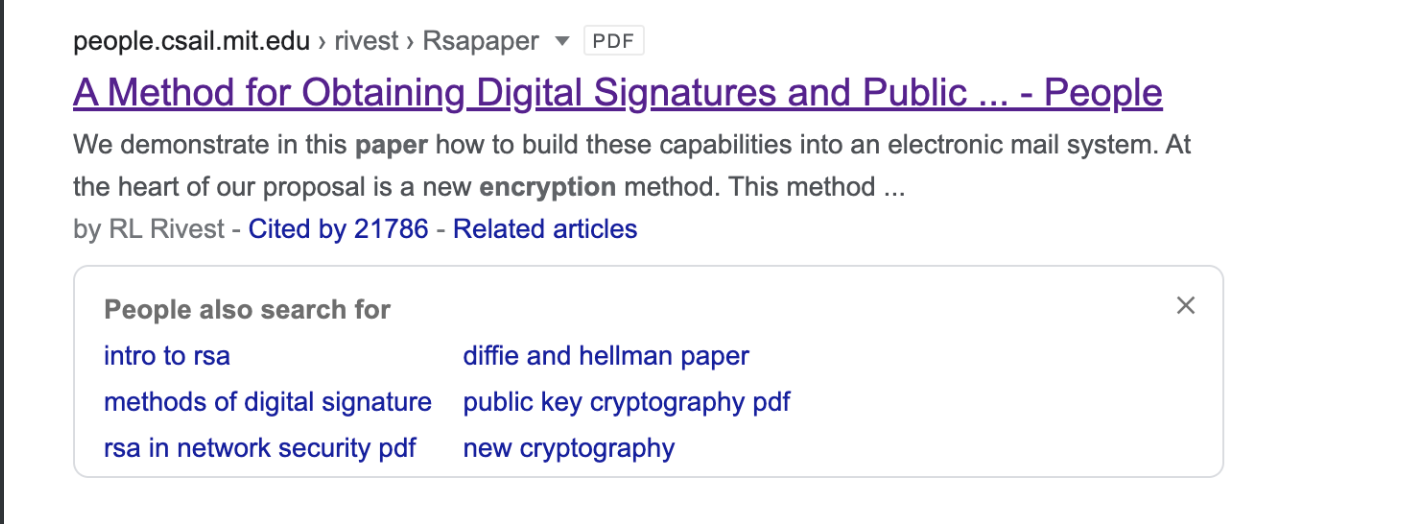

現代のインターネットを支える暗号方式、RSA暗号を生み出した論文

インターネットの通信は、理論上盗聴することが可能なのですが、では、大切な個人情報を送るときにはどうしたらいいのか。その問題を解決することになったのがこのRSA暗号です。

RSA暗号の「RSA」は、この論文の共著者3人の名前の頭文字から取られたのですが、なんともかっこいいですよね。自分の名前が一生残るなんて最高ですよね。

この論文も引用回数20000回オーバーという半端ないことになってます。戦闘力でいうとフリーザ級ですね。

LISPの生みの親となった論文

現代の人工知能・AIブームは、第三次と呼ばれておりまして、実は過去に、第一次・第二次AIブームがあったんですね。

そして、人工知能の生みの親と呼ばれるコンピューターサイエンス界の偉人が4人いるのですが、そのうちの1人、ジョン・マッカーシーの書いた論文の1つがこれです。

僕は関数型言語をガチでやったことがないので詳しくはわかりませんが、関数型言語といえば、LISP、というぐらいLISPは有名なのではないでしょうか。

そのLISPが生み出されるきっかけとなった論文です。

Recursive Functions of Symbolic Expressions and Their Computation by Machine, Part I - John McCarthy

その他、インターネットの発展に大きく寄与した論文たち

英語でぐぐったら、重要な論文集というのが出てきたので、興味がある方はこちらをぜひ。

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_important_publications_in_computer_science

Googleで、"most cited research papers in computer science"などというキーワードで調べると、いい感じの記事が見つかります。

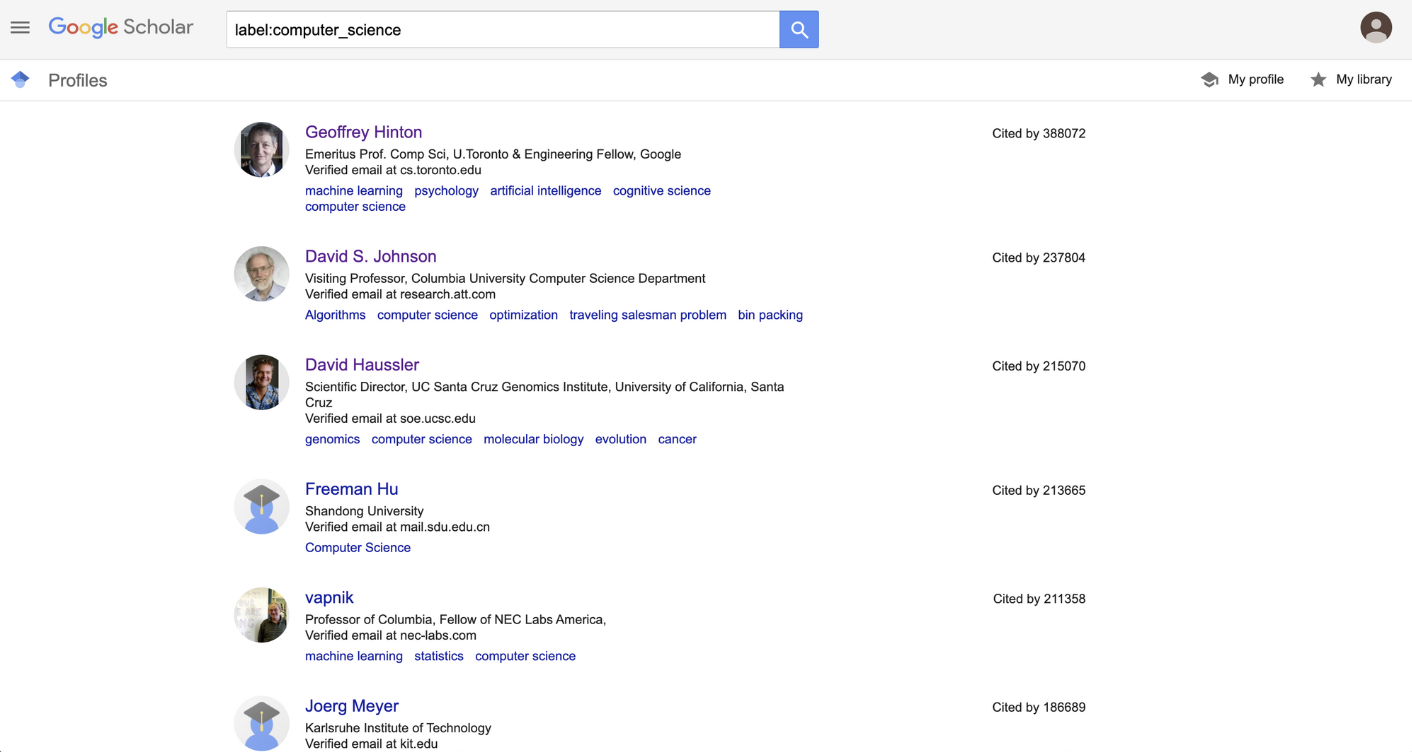

後は、Google Scholarで論文を検索してみるのもいいでしょう。

↓のページでは、コンピューターサイエンスの分野で、引用数が多い教授のランキングが見られるので、ここをぶらぶらするだけでも、めちゃめちゃ面白いです。引用数とはすなわち影響力なので、引用数が多いほど、その論文の重要度であったり、その分野に与えた影響力が大きい、と考えることができるわけですね。

https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=en&mauthors=label:computer_science

おわりに

言い訳がましいのですが、僕はまだ学部3年でして、まだまだ論文をちゃんと読み込んだ経験が浅いです。なので、正直上っ面での紹介になってしまったのですが、この記事をきっかけに、ちょっと論文読んでみようかな、という方が増えたら嬉しいです。

今のインターネットを作り上げてきた膨大な数の論文たちに思いを馳せてみるのも一興ではないでしょうか。