概要

前回の

夏休みの工作におススメ!自動水やり機(Obniz+電動灯油ポンプ)の製作

をパワーアップさせて、土壌湿度センサーを追加し、Web上で土壌湿度をグラフで見れるようにしました。

夏休み限定の工作のため、土壌湿度センサーは釘で作った簡易的なものにしています。

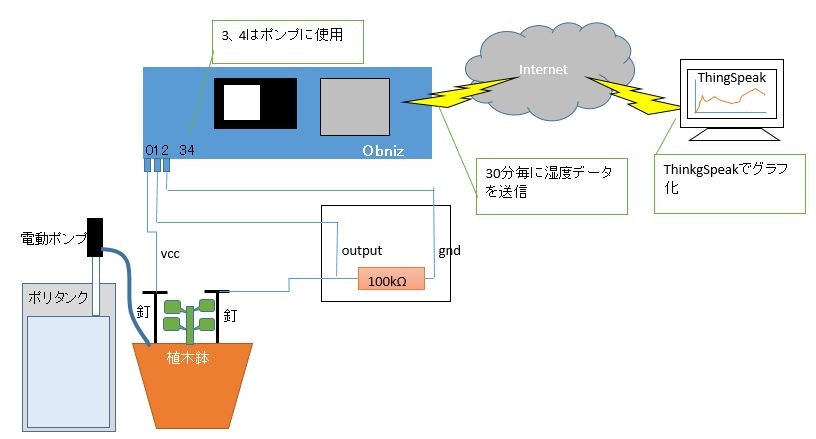

システム構成

①Obnizサーバーサイドイベントで30分毎にプログラムを起動

↓

②土壌湿度センサー数値を取得

↓

③ThingSpeakに上記値を送信

プログラム

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<script src="https://obniz.io/js/jquery-3.2.1.min.js"></script>

<script src="https://unpkg.com/obniz@1.9.1/obniz.js" crossorigin="anonymous"></script>

</head>

<body>

<div id="obniz-debug"></div>

<h1>Soil Humidity</h1>

<button id="on">ON</button>

<button id="off">OFF</button>

<script>

var obniz = new Obniz("★ここにObnizのIDを入れてください★");

obniz.onconnect = async function () {

var sensor = obniz.wired("SEN0114", {vcc:0, output:1, gnd:2});

var value = await sensor.getHumidityWait();

//console.log('Humidity Level:' + value);

const request = new XMLHttpRequest();

request.open("GET", `https://api.thingspeak.com/update?api_key=★ここにthingspeakのキーを入れてください★&field1=${value}`);

request.send();

// if (typeof done === "function") {

// done();

// }

}

</script>

</body>

</html>

詳細説明

①Obnizサーバーサイドイベントで30分毎にプログラムを起動

②土壌湿度センサー数値を取得

・自作土壌湿度センサーの説明と作り方は下記を参考に作成

(参考サイト)土壌湿度センサーとScratchで、植物を乾燥から守ろう

■注意

上記のプログラムはobnizの公式ページにある

SEN0114 (Soil Moisture Sensor)

をもとに作っていますが、前提がSEN0114を使う想定のもののため、釘で自作したセンサーとは異なる動きなのかも。。。とりあえず動いた(濡れる=数値があがる、乾く=数値が下がる)のでそのまま使用しています。電子工作が得意な方、もし間違っていたらコメントお願いします。

③ThingSpeakに上記値を送信

下記を参考にアカウントを作成して、Fild1(湿度用に設定した項目)に②で取得した値を付けて送信

ThingSpeakの使い方の説明

(参考サイト)データを簡単に保存&グラフ化できるThingSpeakが便利!

■データを送る部分

request.open("GET", `https://api.thingspeak.com/update?api_key=★ここにthingspeakのキーを入れてください★&field1=${value}`);

■画面

水をあげたときだけ湿度の数値が4まであがり、時間と共に徐々に下がっているのが分かります

感想

・ThingSpeakは電文を送るだけで、データが追加できるのでとても簡単で便利でした。

・さらに無料というのもうれしいです!