概要

タイトル通り、実務経験半年くらいの初心者エンジニアが3週間で「AWS認定 ソリューション・アーキテクト・アソシエイト(SAA)」の資格を取得するまでにやった事についてまとめていきます。

この手の記事はすでに世間でたくさん溢れているため、もう何番煎じかわかりません。ただ、人それぞれスペックや経歴というのは全く違うわけで、それらが参考になるかどうかはまた別問題。

普段からAWSに触る機会のあった人が書く合格体験記と、これまでほとんど触れる機会の無かった人が書く合格体験記というのは読み手によって全く違う価値をもたらすでしょう。

なので、たとえ何番煎じと言われようが、記録を残しておく事には意味があると自分は考えています。

今回は、自分のようにまだ実務経験が浅い初心者エンジニアの参考になれば幸いです。

筆者のスペック

- 年齢: 20代後半(まだまだ脳は柔らかいと信じたい)

- エンジニア歴: 半年くらい(インフラはほとんど触らないポジションにいるため、AWSに関する知識はほとんど無しの状態でスタート)

- 学歴: 早慶上理レベルの大学卒(ある程度試験範囲の決まっている暗記は比較的得意な方)

典型的な駆け出しエンジニアといった感じのプロフィールです。 実務経験が浅いのでこれと言って得意な技術は見当たらず。

また、弊社にはインフラ専門のエンジニアが在籍しており、インフラに関しては基本その方たちに任せる事になっているため、自分が業務の中でAWSに触れるという事はありません。

転職活動の際に作成したポートフォリオもHerokuにデプロイするだけのお粗末なものだったので、ほとんどゼロ知識からのスタートだったと言って良いでしょう。

ただ、学生時代それなりに受験勉強を結構頑張っていた事もあり、いわゆる「試験のための勉強」は得意という点は多少の救いなのかもしれません。

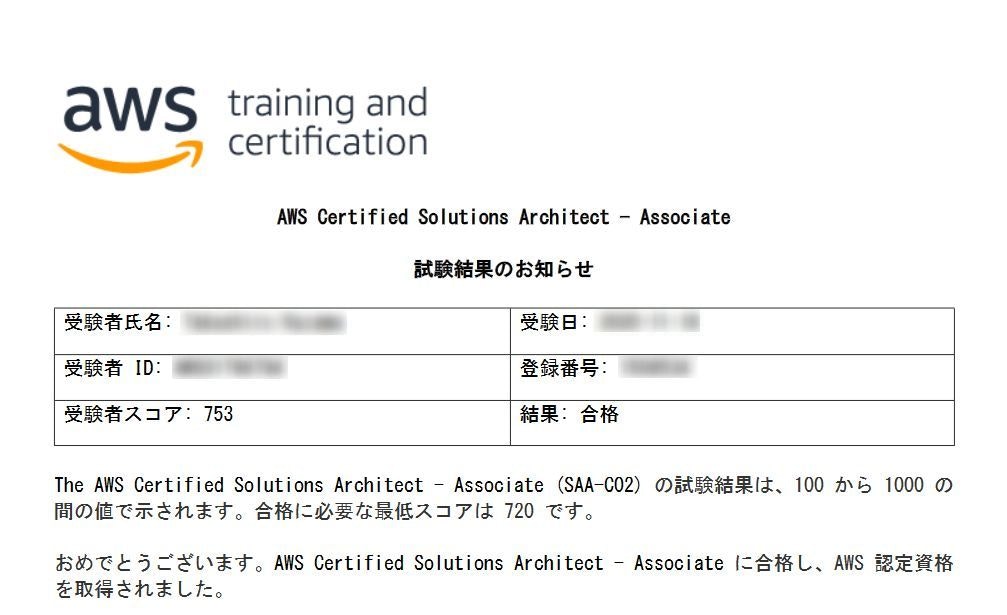

実際の試験結果

だいぶギリギリでした...。全然余裕が無いところもリアルと言えばリアル。

3週間の学習でやった事

トータルの学習時間

一口に「3週間」と言っても、人それぞれ想定する内容は異なると思います。実際にどれくらいの時間を勉強に割けるかでだいぶ変わりますから。

僕の場合、平日は普通に10時〜19時勤務なので、定時を超えた後の自主勉強がメインといった感じでした。(1日3時間くらい)

したがって、これに土日を加えた時間がトータルの学習時間になります。

平日:(3時間×5日×3週間) + 土日: (8時間×2日×3週間) = 約93時間

この数字が多いのかどうかはわかりませんが、たまに見かける「〇〇時間で合格!」みたいな数字には当てはまらなそうなので、決して少なくはないと思います。

覚えなければいけない範囲が広く、決して裏技のようなものは無いため、やはりそれなりに長時間の勉強を覚悟した方が良いと思います。(僕みたいに経験の浅いエンジニアは特に)

特にAWS SAAの場合、それっぽい選択肢が複数紛れ込んでいる事もザラなので、付け焼き刃の知識だと答えを絞りきれません。

「単純に目的を果たすだけであればどの選択肢もアリだけど、よりコスト最適かつ可用性が高いのはどの組み合わせでしょうか?」みたいな意地の悪い問われ方が特徴的です。

「〇〇はどんなサービスですか?」みたいな一問一答形式のものはほとんど出ないと考えてください。

各サービスの特徴を深く理解し、かつそれらの強み・弱みを十分に比較できるような状態で臨まないと基本的に◯はもらえないようになっています。

使用した教材

-

この1冊で合格! AWS認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト テキスト&問題集

- 足掛かりにとりあえず買ってみた参考書。全体的に要点がまとまっていて個人的には良かった。ただ、この手の参考書は割と何でも良い感がある。掲載されている内容自体はそれほど大きくは変わらないはず。

-

これだけでOK! AWS 認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト試験突破講座(SAA-C02試験対応版)

- 本を読んでいるだけではモチベーションが続かないため購入。動画と音声でテンポ良く進んでくれるのに加え、実際にハンズオンでAWSの各サービスに触れられるのが嬉しい。文章だけでイメージするのと実際の操作を目にするのとではまるで違うので、これは絶対にやった方が良いと思う。

-

【SAA-C02版】AWS 認定ソリューションアーキテクト アソシエイト模擬試験問題集(6回分390問)

- ひたすら問題を解くために購入。全体的に難易度は高いものの、本番に近い形式になっているため、こちらも絶対にやっておいた方が良い。最初は5割とかしか取れないと思うが、複数回繰り返して8割以上を狙いたい。

-

AWS認定資格 無料WEB問題集&徹底解説

- 同じ問題ばかり繰り返していると、嫌でも解答そのものを覚えてしまってあまりタメにならないと感じ、補助的な目的で使用。ところどころで解答が複数可能な問題もあったりするため、そのクオリティに疑問視する方もいるかもしれないが、無料で使わせてもらえるので贅沢は言わない事。

-

AWS サービス別資料(通称: ブラックベルト)

- 最後の仕上げ用。AWSが公式に公開しているドキュメントという事もあり、市販の教材では触れられていない部分もたくさん掲載されているので非常に勉強になる。単純に最低スコア狙いで合格するだけなら必須ではないと思うが、ここに書いてあるマニアックな問題が運良く解けると他で多少落としてもリカバリーが可能なので余裕があれば目を通しておくべき。

具体的なステップ

1週目

- 基礎固めの1週間目。

- まず最初にUdemy講座の「これだけでOK! AWS 認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト試験突破講座(SAA-C02試験対応版)」を一気に最後まで視聴。(いきなり書籍から入ると退屈で飽きてしまうので、まずは動画でサラッとなぞりAWSに対する抵抗感を減らす)

- 次に書籍(自分の場合は「この1冊で合格! AWS認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト テキスト&問題集」)を読み、動画で頭の中に入れた知識と照らし合わせながら理解を深めていく。

先に「動画で慣らす」というのが最大のポイント。書籍の場合、馴染みの無い言葉などが出てくると途端に頭がこんがらかったりして躓いてしまちがちですが、動画であれば時間の経過とともに否が応でも先に進んでくれるため、リズムが作りやすくなります。

何でもそうですが、勉強の際は「わからなくてもとりあえず先に進む」事が非常に重要だと思う(何度も繰り返し触れればそのうち嫌でも覚える)ので、それを強制してくれる動画教材は非常に優秀だなと感じました。

Udemyの動画は全部で20時間以上あるのでめちゃくちゃ膨大に見えましたが、倍速機能を使えばかなり短縮が可能です。(講師の方もゆっくり喋ってくれるため、1.75倍とかでも割と余裕で聞き取れる)

ダラダラやってもしょうがないので、最初の数日間で一気に最後まで進んでしまいました。で、残りの数日は書籍を読むのに使いました。先に動画でサラッと触れている分、本を読み進めるのも容易になるはず。

2週目

- 問題演習に挑戦してみる2週間目。

- Udemy講座の「【SAA-C02版】AWS 認定ソリューションアーキテクト アソシエイト模擬試験問題集(6回分390問)」を解いていく。また、答え合わせの際はたとえ正解でも不正解でも解説を良く読み込むように。(前述のように、AWS SAAはそれっぽい選択肢が複数紛れ込んでいる事もザラなので、何が良くて何がダメなのか一つ一つの選択肢を考察していく必要がある)

- 余裕があったので「AWS認定資格 無料WEB問題集&徹底解説」にも挑戦。

- 問題演習の中で腑に落ちない箇所があった場合、別でメモなどに残して後で細かく復習できるように。

ここは特に言う事はありません。とにかく問題を解いていました。

理想と現実のギャップを強く感じる厳しい期間でしたが、何とか気合で乗り切ります。

3週目

- これまでの総復習&仕上げに入る3週間目。

- 模擬試験の間違えた部分を中心に繰り返し問題を解いていく。初回ではないため、答え合わせも含めてそれほど時間はかからない。3回目くらいで大体8割以上取れるようになっていた。

- 一定数出題されるややマニアックな問題に対応するため、「AWS サービス別資料(通称: ブラックベルト)」に目を通す。全てが全て必要な知識というわけではないので、基本は流し読みしつつ出題されそうな箇所(コストに関する部分など)を重点的に読むように。(ある程度問題演習をこなすと、「ここは問われそうだな」という部分が何となくわかるようになる)

いよいよラストスパート。絶えずアウトプット(問題演習)は続け、特に抜けていると感じる箇所の補強に努めました。

ブラックベルトの資料は一つ一つが割と長めのスライドなので読むのに苦労しましたが、ある程度目星を付ける事で効率的に目を通す事ができたと思います。(全部覚えようとするのはさすがに無理なので、捨てて良さそうなところは素直に捨てる)

あとがき

以上、自分の場合はこんな感じで学習を進めました。かなりギリギリの勝負になってしまったと思いますが、ダラダラやるよりは短期集中で一気に終わらせたい派なので、あえて余裕の無い戦いに挑んだ感じです。

スコア自体は全然大した事無いですし、全くイキれるようなものではありませんが、自分のような経験の浅いエンジニアでも何とかなるという事が少しでも伝われば良いなと。

おまけ

ここから先は、試験の申込方法や当日の立ち回りなどについて書いておきたいと思います。個人的な見解も多いですが、もし良ければおまけ程度に読んでみてください。

申込方法

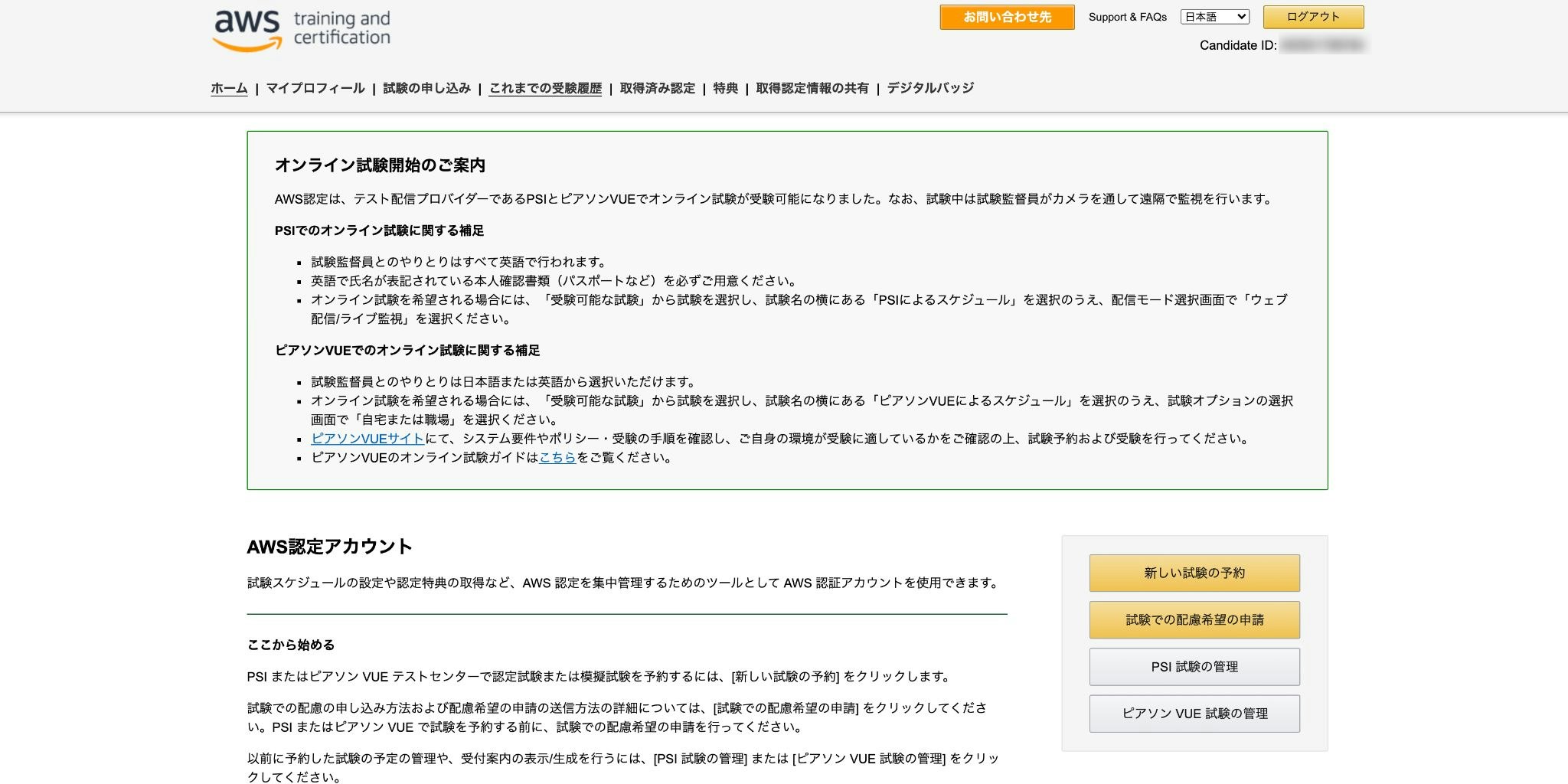

https://www.aws.training/certification

上記リンクからサインインします。(まだアカウントを作成していない場合は適宜作成)

サインインに成功するとこんな感じのページに飛ばされるので「新しい試験の予約」をクリック。

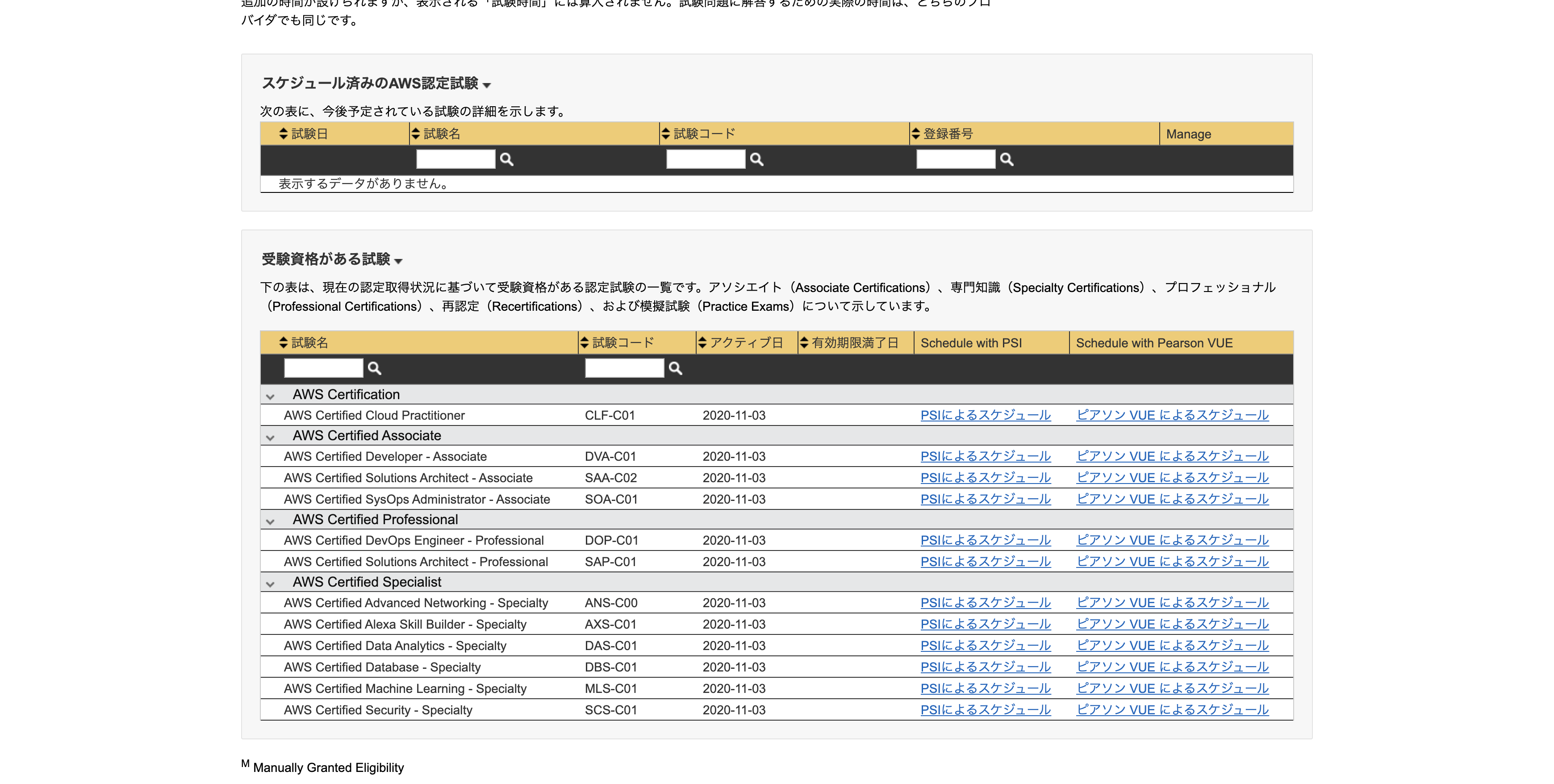

どの試験を受けるか選択できるので、希望のものを選んでください。

- PSIによるスケジュール

- ピアソンVUEによるスケジュール

とありますが、これらは試験を実施してくれる業者のようなものなので、どちらでも好きな方を選べば良いと思います。(ちなみに僕はPSIで受験)

あとは日時だったり支払い方法の選択が出てくるはずなので、指示にしたがって手続きを進めていけばOK。

当日の立ち回り

その時々によって変わるかもしれませんが、僕が確認した限りだとAWSの認定試験は平日の10時、14時と1日2回実施されているようです。

なので、基本的にはそのあたりの時間帯を確保した上でスケジュールを組みましょう。(試験時間は130分)

時間に余裕を持って試験会場を目指す

どこで受験するかにもよりますが、AWSの認定試験を受けられるテストセンターは割とひっそりとした場所にある事が多い印象です。しかも大学受験みたいに一気に大量の人が集まってくるわけでもないため、ぱっと見でここが試験会場だとわかりにくかったりします。

特に方向感覚に自身の無い方は、早めに試験会場へ向かうようにしましょう。念のため、僕は試験の1時間前くらいには会場の場所を確認し、近くの喫茶店で時間を潰していました。

時間ギリギリで動くと変に緊張しますし、そういう意味でもある程度余裕を持って動く事は合否を大きく左右すると思います。

持ち物は身分証明書2点が必要

人によってどの書類で身分証明を行うかは異なるかもしれませんが、僕は

- パスポート

- クレジットカード

の2点を持参しました。

何か不備があったりするとせっかくの試験を受けられなくなるので、忘れ物が無いか何度もチェックしましょう。(部屋を出る前に1回、電車に乗る前に1回など)

なお、試験会場には何も持ち込む事ができないため、身分証明書以外のものは必要ありません。筆記用具なども一切持ち込み禁止です。(中でメモと鉛筆は貸してもらえるが、私物はダメ)

荷物は全てロッカーに入れた上で自分の体だけを試験会場内へ持ち込むような感じなので、基本的には身軽な状態で向かえばOK。

試験中は問題文の英語切り替えも可能

これは実際に試験を受けてみると良くわかるのですが、AWSの認定試験はとにかく不自然な日本語が多かったりします。誤字脱字はほぼ当たり前のようにありますし、助詞(「て・に・を・は」)の使い方などもいまいち綺麗に翻訳できなかったりするため、設問の意図がわかりにくかったりする事もザラだったり...。

市販されている模擬試験(Udemyのヤツとか)がいかにちゃんとした問題を作っているかを実感する事間違い無しです。

なので、もしどうしても設問の内容が入ってこない場合、表示言語を英語に切り替えてみたりすると良いかもしれません。確か画面の右上くらいに変更するためのボタンがあった気がします。

英語が問題無く読める事前提にはなってしまうものの、設問によっては英文の方がよっぽどわかりやすかったりするので、選択肢として頭の片隅に置いておいていただければと。

見直しは欠かさずに

こんなのわざわざ言う事ではないと思いますが、たとえ制限時間に余裕を持って解き終わったとしても見直しはしっかりと行った方が良いです。前述のように、AWSの認定試験は問題文が日本語として不自然だったりする事も普通にあるため、もしかすると自身を持って選んだ回答が間違っている可能性も十分にあります。

130分というとかなりの長期戦ではありますが、なるべく時間いっぱい使って何度も見直しする事をおすすめしたいです。