ありふれた勉強法をご紹介します。

割と短期間で応用情報技術者試験に合格したので、最短合格ルートをご紹介しようと思います。

試験の構成

午前試験は150分で4択を計80問解きます。

体感7割くらいの人が途中退出します。

午後試験も150分で記述問題です。

大問1問30分で5問解きます。

割と長いです。精神的にきついです。

1問目は必須問題

- 情報セキュリティ(必須)

以下10問中4問選択

- 経営戦略

- プログラミング

- システムアーキテクチャ

- ネットワーク

- データベース

- 組込みシステム開発

- 情報システム開発

- プロジェクトマネジメント

- サービスマネジメント

- システム監査

午前と午後で両方とも6割以上で合格となります。

午前試験の勉強法

午前対策の勉強時間はずばり 80時間 です。

午前試験の対策は基本的に本では勉強せずに、過去問道場をひたすらやります。

過去問道場はスキマ時間に活用しやすく、分厚い本も要らないのでとても良いです。

スマホでの勉強はとてもハードルが低く、図書館に行って机に座る堅苦しい勉強とは大違いです。気軽にやるべきです。

過去問道場の問題を$n$回繰り返しましょう。わからないところはググります。

ここで、過去問を回す上で注意点があります。

それは解くべき年度です。

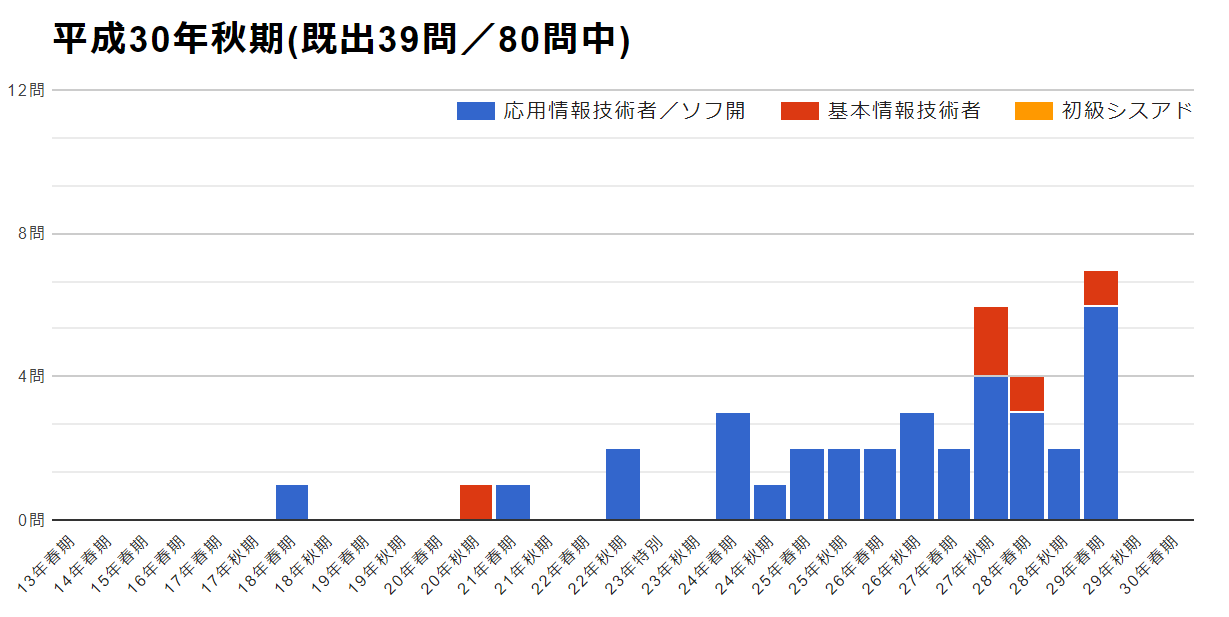

応用情報技術者試験の午前問題では、80問中だいたい40問が過去の試験で出題された問題となります。(基本情報技術者試験で出た問題も出る)

午前試験は80問中48問以上取れば突破できます。

つまり、既出の問題を40問完答し、新規の問題のうち+8問が正解であれば突破できるということです。

それも、直近2回分(1年分)の試験からは出ません。

裏を返せば直近2回分に出た問題は全く出ないので解く必要はないでしょう。(異論は認める。)

では、直近2回分はスルーして、それ以前からどれくらい解いていけばいいでしょうか。

統計情報を見てみましょう。

平成30年秋試験を見てみると平成24年春から平成29年春まででだいたい平均して3問ずつ同じ問題が出題されています。

特に平成29年春試験の問題から6問出題出題されています。(正確には基本情報の問題+1問で7問)

つまり、平成29年春試験の午前問題80問の答えをすべて覚えれば、もう6問分獲得できしまいます。

80問すべて暗記しましょう。

驚くべきことに選択肢は50音順となっています。選択肢が変わらないので位置でも覚えることができます。

(全く本質的でない。)

覚えてしまえば、たとえ計算を必要とする問題でも秒殺できます。

このことから直近2回分を除いた、10回分(5年分)くらいをすべて覚えましょう。(800問)

冒頭で勉強時間は80時間だと言いました。

800問を2周すると1600問です。

解答解説を含めて1問3分でこなすとするとちょうど80時間です。(※あくまで目安です。)

1周目は丁寧に ”理解” を目標に行います。1周目といってもほぼ同じような問題が複数出るので実質1周800問もないです。

2周目は間違えたところのみをやりましょう。絶対に解ける問題はスルーしてぱぱっとやりましょう。

過去問道場はアカウント登録をすると問題にマーキングできるので、間違えた問題にマーキングをして後から復習できます。

この機能は地味にすごいです。気軽に復習したいときに復習を行えるので非常に効率よく学習できます。

また、試験3ヶ月前とかに午前問題を解き始めて、間に午後問題をいれると最初の方をすっかり忘れるなんてことがあります。

午前は暗記ゲーなので英単語のように毎日ちょっとでも触れておくべきです。そのための過去問道場です。

まとめると、

最初は丁寧に、後半は間違えたところを覚える!

ちなみに、僕は過去問道場二段までいきました。

過去問道場のおすすめの回し方

出題設定で直近の2回を除いた、10回分を設定して問題を開始します。

1周目は初見の問題ばかりなので解けない問題やわけのわからない問題が多いと思いますが、「あ!この問題見たことある!」という状況にもっていくためとりあえず問題文と選択肢を軽く読み、解答します。

正解・不正解に関わらず解説を読みましょう。計算問題の場合は紙に書いて確認してみましょう。

不正解だった場合や1/4の確率で正解した場合は下のチェックボックスで赤色をチェックします。(※ちなみにチェックボックスはアカウント登録しないと出現しません。)

適切に考えた上で正解していた場合は真ん中のオレンジのチェックボックスにチェックします。

1周目はこの繰り返しです。

目標としては、「見たことある問題は確実に解ける」ようになることなので解ける問題と解けない問題を分別することは重要な作業です。

実際、最初はわからない問題がたくさんあってモチベが下がります。

そういうときは、自分の得意分野だけを指定して問題を解いていくのも一つの策です。(出題設定で分野を指定できます。)

自分はネットワーク系が割といけたので、集中的に解いていました。

また、10回分の問題(800問)となると全く同じ問題というものが存在します。

ですので、一方が赤色問題でも、さっき見たから解けたっていうことがあります。

そういうのも、モチベ維持に繋がると思うので解けなくてもがんばって問題文、選択肢を読んでおきましょう。

2周目も同様に問題を解いていきます。

おそらく、1周目で解けた問題(オレンジにチェックした問題)は2周目でも解けます。そのときは、左の緑色のチェックボックスにチェックしましょう。

2周目でも解けた場合はもうその問題は解かなくてもいいです。

2周目で間違えた場合は、真ん中のオレンジのチェックボックスのチェックを外して、右の赤色にチェックします。

たぶん、忘却しているのでその問題は解けない問題です。

次に1周目で間違えた問題(赤色にチェックした問題)ですが、

もう一度解いて間違えたならそのまま

もう一度解いて正解ならオレンジ色にチェックします

2周目はこんな感じです。

基本的に

緑色は自信をもって解ける問題

オレンジはたぶん解ける問題

赤色は解けない問題

ということです。

過去問道場では、「全部の問題を緑色にする」というのが目標です。

3周目以降は、赤色問題を重点的に復習し、オレンジ問題を軽く、さらっと解いて行きましょう。(※出題設定で赤色問題だけを指定、オレンジ問題だけを指定して出題可能です。)

解けるとうれしいので、モチベが維持できます。

午後試験の勉強法

午後の勉強時間は 30時間 です。

午後試験は記述ですが、ほぼ選択です。

というのも、知識を問う問題でも選択肢が与えられている場合や文章中の単語を選んで解答する場合が多いです。

難しい文章を問われることもなく簡単な文章を書くだけで正解できます。

ここで言いたいことは、そんなに難しくないということです。

記述というと自分の頭の中で考えたことをうまくまとめて、文章化しなきゃいけないと思いがちですが、

安心してください、答えは問題の中に書かれています。

このことを踏まえて午後試験の対策は、ずばり答え方の練習をすることです。

午後試験は毎回違う問題が出ます。(情報セキュリティでは公開鍵と秘密鍵の話などはよく出る。似てる問題は出るってこと。)

問題を解いて、解けなかった問題は復習して覚えるということももちろん大事ですが、

午後試験は知識を問う問題は少なく、問題文の中から答えを導き出すという問題が多いです。

ですので、答えを導き出すプロセスを練習する必要があります。

逆に言えば、そこまで一生懸命、知識を頭に入れる必要がありません。(もちろん午前試験では必要です。)

ここでも午後試験の過去問をやりましょう。

IPAの過去問でもいいですが、応用情報技術者 平成30年春期試験問題が答えもすぐ出るのでおすすめです。

※解説がほとんどないので注意してください。

解説がほしいという方は以下の本をおすすめします。

2019応用情報技術者午後問題の重点対策 (重点対策シリーズ)

解説も丁寧で非常にわかりやすいと思います。

おすすめしておいてなんですが、解説はあんまり必要ないと思います。

解説はなくても、記述の解答例はあるのでそれを真似れるように練習するだけで十分だと思います。

解説を読まなければ理解できないほど難しい問題はほぼ出ないです。

あとは、1問30分で解く練習(修行)をしておきましょう。

30分×5問なので集中して解くのは結構きついです。

普段から慣れておく必要があります。

また、冒頭で勉強時間は30時間だと言いました。

大問1問を30分で解きます。答え合わせと復習に30分で合計1時間。

情報セキュリティと他4つを選択する予定なので1回分の試験でおよそ5時間かかります。

これを6回分(3年分)解きます。そうするとちょうど30時間です。

これくらい解けば解き方の傾向と対策を掴むことができるでしょう。

午後試験の対策は試験の直前でも大丈夫だと思います。

午後は午前試験を土台とした問題という印象があります。(個人的に)

午前試験対策がある程度固まってきたら午後の勉強を始めましょう。

ここで午後試験対策中も午前の過去問道場は継続して行いましょう。やめてしまうと絶対に忘れます。

1日10問でも構いません。忘れないようにしましょう。

以下、僕が選択したおすすめとおすすめじゃない選択問題をご紹介します。

システム監査

システム監査は非常に簡単です。絶対におすすめです。

一度問題を解いて見るとわかると思います。

文章がずらずらと書かれており、最後に全体をまとめた表が書かれています。

この表に空欄があり、それを解答するだけです。抜き出し問題です。

中3の高校入試の国語の問題レベルです。

答えは全て文章の中にあります。それを探し出すだけです。

事前知識は必要ありません。(たぶん)

過去問を数回こなせば解き方が身につくと思います。

基本的に事前知識を不要とする方が得点に繋がりやすいです。

組込みシステム

こちらも事前知識は不要です。おすすめです。

システム監査ほど抜き出し問題ではありませんが、問題文の中で考えて解答します。

考えて解く問題なので理系向きかもしれません。

毎回同じ問題は出てこないので知識を問われず、問題文で与えられた条件から解答を導き出す必要があります。

過去問で出題パターンを学べば解けるようになるでしょう。

プログラミング

プログラミング=アルゴリズムです。

アルゴリズムを与えられてプログラムを記述します。(空欄の穴埋め)

これは好き嫌いが分かれますが、事前知識不要で完答しやすいです。割とおすすめです。

というのも、アルゴリズムを理解できれば間違えることが少ないからです。

プログラミングは答えが合っているか否かを確認できます。

時間をかければ満点が取れます。

1問30分が目安時間ですが、プログラミングは40分くらいかけて丁寧に確認してもいいくらいです。

しかし、アルゴリズムの理解は少々難し目です。

アルゴリズムに苦手意識を持たない人には非常におすすめです。

ネットワーク

これはあまりおすすめしません。

というのも事前知識が必要です。

ウェルノウンポート番号を問われる問題も過去に出題されました。(覚えてねえよ)

考える問題も含まれます。もちろん記述です。

ネットワークエンジニアで実務経験がある方は簡単かもしれませんが、それ以外の方は難しいかもしれません。

その他の選択について

午後問題はその人の向き不向きがあると思います。

僕の場合は暗記系を苦手としている人種(典型的な理系?)なので、事前知識が少なく、考える問題を選択しました。

システム監査については試験1週間前に試しに解いてみたら完答を狙えることに気づきました。

ここで言いたいことは一度全部解いてみて、自分の得意分野を知ることはとても大切だということです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

最短で応用情報技術者試験に合格できる勉強法を紹介してみました。

まとめると

午前試験は過去問道場で直近2回を除く過去10回分をひたすら回す

午後試験は過去問を解くことで解答プロセスを身体に覚えさせる

です。

暇だったら追記したいと思います。

※ 2019/07/02 午前午後対策の勉強時間・その他の選択について 追記

※ 2020/02/20 過去問道場のおすすめの回し方 追記

※ 2024/01/19 午前試験の勉強法 春と秋の軽微な修正