Amazon ECS(Elastic Container Service)

概要

-

AWSが提供するフルマネージドなコンテナオーケストレーションサービス

-

コンテナを簡単にデプロイ・管理・スケーリングできる

-

代表的な起動タイプ

- EC2起動タイプ:EC2インスタンス上で動かす

- Fargate起動タイプ:サーバーレスで基盤を意識せず動かす

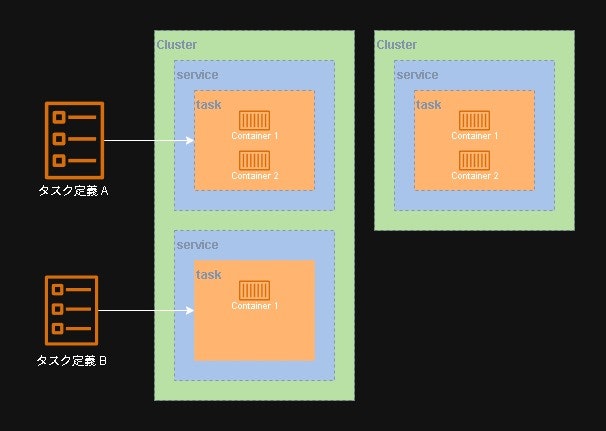

ECSの主要コンポーネント

1. クラスタ(Cluster)

- ECSの基盤となる入れ物

- タスクやサービスを実行する場所

- EC2インスタンスやFargateリソースをまとめる単位

2. タスク定義(Task Definition)

-

タスクの設計図

-

記載する内容:

- 使用するDockerイメージ

- CPU・メモリの割り当て

- 環境変数

- ポート設定

- コンテナ数(1つ以上)

3. タスク(Task)

- タスク定義から実際に起動したインスタンス

- 実際にアプリケーションが稼働する単位

- 1つのタスクの中に複数のコンテナを含めることも可能

4. サービス(Service)

-

タスクを安定稼働させる仕組み

-

機能:

- 指定した数のタスクを維持(オートヒーリング)

- ALB/NLBと連携してロードバランシング

- ローリング更新やブルー/グリーンデプロイ

-

サービスなしで単発タスク実行も可能(バッチ処理など)

5. コンテナ(Container)

- 実体のアプリケーション

- タスク内で動くプロセス

- Dockerイメージから起動

- サイドカー構成(例:アプリ+ログ収集)も可能

関係性イメージ(テキスト図解)

ECS クラスタ(Cluster)

│ ← コンテナを動かす基盤(EC2/Fargate)

│

├─ サービス(Service)

│ │ ← タスク数を維持・デプロイ管理

│ │

│ ├─ タスク(Task)

│ │ │ ← タスク定義から起動された実体

│ │ │

│ │ ├─ コンテナ(Container)

│ │ │ ← アプリ本体

│ │ └─ コンテナ(Container)

│ │ ← サイドカー(ログ収集など)

│ │

│ └─ タスク(Task)

│ └─ コンテナ(Container)

│

└─ (サービスを使わず単発で動かすタスクも可能)

- クラスタ = 実行基盤(工場)

- タスク定義 = 設計図(どんなアプリをどう動かすか)

- タスク = 設計図から実際に動いたインスタンス(生産ライン)

- サービス = タスクを管理して安定稼働させる仕組み(工場の監督)

- コンテナ = アプリケーションの実体(機械)

ECSのローリングアップデート(Rolling Update)

- ECS サービスに対して新しいタスク定義を適用すると、古いタスクを順次停止し、新しいタスクを起動していく

- これにより「アプリを落とさずにバージョンを切り替えられる」

制御パラメータ

サービス定義時に次の2つを設定できる:

-

minimumHealthyPercent

- デプロイ中に「最低限維持すべき稼働中タスクの割合」

- 例: 100 → 現行タスクを止める前に必ず新タスクを立ち上げる

-

maximumPercent

- デプロイ中に「最大で何%までタスクを増やして良いか」

- 例: 200 → 一時的に2倍までスケールアウトして更新

-

例:サービスに10タスクがあるとき

- min 50%, max 200% に設定すると、更新中は 5〜20タスクの範囲で入れ替え が進む

ECSのスケーリング

ECSのスケーリングには大きく2種類あります。

1. Service Auto Scaling

-

タスク数を自動でスケール

-

トリガー例:

- CPU利用率が70%を超えたらタスクを+2

- SQSのキュー長に応じてタスク数を増減

-

EC2起動タイプでもFargate起動タイプでも使える

-

アプリケーションレベルのスケール

2. Cluster Auto Scaling(EC2起動タイプの場合)

- クラスタに属するEC2インスタンス自体をスケール

- Service Auto Scalingでタスク数を増やすと、インスタンスが足りなくなる場合あり

- その場合、自動的にEC2インスタンスを追加起動してキャパシティを確保

- インフラレベルのスケール

(Fargate起動タイプではAWSが基盤を管理するので、クラスタスケーリングを意識する必要なし)

Amazon ECS vs Amazon EKS

共通点

- どちらも AWSのコンテナオーケストレーションサービス

- コンテナをデプロイ・スケーリング・管理する基盤

- Fargate を利用すれば両方とも「サーバレスでコンテナ実行」が可能

ECS(Elastic Container Service)

- AWS独自のオーケストレーションサービス

- タスク定義 / サービス / クラスタ というシンプルな概念

- 学習コストが低い(AWS独自用語だけ理解すればOK)

- 他のAWSサービス(ALB, CloudWatch, IAM, App Meshなど)とシームレス統合

- Kubernetesの知識が不要

EKS(Elastic Kubernetes Service)

- マネージドKubernetes(オープンソースK8s互換)

- Kubernetes API がそのまま使える(kubectl / Helm / ArgoCDなど)

- 移植性が高く、オンプレや他クラウドのKubernetesともほぼ同じ運用が可能

- ただし学習コストが高い(Pod, Deployment, Service, Ingress, Namespace... などK8sの概念が必要)

- 運用管理も複雑になりがち

ECS vs EKS 比較表

| 項目 | ECS | EKS |

|---|---|---|

| 管理モデル | AWS独自(シンプル) | 標準Kubernetes |

| 学習コスト | 低い(AWS知識中心) | 高い(Kubernetes知識必須) |

| AWS連携 | ネイティブ統合が強い | 追加設定が必要な場合も |

| 移植性 | 低い(AWS依存) | 高い(他クラウド/オンプレ可) |

| 規模 | 小〜中規模向き | 中〜大規模、マルチクラウド向き |

| 起動タイプ | EC2 / Fargate | EC2 / Fargate |

ポイント

- ECS = AWS専用、シンプル、学習コスト低

- EKS = Kubernetes標準、移植性高、複雑

- どちらもFargateでサーバレス実行可能

- マルチクラウドやK8s運用経験がある場合はEKSが適切