CCNAの試験に向けて学習中。

復習に見返せるようにメモしていきます。

ほぼ自分の勉強メモです。

過度な期待はしないでください。

前回投稿記事

こちらのネットワークアーキテクチャ【LANの設計 / WANの基礎】投稿記事と

こちらのネットワークアーキテクチャ【VPNの概要】投稿記事の続きです。

- クラウドコンピューティング

4-1.クラウドの概要

■ 4-1-1.クラウドとは?

クラウドとは、自身のPCで管理して利用していたソフトウェアやデータなどを、

インターネットなどを介してサービスの形で必要に応じて利用する方式です。

クラウドは、クラウドサービスの事業者が大規模のデータセンターに多数のサーバを

導入し用意したリソースを、サービスの利用者である私達がインターネットを介して利用します。

利用者はサーバの利用料を支払う事で、ソフトウェアの購入やインストール、更新、

メンテナンスなどの管理に掛かる作業をする事なく必要なソフトウェアを利用する事が出来ます。

クラウドにより提供されるサービスにはオフィスソフト、メールソフト、オンラインストレージ、

データベース等の様々な種類があります。

例えば、iPhoneを利用している方は「iCloud」というApple社が提供する

クラウドコンピューティングを利用している事になります。

■ 4-1-2.オンプレミスからクラウドへ

昨今では、オンプレミス※1の形態によるコンピュータリソースの所有からクラウドサービスの

形態への切り替えが多くなっています。

サービスの複雑化・多様化により、必要なリソースやサーバ数が増加した事によって、

自社所有を行うオンプレミスの形態では、運用・管理・保守コストなどの増加といった問題が

出てきました。そして、その問題を解決する形で生まれたのがクラウドです。

自分達で所有・管理するのでなはなく、所有・管理をクラウド事業者に任せて、

インターネットを介してコンピュータリソースを、利用する時に必要な分だけ利用する事で、

運用・保守・管理・セキュリティなどのコストを削減する事が出来ました。

※1 自社内にサーバなどのコンピュータリソースを確保し、自分達で運用・保守などを行う

#### 4-2.クラウドの技術

■ 4-2-1.仮想化のメリット

⚫️ 従来型のサーバ

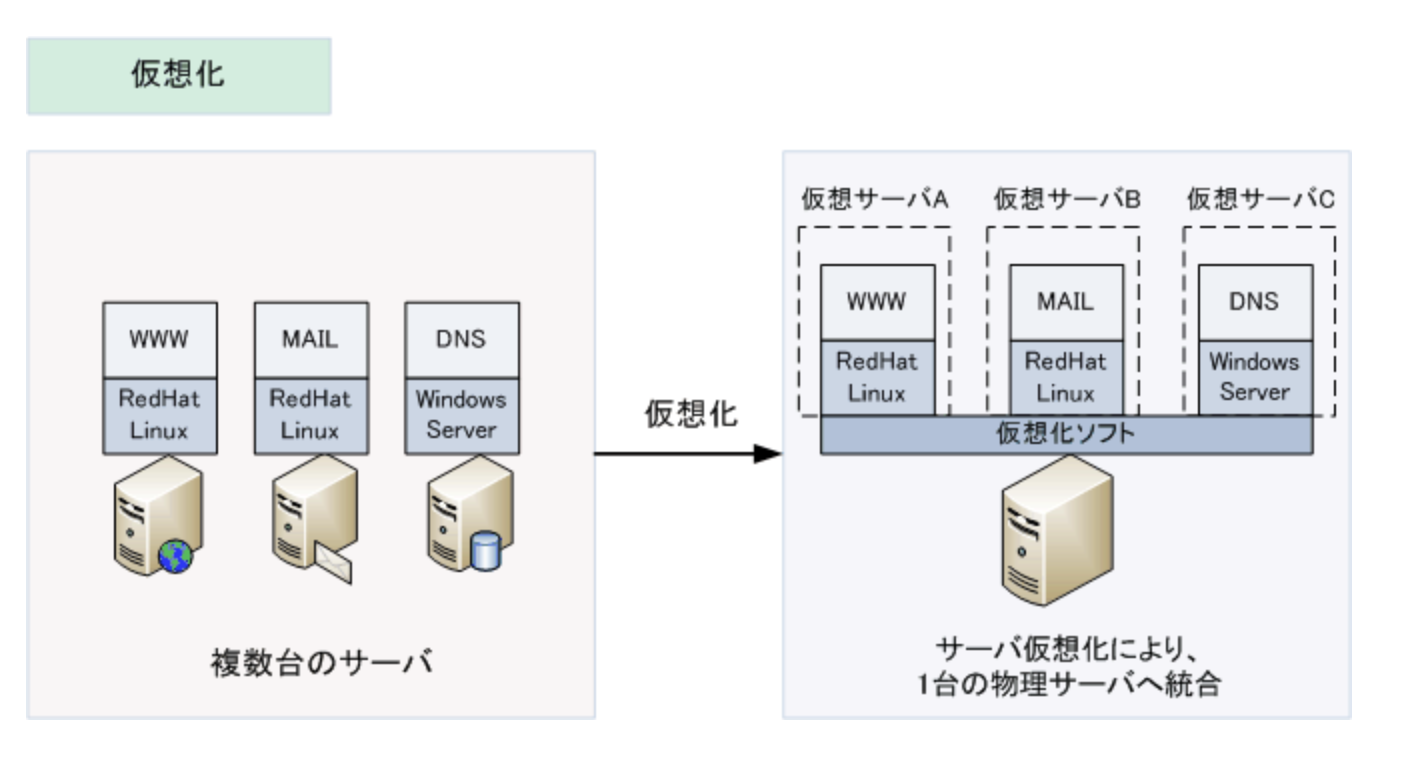

仮想化の技術が誕生する以前のサーバでは、1台の物理的なマシンに1つOSをインストールして

動かすのか主流でした。その為、「導入コスト・保守・運用コストが高くなってしまう」、

「リソースを有効に活用出来ない」「物理的にスペースを必要する」といった問題がありました。

⚫️ 仮想化のメリット

仮想化されたサーバでは、1台の物理的なサーバ上にハイパーバイザと呼ばれるコンピュータを

仮想化させる為のソフトウェアを使用し、その中に仮想マシンを動かします。

仮想マシンを複数構築したり、それぞれの仮想サーバ(仮想マシン)に別々のOSを動かしたり

といった事が可能です。

こうする事で、「リソースを分割して有効に活用出来る」「仮想マシンの追加が設定で簡単に出来る」

「物理的な設置スペースを削減出来る」といったメリットがあります。

■ 4-2-2.仮想化サーバの通信方法

仮想化サーバ(仮想化ソフトがインストールされた物理サーバ)の内部には、

仮想スイッチが形成されています。仮想スイッチを介する事でそれぞれの仮想サーバの

仮想NICという仮想的な接続ポートと物理サーバの物理NICが接続している構成となっています。

■ 4-2-3.物理サーバのNICの冗長化

物理サーバの物理NICに障害が発生した場合、全ての仮想サーバと通信ができなくなってしまいます。

従って、物理サーバの物理NICは冗長化させることが推奨されています。物理NICの冗長化は、

チーミングという技術で実現します。チーミングとは、複数の物理NIC(ネットワークアダプタ)を

束ねて、1つの物理NIC(ネットワークアダプタ)を形成する技術です。

4-3.クラウドのサービス形態

■ 4-3-1.プライベートクラウド

プライベートクラウドは、その企業専用のグラウドとして利用する形態です。

自社内にコンピュータリソースを用意する場合もあれば、クラウド事業者のクラウド内に

その企業専用のクラウドを構築して利用する場合もあります。

■ 4-3-2.パブリッククラウド

パブリッククラウドは、利用者を限定せずに複数のユーザや企業に向けてクラウド環境を

提供する形態です。利用者が必要な時に必要な分だけ、リソースを使用出来るという特徴があり、

インターネット経由して使用するので、初期費用が殆ど掛からないといったメリットや、

クラウドサービス提供者が、管理・運用を行う為、ユーザ側の管理者の負担が軽くなるといった

メリットもあります。

■ 4-3-3.パブリッククラウドの技術による分類

パブリッククラウドサービスには、提供されるサービスの範囲によって以下の3種類に分類できます。

⚫️ SaaS(Software as a Service): サース

SaaSは、サーバ上で機能するアプリケーションまで含めた全てのクラウド事業者が

管理・提供します。クラウドサービス利用者はアプリケーションを使用するユーザとなり

クラウドの設計知識などは必要なく操作出来ます。

利用者はソフトウェアを購入する必要がなく、利用期間や利用人数に応じて、クラウドサービスを

提供する事業者に料金を支払います。

代表的なものに、「iCloud」「Google Drive」などがあります。

⚫️ PaaS(Platform as a Service): パース

PaaSは、インターネット経由でアプリケーション実行用のプラットフォームを提供する利用形態に

なります。利用者がソフトウェアを構築して稼働させるために必要なハードウェアとOS、つまり

プラットフォームを事業者は提供します。

代表的なものに、「Microsoft Azure」「Google App Engine」などがあります。

⚫️ IaaS(Infrastructure as a Service): アイアース

IaaSは、物理サーバ、ネットワーク、OSのインフラ部分のリソースだけが提供される

サービスです。独自の仮想サーバや開発環境を使用したい場合は IaaSを選ぶ事になります。

代表的なものに、「Amazon EC2」などがあります。