OCSP(Online Certificate Status Protocol)

リアルtimeでディジタル証明書の失効情報を検証するプロトコル。

CRL

CRLとは有効期限よりも前に失効させたデジタル証明書の一覧.

失効情報をCRLに登録する。

失効したディジタル証明書かどうかをOCSPで検証。

ファストトラッキング技法

同時並行で作業することで時間短縮

cf:クラッシング

追加資源を追加することで早く終わらせる。

フィージビリティスタディ

投資前に分析し、評価すること。

NAS(Net Attached Storage)

磁気ディスク装置を直接LANに接続する形式のファイルサーバ専用機。

cf:NAT(Net Address Transaction)

グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスを1対1で結びつける。

ICMP

IPパケットの送信処理におけるエラーの通知や制御メッセージの転送をするプロトコル。

pingは、あるノードがIPによって他のノードときちんと結びつけられているかを確かめる。

データディクショナリ/ディレクトリ(DD/D)

データやデータ定義情報を効率よく管理する仕組み

DD/Dには、集中管理方式と分散管理方式の二種類がある。

集中管理方式

一つのサイトが代表して全てのDD/Dを保有する。

メリット:管理が簡単

デメリット:負荷が集中する。分散データベースが使えなくなる可能性。

分散管理方式

複数のサイトに分散して保有する方式。

分散管理方式は、さらに2種類の方式がある。

《重複保有あり》

全てのサイトで重複して保有する。

メリット:他のサイトに問い合わせる必要がない。

デメリット:データ更新の際には全てのサイトのDD/Dを修正する必要がある。

《重複なし》

RSS

ブログやニュースサイトのWebサイトで、効率の良い情報収集や情報発信のために用いられる文書フォーマット

XMLベースの構造化データとして記述。

レプリケーション

非同期型更新を実現するメカニズムの一つ。マスタデータベースと同じ内容の複製を他サイトに作成して、決められた時間間隔でマスタベースを他サイトに複写する。

SOAP(Simple Object Access Protocol)

ソフトウェア同士がメッセージを交換する遠隔手続き呼び出しのためのプロトコル。記述はXML。伝送にはHTTPなどの既存のプロトコルを使うので、汎用性が高い。

冗長化構成

機器やシステムの構成要素について、同じ機能や役割の要素をあらかじめ複数用意しておき、異状が発生した時に肩代わりできるよう待機させておくこと。

マルチホーミング

インターネット回線を複数ISPの回線で接続し、1つの回線が切れてもほかの回線で通信し続けられるようにすることで、耐障害性の向上や負荷分散を行う仕組みです。

ISP=インターネットプロバイダ

インーネットを利用するためには、アクセスポイント(基地局)を介してインターネット回線に接続する必要があります。そのアクセスポイントを提供しているのがプロバイダー

広域イーサネット

起業の拠点のLAN同士を通信業者が構築しているWANを介して、直接接続する。

ディスパッチ

CPUの割り当てで、実行可能状態から実行状態に移動すること。

反対に、実行状態から実行化の状態になることをプリエンプションと呼ぶ。

密結合マルチプロセッサ

複数のCPUが一つの主記憶を共有する。

→主記憶へのアクセス競合によって性能向上がはばかれる。

スクラム

アジャイル開発の方法の一つ。

×一回一回のスパン。それは、イテレーション

スクラムでは、数週間程度の短期間に区切って開発を繰り返し、一部の機能を完成させるを繰り返す。

★開発反復の単位はスプリントと呼ぶ。

役割

➀プロダクトオーナ

・プロダクトに必要な機能を定義。

・プロダクトバックログの追加や削除

②開発チーム

実際に開発をする

➂スクラムマスター

スクラムチーム全体が自律的に協働できるよう、場づくりをする。

ポリモーフィック型マルウェア

パターンマッチングされないよう、マルウェアコードを都度変化させる。

※ポリモーフィズムとは、「多様性」の意味。

ステガノグラフィ

音声や画像の中のデータの中に、別のデータを秘密裏に埋め込む技術。

WAF(Web Application Firewall)

ウェブアプリケーションのやり取りを監視し、アプリケーションレベルの不正なアクセスを阻止。

平均実行アクセス時間

キャッシュメモリを利用したコンピュータの平均的なアクセス時間

平均実行アクセス時間=キャッシュメモリにアクセスする時間×ヒット率+主記憶にアクセスする時間×(1-ヒット率)

ぺネストレーション

実際に侵入することで脆弱性を測る。

オムニチャネル

販路として展開する実店舗、ECサイト、カタログ通販、モバイル端末などのシステムや仕組みをシームレスに連携・融合させ、どの方法でも同レベルの利便性で注文購入できるようにした販売環境。

定期発注と定量発注

定期発注方式

発注間隔をあらかじめ決めておき、発注日ごとにその時点の在庫量を調べ、今後の需要量を予測して発注量を決める。

→Aランクの在庫品:需要の変動が大きい時も在庫切れになる確率が低い。

定量発注方式

発注点を下回ったら、最適発注量(一定量)を発注。

管理は楽だが、需要の変動が大きいと在庫切れを起こす可能性がある。

→Bランクの在庫品:管理は楽。

二ビン法

AとBの二つの棚を用意し、Aから先に使い、AがなくなったらBを使う。その間にAを発注

→Cランクの在庫品

ソフトウェアの著作権

・ソフトウェアは著作物であるため、著作者の権利に基づき利用希望者との使用許諾契約を交わすことが可能です。

・ハードウェアとソフトウェアには別々の著作物なので、それぞれについて使用許諾できます。

シンプロビジョニング(Thin Provisioning)

ハードディスク装置などの外部記憶装置(ストレージ)群を仮想化することで、物理的な記憶容量より多くの容量を利用者に割り当てることを可能にする仕組みです。

MIMD(Multiple Instruction, Multiple Data)

CISDやRISDと同じく、CPUの処理方式の一種。プロセッサごとに異なる命令を並行して進行できる

CISCとRISCは、共にプロセッサ(CPU)の方式です。

CISCとRISCは、共にプロセッサ(CPU)の方式です。

CPUについておさらいすると、CPUとはデータの演算や変換などコンピュータの中心的な装置です。

プロセッサ=CPUではなく、CPUはプロセッサの一種です。

他にも、MPU(マイクロプロセッサ)、マルチコアプロセッサ(プロセッサ内部に複数の処理装置を実装)、DSP(ディジタルシグナルプロセッサ:ディジタル信号に特化したマイクロプロセッサ)などがある。

CISC(Complex Instruction Set Computer)

・伝統的なCPU方式

・命令ごとに命令の長さが異なる、一つひとつが長い。

・高機能命令を実装可能

・命令後のながさがバラバラなので、処理速度は低下する。

RISC(Reduced Instruction Set Computer)

・CISCの処理能力の悪さを改善するために提案された。

・極力単純で短い機械語命令だけを実装し、専用の論理回路で高速に実行。

→パイプライン処理などの処理速度向上技術を実装しやすくなった。

・用意される命令は単純な分プログラミングの手間は増える。

自動制御

シーケンス制御

あらかじめ定められた順序に従って、制御の各段階を逐次進めていく。

PLC(Programable Logic Controller)と呼ばれるリレー回路の代替装置が利用されている。

PLCはパソコン上でprogrammingできる装置で「ラダー図」という言語で記述する。

※ラダー図は言語名であり図ではない。

フィードバック制御

検出機器やセンサから得られた測定値と目標値を比べながら運転。

サーミスタ:温度の変化

ジャイロセンサ:角速度センサ。傾きや振動も検出

ひずみゲージ:変形を感知

ウェアラブル生体センサ;ウェアラブルデバイスに取り付けられる生体センサ。

ダイナミック電力を低減する

ダイナミック電力とは、回路ブロックの動作(スイッチング動作)に伴って消費される電力。

電源電圧の二乗と周波数の席に比例するため、どちらかを減らしたいが、電源電圧を下げると性能そのものが低下する。

この問題を解決しつつ低減できるのガマルチVDDや動的制御技術(DVS,DVFS)。

マルチVDD:さほど早い動作が必要でないカイロブロックには低い電源電圧を使う。

DVS,DVFS:仕事量が少ない時にはLSIを高い正の腕動作させなくても良い。

スタティック電力の低減

スタティック電力とは、動作の有無にかかわらず漏れだすリーク電流のことで、リーク電力とも呼ばれる。

このリーク電力の低減技術として、パワーげ―ディングがある。

これは、動作をする必要がないカイロブロックへの電源供給を遮断する。

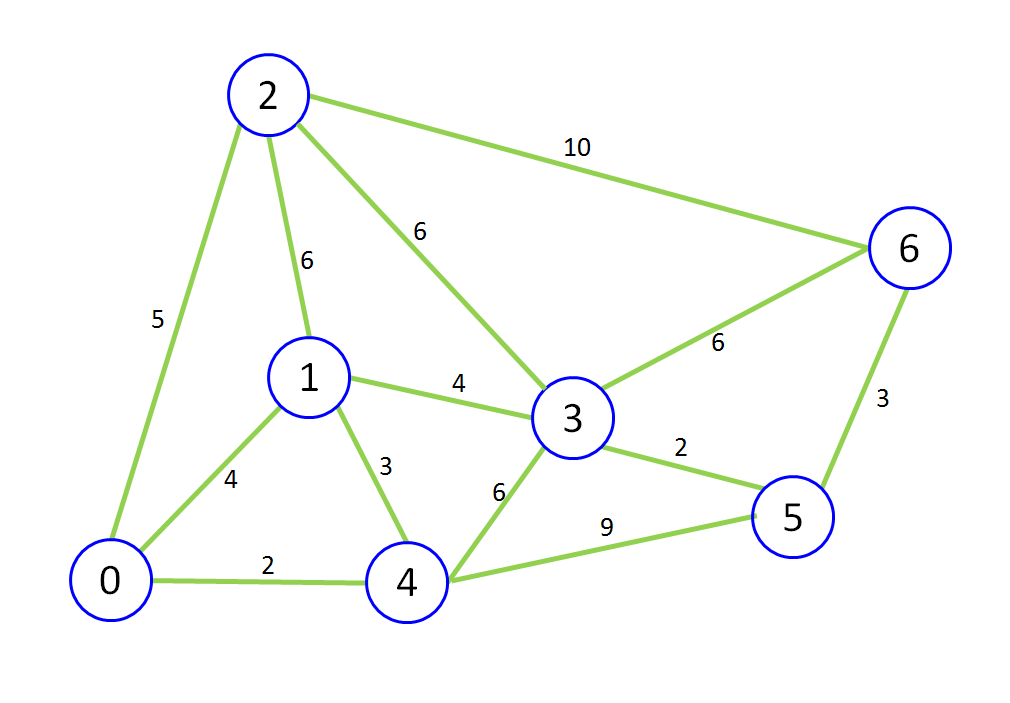

ダイクストラ法とは

グラフの辺に値を持たせたグラフを重みつきグラフと呼ぶ。そして、そのスタート地点から目的点までの最短経路を求める問題を最短経路問題と言います。最短経路を求める代表的なアルゴリズムがダイクストラ法です。

ダイクストラ法は、各頂点への最短距離をスタート地点の隣接点から一つずつ確定する。

HeadとTailを持つ単方向リストにおいて、データの先頭と最後尾でのデータの追加・削除を行う場合の処理を考える。

データの追加

データの追加に関しては、リストの先頭で行っても最後尾で行っても処理量は同じ。

データの削除

先頭から順にたどるため、最後尾の方が処理量が多い。

HeadとTailを持つ単方向リストにおいて、データの先頭と最後尾でのデータの追加・削除を行う場合の処理を考える。

フォールトレランス

故障の発生が前提で、発生してもシステム全体で必要な機能を維持しようとする考え方。

・フェールソフト:機能低下させて運転。機能が低下した状態で処理を続行することをフォールバックと呼ぶ。

・フェールオーバー:他のシステムに引き継ぎ、影響を感じさせない。回復した時に元のシステムに戻すことをフェールバックと呼ぶ。

cf.フォールアボイダンス

SOA

Service Oriented Architecture

サービス指向アーキテクチャ。

業務上の一処理に相当するソフトウェアの機能をサービスという単位で実装し、サービスを組み合わせてシステムを組み立てるという考え方。

アクティビティ図

システムやユースケースの動作(処理)の流れを表す。フローチャートなので、分岐なども表せる。

cf.コミュニケーション図

ちなみに、似ている図でクラス図があるが、クラス図はクラスを基準とした抽象的な図であるのに対し、オブジェクト図はオブジェクトを基準とした具体的な図である点で異なる。

RASIS

コンピュータシステムの信頼性評価指標。

R:信頼性Reliability

システム全体が故障せずに連続して稼働する。

A:可用性Availability

システムが使用できる。

S:保守性Serviceability

システムが故障した時に用意に修理できる

I:保全性Integrity

システムに記録されているデータの完全性

S:安全性Security

データの災害や障害に対する耐性。

バスタブ曲線

cf.ワイブル分布

選択肢で出てくる用語。時間と共に発生する故障現象を統計的にモデル化したもので、初期故障、偶発故障、摩擦故障を表す関数のモデル化も可能。

※ワイブル分布がきたらバスタブ曲線

OC曲線

検査特性極性という。ロットの不良率に対する、そのロットの合格率を表す。本来合格になるべきロットが不合格になる確率を「生産者危機」、不合格になるはずのロットが合格になる確率を「消費者危機」と呼ぶ。

稼働率

RASISのA可用性の指標である。

故障率=1/MTBF

直列の場合

稼働率=R1*R2

並列の場合

稼働率=1-(1-R1)*(1-R2)

1-[システムが稼働しない確率]

並列は、二つの内どちらも故障していないと稼働していることになる。

そのため、システムが稼働しない確率は、掛け合わせている。

トランザクション

データベース管理システムが持つ、複数の利用者が同時にアクセスしてもデータの矛盾を生じさせない仕組み。

ACID特性を兼ね備える必要。

A:原子性(Atomicity)

全ての処理が完了するか、全く実行されない状況かのどちらか一方で終了しなければならない。

コミットとロールバックで実現する。

C:一貫性(Consistency)

データ内で矛盾がないこと

I:独立性(Isolation)

同時に複数のトランザクションを実行した時、順に実行した時の処理結果と一致する事。

D:耐久性(Durability)

一旦終了したら、障害が起きても消失しない。

リトルエンディアンとビックエンディアン

主記憶上に配置された復数バイトのデータの場合、どちらを最上位バイト、どちらを最下位バイトと判断するか。

それぞれバイト順序の方式を指す。

リトルエンディアン

ABCD1234なら、34・12・CD・ABになる。

最下位のバイトから配置

ビックエンディアン

ABCD1234なら、AB・CD・12・34になる。

最上位から配置。

割込みの種類

内部割り込みの種類

→CPU内部の要因で発生する割り込み。

プログラム割り込み:0で除算、オーバーフロー、不正な処理が行われた場合など。

SVC割り込み:スーパバイザコール割り込み。カーネルに処理を依頼するための割り込み。入出力命令など、一般のプログラムからは制御できないOSの重要な機能をプログラムが利用したい場合。

ページフォールト: