はじめに

業務で初めてSwiftUIによるiOSアプリ開発をした際に、やり方に辿り着くまでに特に苦労した以下の3つについて、簡易的な実装例と共に紹介します。

- MVVMパターン

- CoreDataによるデータ永続化

- AlamofireライブラリによるAPI実行の非同期処理

SwiftUIは比較的新しいUIフレームワークで、実装例が少なかったため、アプリでよくある基本的な処理ばかりですが、かなり試行錯誤しながら実装しました。そのため、自己流なところが多い可能性がありますが、ご了承ください。説明はかなり省略しており、ソースコードをメインにのせています。

SwiftUIとは

SwiftUIはiOSアプリの比較的新しいUIフレームワークです。従来まではStoryboardとUIKitを使うやり方が主流で、現在でもSwiftUIでは実現できない実装も多いです。ただ、SwiftUIは宣言的なUIの記述ができ、簡単に実装することができます。業務では、プロトタイプレベルの開発であったため、SwiftUIを採用しました。(それでも、UIKitのコードを併用する必要はありました。)

// SwiftUIの宣言的な記述例

import SwiftUI

struct ContentView: View {

var body: some View {

VStack { // 縦にレイアウトするためのView

Text("🥚").font(.system(size: 50))

Text("🐥").font(.system(size: 50))

Text("🐔").font(.system(size: 50))

Text("🍗").font(.system(size: 50))

Text("🎄").font(.system(size: 50))

}

}

}

MVVMパターン

SwiftUI開発を始めて、まず最初の疑問が「データ処理等のロジックはどこに書けばいいの?」でした。あくまでパターンの1つですが、MVVMパターンと呼ばれるやり方が主流なようです。「MVVM」は、Model, View, ViewModelを指します。ModelとViewはMVCの定義と同じです。「ViewModel」は、ViewとModelの値の橋渡しをすることはControllerと同じですが、「データバインディング」の仕組みを持つことが特徴です。

ViewModelのデータバインディングとは、Viewに値をマッピングするのではなく、ViewModelが管理するデータを直接Viewが監視して画面に反映する仕組みだと私は理解しています(自信がないので、もしご指摘あればお願いします)。SwiftUIでは、ViewModelクラスのデータ監視を可能にするために「ObserbleObject」を用いることで「データバインディング」します。

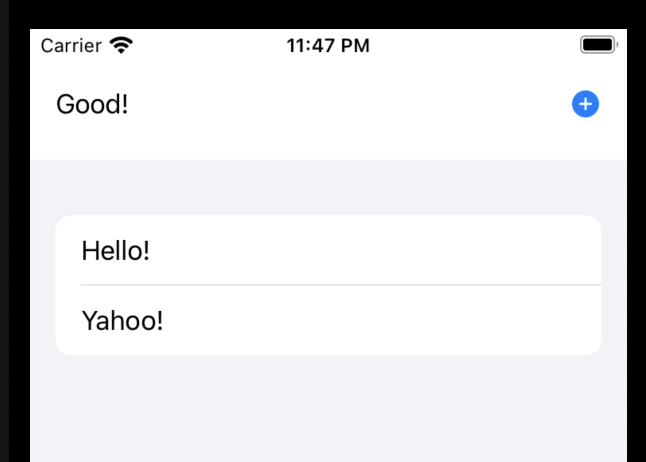

例として、以下の画像のような、フォームに入力したテキストがリストに追加されていくだけのアプリをMVVMパターンで実装します。

// Model (配列にデータを保存するだけの簡易的なもの)

class MessagesModel {

private var messages: [String] = []

func fetchAll() -> [String] {

return messages

}

func save(input: String) {

messages.append(input)

}

}

// ViewModel

class ContentViewModel: ObservableObject { // データバインディングを可能にする「ObserbleObject」プロトコルに準拠

@Published var input: String = "" // @Publishedをつけると監視対象となる

@Published var messages: [String] = []

let model = MessagesModel()

func fetch() {

messages = model.fetchAll()

}

func set() {

model.save(input: input)

}

func clearInput() {

input = ""

}

}

// View

struct ContentView: View {

// @StateObjectを設定すると、監視対象のプロパティが変更された時にViewが更新される。StateObjectは双方向のデータバインディングも可能。

@StateObject var vm = ContentViewModel()

var body: some View {

VStack {

HStack {

TextField("未入力", text: $vm.input) // テキストフォームの入力値を、ViewModelのプロパティに格納

Button(action: {

vm.set() // データ保存

vm.fetch() // データ更新

vm.clearInput() // 入力値をクリア

}){

Image(systemName: "plus.circle.fill")

}

}

.padding()

List(vm.messages, id: \.self) { message in

Text(message)

}

}

}

}

CoreDataによるデータ永続化

データを保存する際に、クラウド上のデータストアではなく、スマホアプリ自体に保存したい場合があると思います。その場合、iOSアプリは「CoreData」がiOS標準で提供されています。CoreDataはデータ永続化のためのORマッパーです。データ永続化オブジェクトの実態はSQLiteのようです。(が、一次ソースが見つけれず。。)

また、限られた値だけを保存したい場合は、「UserDefault」というキーバリュー型でデータを永続化する仕組みもあります。ただし、UserDefaultに大量のデータを格納することはアンチパターンとされており、データ量が多い場合はCoreDataを使用することになります。

CoreDataの使い方(MVVMパターン版)

MVVMパターンで使用したMessagesModelをCoreData版に書き換えます。SwiftUIライフサイクルかつMVVMパターンを使用したCoreDataの実装方法は、あまり情報がなく実装するのに苦労しました。

- プロジェクトを作成する際に、「Use Core Data」にチェックを入れる (後からでも追加できますが、少し面倒な作業が発生します。)

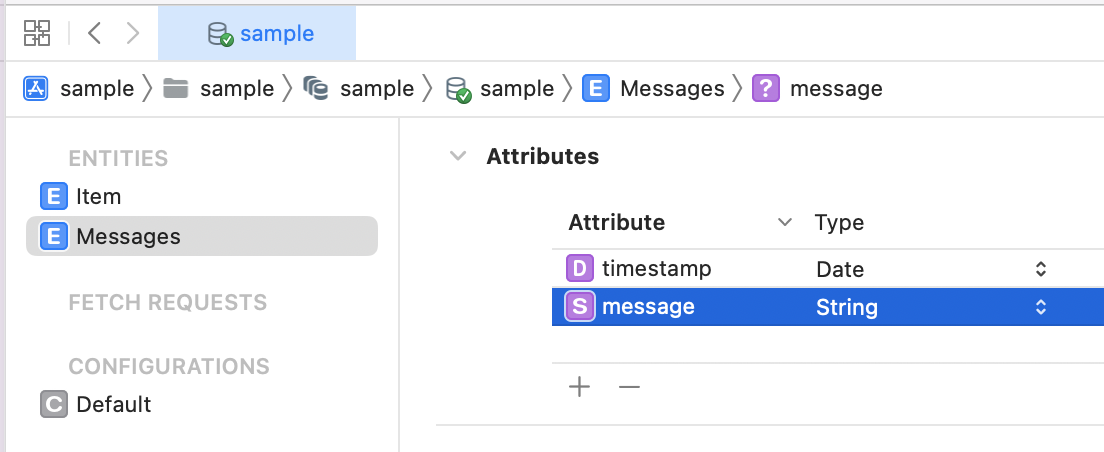

- プロジェクト名.xcdatamodeldというファイルで、データモデルを定義します。今回は、MVVMパターンの例で使用したMeesagesModelのCoreData版を実装するので、"timestamp"と"message"のプロパティを持つMessagesエンティティを下図のように定義します。

- Messagesデータモデルを定義後、MessageModelをCoreData版に書き換えます。xcdatamodeldファイルでデータモデルを定義すると、自動でデータモデルのクラスが作成されます。そのため、MessageModelクラスで唐突に使用しているMessagesクラスは、自動で生成されたものを使用しています。

// Model(CoreData)

import Foundation

import CoreData

class MessagesModel {

// シングルトン化

static let shared = MessagesModel()

// CoreDataを扱うためのNSPersistentContainerクラスをインスタンス化

private var container: NSPersistentContainer = {

let container = NSPersistentContainer(name: "sample")

container.loadPersistentStores { description, error in

if let error = error {

fatalError("永続化ストア読み込み失敗: \(error)")

}

}

return container

}()

// 管理対象のオブジェクトの変更・追跡のためのオブジェクト

private var context: NSManagedObjectContext {

return container.viewContext

}

private init() {

}

func fetchAll() -> [Messages] {

let request = NSFetchRequest<Messages>(entityName: "Messages")

request.sortDescriptors = [NSSortDescriptor(key: "timestamp", ascending: false)]

do {

return try context.fetch(request)

} catch {

fatalError("CoreDataからデータ取得失敗")

}

}

func save(input: String) {

let new = Messages(context: context)

new.timestamp = Date()

new.message = input

do {

return try context.save()

} catch {

fatalError("データ保存失敗")

}

}

}

- ModelをCoreDataに変更したことに従って、ViewModelを以下のように変更します

// ViewModel

class ContentViewModel: ObservableObject {

@Published var input: String = ""

@Published var messages: [String] = []

func fetch() {

var tmpMessages:[String] = []

let fetched = MessagesModel.fetchAll()

if (!fetched.isEmpty) {

for data in fetched {

tmpMessages.append(data.message ?? "")

}

}

messages = tmpMessages

}

func set() {

MessagesModel.save(input: input)

}

func clearInput() {

input = ""

}

}

- Viewはそこまで変更点ないですが、インメモリで配列に保存していた時とは違い、画面が開かれた時にデータを取得しに行きたいのでその処理を仕込みます。

// View

struct ContentView: View {

@StateObject var vm = ContentViewModel()

var body: some View {

VStack {

// MVVMパターンの説明と同じ

}

.onAppear(perform: vm.fetch)

}

}

AlamofireライブラリによるAPI実行の非同期処理

Alamofireライブラリを使用したAPI実行と、それと合わせて非同期処理の実装例を紹介します。

SwiftにはCombineという標準の非同期処理のフレームワークがあり、AlamofireもCombineに則った非同期処理の実装が可能です。

Combineによる非同期処理では、「Publisher:イベント発行」と「Subscriber:イベント購読」の大きく2つの要素があります。API実行をする際には、API実行処理をPublisherとして定義し、Publisherを呼び出すときに、値を受け取った時の処理をSubscriberに定義します。

Alamofireライブラリ+Combineの非同期処理の例

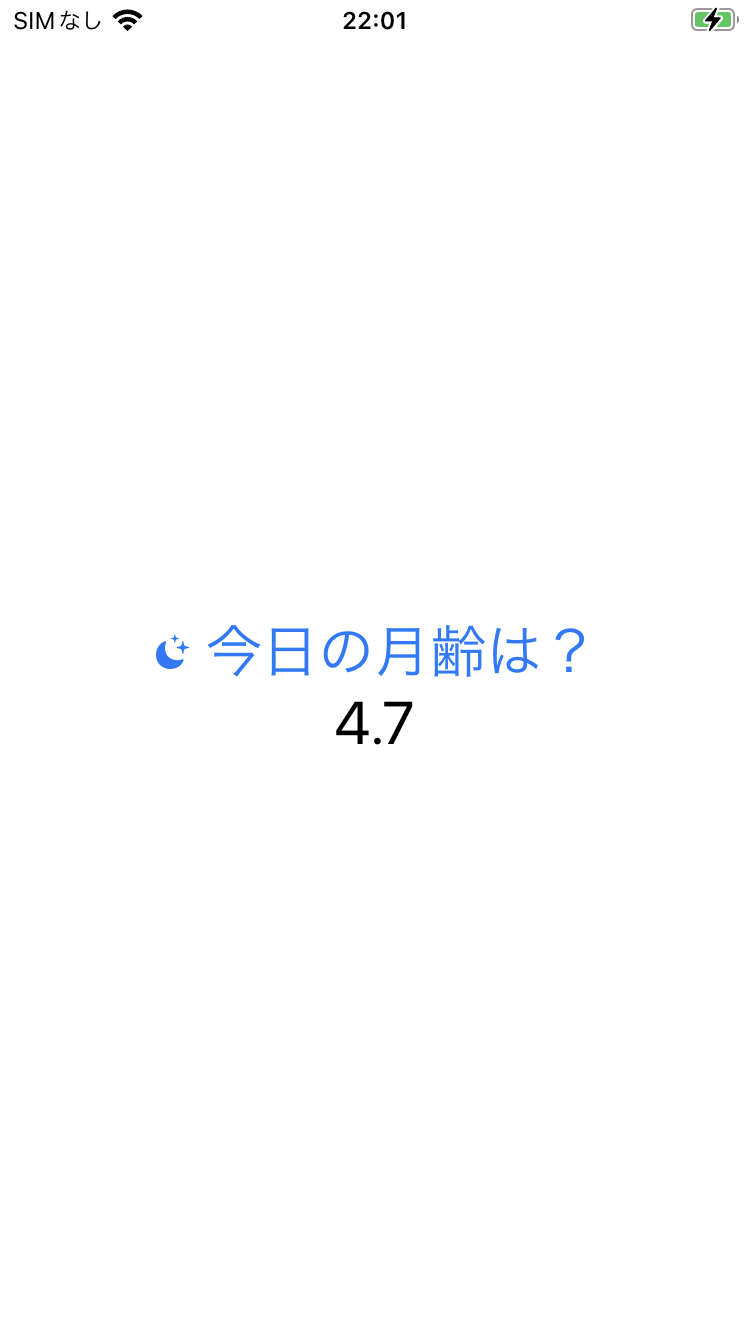

月齢を取得できるAPIを用いて、取得したデータをViewに反映し、エラーの場合には、エラーメッセージをViewに表示す画面を作ります。

月齢API

http://labs.bitmeister.jp/ohakon/index.cgi

// API実行クラス

import Foundation

import Alamofire

import Combine

struct Response: Decodable {

let date : DateResponse

let moon_age: Double

let version: String

struct DateResponse: Decodable {

let day: String

let month: String

let year: String

}

}

enum APIError: Error {

case error(String)

}

class APIClient {

// PublisherとしてAPI実行を定義

static func getMoonAge() -> AnyPublisher<DataResponse<Response, Error>, Never> {

let today = Date()

let calendar = Calendar.current

let d = calendar.dateComponents(

[Calendar.Component.year, Calendar.Component.month, Calendar.Component.day],

from: today)

let url = "https://labs.bitmeister.jp/ohakon/json/?mode=moon_age&year=\(d.year!)&month=\(d.month!)&day=\(d.day!)"

return AF.request(url, method: .get)

.validate(statusCode: 200..<400) // 400以上のステータスコードはエラーとする

.publishDecodable(type: Response.self) // 取得したjsonをResponse構造体にデコード

.map { response in

response.mapError { error in

// レスポンスの内容をエラーに格納

if (response.data != nil) {

let errorStr = String(data: response.data!, encoding: .utf8)!

return APIError.error(errorStr)

}

// APIリクエストまでいけてない場合のエラー

return error

}

}

.eraseToAnyPublisher() // AnyPublisherでラップする

}

}

// ViewModel

import Foundation

import Combine

class ContentViewModel: ObservableObject {

@Published var moonAge: Double? = nil

@Published var errorMessage: String = ""

@Published var error: Bool = false

private var cancellables = Set<AnyCancellable>() // AnyCancellableはSubscriberであるsinkの返り値

func fetchByAPI() {

APIClient.getMoonAge()

.sink { response in // sinkでSubscriberを定義

if response.error != nil {

self.moonAge = nil

self.errorMessage = "\(response.error!.localizedDescription)"

self.error = true

} else {

if (response.value != nil) {

let data = response.value! as Response

self.moonAge = data.moon_age

self.error = false

}

}

}.store(in: &self.cancellables) // イベント購読が完了するまで、sinkの返り値を保持しておく

}

}

// View

import SwiftUI

struct ContentView: View {

@StateObject var vm = ContentViewModel()

var body: some View {

VStack {

Button(action: {

vm.fetchByAPI()

}){

HStack{

Image(systemName: "moon.stars.fill")

Text("今日の月齢は?")

.font(.system(size: 30))

}

}

if (vm.moonAge != nil) {

Text(String(format: "%.1f", vm.moonAge!))

.font(.system(size: 30))

}

if (vm.error) {

Text(vm.errorMessage)

.foregroundColor(.red)

}

}

}

}

まとめ

SwiftUIの宣言的なUIの定義は、かなり魅力的な部分ですが、参考にできる情報が少なく苦労しました。開発するアプリによっては、避けた方がいい場合も多いかもしれません。ただ、今回業務でSwiftUIで開発できるようになったことで、Apple Watchアプリも同じく開発できるので、プライベートでApple Watchのアプリ開発を楽しみたいと思います!