今回の記事を書こうと思った目的

私はネットワークエンジニアとしてAS運用やIX業者とのピアリング活動に従事し、Flowmonを活用してトラフィック量を削減する業務を行ってきました。その中でインターネット構造を完全に理解しているエンジニアは意外と少ないという事実に気づきました。本記事では、あえて現場で頻出する技術から一歩引き、インターネットの構成原理に立ち返って解説します。

補足

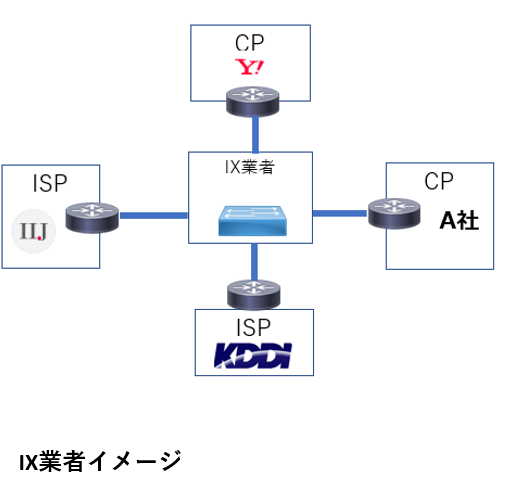

・IX業者とは、複数のASが相互にトラフィックを交換するための中継ポイントです。代表的なものとしてはJPIX(日本)、エクイニクス(アメリカ) などがあります。

インターネットの構成

インターネットの構造は、一つの巨大ネットワークではなく、数多くのASが連携することで形成されています。各AS同士がピアリング活動を通じて通信遅延やトラフィック集中を防ぐことが実現できてます。

実際、私も過去にJPIX業者を介してTier2 ASとのピアリング運用を行った実務経験では、Flowmonを活用してトラフィック量の多い企業を特定し、ピアリング交渉を進めることで、回線の負荷を軽減する業務をしておりました。

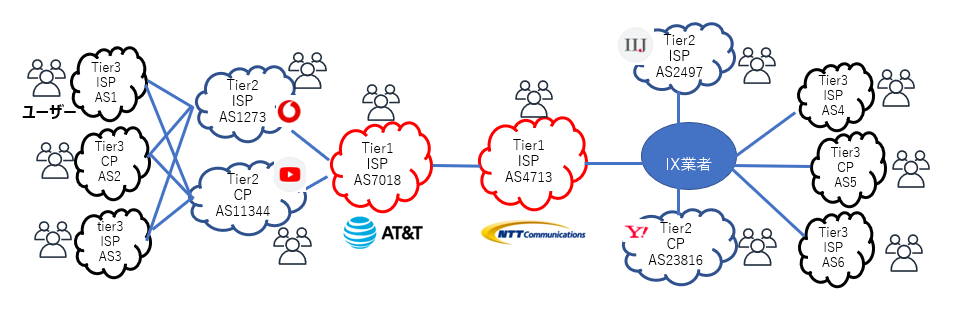

インターネットの全体イメージ

ASの構造には、主に以下のような階層性,Tier構造があります:

- Tier1: 他ASと相互接続する巨大AS(例:NTT、Level 3など)

- Tier2: 上位ASからトランジットを購入している中規模AS

- Tier3: エンドユーザーにサービスを提供するISPなど

このように、ASは経済的・物理的な関係をもとに階層を形成しており、上位に行くほどグローバルなネットワーク接続性と責任を担っています。

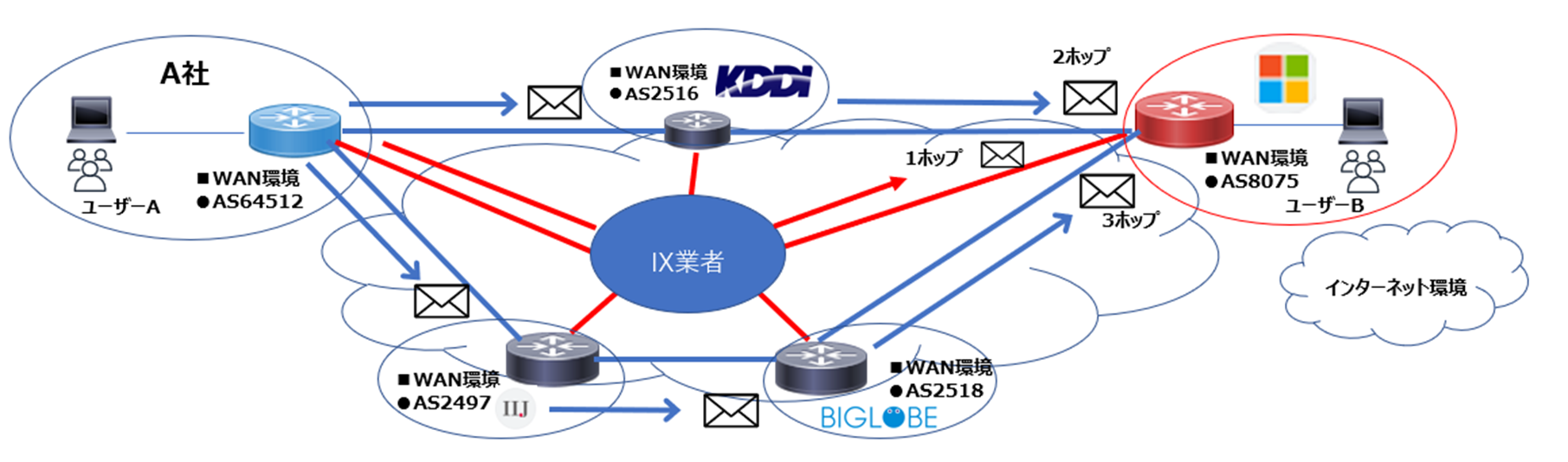

実例で学ぶパケットの旅路

たとえばA社からMicrosoftのクラウド利用者Bへパケットが届く場合、下記のような流れになります。

一つのパケットは複数のAS・ルータ・回線を通って到達しています。

ルートの選定にはeBGPが用いられ、経路属性に基づいてベストパスが選ばれます。

※eBGPについての詳細はこちらの記事を参照

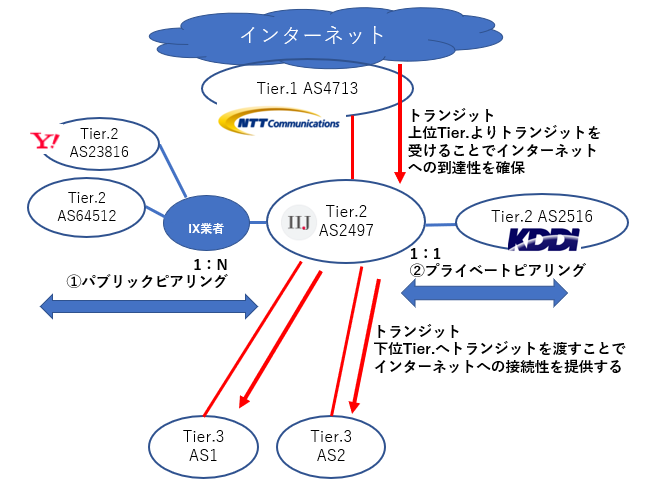

IX(インターネットエクスチェンジ)の役割とピアリング戦略

IXとは、複数のASが相互にトラフィックを交換するための中継ポイントです。代表的なものとしてはJPIX(日本)、エクイニクス(アメリカ) などがあります。

インターネットを構成する各ASは相互にピアリングという線のようなものを張り、それがいくつもにつながりインターネットは構成されているのです。

なおこのピアリングには2種類あります:

企業は通信の品質向上やコスト削減を目的にピアリング戦略を検討します。ただし、知名度やトラフィック量によっては、ピア交渉が不成立になるケースもあります。

まとめ

インターネットとは、世界中のAS(自律システム)同士がケーブルや機器でつながり、網目のように構成された巨大なネットワークです。

普段、何気なく検索や買い物をしている人にとっても、この構造を知ることでインターネットってこうやって動いているんだと少し身近に感じてもらえたら嬉しいです。

そして、エンジニアとして関わる私たちにとっても、その構造的な理解はトラブル対応や最適設計の土台となる重要な視点だと感じています。

参考

次回予告

次回はサーバー、またはセキュリティ分野について記事を作成する予定です。