※12/16 誤りが多分に含まれていそうなので、勉強して修正いたします。

リニアレギュレータの原理についてまとめる。

特徴や使い方については一切書かず、大まかな仕組みだけを書く。

リニアレギュレータとは

そもそもレギュレータとは、電源回路の一種で、出力電圧や電流を一定に保つように制御する回路の総称である。レギュレータは、その変換方式によって、リニアレギュレータとスイッチングレギュレータの2種類に分類される。

リニアレギュレータは、抵抗分圧の原理で、入力電圧を負荷との間で分圧して出⼒電圧を得る電源回路のこと。可変抵抗の役割を果たすトランジスタを負荷に直列で挿入するシリーズ方式と、並列に挿入するシャント方式がある。

今回見るのはシリーズ方式の方のみについて記載する。

リニアレギュレータの原理

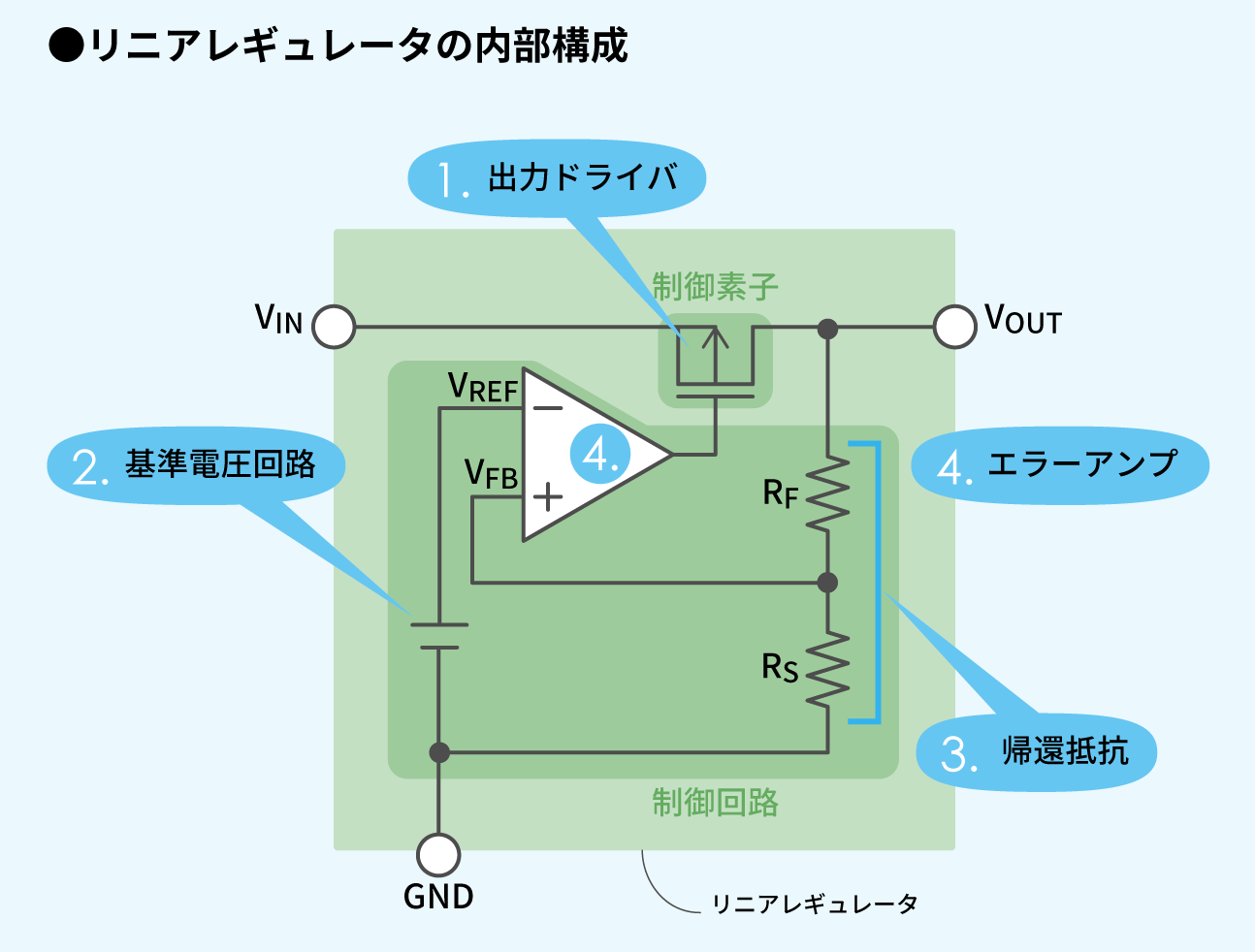

リニアレギュレータの内部構成は以下のようになっている。

引用元:

https://www.ablic.com/jp/semicon/products/power-management-ic/voltage-regulator-ldo/intro-2/

例えばVINに12Vが入力されて、VOUTから5Vが出力されるような回路が作られる。

リニアレギュレータの電圧変換のしくみ

①直列につないだ抵抗RFと抵抗RSによって入力電圧VINを分圧する。

②分圧された電圧VFBを、エラーアンプを利用して基準電圧VREF(VOUTと同じ電圧)まで調整する

③制御素子(トランジスタ)使って想定された電圧を出力する

正直これだけの部分でも、素人向けに書かれた資料がなくて理解に苦労した。

なぜリニアレギュレータは、入力電圧の値が変わっても一定の電圧を出力することができるのか?

⇒入力が何Vだろうと②の部分でVREFの値まで電圧を調整しているからだ。

(エラーアンプ(OPアンプ)の概要:http://www.kumikomi.net/archives/2010/05/ep18opam.php?page=2 )

どうやって基準電圧VREFをとってきてるのか?

⇒ツェナーダイオード(定電圧ダイオード)で決まった電圧になるようにしているから。

最後に③の部分について考える。

エラーアンプ(OPアンプ)の電流は小さいため、③は電流を増幅するために使用している。トランジスタのコレクタ電圧はベース電圧に依存する。つまり、VINの電圧に依存せずベース電圧だけでVOUTの電圧を決定できる。

参考資料

・おしえて電源IC:https://www.zuken.co.jp/club_Z/zz/category/tech-column/pm_ics

・リニアレギュレータ概要資料:http://www.asahi-net.or.jp/~bz9s-wtb/doc/power/NO1/tip1c4e.pdf