注意書き

この小説は、生成AIを活用して執筆されたフィクション作品です。物語の主人公である地域公共政策士を目指す大学生が、生成AIを駆使して政策提案書を作成し、地域の課題解決に取り組む過程を描いています。本作は、生成AIが持つ可能性とその実践的な応用例を物語として表現することを目的としています。登場人物や出来事はすべて架空のものであり、実在の人物や団体とは関係ありません。

プロローグ

沖縄県の観光依存とその影響

沖縄県――その名を聞くだけで、多くの人々の心には青く澄んだ海、広がる白い砂浜、そして異国情緒漂う独自の文化が浮かぶだろう。日本有数の観光地として、沖縄は国内外からの観光客にとって憧れの地となっている。美しい自然と温かい人々が迎えるこの島々は、毎年何百万人もの訪問者を惹きつけ、その繁栄の基盤として観光業は欠かせない存在となっている。

しかし、そんな沖縄の繁栄は、一つの大きな問題を内包していた。観光業に過度に依存する経済は、まるで砂上の楼閣のように不安定な基盤の上に成り立っている。特に、新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、この脆弱さを浮き彫りにした。2020年に世界中で感染が拡大したとき、沖縄の観光業はほぼ一夜にして停止し、地域経済は深刻な危機に直面した。国境が閉ざされ、旅行が制限される中、観光客の流入は激減し、多くの事業者が倒産の危機に瀕した。

そのたびに、沖縄の人々は生活の不安に直面し、観光業に頼りすぎた代償を痛感することになった。政府や地元自治体は緊急支援策を講じたものの、それはあくまで一時的なものであり、根本的な解決には至らなかった。観光業が再び立ち直るには時間がかかると予測され、今後も不確実な要素が多く残ることは明白だった。

さらに、観光業の繁栄は、沖縄の美しい自然環境や伝統文化に少なからず負の影響を与えている。観光客が増えれば増えるほど、環境への負荷は大きくなり、かつて手つかずだった自然が破壊されていく。また、観光業に従事するために、多くの若者が都市部に移住し、過疎化が進む地域も少なくない。このように、観光業は沖縄に繁栄をもたらす一方で、その裏側には多くの問題が積み重なっていたのである。

「このままでは、沖縄の未来は危うい」――沖縄の観光依存の現実を目の当たりにした多くの人々は、こうした危機感を抱いていた。観光に頼らない経済構造を築き、多様な産業を育て、持続可能な発展を目指すべきだという声が高まりつつあった。しかし、それを実現するためには、革新的な視点と大胆な発想が必要だった。そして、その解決策を見出すことが、次世代のリーダーたちに課せられた使命となっていった。

主人公・拓海の夢と挑戦

比嘉拓海は、そんな沖縄の現状に心を痛める一人であった。彼は沖縄の小さな漁村で生まれ育ち、幼少期から観光業に携わる家族と共に生活していた。夏になると、拓海は観光客を案内し、地元の伝統や美しい景色を紹介することに喜びを感じていた。しかし、大学で地域公共政策を学ぶ中で、彼の心にはある疑問が芽生え始めていた。

「観光業だけに頼る沖縄の未来は、果たして明るいのだろうか?」

この疑問が、拓海の心の奥底に深く根を張るようになった。彼は、沖縄が観光依存から脱却し、持続可能で多様な経済を築くために何ができるのかを考え始めた。拓海の夢は、観光業に依存しない新しい沖縄を創り上げることであり、それを実現するための具体的な政策を提案することだった。しかし、その道は決して平坦ではなく、数々の壁が立ちはだかることは明白だった。

そんな時、拓海は大学の授業で「生成AI」と出会う。膨大なデータをもとに複雑な問題に対して革新的なアイデアを提供するこの技術は、拓海にとってまさに希望の光であった。特にChatGPTと呼ばれるAIは、会話を通じて様々な知識を引き出し、政策策定のパートナーとして機能することができると知った。さらに、Mapifyというツールを活用すれば、AIが提案するアイデアを視覚化し、地域の未来像を描くことができるという。

「このAIと共に歩めば、沖縄の未来を変えることができるかもしれない」

そう確信した拓海は、迷うことなく生成AIとの共同作業に乗り出した。彼の挑戦は、単なる個人的な夢ではなく、沖縄全体の未来を左右する重要なプロジェクトとなりつつあった。観光依存から脱却し、多様な産業が共存する持続可能な沖縄――それを実現するための旅が、いよいよ始まろうとしていた。拓海の目の前には、新たな道が広がっていた。

第1章: 生成AIとの出会い

大学での学びと政策研究

比嘉拓海は、沖縄の小さな漁村から東京の大学へ進学した。幼い頃から観光業に携わる家族の背中を見て育った彼は、自然と地域社会の未来について考えるようになった。高校時代には沖縄の観光業の現状をテーマにした研究で表彰され、地域の問題を解決するための道を歩み始めた。その経験が彼を、地域公共政策を学ぶための大学進学へと駆り立てた。

大学に入学した拓海は、政策研究の講義やセミナーで、全国各地のさまざまな地域問題に触れる機会を得た。東京という大都市の中で、彼は自らのルーツである沖縄のことを常に考えていた。講義を通じて、地域社会が直面する課題や、その解決策について深く考える機会が増えるにつれ、拓海の中にはある一つの思いが膨らんでいった。

「沖縄の未来は、観光だけに頼るべきではない。地域社会が持続可能な形で発展するためには、多様な産業が共存する経済モデルを築く必要がある。」

彼は大学の図書館で、国内外の地域政策に関する文献を読み漁り、観光業以外の産業を育てるための方法論を模索した。しかし、どれだけ研究を重ねても、既存の枠組みにとらわれない斬新なアイデアが見つからず、次第に焦りを感じるようになった。

そんなある日、大学の授業で「生成AI」という新たな技術に関する講義が行われた。講師が紹介したのは、人工知能が持つ膨大なデータ処理能力と、それを活用した問題解決の可能性についてだった。これまでにない発想を提供するこの技術に、拓海は強く心を惹かれた。

ChatGPTとの最初の対話

講義が終わった後、拓海はすぐに実践的な使い方を試してみることにした。大学の研究室で提供されていたAIツールの一つに「ChatGPT」という名前の生成AIがあった。対話型のインターフェースを持ち、様々な質問に対して知識を駆使して答えることができるという。

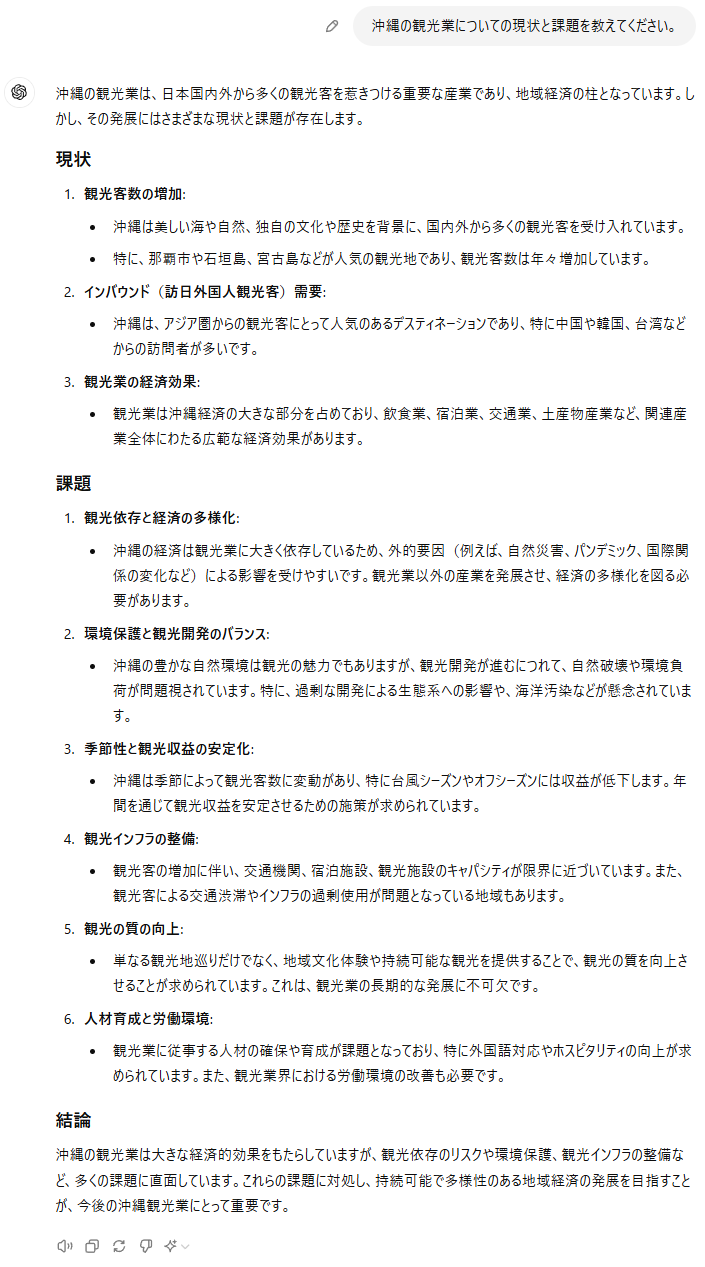

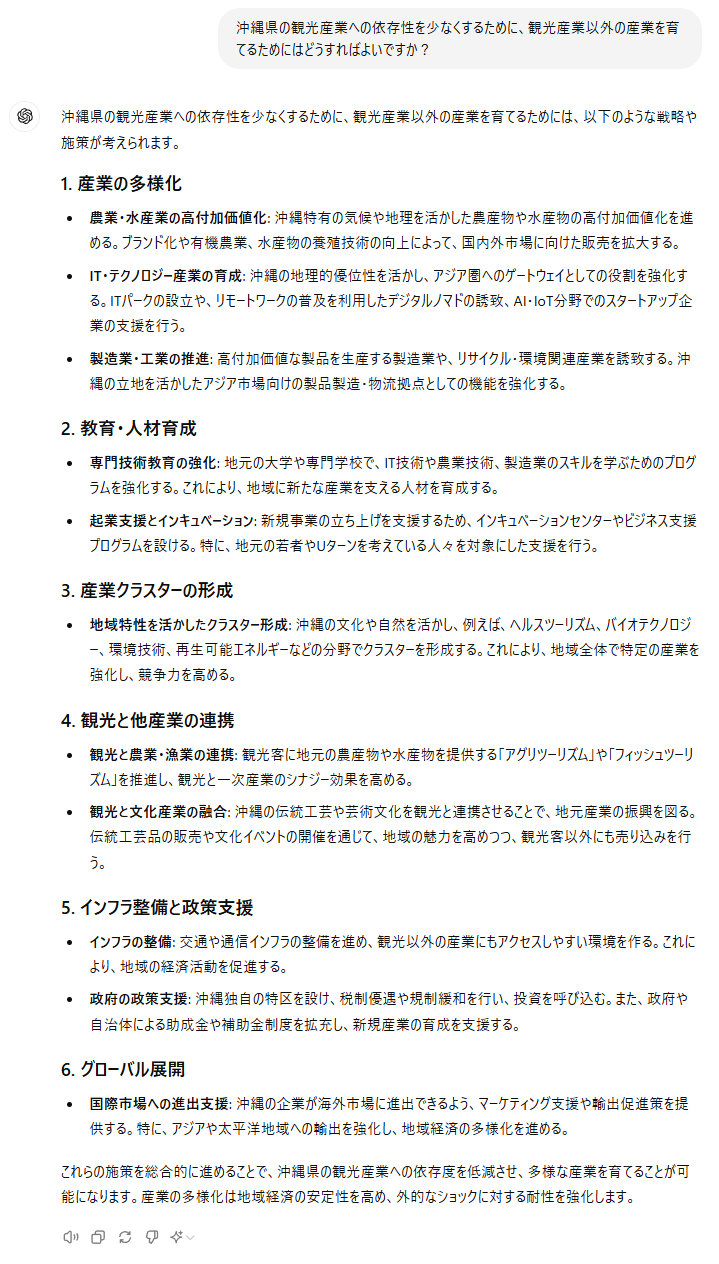

「まずは、沖縄の観光業に関する問題点を整理してみよう」

拓海は早速、ChatGPTに沖縄の観光業について質問を投げかけた。AIはすぐに反応し、観光業の現状と課題、そしてそれに対する多角的な視点を提供してくれました。

特に、観光業の依存が地域経済に及ぼすリスクや、他の産業とのバランスの重要性についての洞察が、拓海にとって新鮮なものであった。

「観光以外の産業を育てるためには、どうすれば良いか?」

次に、彼は沖縄の経済を多様化するための方法について尋ねた。ChatGPTは、沖縄の自然資源や文化資源を活かした新しい産業の可能性、さらには国内外の成功事例をもとにした具体的な提案を次々と挙げた。たとえば、沖縄の特産品を活用した農業や工芸品の輸出、また、IT産業を取り入れたリモートワークの拠点づくりなど、観光業以外の新たな収入源を見出すためのヒントが次々と示された。

この対話を通じて、拓海は生成AIの持つ可能性に驚かされた。AIが提供する新しい視点や、蓄積されたデータをもとに導き出されるアイデアは、これまで自分一人では到底思いつかないものばかりだった。拓海はこの瞬間、自分が抱える悩みや疑問に対する答えが、目の前に開かれていることを実感しのであった。

地域課題の再認識とMapifyの導入

ChatGPTとの対話を通じて得られた洞察をもとに、拓海は地域課題の再認識を行うことにした。観光依存からの脱却というテーマは明確であったが、それを実現するための具体的な手段については、まだ漠然としていた。そこで、彼は次のステップとして、問題をより整理し、明確な方向性を見つけ出すために新たなツールを活用することにした。

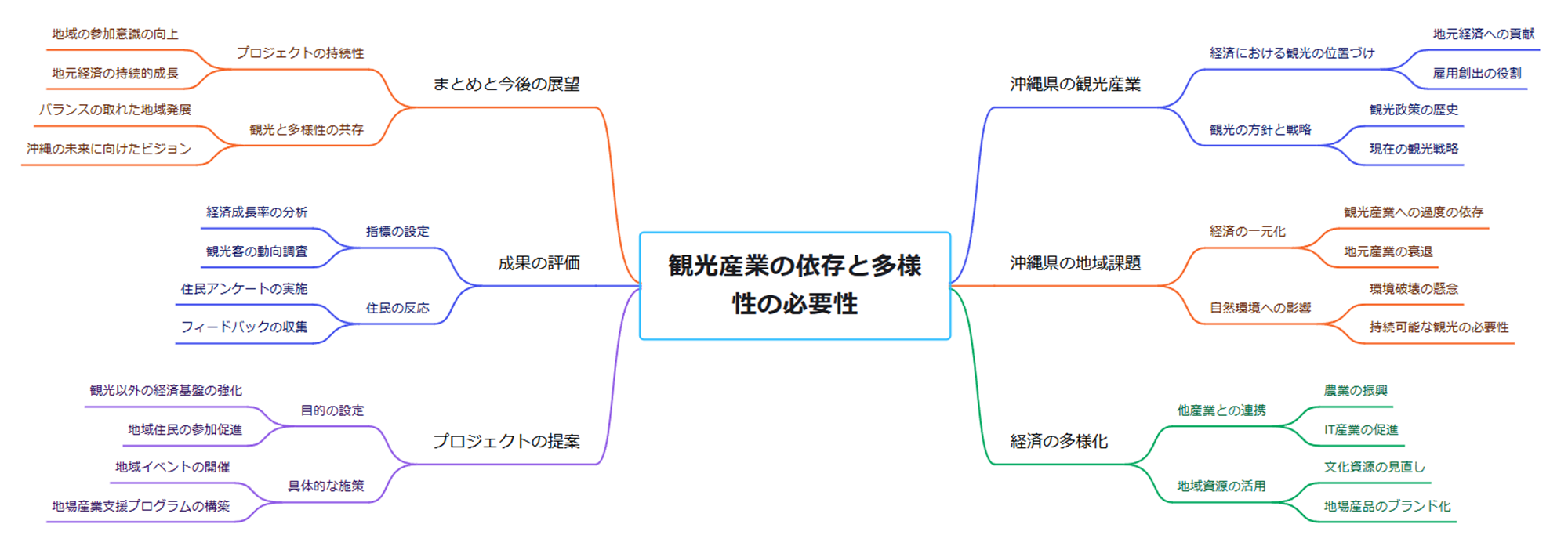

そのツールが「Mapify」だった。Mapifyは、複雑な問題を視覚化し、アイデアや戦略を整理するためのマインドマップ作成ツールである。拓海は、ChatGPTから得た情報や自らの調査結果をMapifyに入力し、沖縄の観光業の現状、課題、そして解決策のアイデアを視覚的に整理していった。

「これなら、沖縄の未来像がより鮮明になるかもしれない」

Mapifyを使って視覚化された情報は、拓海にとって驚くほど明快であった。観光業の影響、他産業の可能性、地域資源の活用方法――すべてが一つのマインドマップに集約され、彼の目の前に広がった。これによって、観光業以外の多様な産業を育てるための具体的な戦略が見え始めた。

「この道具を使って、沖縄の未来を描いていこう」

拓海は、MapifyとChatGPTという二つの強力なツールを駆使し、沖縄の観光依存からの脱却を目指した新しい政策提案を作り上げていく決意を固めた。彼にとって、これまでにない挑戦の始まりだったが、同時に大きな希望と可能性を感じる瞬間でもあった。拓海の旅は、ここから本格的に動き出したのだった。

第2章: 観光業の光と影

沖縄観光の現状と依存の危険性

沖縄県は、その美しい自然と独自の文化により、観光業が繁栄を遂げてきた。青く透き通った海と白い砂浜、歴史的な遺跡や伝統的な祭り――これらはすべて、沖縄を訪れる観光客にとって魅力的な要素である。近年では、沖縄の観光産業はさらなる発展を遂げ、国内外からの観光客が増加し続けている。観光業は地域経済の主力産業となり、地元の雇用創出やインフラ整備に大きく貢献している。

しかし、この繁栄の裏には、観光業への過度な依存という深刻な問題が隠れている。沖縄の経済は観光業に強く依存しており、そのため外的要因による影響を受けやすいというリスクを抱えている。特に、パンデミックや自然災害といった予測不可能な出来事が発生した際、その影響は甚大だ。2020年に起きた新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、観光業に依存する沖縄経済にとって最大の試練となった。観光客の激減により、地元経済は深刻なダメージを受け、多くの事業者が経営難に陥った。

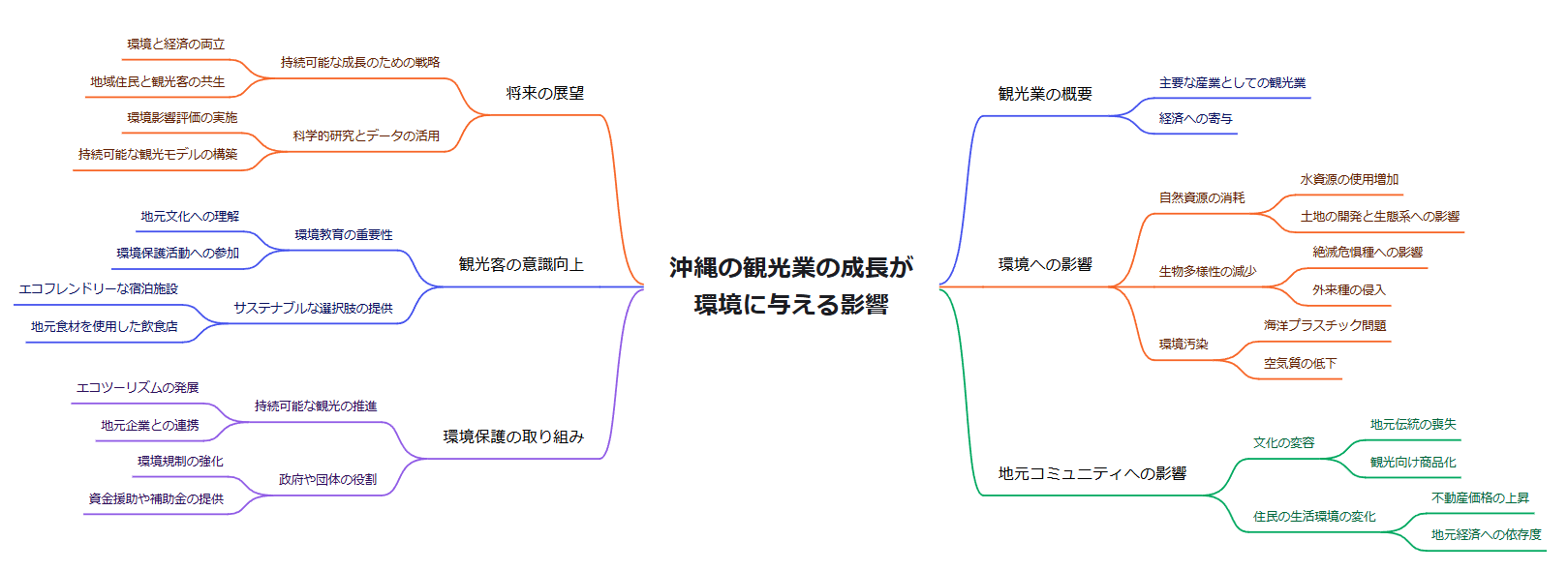

さらに、観光業の急成長は、沖縄の自然環境にも大きな影響を及ぼしている。美しいビーチや豊かな海洋生物が観光の目玉となる一方で、環境への負荷が増大しているのだ。過剰な観光客の流入によって自然が破壊され、地域の生態系が危機に瀕している。加えて、観光業の発展に伴い、土地の開発が進み、伝統的な景観が失われつつあることも懸念されている。

「観光が沖縄の全てを支えるという考え方は、非常に危うい」

大学での研究を通じて、拓海は観光業に過度に依存することの危険性を再認識した。彼は、この依存を減らし、多様な経済基盤を構築する必要性を強く感じるようになった。沖縄が持続可能な未来を築くためには、観光業以外の産業を育て、地域経済のバランスを取ることが不可欠であると考えた。

地元住民と観光業者の声

沖縄の観光業が繁栄する一方で、地元住民と観光業者の間にはさまざまな意見が交錯していた。観光業がもたらす経済的な恩恵を享受する人々もいれば、その影響により生活環境が悪化したと感じる人々も多かった。

「観光客が増えるのは嬉しいけど、最近は街が騒がしくなりすぎて、落ち着いて暮らせなくなってしまった」

那覇市の繁華街に住む70代の女性は、観光業の影響で変わりゆく街並みに戸惑いを隠せない。彼女が若い頃には静かだった住宅街も、今では観光客で賑わうようになり、騒音やゴミの問題が深刻化しているという。観光客がもたらす経済的な利益は理解しつつも、彼女は地元の生活環境が次第に失われていくことに寂しさを感じていた。

一方、観光業者たちは観光業の重要性を強調する。

「観光客がいなければ、我々のビジネスは成り立たない。特にコロナ禍では観光客が激減し、私たちの生活は一変してしまった」

沖縄中部でリゾートホテルを経営する50代の男性は、パンデミックの影響で苦境に立たされたことを振り返る。彼にとって観光業は生命線であり、その発展は沖縄経済全体にとっても必要不可欠だと主張する。しかし、同時に彼は、持続可能な観光のあり方を模索しなければならないという認識も強めていた。

このように、観光業が沖縄に与える影響は、経済的な利益と生活環境の変化という二面性を持っている。地元住民と観光業者の意見が交錯する中で、観光業の在り方を再考し、新たな経済モデルを構築する必要性が浮かび上がっていた。

観光産業と他産業のバランス

拓海は、観光業の現状と地元の声を深く理解するにつれ、沖縄が直面する課題の複雑さに気づいた。観光業が地域経済に与える影響は大きく、その恩恵を無視することはできない。しかし、同時に観光業だけに依存することのリスクも無視できない現実があった。

「観光業と他の産業のバランスをどう取るか、それが沖縄の未来を左右する」

この問題を解決するためには、観光業を基盤としつつも、それに過度に依存しない経済構造を築くことが重要だった。具体的には、農業や漁業、IT産業といった他の産業を積極的に育成し、多様な収入源を確保することが求められた。

拓海は、生成AIであるChatGPTとMapifyを活用して、これらの課題に対する解決策を模索し始めた。彼は観光業と他産業のバランスを取るためのシナリオを描き、沖縄が持続可能な発展を遂げるための政策提案を作成していくことを決意した。

この挑戦は容易ではない。しかし、観光業の光と影を見つめ直し、多様な産業が共存する沖縄の未来を描くことが、拓海にとって避けて通れない道であった。観光業と他産業のバランスを模索する中で、彼は次第に沖縄の未来像を具体化していくことになる。その過程で、拓海は新たな視点とアイデアを持ち、地域経済の再構築に挑んでいくのだった。

第3章: 多様化への模索

生成AIを活用した多様化のアイデア

観光業に過度に依存する沖縄の経済を多様化するためには、新たな視点と創造的なアイデアが求められた。宮城拓海は、生成AIであるChatGPTを活用し、沖縄の持続可能な未来を築くための多様なアイデアを模索し始めた。ChatGPTは、世界中の膨大なデータを解析し、多様な産業に関する知識を提供してくれる、頼りになるパートナーだった。

「観光業以外に、沖縄にはどのような産業の可能性があるだろうか?」

拓海はまず、沖縄の特産品や自然資源を活かした新たな産業の可能性について、ChatGPTに尋ねてみた。

拓海は、生成AIであるChatGPTを通じて、沖縄の独自の地理的・文化的特徴を活かした新たな産業の可能性を探り始めた。AIが提供する膨大なデータと洞察を基に、彼は地域経済の強化に向けた具体的なアイデアを描いていった。

まず拓海が注目したのは、農業と水産業の多様化だった。沖縄の亜熱帯気候を活かした高付加価値農産物の生産は、既に国内外で高い評価を得ているが、これをさらに発展させ、ブランド化を推進することで新たな市場を開拓できる可能性がある。シークヮーサーやゴーヤー、パイナップルといった特産品を有機農業や無農薬栽培によりエコ・フレンドリーな製品として市場に提供すれば、国内外の消費者からの需要が高まるだろう。

さらに、沖縄の豊かな海洋資源や植物資源を活用したバイオテクノロジー産業も有望だ。ChatGPTは、海洋性コラーゲンや天然由来の健康食品、化粧品の開発が沖縄の新たな輸出産業として成長する可能性を示唆してくれた。これにより、沖縄は観光業に依存せずに、健康と美容をテーマにした国際的な市場に進出できる。

また、再生可能エネルギー産業の可能性も大きい。沖縄は日照時間が長く、風力のポテンシャルも高いため、太陽光発電や風力発電を活用したエネルギー産業を発展させることができる。これにより、地域でのエネルギー自給率を高めると同時に、エネルギー産業が地域経済に貢献することが期待される。さらに、バイオマスエネルギーの導入により、農業や林業から生じる廃棄物を有効活用し、持続可能なエネルギー生産と地域経済の発展を両立させることが可能だ。

拓海はまた、沖縄の長寿文化を活かした医療・健康産業の展開にも注目した。伝統的な薬草や海洋資源を利用した健康食品やサプリメントの開発は、沖縄の自然資源を最大限に活用する取り組みの一つだ。これに加えて、温泉やリラクゼーション施設を併設したヘルスツーリズムや、リハビリテーションや予防医療を提供する医療ツーリズムを組み合わせることで、沖縄は健康産業の一大拠点となり得る。

さらに、伝統工芸と文化産業の振興も沖縄の未来を豊かにする鍵となる。琉球ガラスや紅型、やちむん(陶器)などの伝統工芸品をブランド化し、国内外の市場に積極的に展開することが可能だ。これにより、観光客だけでなく、世界中の顧客に直接沖縄の魅力を届けることができる。また、沖縄の伝統音楽や舞踊をテーマにした映画やアニメの制作、ライブイベントの開催なども、沖縄の文化を世界に発信する新たな手段となる。

最後に、沖縄の若い世代のクリエイティビティを活かしたIT・クリエイティブ産業の育成も重要だ。沖縄の自然や文化をテーマにしたデジタルコンテンツやゲームの制作、リモートワーク拠点としての整備は、地域の若者が沖縄に留まり、地域の発展に貢献するための新たな道を切り開くことができる。

これらの産業の発展は、沖縄の独自性を最大限に活かし、持続可能な地域経済を築くための一歩となる。ChatGPTを通じて得たこれらのアイデアをもとに、拓海は地域の未来を描きながら、次のステップへと進んでいくのだった。

Mapifyで描く沖縄の未来像

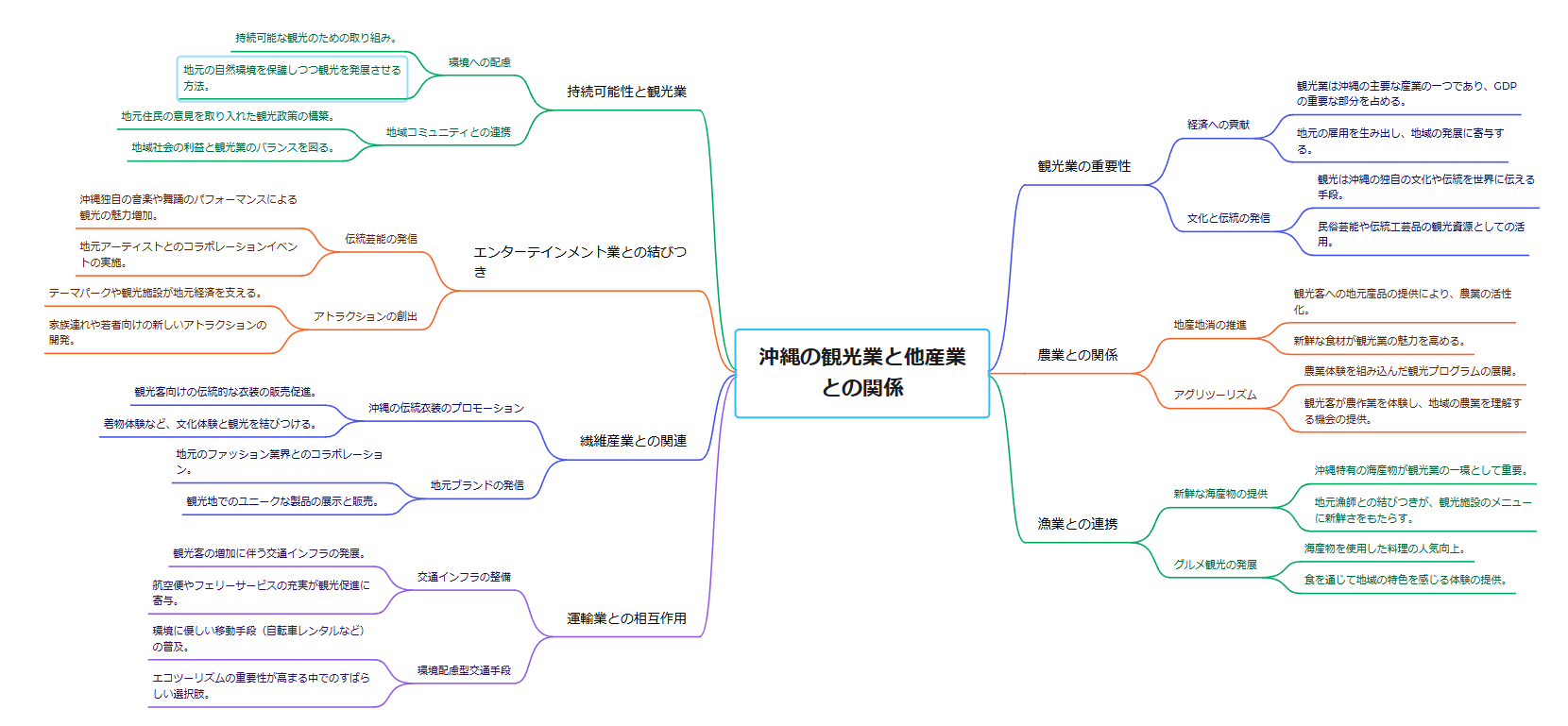

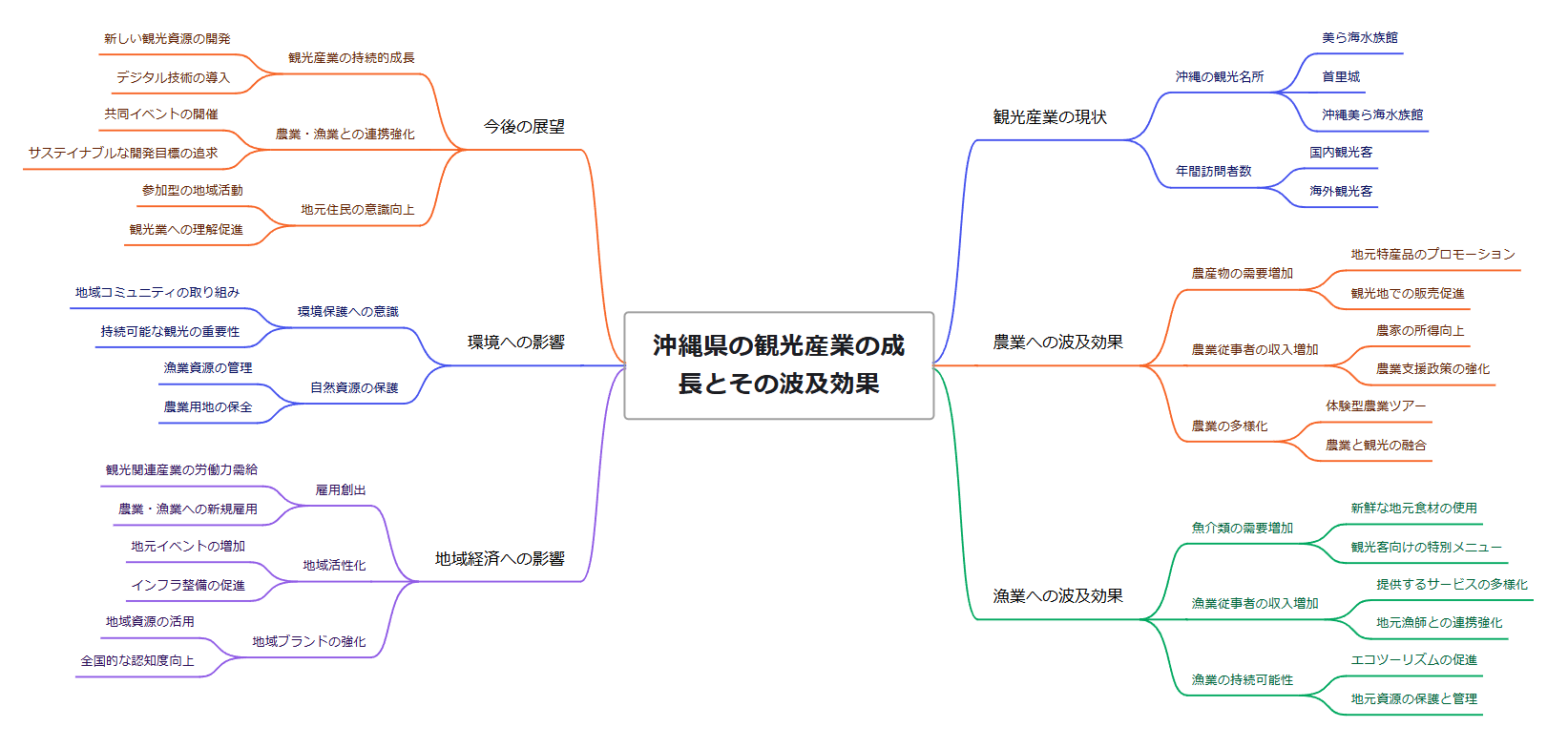

拓海は、沖縄の観光業と他産業の関係を深く探求するために、生成AIから得た洞察を活用しながら、Mapifyというツールを使って沖縄の未来像を詳細に描き出した。彼が作成したマインドマップは、沖縄の観光業と他の産業がどのように連携し、相互に支え合うことで、地域全体の持続可能な発展を実現できるかを示している。

まず、マインドマップの中央には「沖縄の観光業と他産業との関係」という大きなテーマが据えられており、ここから放射状に観光業の重要性や他産業との連携についての具体的な項目が広がっている。拓海は、観光業が沖縄経済の主力産業であることを強調しつつも、他の産業とのバランスを取ることの重要性を認識していた。彼は、観光業が地域経済に与える多大な影響を改めて確認し、その上で多様化のための戦略を練り上げる必要があると考えた。

観光業の重要性については、特に経済への貢献と文化と伝統の発信の二つの側面が強調されている。観光業は沖縄のGDPにおいて重要な役割を果たしており、地域の雇用を支え、地元経済の活性化に寄与している。さらに、観光業を通じて沖縄の独自の文化や伝統を世界に発信することで、地域のアイデンティティを守りながら、観光資源としても利用できる。例えば、伝統的な工芸品や民芸品の観光土産としての活用、あるいは伝統舞踊や音楽のパフォーマンスを観光客に提供することで、地域文化の保護と経済発展を両立させることができる。

次に、拓海は農業と観光業の連携に注目した。観光客が増えることで地元農産物の需要が高まり、農業が活性化するというシナリオが描かれている。さらに、観光業者と農家が協力して新鮮な地元の食材を使ったアグリツーリズムを展開することで、観光客に新しい体験を提供し、農業をサポートするという考え方だ。このように、観光業と農業が相互に利益をもたらす形で発展することが、地域経済の多様化に大きく貢献すると考えられる。また、観光客が農作業を体験したり、地元の農産物を直接購入したりできるプログラムを展開することで、観光と農業の融合が促進される。これにより、農業が観光業のサポート役としてだけでなく、独自の魅力を持つ産業としても発展していくことが可能になる。

さらに、漁業との連携も重要な要素として取り上げられている。沖縄は豊富な海洋資源を誇り、それを活かした漁業が地域経済に重要な役割を果たしている。観光業との連携を通じて、漁業もさらに発展させることができる。たとえば、新鮮な海産物を提供するグルメ観光の開発や、地元の海産物を使った料理教室、海洋生物を観察するエコツーリズムなどが考えられる。これにより、観光客は沖縄の豊かな海洋文化に触れ、地域の魅力を深く理解することができる。また、これらの活動が地域経済に新たな収入源をもたらすことで、観光業だけに依存しない経済モデルの確立に貢献する。

拓海はまた、持続可能な観光業の推進という視点にも力を入れた。観光業は沖縄の主要産業であるが、持続可能な形で発展させることが求められている。特に、環境への配慮と地域コミュニティとの連携が重要な課題として浮上していた。観光地の自然環境を保護し、地域住民の意見を取り入れた観光政策を策定することで、観光業が地域社会と調和しながら発展することが可能になる。この観点から、持続可能な観光モデルの構築に向けた具体的なアイデアとして、エコツーリズムの推進や地元資源を活用した観光商品の開発が挙げられている。これにより、観光業が長期的に地域経済に貢献し続けることができるだろう。

さらに、拓海は観光業を他の産業と結びつけることで、地域全体の経済を強化する戦略を探った。エンターテインメント業や伝統工芸との結びつきは、その一つの例である。地元アーティストと協力してコラボレーションイベントを開催し、伝統芸能を現代的な形で発信することで、観光業に新たな魅力を加えることができる。また、地元で育まれた独自の文化やアートを活かしたテーマパークや観光施設の創出も、観光業と他産業の融合の一環として検討された。これにより、観光業は地域文化の保護と発展に貢献しながら、新たな経済的価値を生み出すことが可能となる。

拓海が描いたこのマインドマップは、沖縄の観光業を持続可能な形で発展させるための多様な可能性を視覚的に示している。これにより、観光業を基盤としながらも、農業や漁業、エンターテインメント業、伝統工芸などの他産業が相互に支え合い、地域全体の経済を強化することができるというビジョンが浮かび上がってきた。拓海はこのマインドマップを基に、次なるステップとして具体的な政策提案の作成に取り掛かる決意を新たにした。彼の目には、沖縄の持続可能な未来が明確に映し出されていた。

地域資源の再発見と新たな産業

沖縄の経済を多様化し、観光業への過度な依存から脱却するために、地域資源の再発見とそれを活用した新たな産業の創出が重要な課題となっていた。拓海は、沖縄が持つ豊かな自然環境や文化資源を活かし、持続可能な経済モデルを構築する方法を模索した。彼は、生成AIやMapifyを活用して、これまで見落とされていた地域資源を再発見し、それを基盤とした新たな産業の可能性を探求していった。

まず、拓海が注目したのは、沖縄の離島に眠る資源だった。これらの離島は、観光客があまり訪れないため、その自然環境や伝統文化が手つかずの状態で残されている。彼は、離島の特有の植物や海洋生物を活用した産業の可能性に着目した。例えば、伝統的な薬草を使った健康食品やサプリメントの開発、または海洋性コラーゲンを用いた化粧品の製造が考えられる。これらの製品は、沖縄のブランド力を高めると同時に、地元経済の発展に貢献できるだろう。

さらに、エコツーリズムの推進も重要なテーマとなった。沖縄の豊かな自然環境を保護しながら、それを観光資源として活用することで、持続可能な観光業を育てることができる。観光客に対して、地元の生態系や文化を尊重しながら自然を楽しむ体験を提供することで、沖縄の魅力をさらに引き出すことが可能になる。また、地元住民がエコツーリズムのガイドとして活躍することで、地域に新たな雇用が生まれ、観光業が地域全体を支える形となる。

拓海はまた、伝統工芸の復興と現代化にも力を入れることを考えた。沖縄には、琉球ガラスや紅型、やちむん(陶器)といった独自の伝統工芸が数多く存在するが、近年ではこれらの工芸品を作る職人が減少し、産業としての存続が危ぶまれていた。彼は、これらの伝統工芸を現代のニーズに合わせて再解釈し、新たな市場を開拓することを提案した。例えば、伝統的なデザインを活かしたモダンなインテリア雑貨や、環境に配慮したエコプロダクトとしての再ブランディングが考えられる。これにより、伝統工芸を次世代に受け継ぐだけでなく、新しいビジネスチャンスを創出することができる。

また、地産地消の推進も、沖縄の地域資源を活用した新たな産業の柱として位置づけられた。地元で生産された農産物や海産物を地元の市場やレストランで消費することで、地域経済を循環させることができる。さらに、観光業と連携して、地元の食材を使った料理を提供する「グルメツーリズム」を展開することで、観光客に沖縄の食文化を伝えながら、地元産業を支援することが可能になる。これにより、農業や漁業も観光業とともに発展し、地域全体の経済が多様化する。

最後に、再生可能エネルギー産業の推進も、沖縄の未来を支える重要な要素となった。沖縄は太陽光や風力といった自然エネルギーの資源に恵まれており、これを活用することで、地域でのエネルギー自給率を高めることができる。拓海は、バイオマスエネルギーの導入や、太陽光発電施設の設置を提案し、地域が持続可能な形で発展していくための基盤を築くことを目指した。この取り組みにより、沖縄はエネルギー産業でも先進的な地域となり得るだろう。

拓海が描く未来像には、地域資源を再発見し、それを基盤にした新たな産業を育てることで、観光業だけに頼らない持続可能な経済モデルを構築するという強い意志が込められていた。彼はこのビジョンを現実のものとするため、次のステップとして具体的な政策提案の作成に取り掛かる決意を固めた。沖縄の未来は、地域資源の活用と新たな産業の創出によって、より明るく、持続可能なものとなるだろう。

第4章: 生成AIとの共同作業

ChatGPTと拓海の戦略的な議論

沖縄の未来を見据え、拓海は生成AIであるChatGPTと共に、地域の課題に対する解決策を模索するため、戦略的な議論を開始した。ChatGPTは、これまでに蓄積された膨大なデータと知識を駆使し、拓海が抱える様々な疑問に迅速かつ的確に答えを示していった。この議論は、単なるアイデアの交換にとどまらず、具体的な政策の方向性を導き出すための深い考察へと発展していった。

拓海はまず、沖縄の観光業を持続可能な形で発展させながら、他の産業をどのように育成し、それらを連携させて相乗効果を生むかというテーマをChatGPTに投げかけた。AIは、観光業を基盤としつつ、農業や漁業、IT産業などがどのように観光業と連携し、地域経済に貢献できるかについて多角的な視点を提供した。さらに、AIは他地域の成功事例を参照しつつ、沖縄に適用可能な戦略を具体的に提案していった。たとえば、観光客が農業や漁業に参加するアグリツーリズムの推進や、地元の伝統工芸をテーマにしたワークショップの開催といった具体的なアイデアが示された。

1. 農業と観光業の連携

-

アグリツーリズムの推進:

沖縄の特産品であるマンゴーやシークヮーサー、ゴーヤーなどの農産物を活かし、農業体験ツアーを観光資源として提供する。観光客が地元の農業を直接体験し、収穫した作物を楽しむことで、農産物の付加価値が高まり、地域農業の収益向上が期待される。 -

地産地消の促進:

沖縄の農産物を使った料理を提供するレストランやホテルを増やし、観光客に地元の新鮮な食材を楽しんでもらう。これにより、農業と観光が連携し、農産物の消費が促進されるとともに、観光の魅力も向上する。

2. 漁業と観光業の連携

-

フィッシュツーリズムの導入:

沖縄の美しい海を舞台に、漁業体験を提供するツアーを展開する。観光客が漁船に乗って漁を体験したり、捕れた魚をその場で調理して食べる体験を提供することで、地域の水産業を支援しながら、観光業に新たな魅力を加えることができる。 -

水産物のブランド化とPR:

沖縄の特産魚介類をブランド化し、観光客に直接提供することで、地元の漁業の価値を高める。高級ホテルやレストランとの提携により、観光客に高品質な食材を提供し、沖縄の食文化を広めることができる。

3. IT産業と観光業の連携

-

スマートツーリズムの推進:

IT技術を活用して、観光客に対するサービスの質を向上させる。例えば、観光地の案内アプリ、バーチャルツアー、キャッシュレス決済システムなどを導入し、観光客の利便性を高めるとともに、IT産業の育成を図ることができる。 -

リモートワーク拠点の整備:

沖縄の美しい自然環境を活かして、リモートワークを行うIT関連の企業やフリーランスを誘致する。観光地でのワーケーションを推進し、IT産業と観光業が互いに利益を享受できる環境を整えることで、地域全体の経済活性化が期待される。

4. 文化産業と観光業の連携

-

伝統工芸体験ツアー:

沖縄の伝統工芸品である琉球ガラスや紅型などの制作体験を観光プログラムに組み込むことで、観光客に地域文化を直接体験させる。これにより、観光客の満足度を高めると同時に、伝統工芸産業の振興にもつながる。 -

文化イベントの開催:

沖縄の伝統音楽や舞踊を取り入れたイベントを定期的に開催し、観光客に地域の文化を紹介する。これにより、観光業の魅力が高まるとともに、地域の文化産業が活性化する。

5. 再生可能エネルギーと観光業の連携

-

エコツーリズムの促進:

沖縄の自然環境を守りながら観光を楽しむエコツーリズムを推進し、再生可能エネルギーを活用した宿泊施設や観光施設の開発を進める。これにより、環境に優しい観光地としてのイメージを確立し、観光客の意識を高めるとともに、再生可能エネルギー産業の成長を促進する。

6. 教育と人材育成

-

観光業と他産業を横断する人材育成:

地元の大学や専門学校で、観光業と農業、IT、文化産業などを融合させたカリキュラムを導入し、多角的なスキルを持つ人材を育成する。これにより、観光業と他産業の連携を支える人材が地域に根付き、産業の持続可能性が高まる。

これらの施策を通じて、沖縄は観光業の持続可能性を保ちながら、多様な産業を育成し、地域経済全体を強化することが可能となる。各産業が観光業と連携することで、相乗効果を生み出し、持続可能で多角的な経済発展が期待される。

次に、拓海は沖縄の再生可能エネルギー資源をどのように活用できるかについて、ChatGPTとの議論を深めていった。AIは、太陽光発電や風力発電といった地域の再生可能エネルギー資源を最大限に活かすための技術的なアプローチだけでなく、エネルギー産業と観光業を連携させ、新たな観光資源として活用する可能性も提案した。

まず、沖縄が豊富に持つ太陽光エネルギーについて、ChatGPTはその普及に向けた具体的な方策を提案した。沖縄は日照時間が長く、太陽光発電に非常に適しているため、住宅や商業施設、公共施設の屋根に太陽光パネルを設置することが推奨された。さらに、未利用地や農業と併用したソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)を導入することで、地域全体でのエネルギー自給率を向上させることが可能である。また、公共施設に太陽光発電システムを設置することで、地域全体のエネルギー使用量を削減し、エネルギーの安定供給を確保することができるとした。

続いて、風力エネルギーの活用に関して、ChatGPTは沖縄の沿岸部や島嶼部での陸上風力発電施設の設置を提案した。これらの地域は風が強く、風力発電に最適であり、地元での電力供給を強化できる。また、洋上風力発電も沖縄の海域で有望な選択肢であり、陸上風力よりも安定した強風を利用できるため、大規模な発電が可能となる。このようにして得られた電力は、地域の電力網に供給することで、エネルギーの地産地消を促進し、地域経済の安定にも寄与することが期待される。

また、バイオマスエネルギーについても、ChatGPTはその潜在力を強調した。沖縄の農業や林業から生じる廃棄物や有機廃棄物をバイオマス発電に利用することで、廃棄物処理の問題を解決しつつ、持続可能なエネルギーを生成できる。特に、サトウキビの廃糖蜜を利用したエタノール生産や、林業廃材を利用した木質ペレット発電が有望視されている。また、地域内での循環型エネルギーシステムの構築も提案され、農林業との連携を強化することで、エネルギーの自給自足と資源管理を両立させることが可能となる。

さらに、地熱エネルギーの可能性についても議論が進められた。沖縄には火山がないため、地熱資源は他地域に比べて限定的ではあるが、一部の地域では地熱発電が可能である。ChatGPTは、温泉地を利用した地熱発電や低温地熱を活用した温水供給システムの導入を提案し、地熱資源を最大限に活かすことで、エネルギーの地産地消を推進し、地域全体のエネルギー効率を高めることができると示唆した。

海洋エネルギーについては、沖縄の地理的条件を活かして波力発電や潮力発電の導入が検討された。沖縄の四方を囲む海域は、波力や潮流が強く、安定した電力供給が可能な場所が多い。また、海洋温度差発電(OTEC)といった先進的な技術も、沖縄の温暖な海域での適用が期待されている。これらの技術を導入することで、沖縄は海洋エネルギー分野でも先駆的な役割を果たすことができると期待される。

最後に、ChatGPTはエネルギーの地産地消とスマートグリッドの導入についても言及した。再生可能エネルギーの普及に伴い、エネルギー供給の効率化と安定化を図るため、スマートグリッドの導入が推奨された。これにより、エネルギー供給と需要をリアルタイムで管理し、効率的なエネルギー運用を実現することが可能となる。

これらの提案を通じて、拓海は再生可能エネルギーを活用した地域経済の強化と環境保護の両立が可能であることを理解した。沖縄の自然資源を最大限に活かし、持続可能なエネルギーシステムを構築することで、エネルギー自給率の向上と経済的安定性を高めることができると確信した。

Mapifyを使った政策シミュレーション

拓海は、沖縄の観光業と他産業のバランスを取るための具体的な政策を策定するため、Mapifyを用いて政策シミュレーションを実施した。このツールは、複雑な政策の影響や相互作用を視覚的に表現することができ、全体的な影響をより明確に把握するのに非常に有効だった。このプロセスを通じて、彼は沖縄の持続可能な発展を支えるための政策の方向性をより深く理解することができた。

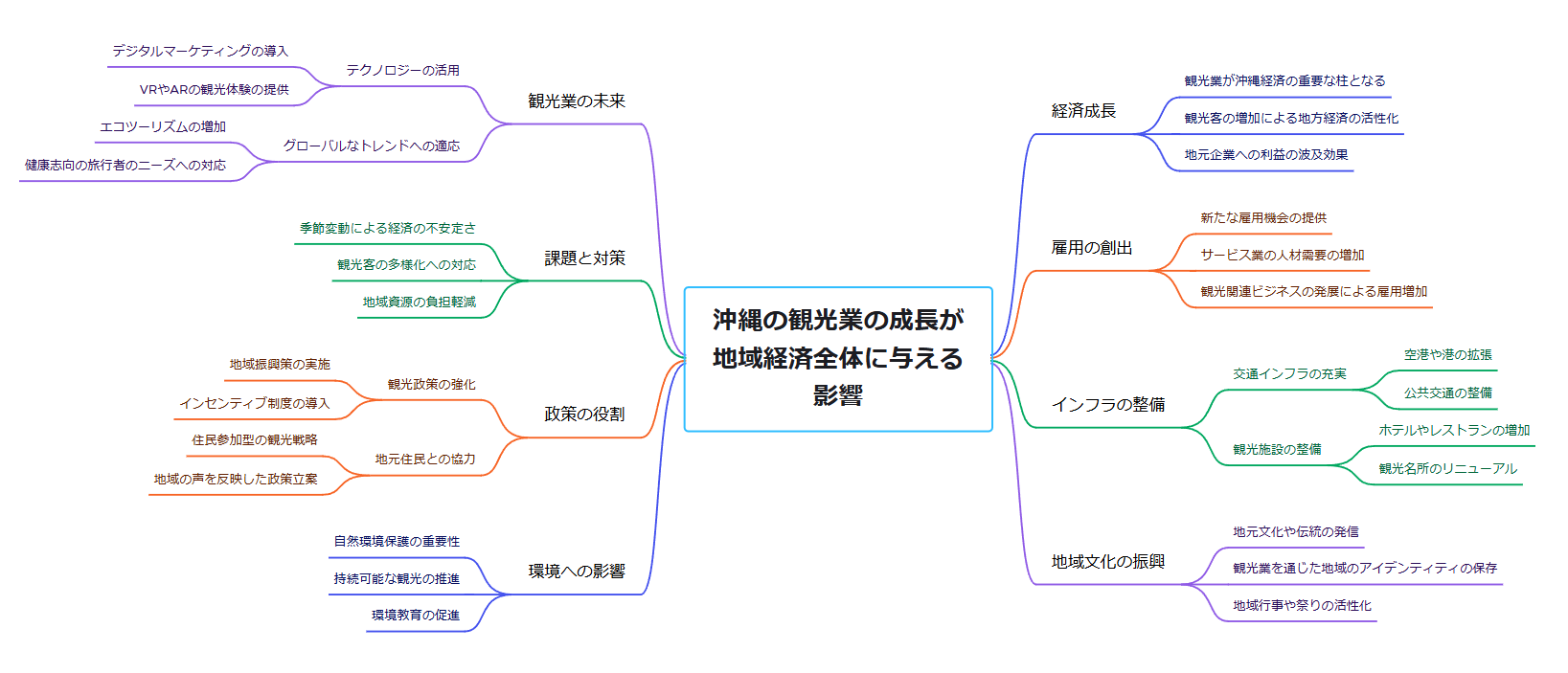

まず、拓海が取り組んだのは、観光業の成長が地域の他産業、特に農業や漁業に与える波及効果の検討だった。Mapifyのマインドマップを用いて、観光業が農業と漁業に与える具体的な影響を可視化した。例えば、観光業の拡大が地元の農産物や魚介類の需要をどのように増加させ、それが地元特産品のプロモーションや観光地での販売促進につながるかを詳細に分析した。このシナリオでは、観光業の発展が農業や漁業の活性化を促し、農業従事者や漁業従事者の収入増加、さらには産業の多様化が期待されることが明らかになった。観光客が農業や漁業に参加するアグリツーリズムやフィッシュツーリズムの導入により、観光と地元産業が相互に利益を生み出す仕組みが描かれた。

また、観光業の成長が地域経済全体に与える影響についても、Mapifyを活用してシミュレーションが行われた。観光業によって新たな雇用が創出されることで、農業や漁業を含む観光関連産業への労働力供給が促進され、地域経済が活性化する。この効果は、地域イベントの増加やインフラ整備の推進、地域ブランドの強化に寄与することも示された。特に、観光業の発展が地域全体の経済基盤を強化し、地元産業の成長を支える重要な要素となることが明確にされた。

さらに、観光業の成長が環境に与える影響についてもMapifyを使って評価された。観光業の拡大が自然環境や漁業資源にどのような影響を及ぼすかを慎重に検討し、持続可能な観光の重要性が強調された。具体的には、環境保護の意識を高めるための取り組みや、地域コミュニティとの協力による自然資源の保全活動が必要であることが明らかになった。エコツーリズムの推進や地元資源の保全と管理を通じて、観光業と環境保護が共存する持続可能なモデルの構築が提案された。これにより、観光業が短期的な利益追求だけでなく、長期的な地域の環境保護と調和する形で発展する道筋が描かれた。

このMapifyによるシミュレーションを通じて、拓海は政策の実現可能性とその広範な影響を深く理解することができた。観光業を中核に据えながらも、農業や漁業、環境保護といった他の産業や要素と連携させることで、地域全体が持続可能な形で発展するための政策の方向性がより明確になった。このプロセスで得られた洞察は、観光業が他産業と相互に補完し合いながら成長し、地域経済全体を強化するための具体的な政策提案を作成するための基盤を提供した。

最終的に、このシミュレーション結果は、拓海が地域住民や関係者との対話を通じて、政策提案を現実に即した形で具体化するための重要な手段となった。彼は、地域住民の意見や懸念を積極的に取り入れつつ、Mapifyでの分析結果と照らし合わせながら政策提案を微調整し、より実行可能な形へと磨き上げていった。こうして拓海が練り上げた政策提案は、沖縄の持続可能な発展を支える具体的な行動計画として結実しつつあり、Mapifyを活用した政策シミュレーションはその過程で不可欠な役割を果たした。

地域住民との対話と意見集約 の文章を作成

政策提案を現実的かつ効果的なものにするために、拓海は地域住民との対話を非常に重要視した。沖縄の未来を築くためには、地域の声をしっかりと反映させることが不可欠であると彼は考えていた。そこで、地域住民の意見を集約し、それを政策に反映させるための包括的なプロセスを開始することに決めた。

まず、拓海は地元の集会やワークショップを積極的に開催し、地域住民との直接対話を通じて彼らの意見を丁寧に聞き取ることから始めた。観光業に従事する人々、農業や漁業の現場で働く人々、そして伝統工芸や地域文化を守り続けてきた人々といった、さまざまな立場の人々から意見を収集することが重要であった。これらの対話を通じて、各産業が抱える課題や将来への期待、そして地域が直面する具体的な問題が浮き彫りになった。例えば、観光業の成長による経済的恩恵を享受する一方で、急速な観光業の拡大が自然環境や地域の伝統文化に与える負の影響に対する懸念が多くの住民から表明された。

このように、拓海は地域住民が持つさまざまな視点を理解することで、観光業の成長と地域の持続可能性とのバランスをどのように取るかという難題に取り組む機会を得た。地域の声は、政策の現実性を高めるための貴重な情報源であり、これを政策に反映させることが拓海にとって非常に重要だった。

さらに、拓海はSNSや地域のオンラインフォーラムを積極的に活用し、特に若い世代の意見を集めることにも力を入れた。若者たちは、ITやクリエイティブ産業に対する高い関心を持っており、リモートワーク拠点やデジタルコンテンツ産業の育成が沖縄の未来において重要な役割を果たすと確信していた。これらの意見は、地域経済の多様化と新しい産業の創出に向けた政策提案にとって、極めて重要な視点となった。特に、観光業だけでなく、IT産業やクリエイティブ産業など、地域の多様な経済基盤を築くための方策を検討する際に、若者たちの考えが政策に反映されることで、現代的で未来志向の政策が形成される可能性が高まった。

拓海は、こうした多様な意見を集約することにより、地域住民が本当に求める未来像をより鮮明に描くことができた。このプロセスを通じて、政策提案が地域の実情に即したものであり、かつ現実的に実行可能であることを確認することができた。集めた意見を基に、彼は政策の微調整を行い、地域住民の期待に応える形で、より実効性の高い提案へと仕上げていった。

特に、観光業の成長に伴う環境保護や地域文化の保全に関する住民の声は、政策提案において非常に重要な要素となった。地域住民の多くは、観光業の拡大が短期的な経済利益をもたらす一方で、長期的には地域の自然環境や文化的資源が失われる可能性を懸念していた。こうした声を真摯に受け止めた拓海は、持続可能な観光モデルの構築に向けた政策提案をさらに深化させる必要があると感じた。そのため、観光業の発展が地域社会全体に利益をもたらしながらも、環境保護と文化継承が確保されるような施策を具体的に設計することに取り組んだ。

また、地域住民との対話を通じて、拓海は政策提案が地域の多様なニーズにどれだけ応えられるかについても評価を行った。例えば、農業や漁業の現場で働く人々が抱える現実的な問題点や課題、そしてこれらの産業が観光業とどのように相互作用し、共存できるかについて、住民の意見をもとに政策の調整が行われた。また、伝統工芸や地域文化を守るための支援策についても、地域住民の意見を反映させることで、より実効性の高い政策を設計することができた。

最終的に、地域住民との対話を通じて得られたフィードバックは、拓海が提案する政策の信頼性と実行力を高める上で、極めて重要な役割を果たした。地域の声が反映された政策は、住民からの支持を得やすく、実際に地域社会での導入や実行が進めやすいという利点がある。拓海は、地域住民の意見を大切にしながら、沖縄が持続可能な発展を遂げるための道筋を描き出していった。そして、彼の政策提案は、地域の未来を切り開くための具体的な行動計画として結実しつつあった。このように、地域住民との対話と意見集約のプロセスは、政策提案の成功に不可欠な要素であり、沖縄の未来を創造するための堅実な基盤を築くものとなった。

拓海の政策提案は、地域住民との対話を通じて得られた貴重な意見を反映し、地域の課題に実際に対処するものであった。このプロセスにより、彼の政策は単なる理論的な構想にとどまらず、地域社会での実際のニーズと課題に対応する具体的かつ実行可能なプランとして形を成していった。このように、地域住民との対話を重ね、意見を集約していく過程は、政策提案の質を高めるだけでなく、地域の未来を築くための共感と協力を得るためにも極めて重要であった。

第5章 具体化への一歩

提案書の作成と発表

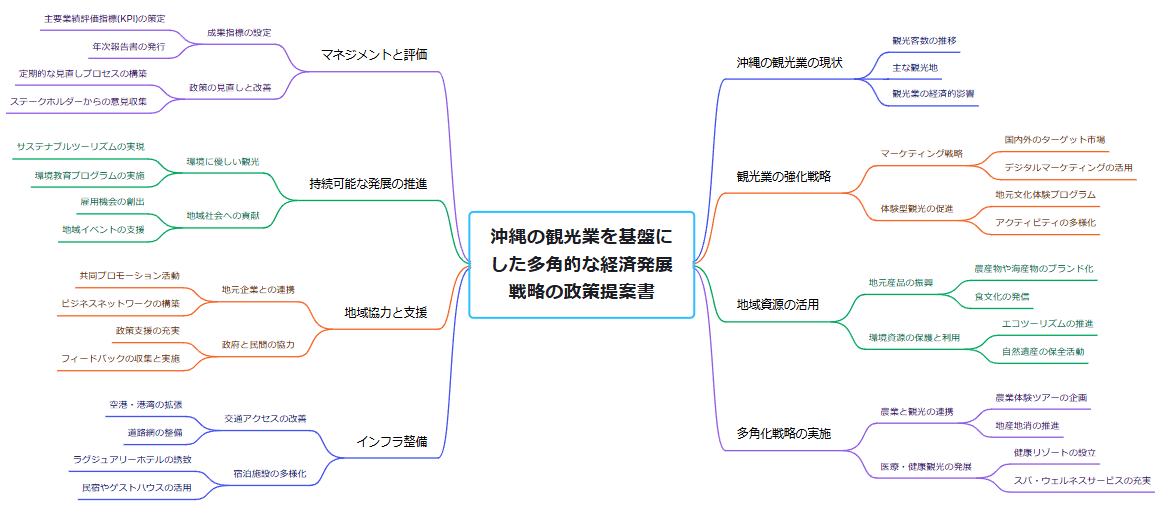

地域住民との対話とフィードバックを十分に得た拓海は、それを基に具体的な政策提案書の作成に取り掛かった。これまでに集めた意見や、Mapify を使って得たシミュレーション結果を反映させた提案書は、非常に精緻であり、実行可能性が高い内容となった。彼の提案は、沖縄の観光業を基盤にしつつ、農業、漁業、IT産業、そして再生可能エネルギー産業との連携による多角的な経済発展の戦略が詳細に記載されていた。また、持続可能な観光モデルの構築に向けた具体的な施策や、地域の環境保護と文化継承を守るための具体策も盛り込まれていた。

提案書の作成において、拓海は特に地域住民の声を重視し、彼らが本当に求める未来像を反映させることに注力した。たとえば、観光業の成長に伴う自然環境への影響を最小限に抑えるためのエコツーリズムの推進や、伝統工芸の保護とそのブランド化による地域経済の活性化といった提案が含まれていた。また、若い世代の意見を取り入れたIT産業の育成やリモートワーク拠点の整備も、地域の多様な経済基盤を築くための重要な要素として位置づけられていた。

提案書を作成する過程で、拓海はChatGPTを積極的に活用し、各分野の専門家の知識や他地域の成功事例を取り入れることで、提案の実現可能性と持続可能性をさらに高める努力を続けた。彼は地域の課題を多面的に分析し、それぞれの施策がどのように相互作用し合うかを明確にするため、ChatGPTを使って複数のシナリオを検討した。その結果、観光業と他産業との連携による経済的効果や、環境保護と経済発展のバランスを取るための施策が一層具体的に描かれることとなった。また、提案書には、予算の確保や資金調達の方法についても詳細に記述され、実現に向けたロードマップが提示された。

完成した提案書は、単なる理論に終始することなく、実際に地域で実行可能な具体的な施策に落とし込まれていた。これにより、提案書は広範な支持を得る可能性が高いものとなり、実際に沖縄の発展に寄与することが期待された。

提案書を発表するにあたり、拓海は地元のコミュニティセンターで大規模なプレゼンテーションイベントを企画した。このイベントには、地元住民や各産業の代表者、さらには地方政府の関係者も招かれ、提案内容が広く共有された。この発表は、提案を現実のものとするための重要なステップであり、彼にとっては地域全体を巻き込んで共に前進するための第一歩でもあった。

プレゼンテーションでは、Microsoft Copilot for Microsoft 365 を活用して作成した視覚的な資料やシミュレーション結果がふんだんに使用された。これにより、提案の具体性と実行可能性が一目で理解できる形となり、視覚的なインパクトが強いプレゼンテーションとなった。拓海は、観光業の発展と持続可能な地域経済の構築がどのように結びつくかを、わかりやすく説明した。彼の明確で情熱的なプレゼンテーションは、聴衆に深い印象を与え、多くの賛同を得ることができた。

イベントには、地元メディアも多く取材に訪れ、提案書の内容は地域社会全体に広く知られることとなった。メディアの報道を通じて、提案書はさらに多くの人々の関心を引き、地域全体に提案内容が浸透していった。また、イベント終了後には、参加者からの質疑応答セッションが行われ、地元住民や関係者からの率直な意見や質問が寄せられた。拓海はそれらに対して誠実に応え、提案の各要素について詳細に説明を加えることで、さらなる理解と支持を得た。

提案書の発表後、拓海はイベントに参加した各関係者と個別に会談を行い、提案の具体的な実施方法や次のステップについて協議を重ねた。これらの会談を通じて、彼は提案の実現に向けた道筋をさらに明確にし、各関係者からの協力を取り付けることに成功した。また、提案書の内容が地域の実情に適合しているかどうかを再確認し、必要に応じて微調整を行うことも視野に入れた。

このように、提案書の作成と発表は、拓海にとって地域住民や関係者との連携を強化し、提案を具体化するための重要なステップとなった。提案書は、沖縄の持続可能な未来を築くための青写真として位置づけられ、その実現に向けての第一歩がここで確実に踏み出されたのであった。拓海の提案は、単なる理論的な計画にとどまらず、地域全体の協力を得て、実際の行動に移される段階に達したのだった。

第6章: 変革の波

新たな産業の誕生と観光業の再構築

拓海の提案が実行に移されると、沖縄には徐々に変革の波が押し寄せ始めた。まず最初に目に見える形で変化が現れたのは、新たな産業の誕生だった。提案書に基づき、地域の特産品を活用した農業と漁業のブランド化が進み、それぞれの産業が観光業と強固に結びついた。観光客は単に観光地を訪れるだけでなく、地元の農場で収穫体験をしたり、漁船に乗って漁を体験したりすることで、沖縄の自然や文化に深く触れる機会を得るようになった。

特に注目されたのは、農業とITを融合させたスマートアグリカルチャーの導入だ。農業の効率を大幅に向上させるだけでなく、観光客に対してもデジタル技術を駆使した新たな体験を提供することができた。これにより、農業は従来の生産活動を超えて、観光業と連携しつつ、沖縄の新たな経済基盤の一部となった。また、再生可能エネルギー産業も成長し、太陽光発電や風力発電が地域のエネルギー自給率を高めるとともに、エコツーリズムの一環として観光客にアピールされた。これにより、エネルギー産業も観光と結びつき、持続可能な地域経済の一翼を担うこととなった。

一方で、観光業自体も再構築され、持続可能性を重視した新たなモデルが導入された。観光客の増加が自然環境に与える影響を最小限に抑えるための取り組みが進められ、観光地の保護活動が地域住民と観光客双方によって行われるようになった。特に、エコツーリズムや文化体験を中心としたツアーが人気を集め、地域文化や自然資源の保護と観光業の発展が両立する形で展開されていった。これにより、観光業は単なる経済活動としてだけでなく、地域の価値を高める持続可能な産業として再構築された。

沖縄の持続可能な未来への展望

これらの変革が進む中で、沖縄の持続可能な未来への展望が一層明確になった。かつては観光業への依存が懸念されていたが、現在では農業、漁業、IT、エネルギー産業といった多様な経済基盤が築かれ、観光業との連携によって地域全体がバランスよく発展している。これにより、地域の経済は安定し、外部からの影響に対しても強靭な体制が整えられた。

さらに、地域の環境保護や文化継承にも大きな進展が見られた。観光業が地域の自然資源や文化遺産を守るための活動を支援するようになり、観光客自身もその一環として地域の保護活動に参加する機会が増えた。これにより、地域住民と観光客が共に沖縄の未来を守る意識を持つようになり、地域社会全体で持続可能な発展を目指す風潮が広がった。

また、沖縄はこの変革を通じて、他の地域や国々に対してもモデルとなる存在へと成長した。再生可能エネルギーの活用や、観光業と他産業との連携による多角的な経済発展は、他の地域でも取り入れられるようになり、沖縄は持続可能な開発のリーダーシップを発揮するようになった。これにより、沖縄は国際的な注目を集め、世界中からの視察団や研究者が訪れる場所となった。

拓海の成長と次世代への希望

この変革の過程で、拓海自身も大きく成長を遂げた。地域住民や政府との協力を通じて、彼は単なる政策提案者から、実際に地域を動かすリーダーへと変貌を遂げた。彼が描いたビジョンは現実となり、沖縄の未来を切り開く力となった。そして、その過程で彼が得た知識や経験は、次世代への希望を育む源となった。彼は、自らの成長を感じながらも、まだ成し遂げるべきことが多いことを理解し、さらなる挑戦に向けて決意を新たにした。

拓海は、自身の成功に満足することなく、次世代のリーダーたちへの教育や支援にも力を注ぐようになった。彼は、地元の若者たちに向けて講演を行い、自身の経験を共有するとともに、彼らが持続可能な地域づくりに貢献できるように育成プログラムを立ち上げた。特に、ITや再生可能エネルギー分野における人材育成に力を入れ、次世代が沖縄の発展をさらに進めるための基盤を築いた。彼のプログラムに参加した若者たちは、地域の未来を担うリーダーとしてのスキルと自信を身につけ、沖縄の発展に貢献する意欲に満ちていた。

また、拓海は次世代に向けた新しいプロジェクトも立ち上げた。彼は、生成AIやデジタルツールを活用した地域開発の新たな可能性を模索し、若者たちと共にその実現に向けて取り組んだ。彼の取り組みは、単なる技術導入にとどまらず、地域社会全体の意識改革を促し、持続可能な未来を創り出すための新たな文化を醸成するものであった。彼のリーダーシップの下、地域社会は変革を遂げ、未来を見据えた取り組みが次々と実現されていった。

拓海の影響力は沖縄にとどまらず、全国的な影響をもたらすようになった。彼の活動は他の地域でも注目され、持続可能な地域開発に向けたモデルケースとして多くの自治体が彼のアプローチを学び、実践に移し始めた。拓海は沖縄を拠点にしながらも、日本全体の持続可能な未来を見据え、各地で講演やコンサルティングを行うようになり、その影響力は広がり続けた。

こうして、拓海の努力は実を結び、沖縄はかつての課題を克服し、持続可能な未来へと大きく前進した。彼が築いた基盤は、次世代に引き継がれ、新たなリーダーたちがさらに発展させることで、沖縄の未来はますます明るく、希望に満ちたものとなっていった。拓海が描いたビジョンは、彼の努力と地域の協力によって現実となり、未来へと続く道を切り開いたのである。そして、その道は、次世代のリーダーたちがさらに歩みを進め、沖縄の持続可能な発展を加速させていくことになるだろう。拓海が蒔いた種は、今後も地域社会に豊かな実りをもたらし続けるのである。

8. エピローグ: 未来への礎

沖縄の未来と生成AIの可能性

拓海が取り組んできたプロジェクトは、沖縄に持続可能な未来への道筋を示し、その成功は地域全体に深い影響を与えた。観光業、農業、漁業、IT産業、再生可能エネルギーといった多様な産業が、沖縄の経済と文化を支え、地域社会はその豊かさと持続可能性を両立させることができた。この結果、沖縄はかつての観光業への依存から脱却し、強固で多様な経済基盤を持つ地域へと変貌を遂げた。

この成功の背景には、生成AIの存在があった。ChatGPTをはじめとする生成AIは、膨大なデータと知識を基に、拓海が直面する複雑な課題に対して的確なアドバイスを提供し続けた。AIは、地域住民の声を取り入れた政策提案の作成や、シミュレーションによる政策の実現可能性の評価において、重要な役割を果たした。また、政府との協議や具体的な施策の実施においても、AIはリアルタイムで解決策を提供し、実行プロセスの円滑化に貢献した。

沖縄の成功は、生成AIが地域社会の持続可能な発展にどれほどの力を発揮できるかを示す好例となった。この技術は、単に情報を提供するだけでなく、人々が直面する複雑な問題を解決するための創造的なアプローチを提供する。AIが持つ分析能力や提案力は、地域住民と行政、そして民間セクターが一体となって取り組むプロジェクトを成功に導くための強力なツールとなり得ることが証明された。

拓海が沖縄で成し遂げたことは、今後の地域開発や政策策定においても、生成AIの可能性が大いに期待できることを示している。AIの進化が続く中で、その可能性はさらに広がり、地域社会や企業、さらには個人にとっても、未知の可能性を切り開く鍵となるだろう。沖縄での経験を通じて、拓海は生成AIが持つ無限の可能性に改めて気づき、それを次のプロジェクトにどう生かしていくかを考え始めていた。

次なる挑戦への序章

拓海が沖縄で築いた成功は、終わりではなく、新たな挑戦の始まりだった。彼は、生成AIのさらなる可能性を探求し、次なるプロジェクトへの準備を進めていた。沖縄で得た知識と経験を基に、今度は日本全体、さらには国際的なスケールでの課題解決に取り組もうとしていた。

次の挑戦は、地域を越えて国全体に影響を与えるものであり、持続可能な発展のための新たなモデルを構築することだった。彼は、生成AIを用いた政策策定や地域開発の新しいアプローチを開拓し、それを全国に広めることを目指していた。この新しい挑戦には、多くの困難が待ち受けていることが予想されたが、拓海は沖縄での経験から、どのような困難にも立ち向かう準備が整っていると感じていた。

拓海はまた、次世代のリーダーたちを育成することにも力を注いでいた。彼は、これからの社会を担う若者たちが、生成AIを活用して地域社会の課題に取り組むことができるように支援し、教育プログラムやワークショップを通じて彼らの成長をサポートした。彼の目標は、彼らが未来の課題を解決するための新しい視点と技術を身につけ、より良い社会を築くためのリーダーシップを発揮できるようにすることだった。

次なる挑戦に向けた準備が整う中で、拓海は決意を新たにした。彼が見据える未来は、生成AIを活用した持続可能な発展のモデルが全国に広まり、多くの地域で成功を収めることだった。そして、その成功が日本全体、さらには国際社会にまで波及し、世界中で持続可能な発展が実現される未来を目指していた。

沖縄で築いた礎の上に、拓海はさらなる未来への希望を見出していた。彼の目には、生成AIがもたらす可能性と、それを活用して築かれる新しい社会の姿が鮮明に映っていた。彼の次なる挑戦は、その希望を現実のものとし、次の世代へと繋げていくことであった。

こうして、拓海の物語は一つの終わりを迎えたが、同時に新たな物語が始まろうとしていた。彼が築いた未来への礎は、これからの時代を生きる人々にとっての大きな遺産となり、その上に新たな挑戦が積み重ねられていくだろう。拓海の次なる挑戦は、まだ始まったばかりだった。

あとがき

この小説「生成AIが導く沖縄の観光依存からの脱却」をお読みいただき、誠にありがとうございました。物語を通じて、沖縄の観光依存からの脱却に向けた挑戦と、それに伴う経済的・社会的な課題について深く考えていただけたのではないでしょうか。主人公の拓海が直面した現実は、まさに現在の沖縄が抱える問題そのものであり、同時に私たちが未来に向けて解決すべき重要なテーマです。

観光業は沖縄にとって極めて重要な産業ですが、その一方で、過度な依存は地域経済の脆弱性を招く要因にもなります。特に、パンデミックの影響を受けた近年、観光産業の不安定さが改めて浮き彫りになりました。この物語で描かれた生成AIの活用は、そんな沖縄の経済を多様化し、より持続可能な形へと導くための一つの鍵として位置づけられています。AI技術は、今や私たちの生活や仕事の在り方を根本から変える力を持ち、未来を形作る強力なツールとなり得るのです。

しかし、この物語が示すのは、単にテクノロジーに依存するのではなく、地域の特性や文化を尊重しながら、いかにしてその技術を効果的に活用するかという点です。公共政策士を目指す皆さんにとって、地域社会に根ざした政策を策定する際には、こうした視点が欠かせません。地域の伝統や文化、自然環境を大切にしつつ、テクノロジーを用いた新たな産業の創出や経済の多様化をどのように進めるか—それが、今後の沖縄や他の地域における政策の鍵となるでしょう。

未来の公共政策士として、皆さんがこの小説から得た洞察やアイデアを、実際の政策立案に役立てていただければ幸いです。沖縄の観光業の持続可能性を高めながら、他産業の育成や地域の多様性を推進するために、皆さんの知識と創造力が大いに活躍することを心から期待しています。この物語が、皆さんの学びと未来へのインスピレーションとなることを願っております。