\newcommand{\st}{\quad \mathrm{s.t.} \quad}

\newcommand{\R}{\mathbb{R}}

\newcommand{\Rd}{{\mathbb{R}^d}}

\newcommand{\hom}[1]{\overset{#1}{\sim}}

\newcommand{\diff}[2]{\frac{d #1}{d #2}}

\newcommand{\pdiff}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}

\newcommand{\sgn}[1]{\mathrm{sgn}(#1)}

での位相空間の話を前提とします。

多様体

位相空間$(X,\mathcal{O}_X)$、$(\Rd,\mathcal{O}_\Rd)$を考えます。

チャートとアトラス

$(X,\mathcal{O}_X)$の開被覆$(O_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$に対して、

\forall O_\lambda \in \{O_\lambda\}_{\lambda \in\Lambda}:\exists O' \in \mathcal{O}_\Rd: O_\lambda \overset{\phi_\lambda}{\sim} O'_\lambda

であるとき、$S_X(\Rd) = [(O_\lambda,\phi_\lambda)]_{\lambda \in \Lambda}$をアトラス、各$(O_\lambda,\phi_\lambda)$をチャート(局所座標)と言います。

多様体の定義

ハウスドルフ空間$(M,\mathcal{O}_M)$上にアトラス$S_M(\Rd)$が定義されているとき、$(M,\mathcal{O}_M,S_M(\Rd))$を$d$次元多様体と言います。

座標変換

2つのアトラス$S_M(\Rd)$、$S'_M(\Rd)$に対して任意のチャート$(U,\phi:U \rightarrow U') \in S_M(\Rd)$、$(V,\psi:V \rightarrow V') \in S'_M(\Rd)$は

U \cap V \neq \varnothing \Rightarrow \phi(U \cap V) \hom{\psi\circ\phi^{-1}} \psi(U \cap V)

を満たします。

そこで$\psi\circ\phi^{-1}:\Rd \rightarrow \Rd$を$(U,\phi)$から$(V,\psi)$への座標変換と言います。

コメント

いちいち開集合ごとにチャートを使い分けて書くのは面倒なので、各点$p \in M$で適当なチャートをとることにしてまとめて

\phi(p) = \phi_\lambda(p) \st p \in U_\lambda

と表すことにします。

可微分多様体

多様体$(M,\mathcal{O}_M,S_M(\R^m))$の任意の2つのチャート$(U_1,\phi_1),(U_2,\phi_2)$が

U_1\cap U_2 \neq \varnothing \Rightarrow \phi_2 \circ \phi_1^{-1} \in C^r(\phi_1(U_1\cap U_2),\phi_2(U_1\cap U_2))

を満たすとき、$C^r$級可微分多様体と言います。

微分同相写像

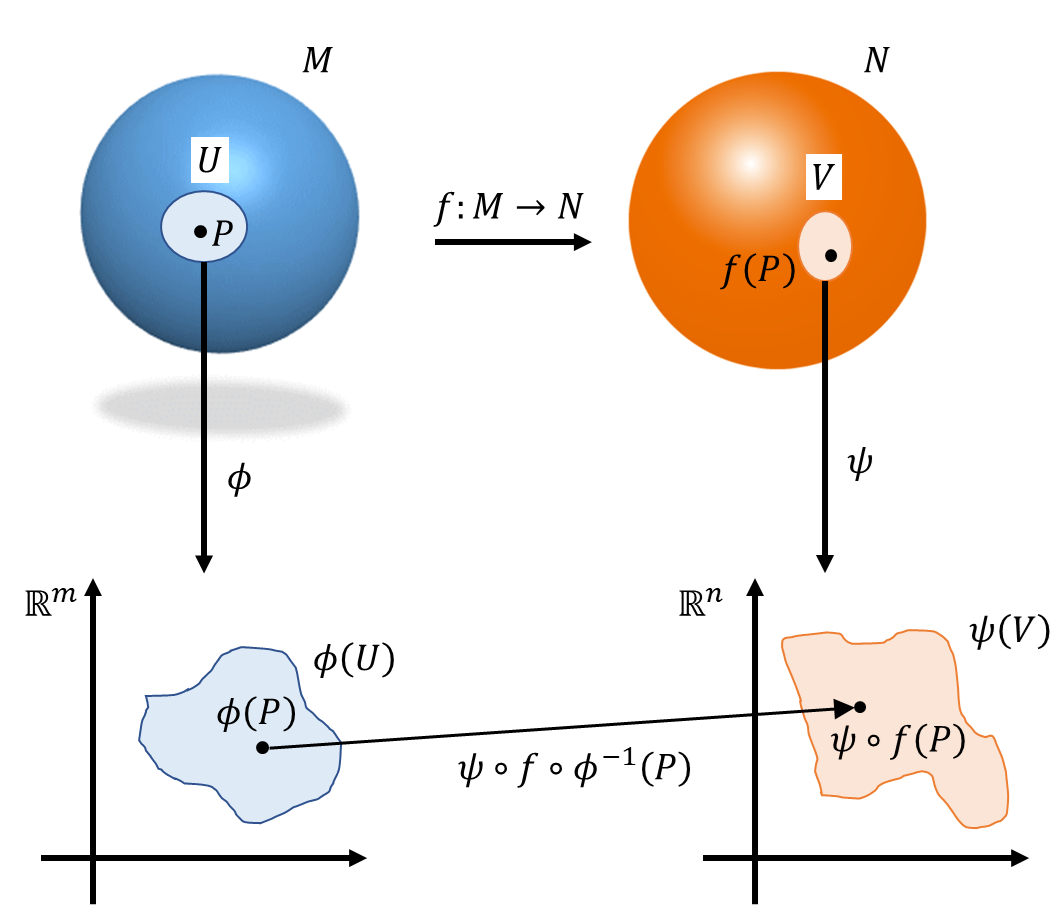

$C^r$級可微分多様体$(M,\mathcal{O}_M,S_M(\R^m)),(N,\mathcal{O}_N,S_N(\R^n))$の間の写像$f:M \rightarrow N$を考えます。

微分可能な写像

$(U,\phi) \in S_M(\R^m)$、$(V,\psi) \in S_N(\R^n)$が$p \in U$かつ$f(p) \in V$を満たすとします。

\psi\circ f\circ \phi^{-1}: \R^m \rightarrow \R^n

が$C^r$級であるとき、$f$は点$p$において$r$階微分可能であると言います。

微分同相写像

$f:M \rightarrow N$が同相写像であり、任意の点$p \in M$において$f,f^{-1}$が$r$階微分可能であるとき、$f$は$C^r$級微分同相であるといい、

M \overset{r}{\equiv} N

と表します。$r$回微分同相写像全体の集合を

\mathrm{Diff}_r(M,N)

と表し、特に

\mathrm{Diff}(M,N) = \mathrm{Diff}_\infty (M,N)

とします。

補足

同じ点$p$上でもチャートによってとる値は異なりますが、微分可能かどうかはチャートによらないのでwell-definedになっています。

接空間

方向微分

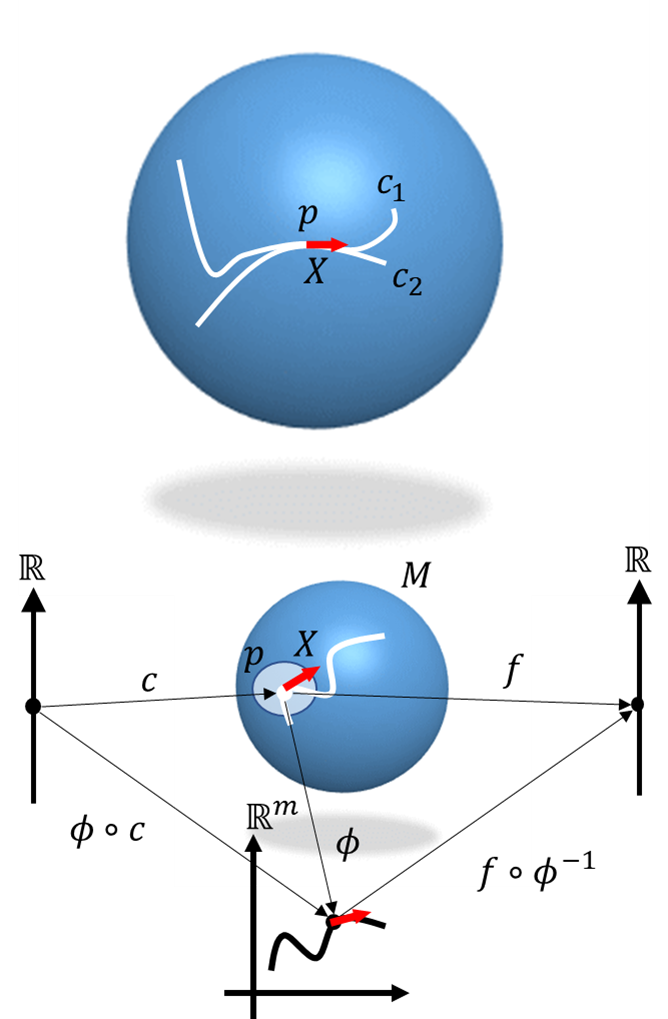

多様体$(M,\mathcal{O}_M,\phi)$上の点$p \in M$において1階微分可能な曲線全体の集合

\mathscr{C}_p = \{c(t): \R \rightarrow M \mid c(0) = p\}

を考えます。このとき、任意の可微分関数$f:M \rightarrow \R$に対して

\frac{df\circ c}{dt}|_{t=0} = \frac{d(f\circ \phi^{-1} \circ \phi \circ c)}{dt}|_{t=0} = \pdiff{(f \circ \phi^{-1})}{\phi^\mu} |_{(\phi \circ c)(0)} \frac{d (\phi \circ c)}{dt}|_{t=0} \\

= \frac{d (\phi \circ c)}{dt}|_{t=0} \pdiff{(f \circ \phi^{-1})}{\phi^\mu} |_{\phi(p)} \\

= \frac{d (\phi \circ c)}{dt}|_{t=0} \pdiff{f}{\phi^\mu} |_p \quad \text{(形式的に)}

となるので、

X_c^\mu = \frac{d (\phi \circ c)}{dt}|_{t=0} \\

X_c = X_c^\mu \pdiff{}{\phi^\mu} \\

X_c[f]|_p = \frac{df\circ c}{dt}|_{t=0}

となります。

曲線群と接ベクトル

$c_1,c_2 \in \mathcal{C}_p$に対して同値類を

c_1 \sim c_2 \Leftrightarrow X_{c_1} = X_{c_2}

で定義すれば、同値類$[c] \in \mathscr{C}_p/\sim$と$X_c$は1-1-対応します。よって係数$(X_{[c]}^\mu) \in \R^m$を決めれば必要十分となります。

このような手順で点$p$上での接ベクトル

X=a^\mu \pdiff{}{x^\mu} \quad (x = \phi(q), p,q \in U)

を定義します。接ベクトルは点$p$とチャート$(U,\phi)$に依存する作用素です。

接ベクトル空間

任意の点$p$における接ベクトル全体は$m$次元ベクトル空間をなし、

T_p M = \left\{ a^\mu \pdiff{}{x^\mu} \mid a \in \R^m \right\}

となります。このとき$\pdiff{}{x^\mu}$は$T_pM$の基底になります。

微分1形式

$T_pM$の双対空間$T^*_pM$の元を微分1形式と言います。つまり接ベクトル空間上の関数

\omega:T_pM \rightarrow \R

の成す線形空間のことです。

例えば$f \in C^0(M,\R)$の微分$df \in T^*_pM$と$V \in T_pM$に対して内積を

\langle df, V \rangle = V[f] = V^\mu \pdiff{f}{x^\mu}

で定義します。特に

\left\langle dx^\mu, \pdiff{}{x^\nu} \right\rangle = \delta_\nu^\mu

なので、$dx^mu$は$T^*_p M$の基底となって一般に微分1形式は

\omega = \omega_\mu dx^\mu

と表すことができます。

接ベクトルと微分1形式の変数変換

$p \in U,V$となる2つのチャート$(U,\phi),(V,\psi)$が存在するとき、$U\cap V$上では

x=\phi(p) \\

y = \psi(p) = (\psi \circ \phi^{-1})(x)

と座標変換ができます。接ベクトル$V$や微分1形式$\omega$の表示もチャートに依存するので

V = X^\mu \pdiff{}{x^\mu} = X^\mu \pdiff{y^\nu}{x^\mu} \pdiff{}{y^\nu} = Y^\nu \pdiff{}{y^\nu} \\

\omega = \xi_\mu dx^\mu = \xi_\mu \pdiff{x^\mu}{y^\nu} dy^\nu = \eta_\nu dy^\nu

つまり、

Y^\nu = X^\mu \pdiff{y^\nu}{x^\mu} \\

\eta_\nu = \xi_\mu \pdiff{x^\mu}{y^\nu}

と変換されます。$\omega$の変数変換の係数が$V$と逆なのは内積$\langle \omega, V \rangle$が座標変換の前後で同じ値になるためです。

補足

座標変換してもそれは結$T_p M$や$T_p^*M$の基底が取り換えられているだけなので、チャートが定めた基底に対する表現が変わるだけで、接ベクトルや微分形式そのものは1つに決まっています。

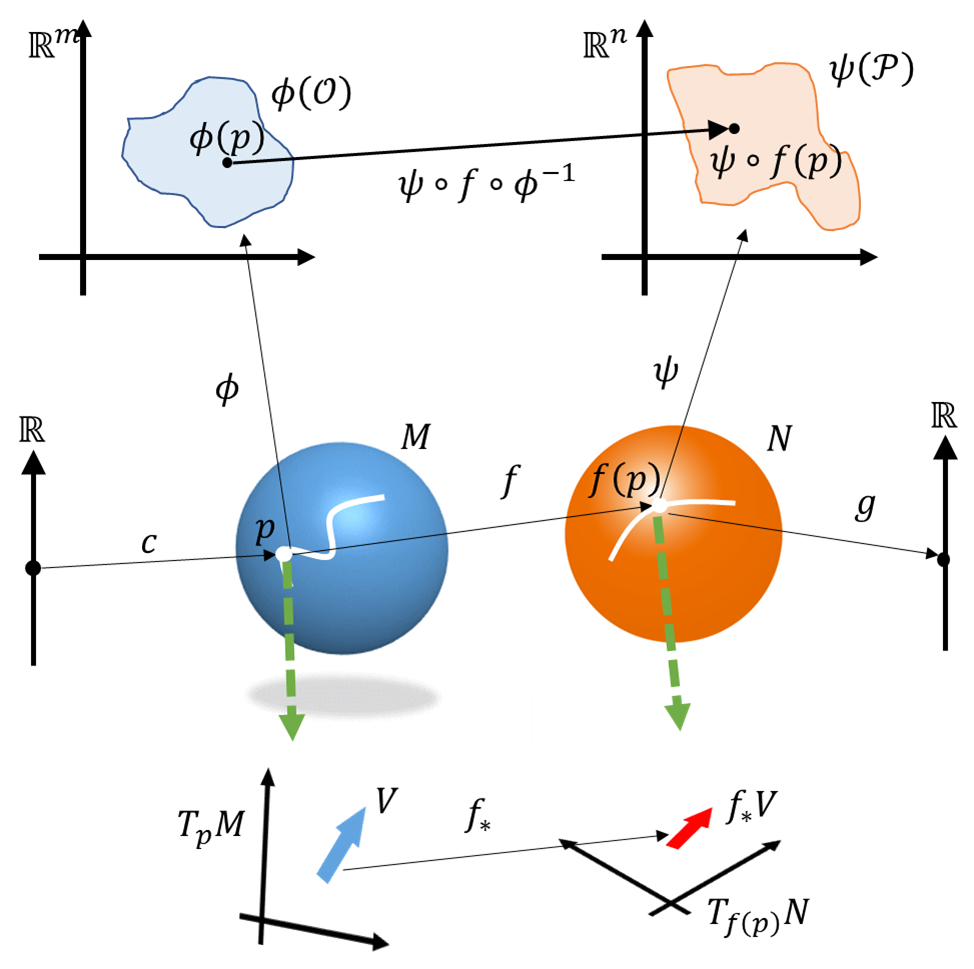

微分写像と引き戻し

$(M,\phi),(N,\psi)$上に微分可能写像$f:M \rightarrow N$が定められたとき、$f$に合わせて接ベクトルや微分1形式を変換することができます。

微分写像(押し出し、誘導写像)

$f$による微分写像

f_*: T_pM \rightarrow T_{f(p)} N

を$V \in T_pM$に対して

\forall g \in C^0(N,\R): f_*V[g] = V[g \circ f]

で定義します。

可微分多様体と接空間

先に定義した可微分写像$f \in C^1(M,N)$は、

\forall p \in M: f_* \in C^0(T_p M, T_{f(p)} N)

と同値で、

微分同相写像$f \in \mathrm{Diff}_1(M,N)$は

\forall p \in M: f_* \in \mathrm{Hom}(T_p M, T_{f(p)}N)

と表すことができます。

引き戻し

$f$による微分1形式の引き戻し

f^*: T_{f(p)}^* N \rightarrow T^*_p M

を$\omega \in T_{f(p)}^* N$に対して

\forall V \in T_pM: \langle f^*\omega, V \rangle = \langle \omega, f_*V \rangle

で定義します。微分写像とは変換の向きが逆であることに注意してください。

正則な部分多様体

可微分多様体$M$と可微分な部分多様体$N \subset M$に対して、可微分な包含写像

i:N \rightarrow M \\

\forall p \in N: i(p) = p \in M

を考えます。

はめ込み

i_*が単射であるとき、$i$をはめ込みと言い、

N = i(N) \subset M

を正則でない部分多様体と言います。

埋め込み

iが微分同相写像であるとき、$i$を埋め込み、$N = i(N)$を正則な部分多様体と言います。

高次の微分形式

まず、双対テンソル

\omega: T_p M \times T_p M \times \cdots \times T_p M \rightarrow \R \quad (r個の積空間)

全体の集合$T^*_{r,p} M$を考えます。

対称化

数字$(1,2,\cdots,n)$の順番の入れ替えを$(P(1),P(2),\cdots,P(n))$とし、置換$P$全体の集合を$\mathfrak{S}_n$と表します。$\omega \in T^*_{r,p}M$に対して対称化演算子$P$を

P\omega(V_1,\cdots,V_r) = \omega(V_{P(1)},\cdots,V_{P(r)})

で定義します。

\forall P \in \mathfrak{S}_r: P\omega = \omega

であるとき、$\omega$は完全対称であると言い、

\forall P \in \mathfrak{S}_r: P\omega = \sgn{P}\omega

であるとき、$\omega$は完全反対称であると言います。

微分形式

完全反対称な$T_{r,p}M$の元を点$p$における$r$次微分形式と言い、$r$次微分形式全体の成す線形空間を$\Omega_p^r(M)$と表します。

外積

dx^{\mu_1} \wedge dx^{\mu_2} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_r} = \sum_{P \in \mathfrak{S}_r} dx^{P(\mu_1)} \otimes dx^{P(\mu_2)} \otimes \cdots \otimes dx^{P(\mu_r)} \in \Omega_p^r(M)

とすると、これは$\Omega_p^r(M)$の基底になっていて、任意の$\omega \in \Omega_p^r(M)$は

\omega = \frac{1}{r!} \omega_{\mu_1\cdots\mu_r} dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_r}

の形で表せます。また、$\omega \in \Omega_p^q(M)$、$\xi \in \Omega_p^r(M)$の外積を

(\omega \wedge \xi)(V_1, \cdots, V_{q+r}) = \frac{1}{q! r!} \sum_{P \in \mathfrak{S}_{q+r}} \sgn{P} \omega(V_{P(1)},\cdots,V_{P(q)})\xi(V_{P(q+1)},\cdots,V_{P(q+r)})

で定義します。

これを

\omega = \frac{1}{q!} \omega_{\mu_1\cdots\mu_q} dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_q} \\

\xi = \frac{1}{r!} \xi{\mu_1\cdots\mu_r} dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_r}

の形で書けば、完全反対称化演算子$A$;

A\omega_{\mu_1\cdots\mu_q} = \sum_{P \in \mathfrak{S}_q} \sgn{P}\omega_{P(\mu_1)\cdots P(\mu_q)}

を用いて

\omega \wedge \xi = \frac{1}{q!r!} A\omega_{\mu_1\cdots\mu_q}A\xi_{\mu_{q+1}\cdots\mu_{q+r}} dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_{q+r}}

と書けます。

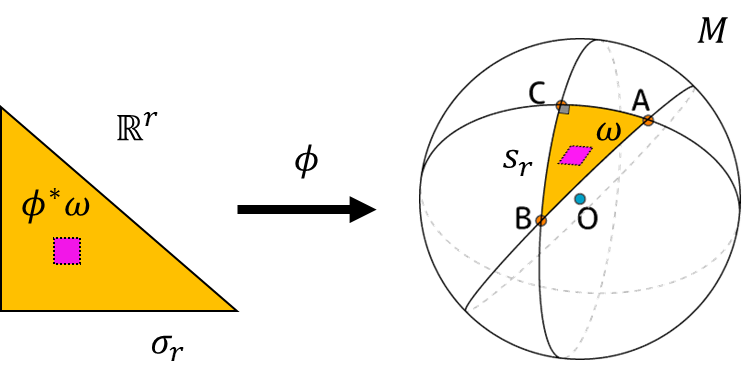

引き戻し

$\omega \in \Omega_p^r(M)$の引き戻しを

f^*\omega(V_1\cdots V_r) = \omega(f_*V_1\cdots f_*V_r)

で定義します。

外微分

\omega = \frac{1}{r!} \omega_{\mu_1\cdots\mu_r} dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_r}

の外微分

d: \Omega_p^r(M) \rightarrow \Omega_p^{r+1}(M)

を

d\omega = \frac{1}{r!} \pdiff{\omega_{\mu_1\cdots\mu_r}}{x^\nu} dx^\nu \wedge dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_r}

で定義します。

外微分の性質

- $\omega \in \Omega_p^q(M)$、$\xi \in \Omega_p^r(M)$に対して

d(\omega \wedge \xi) = (d\omega) \wedge \xi + (-1)^q \omega \wedge (d\xi)

- $d^2 = 0$

- $d(f^* \omega) = f^*(d\omega)$

- $f^* (\omega \wedge \xi) = (f^* \omega) \wedge (f^* \xi) $

テンソル場

ここまでは各点で接ベクトル空間や微分形式空間を定義しました。

ここで、各点$p \in M$で接ベクトル$X_p \in T_p M$を1つずつ選べば、写像$X$が

X: p \rightarrow X(p) \in T_pM

と定まります。この$X$をベクトル場と言います。$M$上のベクトル場全体の集合を

\mathfrak{X}(M) = \{ X:p\rightarrow X(p) \mid p \in M, X(p) \in T_pM \}

と定めます。同様に微分形式の場も考えることができてその集合を$\Omega^r(M)$と表します。このとき引数にはベクトル場をとり、

[\omega(X_1,\cdots,X_r)](p) = \omega(p)(X_1(p),\cdots,X_r(p))

という関係になります。普通微分形式というとこちらを表し、以降は$\Omega^r(M)$の元のことを微分形式と呼ぶことにします。

リー微分とリー括弧

$X \in \mathfrak{X}(M)$に対して、リー微分を以下のように定めます。また

X(p) = X_p^\mu \pdiff{}{x^\mu(p)}

とします。

関数のリー微分

f:M \rightarrow \R

の$X$によるリー微分$\mathcal{L}_X f:M \rightarrow \R$を

\mathcal{L}_X f = X(f)

で定めます。これは各点$p \in M$において

(\mathcal{L}_X f)(p) = X(p)(f) = X_p^\mu \left( \pdiff{f}{x^\mu(p)} \right)_p

のことです。

ベクトル値関数のリー微分

線形空間$V$に対する写像

g:M \rightarrow V

のリー微分は関数に対する定義と同様に

\mathcal{L}_X g = X(g)

で定義されます。

補足

ここで$V$は一般の線形空間であり、例えば独立した別の多様体$N$上のベクトル場$\mathfrak{X}(N)$なども含まれます。(同じ多様体上のベクトル場だと次に説明するように補正の項が必要になります。)各点$p \in M$で$X(g)$は先と同様に計算されるのですが、ベクトル場などが返り値だとよく分からなくなると思うので、きちんと方向微分から説明したいと思います。

まず、$X(p)$はある曲線群$[c] \in \mathscr{C}_p(M)$と1-1-対応していました。この代表元$c$をとり、チャート$(U,\phi)$($p \in U$)をとると、

X(p)(g) = \left( \diff{g \circ c(t)}{t} \right)_{t=0} \\

= \left(\diff{x^\mu}{t}\right)_{t=0} \left(\pdiff{g}{x^\mu} \right)_p \\

= X_p^\mu \left(\pdiff{g}{x^\mu} \right)_p

となり、これは代表元に依らずに定まりました。

ベクトル場のリー微分(ベクトル場上のリー括弧)

ベクトル場$X,Y \in \mathfrak{X}(M)$に対して

\mathcal{L}_X Y = [X,Y] = X(Y) - Y(X)

と定めます。$X,Y:M \rightarrow TM $であることを考えれば、$X(Y)$なども方向微分に基づいて定義できて、先と同様に計算すれば、チャートを用いて表すと$f:M \rightarrow \mathbb{R}$に対して

\forall p \in M, X(Y)(p)(f) = X_p^\mu \left(\pdiff{ Y_p^\nu}{x^\mu} \right)_p \left(\pdiff{f}{x^\nu} \right)_p

です。ちなみにこれは$\mathfrak{X}(M)$の外積を定めていて、これによって$\mathfrak{X}$は代数になります。

微分形式のリー微分

ここでは割愛します。

加群(ベクトル)を値に持つ微分形式

加群$V$に対して、写像

\omega: \overbrace{T_p M \times \cdots T_p M}^r \rightarrow V

全体の集合に対して微分形式の定義と同様に完全反対称なものを集めた線形空間を$\Omega^r(M;V)$とし、$\omega \in \Omega^r(M;V)$を$V$を値に持つ$r$次の微分形式と言います。

コメント

ここでいう線形空間$V$というのは$\R^n$などに限らず、リー代数$\mathfrak{g}$などのベクトル場などより一般的なも野のことを言っています。

外積

加群$V$に外積$[\cdot,\cdot]:V\times V \rightarrow V$が定義されているとき(つまり$V$が代数のとき)、$V$を値にもつ微分形式の外積

\cdot \wedge \cdot: \Omega^r(M;V) \times \Omega^s(M;V) \rightarrow \Omega^{r+s}(M;V)

を

\xi \wedge \eta(X_1,\cdots,X_{r+s}) = \frac{1}{r!s!} \sum_{P \in \mathfrak{S_{r+s}}} \mathrm{sgn}(P) \left[ \xi(X_{P(1)},\cdots,X_{P(r)}), \eta(X_{P(r+1)},\cdots,X_{P(r+s)}) \right]

で定義します。

外微分

外微分$d:\Omega^r(M;V) \rightarrow \Omega^{r+1}(M,V)$は

d\omega(X_1,\cdots,X_{r+1}) = \sum_{i=1}^{r+1} (-1)^{i-1} \mathcal{L}_{X_i}(\omega(X_1 \cdots, \hat{X}_i,\cdots,X_{r+1})) + \sum_{i<j} (-1)^{i+j} \omega([X_i,X_j],X_1,\cdots,\hat{X}_i,\cdots,\hat{X}_j,\cdots,X_{r+1})

と定義できます。なお、$\hat{X}_i$は取り除いた変数を表していて

\omega(X_1 \cdots, \hat{X}_i,\cdots,X_{r+1}) = \omega(X_1 \cdots, X_{i-1},X_{i+1},\cdots,X_{r+1})

のことです。

また、

\omega(X_1 \cdots, \hat{X}_i,\cdots,X_{r+1}):M \rightarrow V

はベクトル値関数であることに注意してください。

補足

$V$が自由な加群ならば基底を持つので、$V$の次元を$n$として基底

\{e_1,\cdots,e_n\}

が存在して

\forall \omega \in \Omega^r(M;V): \exists \{ \omega_i \} \subset \Omega^r(M): \omega = \sum_i \omega_i e_i

であり、

d\omega = \sum_i (d\omega_i) e_i

と表すことができます。

多様体上の積分

有向多様体

アトラス$S_M(\R^m)$において

\forall (U,x),(V,y) \in S_M(\R^m): U\cap V\neq \varnothing \Rightarrow \forall p \in U \cap V: J = \det\left(\pdiff{x^\mu}{y^\nu}\right) >0

となるとき、($J$は正定値or負定値のいずれかになります)$M$を有向多様体と言います。

体積要素

$h \in C(M,(0,\infty))$を用いて、

\omega(p) = h(p) dx^1(p) \wedge dx^2(p) \wedge \cdots \wedge dx^m(p) \in \Omega^m(M)

とするとき、この$\omega$を体積要素と言います。

積分

チャート$(U,\phi)$を用いて、

$f:M \rightarrow \R$の開集合$U$上の積分を

\int_U f(p) \omega(p) = \int_{\phi(U)} (f\circ\phi^{-1})(x) (h\circ\phi^{-1})(x) dx^1 dx^2 \cdots dx^m

と定義します。ただし$x = \phi(p)$です。

多様体$M$がパラコンパクトであるとき、$M$は正規空間だから開被覆$(U_i)$に対して1の分解

\forall p \in M: \sum_i \epsilon_i(p) = 1

が存在するので、アトラスを構成する開被覆をとって

\int_M f(p) \omega(p) = \sum_i \int_{U_i} f(p) \epsilon_i(p) \omega(p)

と定義します。この積分はアトラスの取り方に依りません。

部分集合に対する積分

鎖群に対する知識が必要です。次の記事を参考にしてください。

特異単体

標準的単体

$\R^d$上の$d$個の点

p_0 = (0,0,\cdots,0) \\

p_1 = (1,0,\cdots,0) \\

p_2 = (0,1,0,\cdots,0) \\

\vdots \\

p_d = (0,0,\cdots,0,1)

のいくつかを用いて構成される単体を標準的単体と言います。

特異単体と特異鎖群

標準的$r$単体$\sigma_r$に対して

$C^\infty$級の微分可能写像$\phi:\sigma_r \rightarrow M$を$f(0) = 0$となるように構成します。これは$\sigma_r \subset U \in \mathcal{O}_M$となる開集合に対して微分可能写像を構成すればよいです。

この写像$f$に対して$s_r = \mathrm{Im}(\sigma_r)$を特異$r$単体と言います。この特異$r$単体がなす$\R$上の自由加群を特異鎖群と言い、$C_r(M)$と表します。

また、その境界演算子を

\partial s_r = \phi(\partial \sigma_r)

と定義します。ホモロジー群なども普通の鎖群と同様に定義できます。

より厳密には以下の記事のように今定義した写像$f$自体のことを特異単体といいます;

単体上の積分

特異単体$s_r = \phi(\sigma_r)$上の微分形式$\omega$の積分を

微分形式の引き戻しを使って

\int_{s_r} f(p) \omega = \int_{\sigma_r} \phi^* \omega

で定義し、チェイン

c = \sum_i a_i s^{(i)}_r \in C_r(M) \ (a_i \in \R)

上の積分を

\int_c \omega = \sum_i a_i \int_{s^{(i)}_r} \omega

で定義します。

ストークスの定理

チェイン上の積分に対して次の関係式が成り立ちます。

$\omega \in \Omega^{r-1}(M)$、$c \in C_r(M)$に対して

\int_c d\omega = \int_{\partial c} \omega

コメント

これは$M = \R^3$とすれば、ベクトル解析で出てくるストークスの定理

\int_{c = \partial S} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_S \mathrm{rot}(\vec{v}) \cdot d\vec{S}

と同じものです。このときの微分形式は

\omega = \left( \pdiff{v_z}{y} - \pdiff{v_y}{z} \right) dy\wedge dz + \left( \pdiff{v_x}{z} - \pdiff{v_z}{x} \right) dz\wedge dx + \left( \pdiff{v_x}{y} - \pdiff{v_y}{x} \right) dx\wedge dy

です。

ドラームコホモロジー

微分形式$\Omega^r(M)$は外微分について鎖群と同様に系列を形成します(向きは逆ですが):

0 \overset{i}{\hookrightarrow} \Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Omega^{m-1}(M) \xrightarrow{d} \Omega^m(M) \xrightarrow{d} 0 \\

d \circ d = 0

ここで$i(0) = 0$は埋め込みで、$\Omega^0(M) = C^\infty(M,\R)$と定義します。これもホモロジーと同様に外微分$d$について

Z^r(M) = \mathrm{Ker} d_r \\

B^r(M) = \mathrm{Im} d_{r-1} \\

H^r(M) = Z^r(M)/B^r(M)

を持ち、$H^r(M)$はドラームコホモロジーと呼ばれています。

ドラームの定理

特異鎖群のホモロジー群を$H_r(M)$すれば、$H^r(M)$は$H_r(M)$の双対ベクトル空間になっていて、内積は

[c] \in H_r(M), [\omega] \in H^r(M) \\

( [c] , [\omega]) = \int_c \omega

となります(ストークスの定理より同じ同値類の元ならばどれを取ってきても一定値です。)。

参考

- 中原 幹夫 著・訳 佐久間 一浩 訳 理論物理学のための幾何学とトポロジー1 [原著第2版]

- 河田敬義 位相幾何学 (現代数学演習叢書 2)

- https://math.stackexchange.com/questions/1325717/lie-derivative-of-connection-1-form

- https://en.wikipedia.org/wiki/Lie_algebra-valued_differential_form