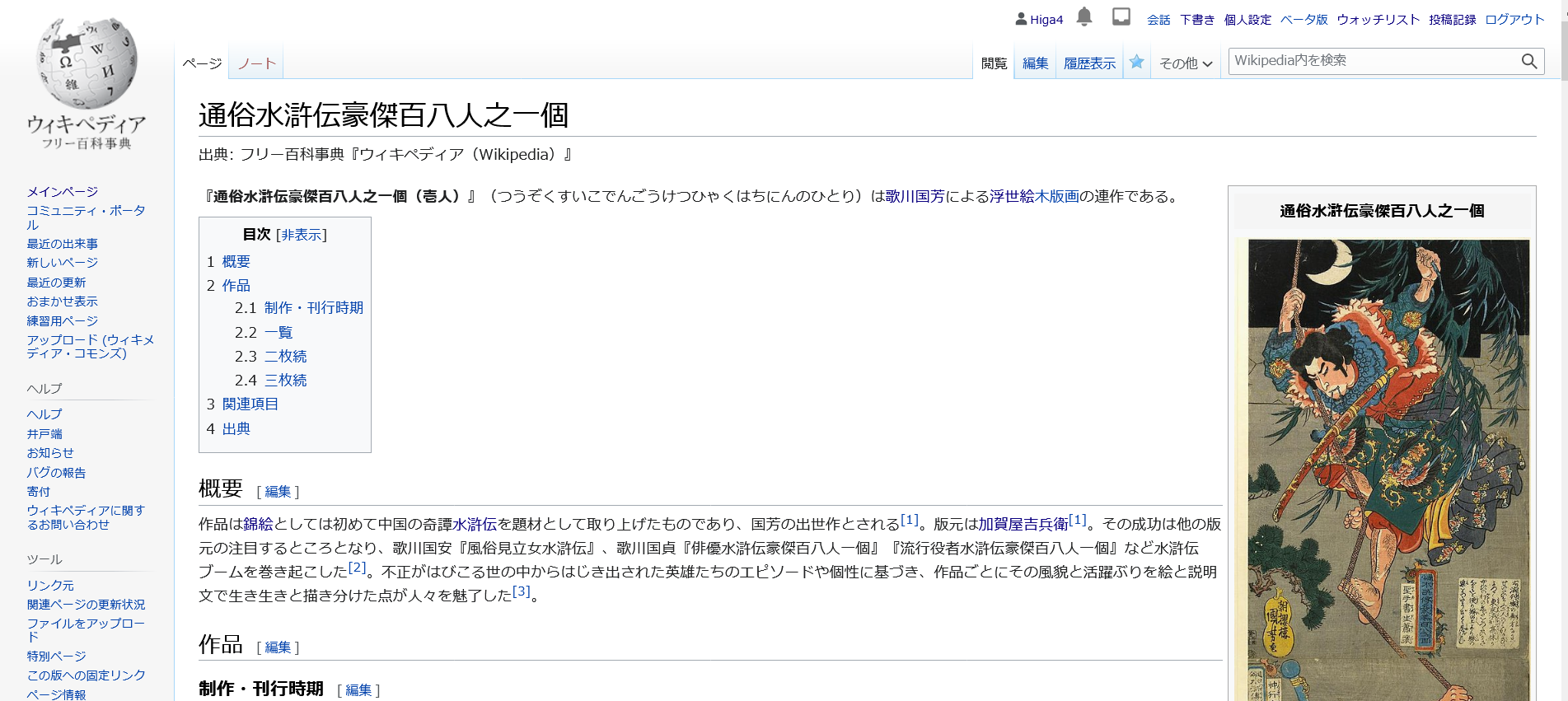

けっこうドキドキしながら『通俗水滸伝豪傑百八人之一個』という記事をウィキペディアに書きました。

この記事ではウィキデータを参照するテンプレートを2つ使っています。他の言語版では既に使われているのですが、ウィキペディア日本語版での使用状況やウィキペディアンのみなさんがどう考えておられるのかよく分かっていないため、ご意見などありましたらウィキペディア上でツッコミ頂けますと幸いです。

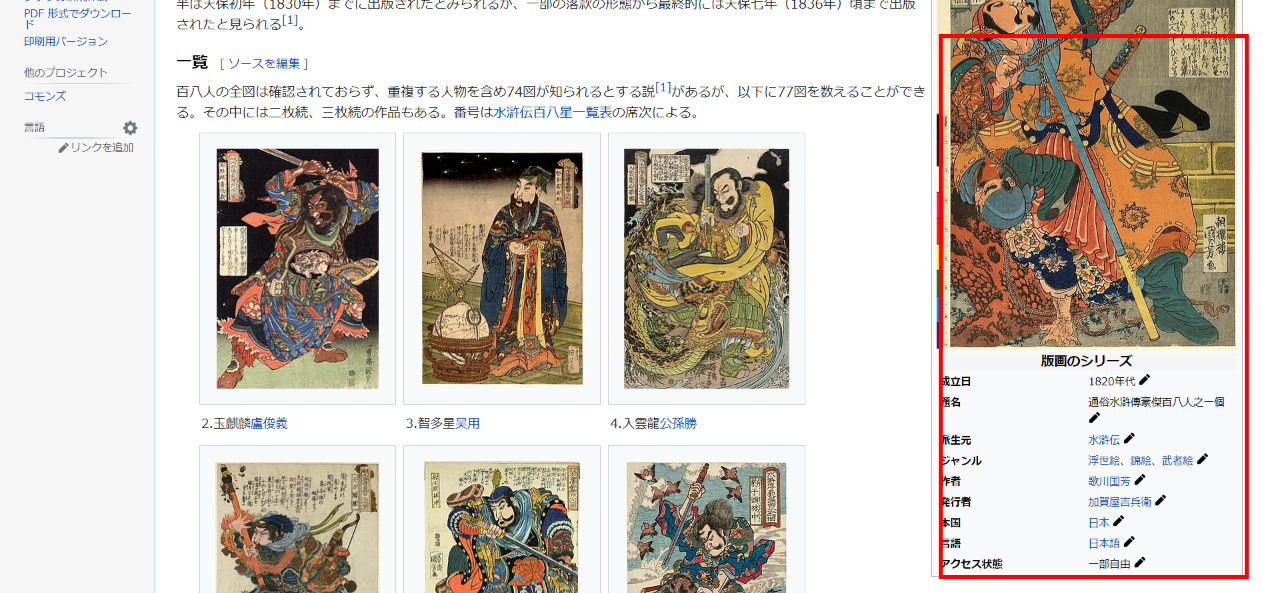

{{Wikidatabox}}

ウィキペディアの記事とウィキデータの項目がリンクされていれば、

{{Wikidatabox}}

と記述するだけで分類(この記事であれば「版画のシリーズ」)に応じてウィキデータの内容を元に適当な情報ボックスを自動的に表示するものです。

このテンプレートを使用する主な目的は、事実に関わる値はウィキデータ側に登録してウィキペディア側ではそれを参照する形にすることで事実情報を一元管理しやすくすることです。

他方、各国語で共通に使うものであり記事ごとに表現を変えられないため、日本語での表現が微妙に翻訳っぽかったり必要と考える情報が食い違っていたりして人により気になる点があるかもしれません。

いずれにしても始めてみないことにはわからないことも多いと思い、まずは分野ごとの情報ボックスのテンプレートがあまり使われていない、浮世絵の分野で使ってみました。

値を修正したり、詳細を確認したい場合は鉛筆アイコンを選ぶとウィキデータの画面に遷移します。見出しに相当する部分(プロパティ)の表記(例:ジャンル)をウィキデータ側で変えることもできますが、様々な文脈で使われることを考慮しあえて広い意味に取れる汎用的な見出しにしていることが多いため、その修正にあたっては注意してください。値の方は間違っていれば修正なり、悩ましいものは追加で両論併記したりすることは普通に行われます。

なお、このテンプレートは元々{{Databox}}という名前で開発されているのですが、日本語版ウィキペディアでは既に同名で別内容のテンプレートがあったため、{{Wikidatabox}}という名前で移植されています。この点に気をつければ、例えば本記事の英語版を作成する際にはテンプレート部分は自動的に各国語に切り替わるため、訳者は本文だけを翻訳すればよいはずです。次の{{Cite Q}}も同じです。

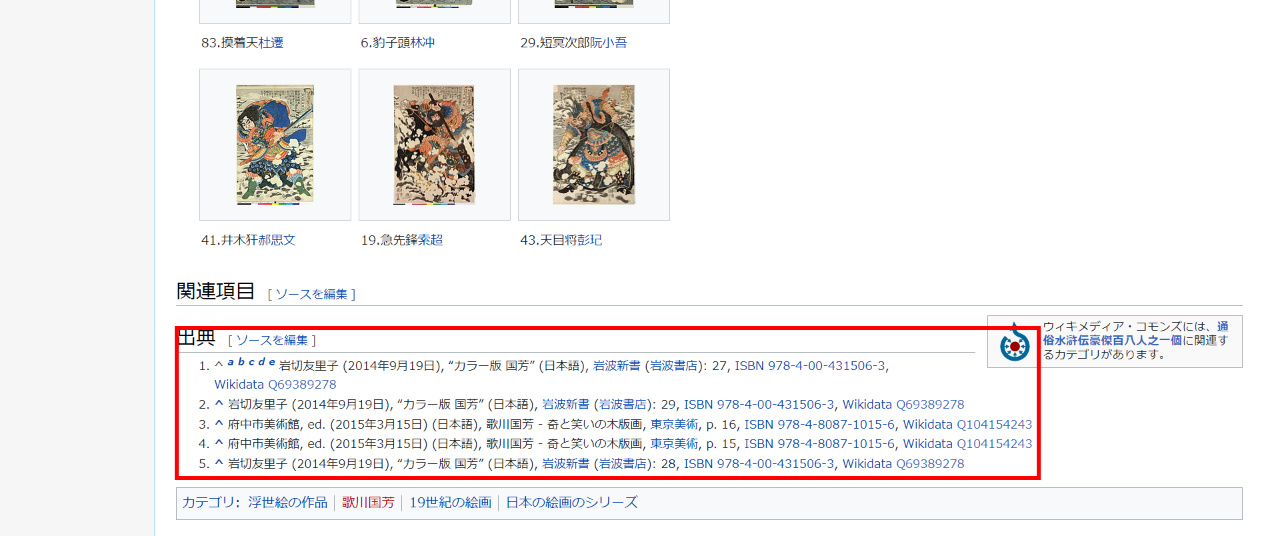

{{Cite Q}}

ウィキデータに登録された書籍のデータを元に出典表記を行うものです。

こちらも情報ボックスと同様に、出典に関わる事実情報をウィキデータから参照する形です。

<ref name="a27">{{Cite Q|Q69389278|page=27}}</ref>

のようにrefタグと併せてウィキデータに登録されている書籍の項目番号(ここではQ69389278)と必要な情報(ここではページ番号)を指定して出典用の表記を行います。

ウィキデータ側でいちど書名、著者名、出版社、出版日付などを登録しておけば、どの記事からでも上記のような記述をするだけで出典表記ができることになります。

画像は全てウィキペディア日本語版より(CC BY-SA 3.0)