自分流のマッピングに飽きたら機械による第三者チェックを受けてみるのも良いのではないでしょうか。チェックしてくれるツールやサービスはいろいろありますが、ここではiDにもv2.8から統合されたOsmoseを紹介します。

品質改善提案ツールで課題やエラー(の可能性があるもの)を消し込むにあたっては重要な注意事項があります。以下はOsmoseのウィキページに書かれているものです。

警告 1: Osmose/keepright などのためにマッピングしないでください。あなたが理解できている現実のエラーだけを修正したり、正しく改善する方法を知るためのものです!!!

警告 2: 機械的な編集はやめてください。自動的に編集できる内容であればosmoseはそうしていたでしょう!

以下、私自身のものとして検出された課題を対象にいくつか見ていきます。人により考え方が異なる場合もあるでしょうし、マッピング方法の正解はひとつだけとは限りませんが、何らかの参考になれば幸いです。

1 はじめに

osmose.openstreetmap.frにアクセスしてOSMアカウントでログインし、まず左上の「Change language」で日本語に切り替えます。

次に自分のアカウントのところにマウスカーソルを当てるとエラーのレベル1-3ごとの件数が表示されます。正確には対象オブジェクトの最終更新者が自分のアカウントに一致している件数なので、必ずしも自分が引き起こしたエラーとは限りません。レベル1の課題(深刻度:高)を選んで、いくつか見ていきますが、もしマッピング内容に心当たりのある方がおられましたらサンプルとして適当に選んだだけで他意はありませんのでご容赦ください。

326件ありました。従来、name内の単語先頭以外でのアルファベット大文字表記がレベル1として検出(日本ではたいてい誤検出)されていたので、その消し込みだけで飽きてしまった方もおられるかもしれませんが、先日この課題は日本では検出対象外となったので、実際的な課題を見つけやすくなりました。

2 レベル1の課題(深刻度:高)「レベルが合っていない道路」

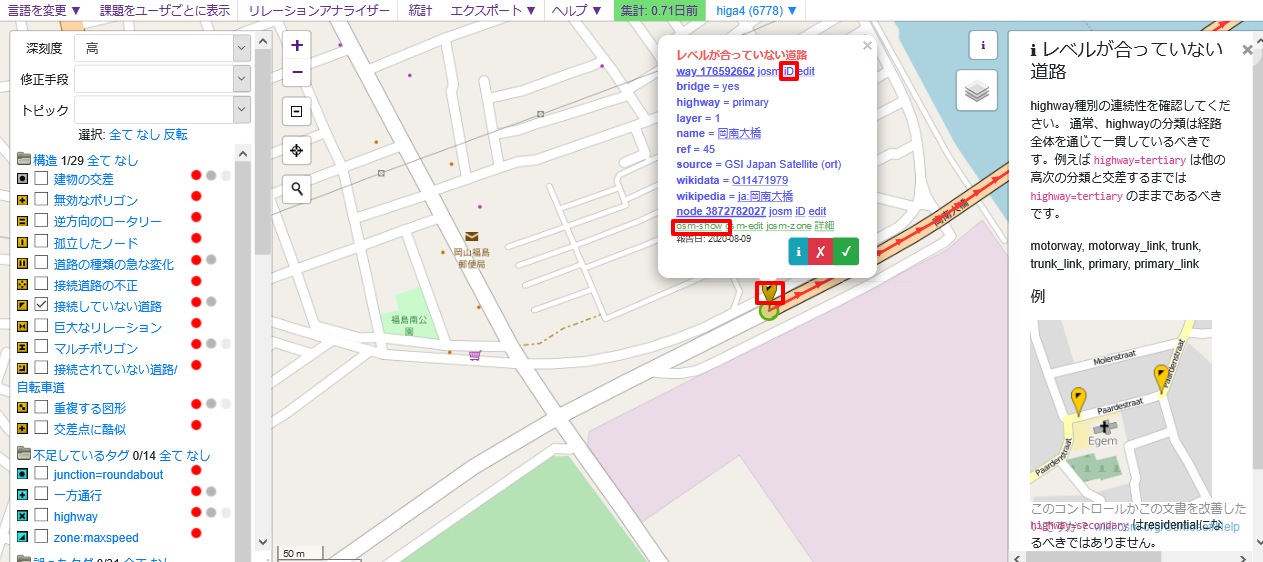

マップ上で確認するとわかりやすいので、1件目「レベルが合っていない道路」の位置カラムの座標値をクリックしてマップ上に表示します。現れたマーカーをクリックすると詳細が表示されます。

Osmoseの良いところのひとつはこの右パネルにあるように、修正のガイドラインや、ものによってはよくある誤った修正の回避方法が丁寧に説明されている点です。

説明を読むと、道路の途中でhighwayの種別が異なるものが接続されているという指摘のようです。

このあたりをマッピングした記憶は積極的には無いのですが、何かの拍子にどこかしら触ってしまったのでしょう。

確かに対象となっているウェイはprimaryですが、交差点でも無いところでtertiaryに接続されています。橋の切れ目になっているのでこの橋までがprimaryというマッピングが行われています。

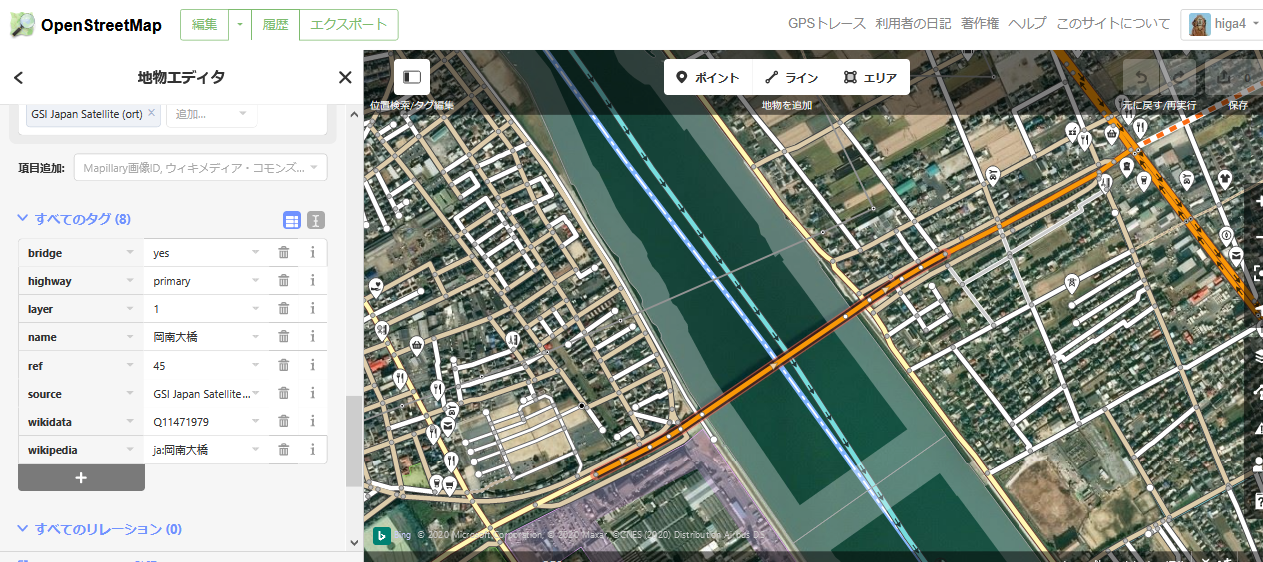

中央ポップアップのウェイの番号の横にある「iD」をクリックしてiDエディタで開いてみます。

ああ、橋にwikidataタグを付加した際にこのウェイを触ってしまったようです。対象は岡山県道45号線で、主線から少しだけ横に延びて川を渡っています。これは現地のことが分からないと手の出しようがありませんね。車道のマッピングに(私もそうですが)さほど詳しくない場合は、やみくもに修正したり、課題を修正済み/誤検出にしたりせず、あきらめてスキップすることも大事です。

ここではもう少し、道路についてはウィキペディアに載っていることが多いので、岡山県道45号線を調べてみます。すると

支線は、旭川を岡南大橋でわたり両岸を東西に結ぶ延長約 1 km の道路。

とあり、まさにこの橋梁部分はおおよそ1kmのprimaryで支線に相当することが分かりました。切れ目部分の背景画像をよく見るとセンターラインのある道路なのでその先がtertiaryなのも頷けます。丁寧にマッピングされていますね。

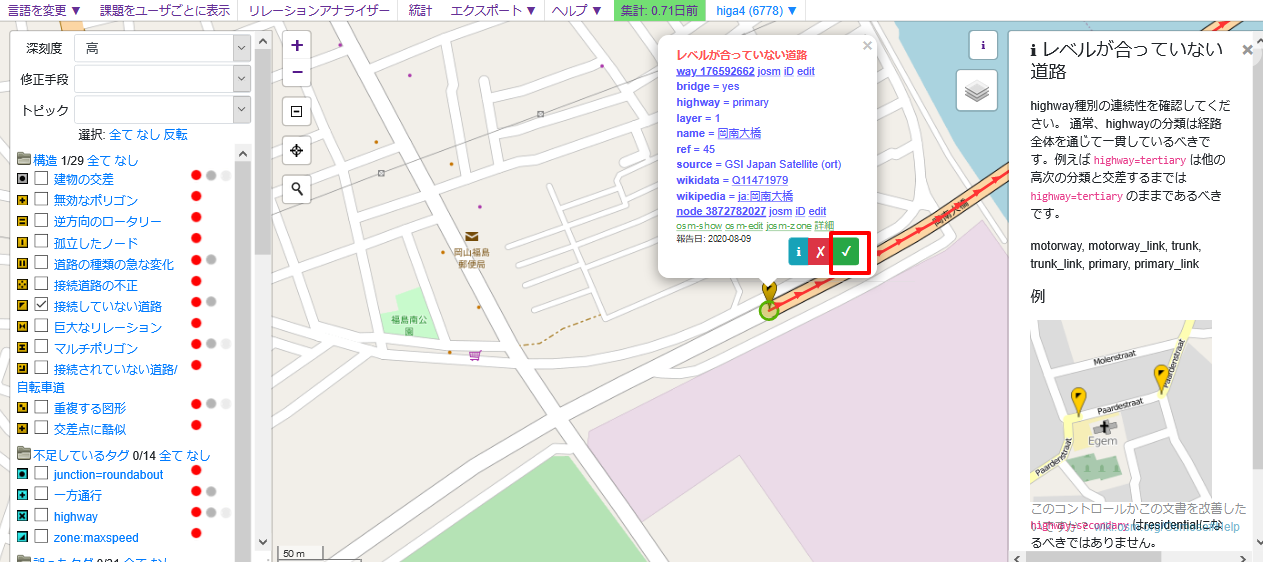

確認が取れたので課題を「誤検出」にします。

Osmoseの画面に戻って、課題ポップアップ右下の赤い「X」ボタンをクリックして、誤検知の印を付けます。(下記スクリーンショットではグリーンのチェックボタンが赤く囲まれていますが、こちらは実際に修正した場合に選びます)

これで以後はこの場所の同じ課題は検知しないようになります。

なお、マッピングを修正した場合は緑のチェックボタンをクリックしますが、通常は1日1回課題検知処理が走って、修正が間違っていたり不十分であれば再度課題のマーカーが現れます。

3 レベル1の課題(深刻度:高)「通行できない一方通行、もしくは駐車場か駐車場の入口のいずれかがない」

次は6件目を選んでみましょう。

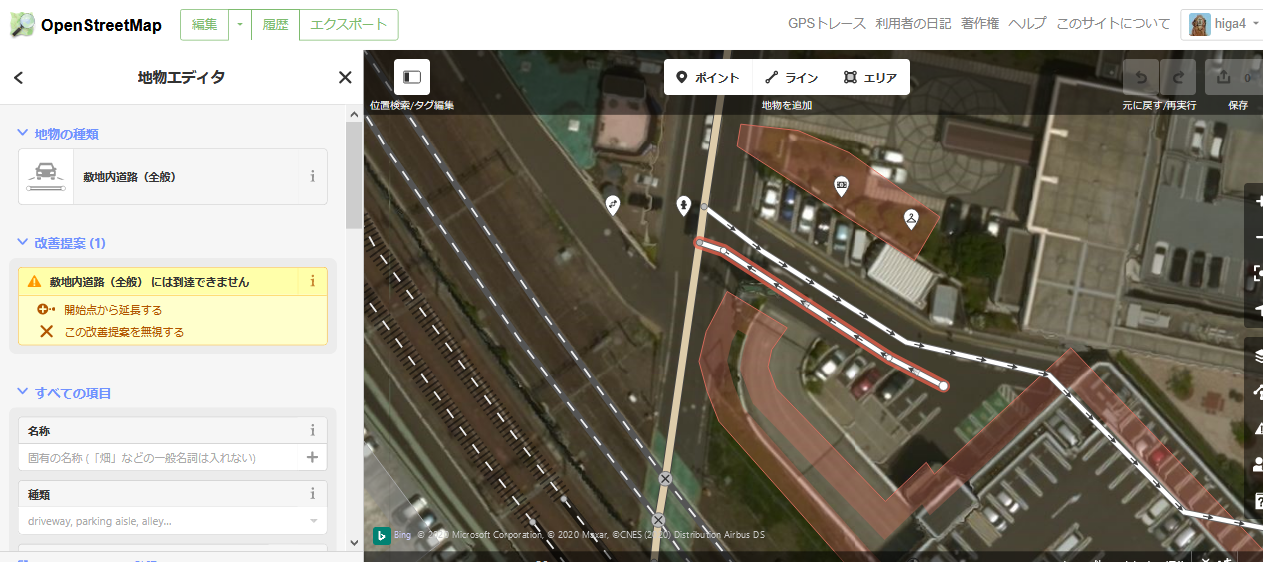

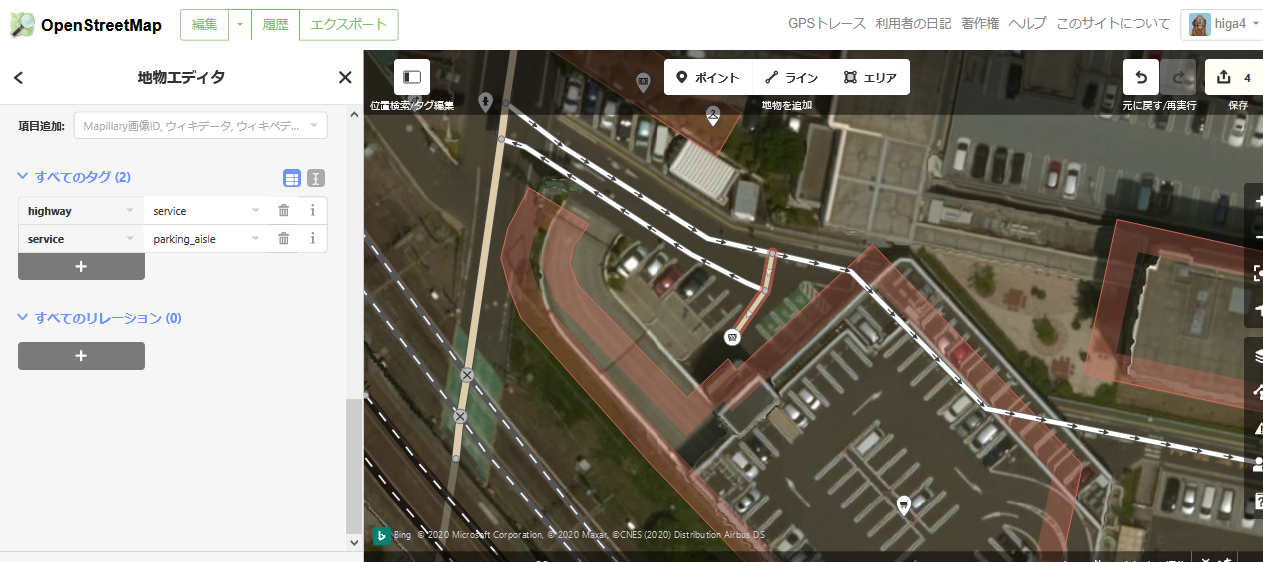

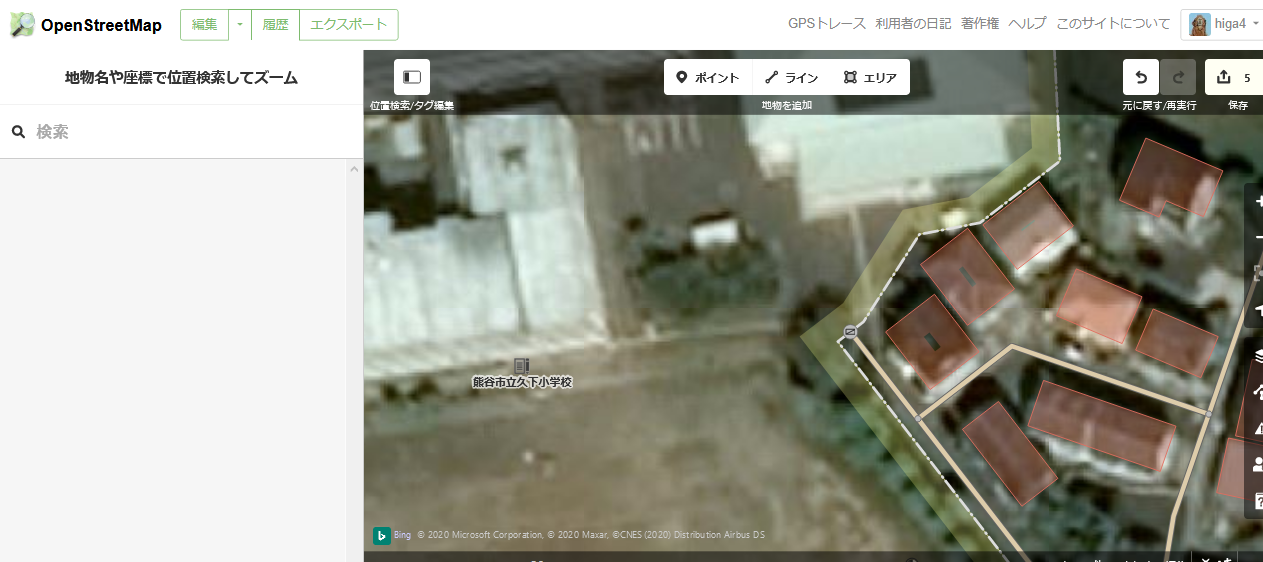

これは説明だけだとよく分からないので「iD」で開いてみます。

すると対象のウェイは一方通行になっているにも関わらず、ウェイの開始点がどこにもつながっていないことが分かります。(iDの改善提案機能でも左パネルで同じ課題を検知・案内していますね)これでは論理的にこの道路の入口にたどりつけません。入場する車線と退場する車線を分けて描いたものの、出る方の繋がり具合を描ききれていないようです。見えている範囲で矛盾無く描き足すとこんな感じでしょうか。(一方通行なしの駐車場内通路を追加)

エディタで修正内容を保存してOsmoseに戻り、緑のチェックボタンをクリックして修正済みにします。

4 レベル1の課題(深刻度:高)「重複するノード:位置とタグ」

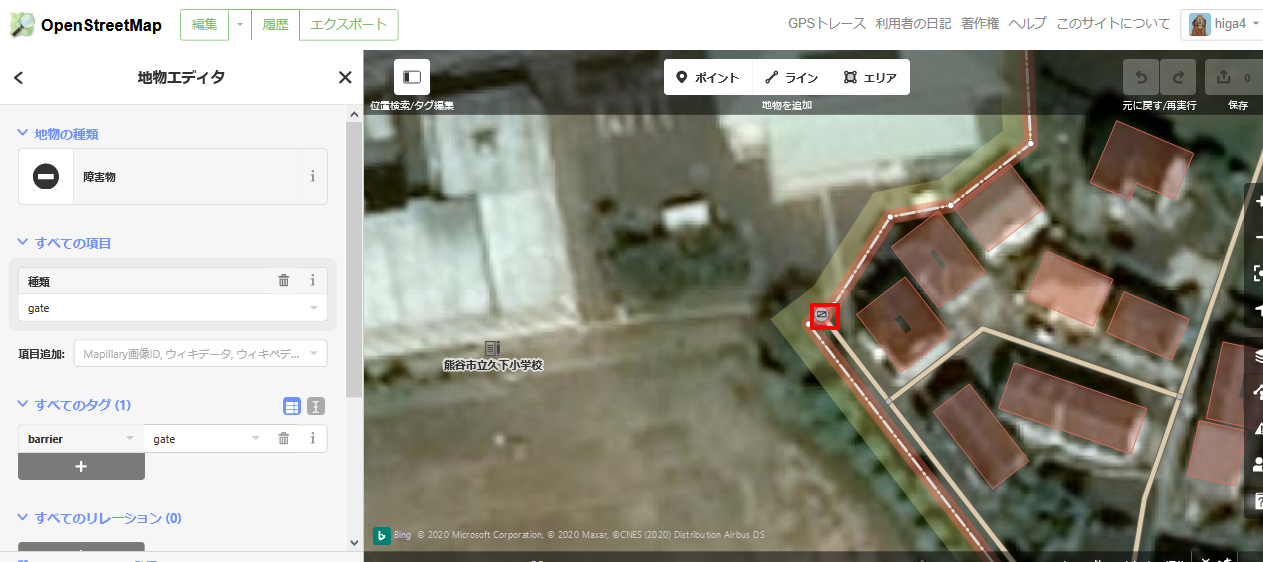

これだけ見ても問題点が分からないので「iD」で開きます。

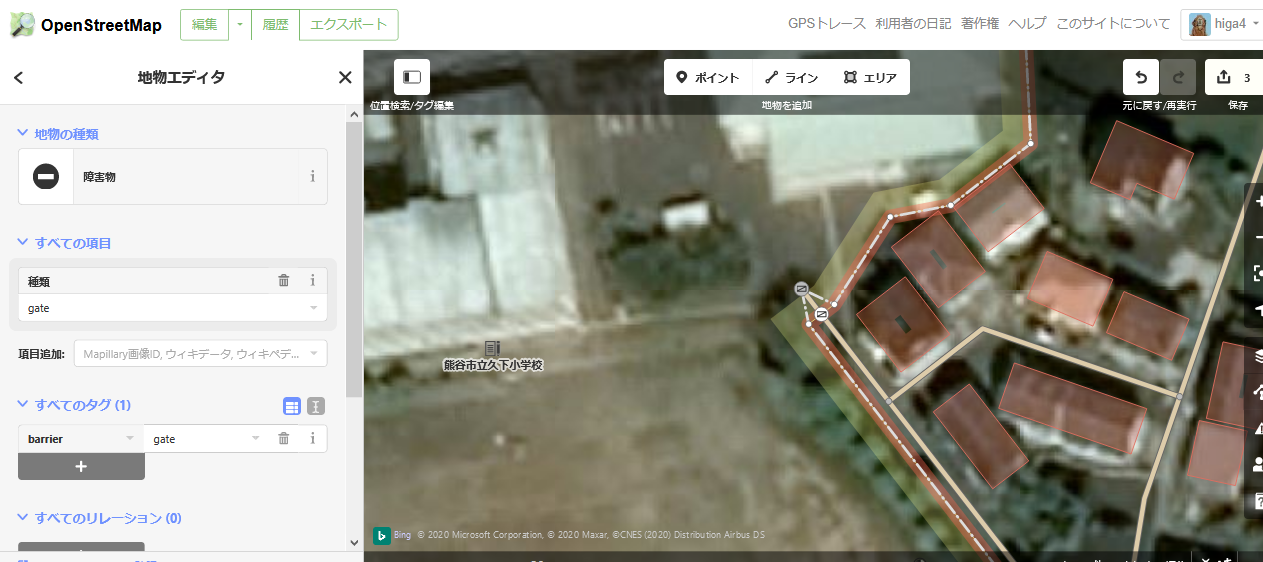

外見上は問題点が分からないので指摘されているノードを動かしてみます。

するとひとつに見えていた門(barrier=gate)ノードの真下にもうひとつ門のノードが隠れていました。全く同じ位置にノードが置けるのは垂直方向に別のオブジェクトが立体的に存在している場合ですが、学校の門でそのような立体構造物は考えにくいので、門のノードをひとつ削除した上で残りを元の位置に戻して学校の外周に接続します。このノードから校内に向けて敷地内道路も引くとベターでしょうがここまでにしておきます。

Osmoseに戻り、緑のチェックボタンをクリックして修正済みにします。

5 レベル1の課題(深刻度:高)「交差点に酷似しています。接続するかnoexitタグを使用してください」

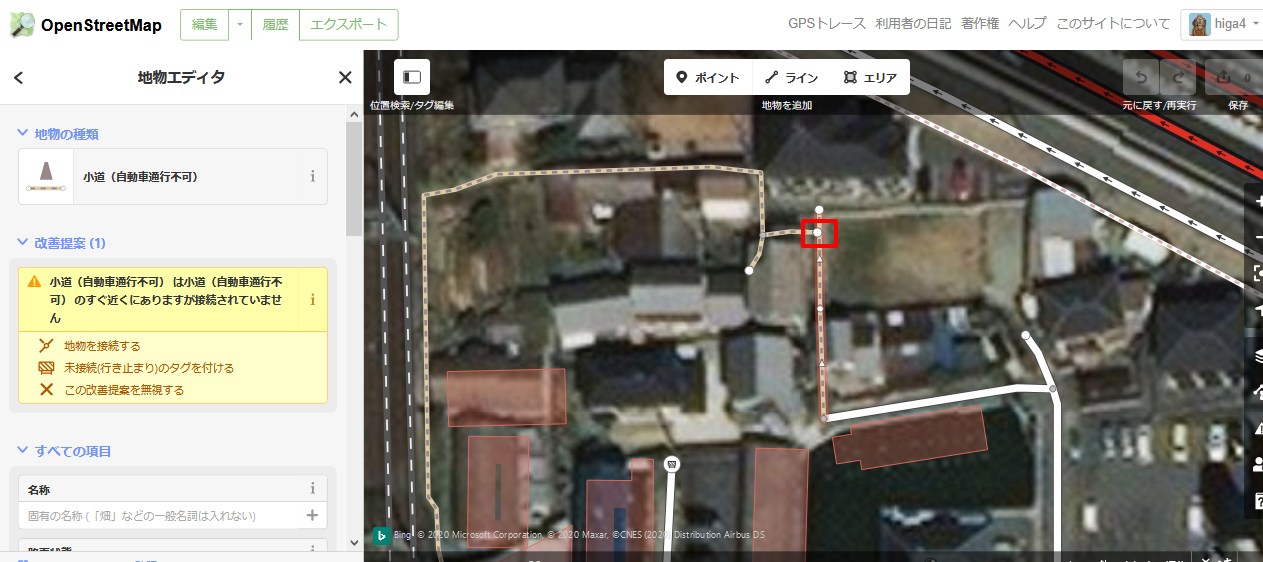

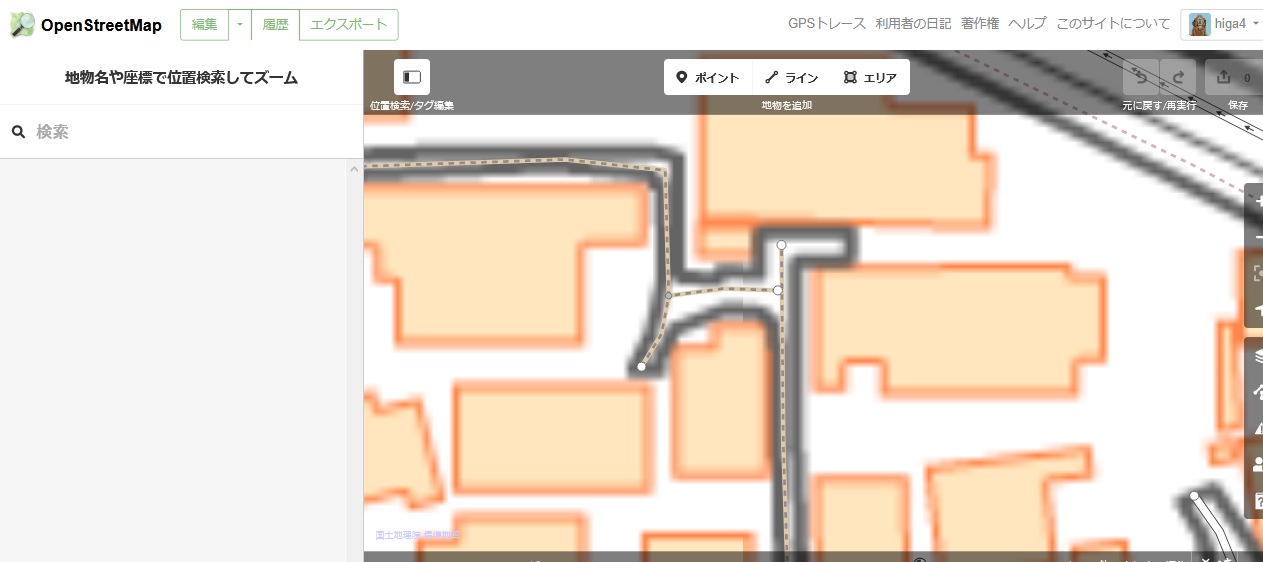

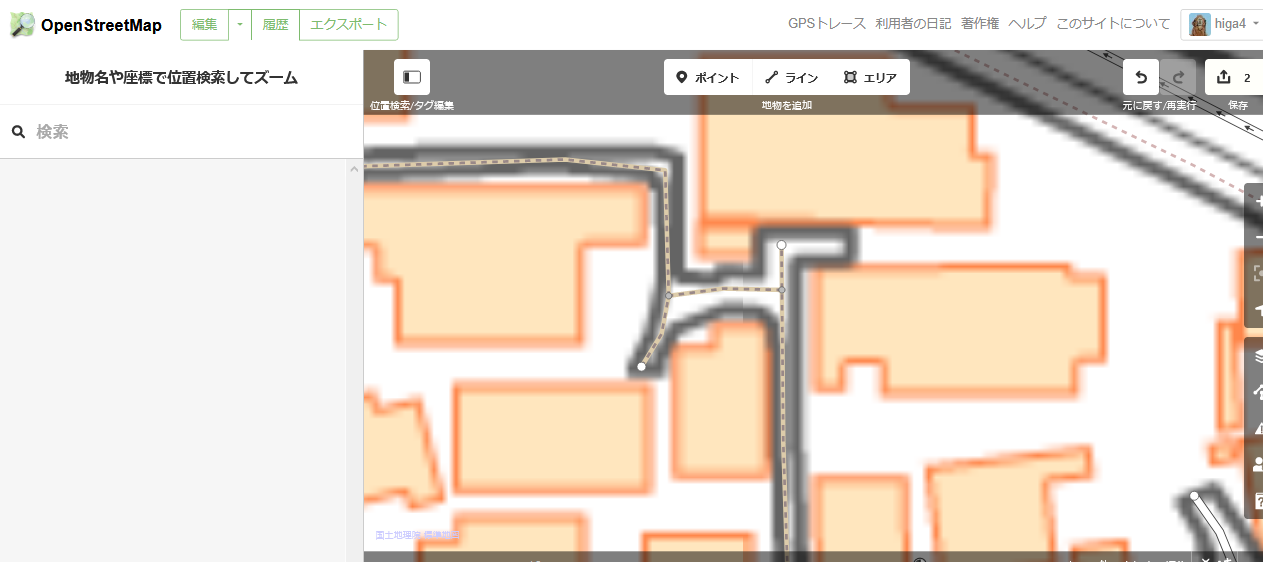

「iD」をクリックしてエディタを開きます。

iDでは接続したノードはグレイの点で、未接続のノードは白い点で表現されます。該当ウェイの上寄りに西側からウェイが延びて来ていますが、白い点なので接続していないことが分かります。背景画像を地理院地図に切り替えてみると、接続すべき道路であることが分かります、

白い点(ノード)をつかんで伸ばし、接続します。

点がクレイに変わりました。

なお、壁があるなどして接続されていない場合には、終端ノードに「noexit=yes」というタグを付けて行き止まりであることを明示します。編集結果を保存してOsmoseに戻って課題を消し込みます。

参考までに、上記例とは逆にiDではウェイを引いている際に別のウェイに近づいた際には吸い付くように勝手に接続される動き(SNAP)がデフォルトになっており、これにより例えば道路とそれに近接するエリアが不必要に接続されてしまっていることがよくあります。この動きは「alt」キーを押しながらウェイを引くことで無効化できます。(編集中に「?」キーでショートカットキー一覧を開けます)

6 レベル1の課題(深刻度:高)「気になるタグ: 勢州七福神めぐり=yes」

タグ付けしたいけど適切なタグが思い浮かばず、とはいえ何らか記録はしておきたいので仮のタグを付けた、というところでしょうか。OSMでは見当たらないタグは自分で発明してよいことになっており、私もよくやります。まぁ、仮に付けるならアルファベットにするか、noteタグでメモ書きしておくとベターだったかもしれませんが、やりたいことがよくわかるので私なら適切なタグを思いつくまではこのタグをあえて修正することまではしないと思います。

「七福神」でOSMWikiを検索して既存のタグを探してみます。デフォルトでは検索対象の名前空間が限定されているので「すべて」を指定して検索し直します。

見つかりません。「巡礼」で検索し直してみます。

見つかりました!POIに付加的なタグを追加するのではなく、ルートのリレーションでハイキングルートを描いて、その属性として巡礼(七福神めぐり)の経路であることを

pilgrimage=yes

で表現すると良いようです。

ここでは情報不足のため実際のマッピングは行いませんが、実際の経路などが分かっている方がおられましたらぜひ巡礼路を引いてみてください。

修正は行わないので課題の消し込みも行いません。

7 mapillary画像の自動解析による提案

OsmoseにはMapillaryの街路画像を解析して信号や速度制限などを認識し、マッピングされていない場合にはその提案をしてくる機能も追加されました。(この機能はiDエディタ内でも利用できます)

ひとつ例をとって紹介します。土地勘のあるエリアをマップ表示して、左上で表示対象の深刻度を「中以上」と指定します。表示されたマーカーのうち、明るい緑のものがmapillary画像に基づく提案です。

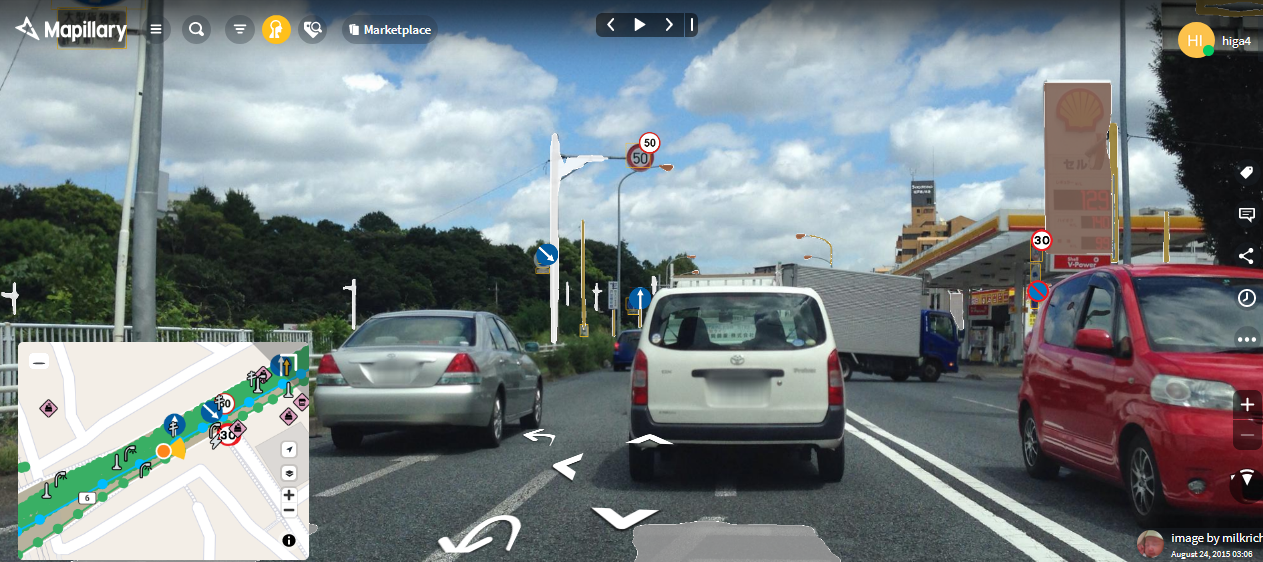

中央ポップアップ内に追加すべきタグが提案されています。mapllaryへのリンクをクリックすると提案の元になった画像が表示され、現地の状況を確認することもできます。

(CC BY-SA 4.0 mapillary)

確認すると速度制限50kmを正しく認識しているのでこの提案は実際にマッピングしても良さそうです。以後手慣れたエディタを使ってマッピングします。

8 さいごに

Osmoseを試してみる場合はまずは自分のマッピングに対する課題を一覧から選んで、やり方に慣れてから徐々にその範囲を広げていくと良いでしょう。他人のマッピングに手を入れる場合はくれぐれも注意してください。そのマッピングの意図がよく理解できていないうちは修正すべきではありません。

実際やってみると判断に迷うものが多数あります。マッピングのグッドプラクティスはたいていOSMWikiのどこかしらに書いてあり、世界中のOSMerのノウハウが詰まっていますのでぜひOSMWikiの検索に親しみながら改善を楽しんでください。OSMWikiは英語版をベースに誰かしら思い立った人が各国語に翻訳しています。日本語記事が無かったり古かったりするものも多々ありますので、翻訳に参加してみるとより理解が深まります。間違いは誰かしら修正してくれますので、見様見真似で大胆にやって構いません。OSMWikiを読んでもよく分からない場合はコミュニティに相談してみると良いと思います。

ここまで見てきたように、機械によるチェックはあくまで補助的なものであり、修正の要否には人間の判断が不可欠です。判断がつかないものもあります。無闇に白黒をつけて課題の数を減らすことを目的にするのではなく、いったん保留にすることも必要です。それでもなお、こうした課題に向き合うことで、自己流のマッピング方法が改善されていくことは間違いなく、それこそがこうしたツールを使う最大の効果だと思います。

操作説明の詳細はWikiを参照してください。

Happy Mapping!