この記事はなに?

会社で行われたビジネスコンテストを解説した記事です

失敗も含めて、赤裸々に書きました!

グループで作業することの難しさ・楽しさ・面白さが伝われば嬉しいです!

非常に長いので、忙しい人は結論だけ読んでもらえれば大丈夫です!

![]() 結論へ

結論へ

弊社のグループワークの紹介

- 毎月第三金曜日に集まって、1年間かけてビジネスアイディアを考案する

- 今年のテーマは「web3.0とAI」🤖

- 優勝チームには忘年会でビンゴカードが追加で1枚GET

(弊社のビンゴ大会は景品がiPadなど超豪華なので、みんな割と本気で優勝を取りに来ます!)

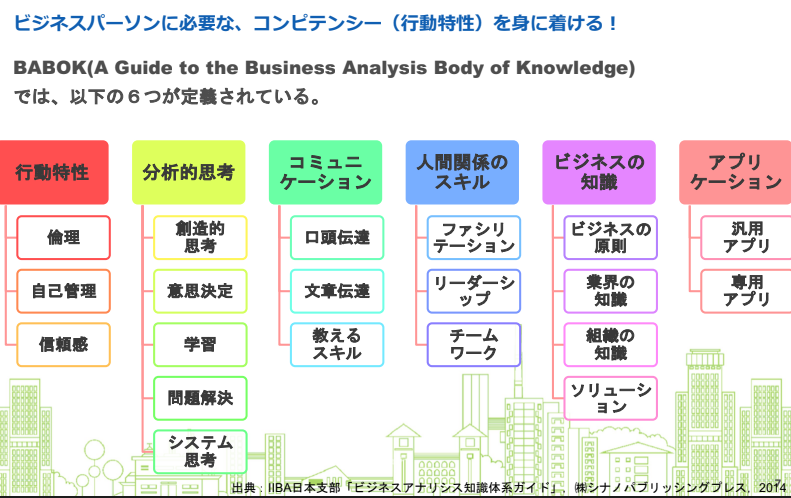

グループワークの目的

エンジニアとして技術面のハードスキルだけでなく、コミュニケーションなどのソフトスキルを伸ばすことを主に目的としています

タクシードライバーが「運転できます!」と言っても何の強みにならないのと同じように、

エンジニアは開発ができて当たり前!

コミュニケーション能力や発想力・企画力などの

開発力+αのスキルがあって初めてビジネスに活きる!という考えから生まれました!

はじめに ~チームとグループの違い~

人を集めただけではチームにはなりません。

チームは自ら作り上げられていくものです。

グループで仕事していく中で、苦しい状況に陥るときは必ず訪れます。

そういう時にこそチームとしての真価が問われます。

というわけで、我々のグループがいかにしてチームに進化したのか時系列を追って見ていきましょう!

グループワークの経過報告

5月: グループ名が爆誕

●やったこと

・アイスブレイク

・web3.0・AIについて調べる

私が入社したてだったので、

全員、初めましての状態からのスタートしました。

自己紹介をして、かなりたどたどしい雰囲気から始まり、

「ゴールデンウイークに何やっていた?」と雑談から始めて徐々に打ち解けていきました

メンバーの一人がGWに「幸せのパンケーキ」に行った話で盛り上がり、

「じゃあ、グループ名も『幸せのパンケーキ🥞』にしましょうか?」ということで、グループ名が爆誕しました!

(なお、その後、男7人で幸せのパンケーキを食べに行く懇親会を企画したことろ、誰も乗るものがいなかった)

今、振り返ってみるとオリジナルの名前やロゴ・キャラクター、キャッチコピーなどを作って、グループにアイデンティティを与えることは、メンバー間の結束力を強める上でいい方法だなと思いました!

まずは、今回のテーマである「web3.0」について調査するところから始めました。

「web3.0ってなんじゃらほい?」ってことで各自調べたことをスライドにまとめました。

(応用範囲が広く結構、なんでもできるイメージ!)

調べた内容をもとに、30分ほど時間を取って、各自、新規サービス案のブレストをしました。

メンバー間で投票し、結果、Cさんが考えた「理想の動き追及サービス」が見事、最多得票(7名中4票)を獲得し採用!

1. 映像を読み込ませることによって自分の体形をAIに覚えさせる。

2. 読み込ませた体の特徴(足が短い、肩幅が広いなど)にあわせてあらゆる動作の理想を導き出す

3. もう一度動きを読み取らせ理想との合致率を算出し、使用者が理想の動きをできるようになる。

なんか良さそう!

予定よりも早く進んでいる!

順調♪順調♪ (^^♪

6月: サービス案決定!

●やってこと

・ターゲット明確化

・ターゲット

・解決したい問題

・ペルソナ作成

・サービス名確定

AIを使って理想の動きを追求することは決定したが、

どのスポーツに絞ろうか、議論が難航。。。

「ゴルフのアドバイザーはどうか?」

「金持ちが多いし市場規模も十分にある。」

「ただ、競合が多いので、もっとニッチなスポーツに焦点を当てよう!」

競合が少なそうなスポーツのアイディアを出し合う

「野球?」「う~~ん、ニッチではない」

「テニス?」「う~~ん、リア充がやってるニッチではない」

「スノボ?」「う~~ん、リア充がやってるしフォームのアドバイスが難しそう」

「・・・。」「う~~~ん」

「ダンス?」「う~~ん、いいけど、リア充がいるし種類が多すぎるから限定してはどうか?」

「社交ダンスはどうか!」

「なんか、良さそう!!リア充感がなくて真面目なところが」

→ 即採用!!

サービス決定!

社交ダンスのアドバイスをくれるAIツール「DanceOpti」

DanceとOptimazation(最適化)を掛け合わせた造語

Midjourneyでかっちょいいスライドも完成し、

完璧じゃん!

競技人口が10万人いるから、大丈夫っしょ!

ドンブリ勘定で

10万人 × 2万円/月 × 12ヵ月 = 240億円の市場規模!

(プロ野球球団1つ分の経済規模!?)

市場規模も十分

スケジュール通りで順調!

そんなふうに考えていた時期が俺にもありました

※実はこの時に、よく発言する人の意見ばかりが採用され、

全員が納得して次のステップに取り掛かっている状態ではなかったです

7月: 崩壊が始まる

さて、社交ダンスのフォームを改善するアプリとは決まったものの、

社交ダンスについての知識が全くなかった。

知り合いに社交ダンスをしている人もおらず、ユーザーが何を求めているのか皆目見当がつかなかった

「みなさん、社交ダンスしたことありますか?」

「ないっすね・・・」

「・・・。じゃあ、知り合いに社交ダンスをしている人いますか?」

「ないっすね・・・」

「・・・。そもそも社交ダンスに興味ありますか?」

「ないっすね・・・」

「・・・。どうしますか?」

「・・・。」

重たい沈黙

知識も興味もないものに対しては、

全くアイディアが思いつかない

さらに、

ソフトバンクがすでに類似サービスを展開していたことが発覚![]()

「AIスマートコーチ」:「動画を比較、分析、振り返り」を通じてスポーツのスキル向上をサポートします。

どうして、もっと早く気づけなかったんだぁー!!!

あまりのショックに、誰も口を開かない時間が流れる

そんな中、恐る恐る尋ねてみました。

「この案はやめにしましょうか・・・。」

「・・・。」

みんな黙ってうなずいた。

こうして、今までの議論はなかったものになり、

振り出しに戻りました。

この日の残り時間はあと30分。

「どうします・・・?」

「・・・・・・・・。」

「どうしましょうか・・・」

重たい沈黙の時間が流れて、

具体的なアイディアは出ずに時間だけが流れていく。

もうどうしようもなくなったので、

ラスト5分でタスクを雑に高速に決め、

「各自、AIを使ったサービス考えてくること!

やり方に関しては、各自に任せる!」

というとてつもなく投げやりなタスクを振って終了。

プロジェクトが崩壊する瞬間を目の当たりにしました。。。

8月: 天啓を授かる

投げやりなタスクを振ったので、当然、いいアイディアが出てくるはずもなく、

開始した時から、どーする?どーする?とはいうものの、

「特に思いつきません・・・。すいません・・・」

と最悪の空気が流れる。

4か月かけてやってきた作業を

3時間でやらなければいけない状況に追い込まれてしまった。

「なにかいいアイディアはないか」

「なにか、物体との距離を測定し、動きを検知してAIに学習させることをスポーツ以外にも応用できないか?」

そんな中、これまで発言が少なかったBさんがぼそりといいました。

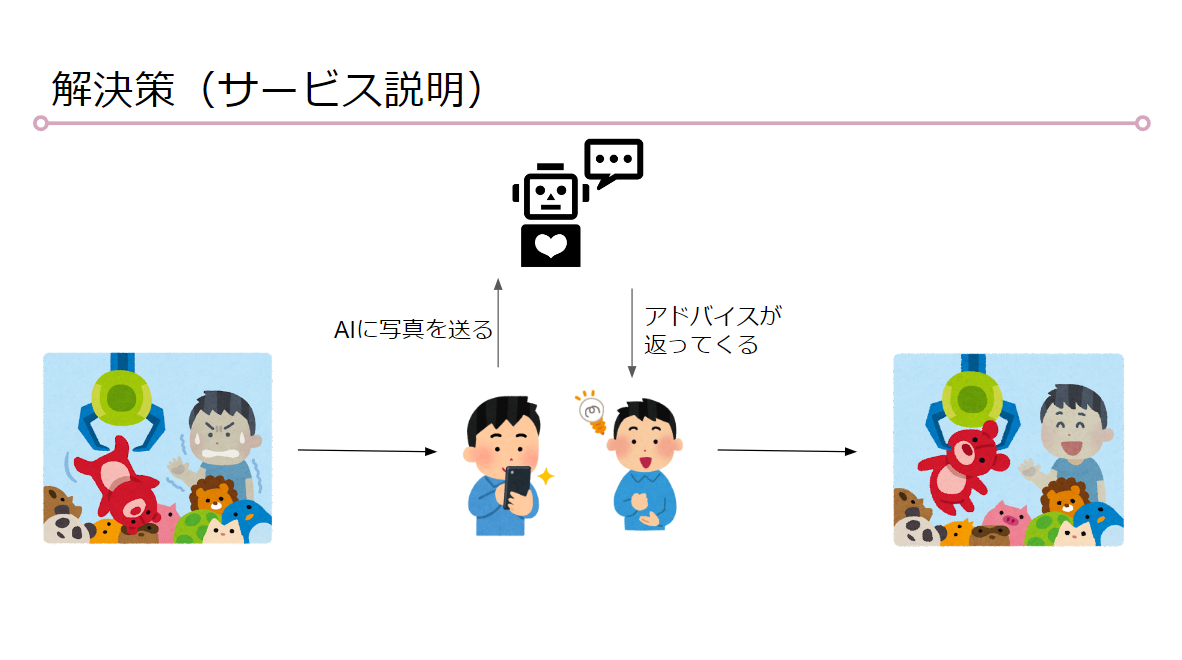

「クレーンゲームはどうでしょうか?」

Bさんは当時、クレーンゲームにハマっており、攻略法を日々、探しているところでした。

物体(景品)との距離を測定して、最適な動き=ボタンを押すタイミングを提案する

まさにクレーンゲームの攻略に必要なことではないか!

「イケる!これならイケる!!これしかない!!!」

9月: 2回目の振り出しに戻る

・中間発表

テンションが上がって、いろいろと妄想したのはいいものの、

自分たちの技術スキルでは到底、作れない絵空事だと判明

「そもそも物体との距離をどうやって測るんだ?」

「AIにどういうパラメーターを渡して学習させるんだ?」

「最適解が出たとして、どうやってユーザーに伝えるんだ?」

「実現可能性0じゃん!」

「やっぱこれ無理じゃね?」

振り出しに戻る(2回目)

15分でつくった雑なサービス説明で乗り切ろうとしたが無理があった

他のグループの発表では、AIではなく、自分たちが本当に欲しいと思うサービスを提案していたことに衝撃を受けました

「自分たちの論理を優先して、ユーザーのことを本気で考えていなかったのではないか?」

その日は悶々とした気持ちで帰路につきました。

10月: 再び、行き詰まる

今から、大幅な変更はさすがにスケジュール的に無理なので、マイナーチェンジで対応することにしました。

我々はAIにとらわれ過ぎていたのでは?

実現可能性を考慮して、

youtubeのような、クレーンゲームに特化した動画プラットフォーム案を考える

こんなサイトさればいいなぁーという自分たちの願望をかなえてくれるサービスを考えるようになりました

(この時初めて、ユーザーのことに真剣に考え始めれたかなぁと思います!)

なんか良さそう!

「じゃあ、youtubeでよくね?」

「・・・。(´・ω・`)」

メンバーが思わず漏らした本音に誰も答えれませんでした。。。

自分たちのサービスにしかないオリジナリティが必要

youtubeは単語から動画を検索できるが、撮影した映像からオススメの動画を検索できる機能はyoutubeにはないのでは?

そこに自分たちの独自性が出せるのではないか?

11月: 怒涛の追い込み

「とにかく仕上げないと、マジで間に合わない!!!」

締め切り間際の切迫感で、

グループの一体感はMAXに!

Aさん「スライドのデザインやります!」

→「すごい!めっちゃキレイ!」

Bさん「想定問答を作ってきました!」

→ 「いいね!対策ばっちり!」

Cさん「ビジネスモデル図を修正します!」

→ 「OK!分かりやすくなった」

新卒のDさん&Eさん「プレゼンの発表者をやりたいです!」

→ 「まかせた!!」

危機感を目の前に、みんなが自分の役割を考え自発的に動くようになりました。

すると、、、

「・・・おや!? グループのようすが・・・!」

(キラキラキラーン✨)

グループがチームに進化した!!

スライドのデザインも完璧なものに仕上がった!

事前に練習をして、プレゼン発表も万全!

どんな質問が来ても答えれるように、想定問答も準備万端!

最終的に出来がったビジネス案

ユーザーを閲覧する一般ユーザーと、攻略動画をアップする攻略ユーザーに分け、

マネタイズは広告表示の収入と、月額300円で広告が非表示になるユーザー課金の2本柱にしました!

あとは、プレゼンするのみ!

いざ、勝負の時!!

絶対に、ビンゴカードをGetして、iPadを当てるのだ!!

12月: 最終発表

満を持して臨んだプレゼン大会。

抽選の結果、出順は7組中の5番目

いい流れ!

1組目からビジネスプランが考えられていて、なかなかいい発表でした。

(みんなそんなにもビンゴカードが欲しいのか!?)

そして、いよいよ発表の時!

一年間かけて仕上げたネタを5分のプレゼンに全てを込める

脳内では、

M-1の出囃子のファットボーイ・スリム(Fatboy Slim)『Because We Can』が流れていた

ギフィギャンギャンギャンギャンギャンギャンギャンギャンギョーン !!

アッオー、アッオー♪

いざ、発表!!!

発表をしてみると、5分の時間はあっという間でした。

何度も練習した甲斐があって、詰まることなくスムーズな発表ができました。

プレゼン後の質疑応答の時に、

「ビジネスモデルはどうなっているの?」

「こんな機能を考えたら?」

「この場合はどう対応するの?」

という質問が来ましたが、想定問答で事前に準備していたので、

問題なく答えることができました。

(想定問答集つくっとおいて本当によかったぁー!)

他のグループの発表を見ていると、グループによってサービス説明に時間をかけていたり、プロダクトビジョンの説明に時間をかけていたりと、重視している点が違うんだなぁーと非常に参考になりました。

結果発表ぉぉぉーーー!!

緊張の一瞬。

「3位から1位のグループを発表します!」

「3位、森のくまさん!」

「2位、IT カルテット!」

(おぉ!これはあるんじゃないか!?)

「そして、1位は・・・」

「本田⊿(三角形)!」

(あぁー!まじかぁー!)

ふたを開けてみると、

7組中5位でした。

なんとも惜しい結果でしたが、こうしてただのグループが一つのチームへと進化したのでした。

1位のチームは、チームのキャラクターやMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)、「このサービスで達成したいことは何か?」「ユーザーが何を求めているか?」など、

「なぜこのサービスが必要なのか?」という説明がすごく詳しくされていました。

サービスの方向性を決めることに多くの時間を使っていたことが伝わりました。

振り返り📖

プレゼン発表後、メンバーと

KPT(Keep, Problem, Try)で振り返りを行ったので、

ざっと箇条書きで紹介します!

Keep(よかったこと)

・実現性を考えてアイデアを練り直したことによって現実味が出た

・途中からの巻き返しの速さ

・事前に質疑応答の回答を考えていたので当日はスムーズだった

・新卒の2人が率先してプレゼンの発表をしてくれた

・回を追うごとにみんなが積極的に発言、行動できた点

・役割分担がしっかりとできていて、それぞれ担当して制作、貢献したものがあった

・毎回のグループワークの目的を決めたことで議論がそれにくかった

・スライドのデザインめっちゃ、綺麗でした!

・あまり競合がいないジャンルのシステムに対してアイディアを出せたこと

Problem(問題点)

・途中で方向転換してしまったこと。下調べ不足か。

・方向転換するかしないか、するとして何にするかで少しグダった

・ジャンル的にはあまり同様のものがなく、想像しにくい部分があり共感される部分が少なかったのかなぁと思いました。

Try(反省点)

・予定は結構押してしまうので、できるだけ早めに余裕をもったスケジューリングをする(11月はバッファにするなど)

・事前に競合製品を調べ、アイデア自体に問題がないことを慎重に確認してから次のステップに進める

・アイデアを考える時は市場調査をしっかりした方が良かった

・アイデア出しの時点ではプランBも用意しておいたほうがいいかも?

・共感されやすいジャンルは競合も多いが、発表時に共感が得られやすく票が集まりやすい。あまりないジャンルに対して挑戦すると共感されにくく票が集まりにくい。だが、競合が少ないジャンルの第一人者になれるのでうまい塩梅を考える

・グループワーク前に事前に情報共有する、次のグループワークまでに考えてほしいことをグループワークの最後に共有する。(1ヶ月の間の時間を上手く利用する)

・入念に計画しても危ない状況になった場合も議論を止めない。なんとか捻り出すことを諦めない。

結論

予定はあくまで予定であり、計画通りにはいかないのが普通

それでも、計画を何度も立て直し、計画の精度を高めていくしか方法はない!

超概算見積もり、概算見積もり、見積もり、詳細見積もりという風に、

(神社のおみくじシステム)

時間の経過とともに段階的に計画の詳細を詰めていく方法がおすすめ。

0からサービスを考えるという、わからないことが多い場合は、

当初の予定に固執せず、予定は何度も立て直すものぐらいの気持ちの方がいいです。

詳細を詰め過ぎず、やりながら変更していく、柔軟なスケジュール計画を持つ必要がありました。

事前調査は重要

・競合他社はいないか?

・実現可能性は?

・収益分析の妥当性は?

サービスの概要を調査をせずに、さきに手を動かして作業すると後でとんでもないどんでん返しを食らいます![]()

特定の人しか話していないMTGは機能不全を起こす

ディスカッション形式のMTGではなるべく話す割合を均等割りを目指す

(達成する必要は全くないが、意識づけすることで、「しゃべりすぎ」「しゃべらなさすぎ」を防げる)

MTGの目的は「みんな仲良くおしゃべりすること」ではなく、認識を合わせること・合意形成を取ること

発言のない人に話を振る、という意識づけをしないと

一部の発言者と多数の傍観者という構図を生み出してしまう

普段、発言しない人から思わぬいいアイディアが出てくることはよくあること

得られた教訓

早く失敗し、小さく失敗し、多く失敗しよう!

はじめから完成を目指さず、未完成の状態でもフィードバックをもらうようにしよう!

とはいえ、未完成のものを人に見せるのは勇気のいる行動

言いたいことがいっぱいあるのは分かる!

指摘したいところだらけなのも分かる!

でも、

まずは、褒めよう!

未完成の状態で見せてくれただけで、認識・方向性合わせの機会がくれたことになる

大幅な工数削減に貢献している!!

「完璧な状態に仕上げてから提出しよう!」とすると、間違いなく期待していたものと違うものができて大幅な手戻りが発生します!

迷ったら、悩まずにまずは見せよう!

そして、正直に進捗を見せてくれた人には、感謝と敬意を忘れないようにしましょう!

最後に

というわけで、自発性という内部要因に加え、〆切という外的要因によって、

ただのグループがチームに進化する過程を書きました。

この記事を通して、

グループワークの楽しさと難しさが伝われば幸いです。

ポイントとして、

-

早く失敗する

早めにフィードバックをもらうことは大幅な工数削減に貢献する -

目標を明確化する

「私たちは何を目指しているんだっけ?」

判断に迷った時に指針となる方向を確立する -

心理的安全性の担保

なるべく他の人に話を振って、質問しやすい環境をつくる

の3つが大事だと感じました

この記事が何かの

お役に立てれば幸いです!!