はじめに

「仕事上の目標」の達成だけではなく、なんとなく存在している「周りの期待」にも応えたい。

「仕事上の目標」、「周りの期待」に応えているだけでは、「なりたい自分」にはなかなかなれない。

「仕事上の目標」って、ボーナスや給料の評価に繋がるので、客観的にも評価してくれるので、色々わかりやすい。

一方で、「周りの期待」や「なりたい自分」って割とふわふわしている。

そんなふわふわしている2点にフォーカスを絞った「日常」に対しての振り返りを続けている中で、「経験学習モデル」と出会い、なんとなくまとめてみた記事がこちらになります。

経験学習モデルとは

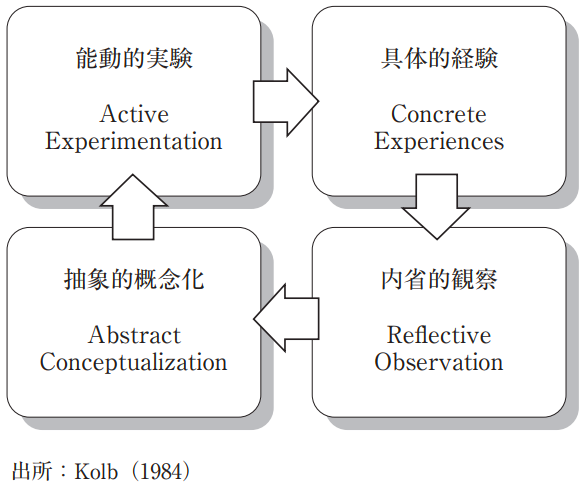

「経験学習モデル(experiential learning model)」という、ディビット・コルブの提示した理論1。

- 具体的経験

- 学習者が環境(他者・人工物等)に働きかけることで起こる相互作用

- 内省的観察2

- ある個人がいったん実践・事業・仕事現場を離れ,自らの行為・経験・出来事の意味を,俯瞰的な観点,多様な観点から振り返ること,意味づけること

- 抽象的概念化

- 経験を一般化,概念化,抽象化し,他の状況でも応用可能な知識・ルール・スキーマやルーチンを自らつくりあげること

- 能動的実験

- 経験を通して構築されたスキーマや理論が,アクション(実践)されてこそ意味がある。

- 後続する経験や内省が生まれうる。

昨今の研究では、特定スキルを伸ばすのに、このモデル(ないしは他のモデル)を活用できないか?という研究が盛んなようです3。

本記事では、「日常」を改善していくことにフォーカスしますので、最新研究は追わず、「経験学習モデル」の実践について触れていきたいと思います。

経験学習モデル実践に向けた前提

モデルの見直し

いきなりですが、モデルを見直しします。

単に、記事の都合上、説明しやすくするためにまとめた感じです。

見直した結果のモデル

- 経験(具体的経験・能動的実験)

- 学習者が環境(他者・人工物等)に働きかけることで起こる相互作用

- 経験を通して構築されたスキーマや理論が,アクション(実践)されてこそ意味がある。

- 後続する経験や内省が生まれうる。

- 振り返り(内省的観察・抽象的概念化)

- ある個人がいったん実践・事業・仕事現場を離れ,自らの行為・経験・出来事の意味を,俯瞰的な観点,多様な観点から振り返ること,意味づけること

- 経験を一般化,概念化,抽象化し,他の状況でも応用可能な知識・ルール・スキーマやルーチンを自らつくりあげること

4つあったフェーズを2つにまとめただけです。スッキリ。

「経験」についての定義

何を「経験」と定義するのかについては、既に定義4がありますが、ここではさらに踏み込んで、以下と定義します。

- 指摘:明確に「間違っているもの」として訂正を求められるコト

- 質問:間違ってるとかじゃなくて「単に理解が及んでいない」コト

- 思考:誰も明確には悪いとは言わないけど、個人的には直したいなぁと感じているコト

他にもあるとは思いますが、一旦この3つに絞ってまとめます。

「ゴール」の定義

そもそも何を目指しているのかを定義しなくては、よくわからない感じになるので、まず定義します。

以下の3点をクリアすることが、「日常」が改善されている状態だと、ここでは定義します。

- 指摘

- 同じような指摘を何度も受けないようにする。

- 指摘者の考え方を理解し、先回りして行動できるようになる。

- 質問

- 質問の解消方法が即座に思い浮かぶようになる。

- 同様の質問を自分が受けた際に、「魚の釣り方」も含めて回答できるようになる。

- 思考

- 悪習に気付けるようになる。

- 適切に改善を回すようになる。

経験学習モデル実践

経験

意外といろんな経験をしているものです。

まずはレコーディングダイエットよろしく、可視化するコトが大事です。

全部を書き出そうと思うと大変なので、「まずは週次進捗で言われる指摘だけ」とか、絞った状態で始めるのが良いと思います。

指摘

- 具体的にどのような指摘を受けているのか書き出してみる

- 意外と毎回同じことを言われていることに気づけるので、課題が明確になる。

- 自分に対する指摘以外にも、周りの人が受けている指摘を書き出すのもあり。

結構、指摘する人の考え方が透けて見えるようになるので、序盤にやっておくと、その後に生きていきやすい。

常に「より上」を目指して指摘を出すタイプの人に当たった時は、エンドレスなので、根を詰め過ぎないように注意する。

質問

- 自分が質問したことを書き出してみる

- 何が分かっていないのかが明確になる。

- 意外と同じことを何度も聞いていたりする。(根本が理解できてないと、こうなる)

「"何が分からないのか"すら分からない」から「"何が分からないか"は分かる」状態を目指す。

そもそもの質問の質を上げるために、「質問は恥ではないし役に立つ」などを参考にするのはとても有用です。

思考

- 自分が良い/悪いと感じたことを書き出してみる

- 意外と悪習になっていることに気付くことができる

ついつい〇〇しちゃうなー・・・的なヤツ。

なお、全部直して完璧超人を目指すのは無茶なので、自分が直したいと感じるところだけでいいと思う。

振り返り

ただ書き出すだけでも結構気づけることは多いですが、以下ポイントを意識するとより良い気がします。

指摘

- そもそも指摘内容は具体的か?指摘の背景まで理解できているか?

- 内容が具体的で無い場合は、指摘者に確認を取るしかない。

- 自分自身で具体的なケースを想定した上で、「この場合はどうすれば?」という聞き方をよくします。(「指摘自体を深く理解するために、いくつか質問させてください」という前置きを入れた上で)

- その指摘に至った背景や理屈を確認するのもよい。

- 内容が具体的で無い場合は、指摘者に確認を取るしかない。

- その指摘を改善する方策が思いつかない場合は、素直に聞けば良いと思う。

- 「どうしたら改善できるのか分からないので、何を学べば良いでしょうか?」とか。

- 汎化できるノウハウを切り出す

- 今回のこのケースだけでなく、他のケースでも適用できる部分は無いか考える。

指摘の例:進捗がどうなっているのか分からん

「とにかく定量評価を見せてくれ」ってのが以前のPJの上司の口癖でした。 なので、数字を簡単に拾える仕組みを作っってPJ全体に配布したりしました。 別にExcel計算式とかでも十分だと思います。質問

- 回答の背景を確認すること。

- なぜその回答にたどり着けたのか?を先輩に確認する。

- どうすればその回答にたどり着けるようになるのか、必要なスキルセットを確認する。

- 汎化できるノウハウを切り出す

- 今回のこのケースだけでなく、他のケースでも適用できる部分は無いか考える。

質問の例:PJ特有の用語が多すぎる

そもそもよく分からない用語が多いPJは新規参入者に優しく無いです。 参画したPJにおいては既に用語集がありましたが、運用されていないのが問題で、更新がぱったり止まってました。 そこで、「新規参入者向けのまとめ資料」みたいなのに、用語集/参入時のやることリスト/PJ基礎知識資料の格納パスなどを全部まとめました。 結構運用されうようになって、自分の分からないこともどんどん解消されていい感じでした。思考

- 悪習は科学的に解析すること。

- 「環境」が人に影響を及ぼすことも頭に入れておく

- 少なくとも「気合い」で解決はしない

- 考え方に関しては、書籍を探す。

- 関連する心理学に関する書籍。

- 「公正世界仮説」とかの"人間としての考え方のクセ"を知っておけると考えが整理しやすい。

- エッセイ的なものでも良い。

- まんま真似できることはまずないが、ヒントがある時がある。

- なお、だいたい答えがないものなので、あまり思い詰めない。

- 関連する心理学に関する書籍。

- 汎化できるノウハウを切り出す

- 今回のこのケースだけでなく、他のケースでも適用できる部分は無いか考える。

思考の例:昼食後の講義で寝てしまう

(大学の講義でよく寝てしまっていたのは内緒。) 自分の場合は、色々突き詰めた結果、「昼食の**食べ過ぎ**で、消化のために血液が行ってしまい眠くなる」でした。 解決方法としては、「昼食を分ける」ってのをやって解消させました。1度に大量に食べるのではなく、少量に分けて何度か食べるようにしました。 これで結構なんとかなった。「気合い」ってのは古いし、「メンソールをまぶたに塗る」とかの力技系は長続きしなかったです。 根本解決を目指すなら、体力をつけたり、睡眠時間を十分にとったりがベストだとは思います。即効性を考えたときに、一番やりやすい手段が「昼食を分ける」でした。あとは繰り返すだけです。

最後に

こんだけ「経験学習モデル」をフォーカスしておいて何ですが、振り返りで一番大事だなと感じるのは、「振り返りのためのリソースを残しておくこと」だと思っています。

気力・体力・時間は有限なリソースであることを前提にして、仕事やプライベートのキャパシティをコントロールし、「定期的に振り返ることができる環境を維持すること」が大事です。

まぁそれが一番難しいのですが・・・

話は変わりますが、ここんとこ、色々記事を書いているのは、アウトプットすることで、振り返りの質を上げることを目論んでいるからです。

記事化することで、「こんな情報じゃ足りないな・・・」とか、「論理的根拠に乏しいな・・・」とか感じて、より深く調べたりすることが多くなってきました。

それは良い効果だな・・・と感じつつ、結構リソースを食われる部分もあり、悩ましく感じてます。

もう少し効率の良い振り返りができないものか、模索中です。

また、何か思いついたら記事化します。

以上です。

参考/引用

- 経験学習の理論的系譜と研究動向(2013) - 中原 淳 先生(東京大学准教授):昨今の研究動向をまとめられています。

- 経験から学ぶ ―経験を中心とした学習モデル― @富士ゼロックス総合教育研究所:「経験学習モデル」自体について詳しい説明が記載されています。

- 差がつく経験学習モデルのポイント:事実と解釈をわけること -ナカシマガジン:実際の実践において有用なヒントが記載されています。

-

定義については、「経験学習の理論的系譜と研究動向」より引用 ↩

-

内省には「ある状況下・出来事のもとにおける,個人の行動・ふるまい」を対象とした内省と,「ある個人が存在している前提・状況,あるいは,ある個人が存在している前提・状況・文脈に作動している権力や社会的関係を対象とした内省」の2つのレベルがあるという(Reynolds 1998)。前者に対して後者は「批判的内省(Critical reflection)」と呼ばれ,より深い内省として位置づけられている。 ↩

-

「経験学習の理論的系譜と研究動向」より ↩

-

経験学習モデルにおいて、ディビット・コルブは「学習者が環境(他者・人工物等)に働きかけることで起こる相互作用」と定義している。 ↩