今後の 10 年にわたる「市場」「商品」「技術」の進化はどうなるのでしょうか?

───私はベンチャー企業にいます。社長の理念は常に「新しいことへの挑戦」であり、いま成功しているビジネスモデルの継続にくわえ、新しい価値を生みだすことが求められています。

とはいえ、これはベンチャー企業に限った話ではないのでしょう。極論、それはどんな会社でも求められるものだと思います。Google ですら、10 年後に残っているか分からないのですから。

Googleの儲けのシステムはとても硬い。けど、世の中には壊れないものなどない。

オスマン帝国もローマ帝国も全盛期は当時の人からすれば永遠に続くかのように見えただろう。けど後から振り返ってみればどちらも崩壊している。世界最長の江戸幕府だって、せいぜい260年程度しか続かなかった。

だからGoogle帝国も意外とあっけなく壊れるのかもしれない。そんな事を考えつつ、僕の社会見学は終わりを告げた。

最後に招いてくれたお礼をいい、妻と帰路についた。案内人の彼は「また、渋谷にオフィスが移転したら遊びに来てください。次はもっと凄いらしいですから」と言ってくれた。

僕の顔をみて、何かを感じ取った彼は最後にこういった。

「10年後。Googleがまだ残ってるだなんて気軽な気持ちで考えてる社員なんて誰もいないですよ。世の中、そんなもんですから」

出典:Books&Apps.「Googleの社員食堂に感じた、格差社会のリアル。」(2019/2/5)- https://blog.tinect.jp/?p=55784

今後の 10 年にわたる「市場」「商品」「技術」の進化はどうなるのでしょうか。そのヒントとなるものがあります。

それが、日経BP 未来ラボが発行する『テクノロジー・ロードマップ』です。その価格は驚きの 100 万円で、とても手が届く資料ではありません。

しかし、商品を紹介する「総合カタログ」には、未来をささえるトピックス、テクノロジー、キーワードが載っており、非常に価値のある情報です。

また、目次が無料で公開されています。そして、さすが 100 万円の資料といったところでしょうか、この"目次"にすら価値があるように見えます。

この記事では、意識のひくい私ですら、見つけたときにあせって読んだ「日経BP 未来ラボ」の製品カタログについてご紹介します。

※以降の画像は、すべて未来ラボの「総合カタログ 2025」からの参照になります。

出典:日経BP 総合研究所 未来ラボ.「総合カタログ 2025」(2025/2)- https://4c281b16296b2ab02a4e0b2e3f75446d.cdnext.stream.ne.jp/randc/mirai/mirai_2025_BP_2.pdf

未来に役立つ「キーワード」を知ることができる。

上の画像は「総合カタログ」である PDF 資料の 7 枚目です。このシート以降が「商品の紹介」なのですが、これページ以前の「前置き」がまた凄いです。

PDF の 3 枚目 - 『2035年、未来に芽吹く 8大トピックス』

PDF の 5 枚目 - 『2030年、世界を変える 重要テクノロジー・トップ30』

PDF の 6 枚目 - 『2035年の未来を支えるキーワード』

私はこの数ページで「スゲェ!」と思ってしまいました。

「技術」を知ることができる

各商品の紹介ページに、目次があります。

目次には「概要」が記載されており、私のような「ふだんから技術を追いかけておらず、全然知らない人」でもわかりやすくなっています。

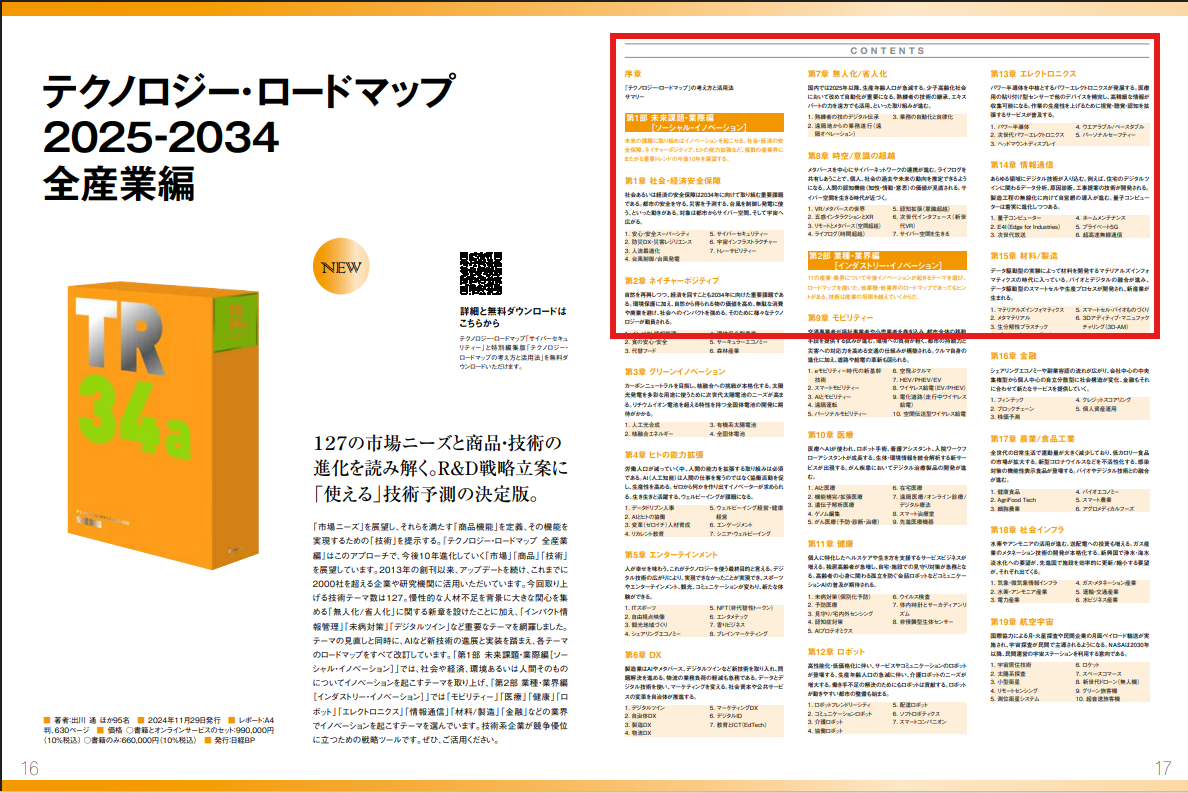

①テクノロジー・ ロードマップ 2025-2034 全産業編

※PDF の 9 枚目。

②テクノロジー・ ロードマップ 2022-2031 AI/ICT融合新産業編

※PDF の 12 枚目。

③未来技術 2025-2034 全産業編

※PDF の 14 枚目。

これらの目次を眺めるだけで、以下のようなインスピレーションが得られます:

・新しいビジネスのヒント:

「この分野はまだ競合が少なそう」

「この技術と自社のサービスは親和性があるかも」

・投資や研究開発の方向性:

「この技術は 5 年以内に商用化されるのかな」

「今から投資・準備が必要かな」

・社内提案・雑談のネタ:

「注目されている技術を社内でも検討すべき」

「どんな知見があれば活躍できる人材になれるか」

もちろん、詳細な分析や解説は本編にあるのでしょう。しかし、多くのビジネスパーソンにとって重要なのは、「何を追うべきか」という方向性を知ることだと思います。

目次を通じて俯瞰することで、自分のビジネスや技術がどこに位置し、どこへ向かうべきかを考える第一歩となるでしょう。

100 万円の資料の"目次"───活用してみてはいかがでしょうか。

以上です。