妻「見てみて!ちょっと遊びで Microsoft Entra でアプリ登録する手順書つくってん。」

私「おー、見よかー(脳死)」

私「(んー、これって…)」

妻「凄いやろー!」

私「すごいすごい。君はスゴい(脳死)」

私「……。凄いんやけどさ、これなんで黒塗りなん?」

妻「非公開情報だからやで。遊びで作ったけど、展開はするから」

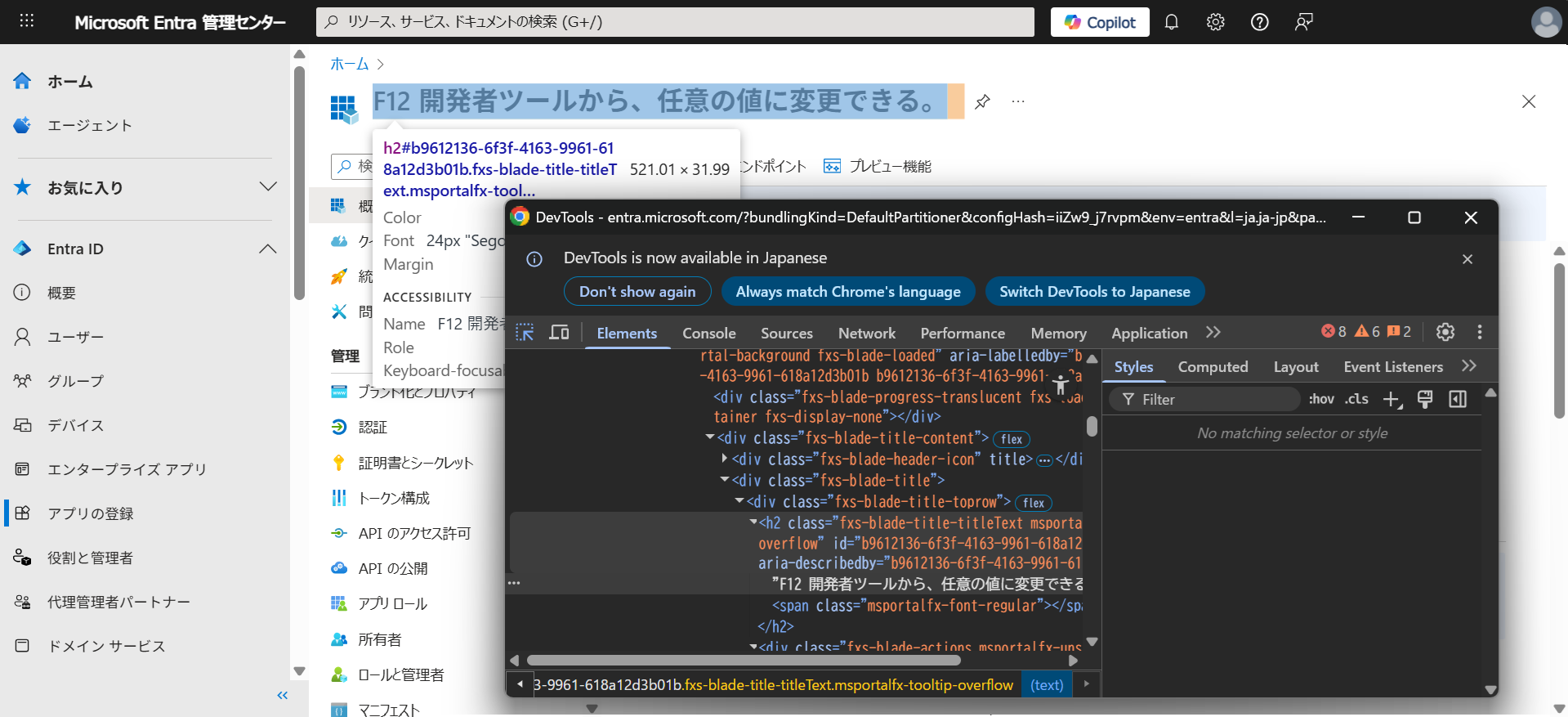

私「いや、それは分かってるんやけど。まぁ見とき…ブラウザひらくやろ?F12 キーを押して、それでこうやると、非公開情報を書き換えたり隠したりできるねんで(ドヤァ)」

妻「それ知ってるで(笑)」

私「……。」

妻「エンジニア同士やったら、それでええかもしれんけどな」

私「……。どゆこと?」

「黒塗り」は親切

みなさん、作業手順書なり、技術紹介記事なりで、画面キャプチャをとって貼り付けますよね。そのときに非公開情報(個人情報)はマスクする(隠す)はずです。

どういう方法でマスクしていますか?

空白にするとか、

別の文字を入れるとか、

ぼかしてモザイクみたいにするとか、

けっこう個人の好みでやってません?で、ほんのひと握りは私のように「黒塗りはダセェ」みたいなこと思ってません?

今日はそんな私が、「情報のマスクは黒塗り一択だわ」と思ったエリート(以後:妻)の回答についてお話したいと思います。

--

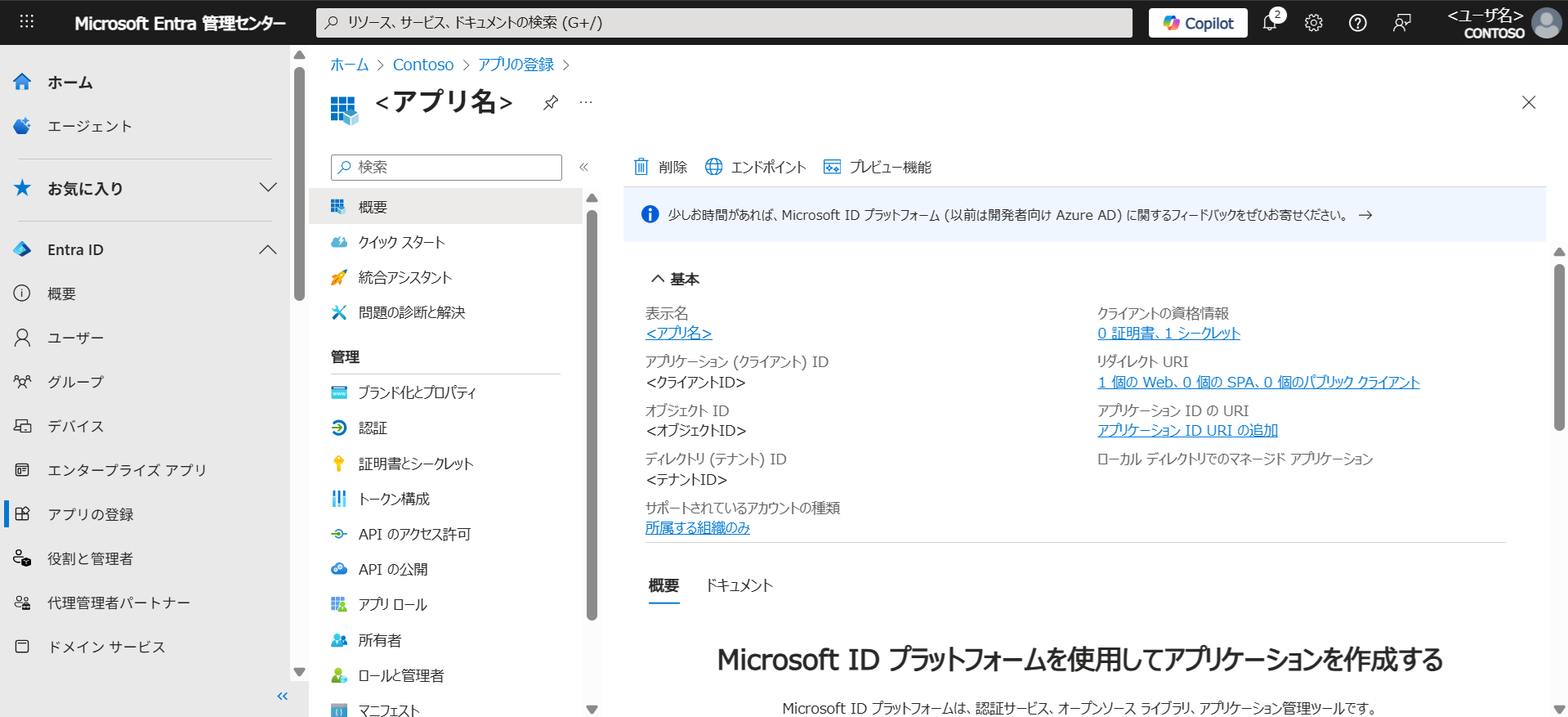

まずはこちらを御覧ください。私が情報をマスクしてみました。うむうむ、綺麗なもんじゃわい。目ざわりな黒塗りとかモザイクがなくて、シンプルでええ感じなのじゃ。

私はこれに満足しているのですが、しかしこれを見た皆様の反応はどうでしょうか。なにかのっぺりとした感じがあり、どんな情報が隠されているのか分からない。「なんか見にくいな」と感じたひとが多いのではないでしょうか。

はじめて見る画面なら、なおさらです。どこが重要な情報なのか分かりませんから、最初はすべての情報が同等にみえてしまうでしょう。上から順番に、時間をかけて見ても「どうやらマスクされた情報が < > でくくられているらしい」という推測ができるくらいです。

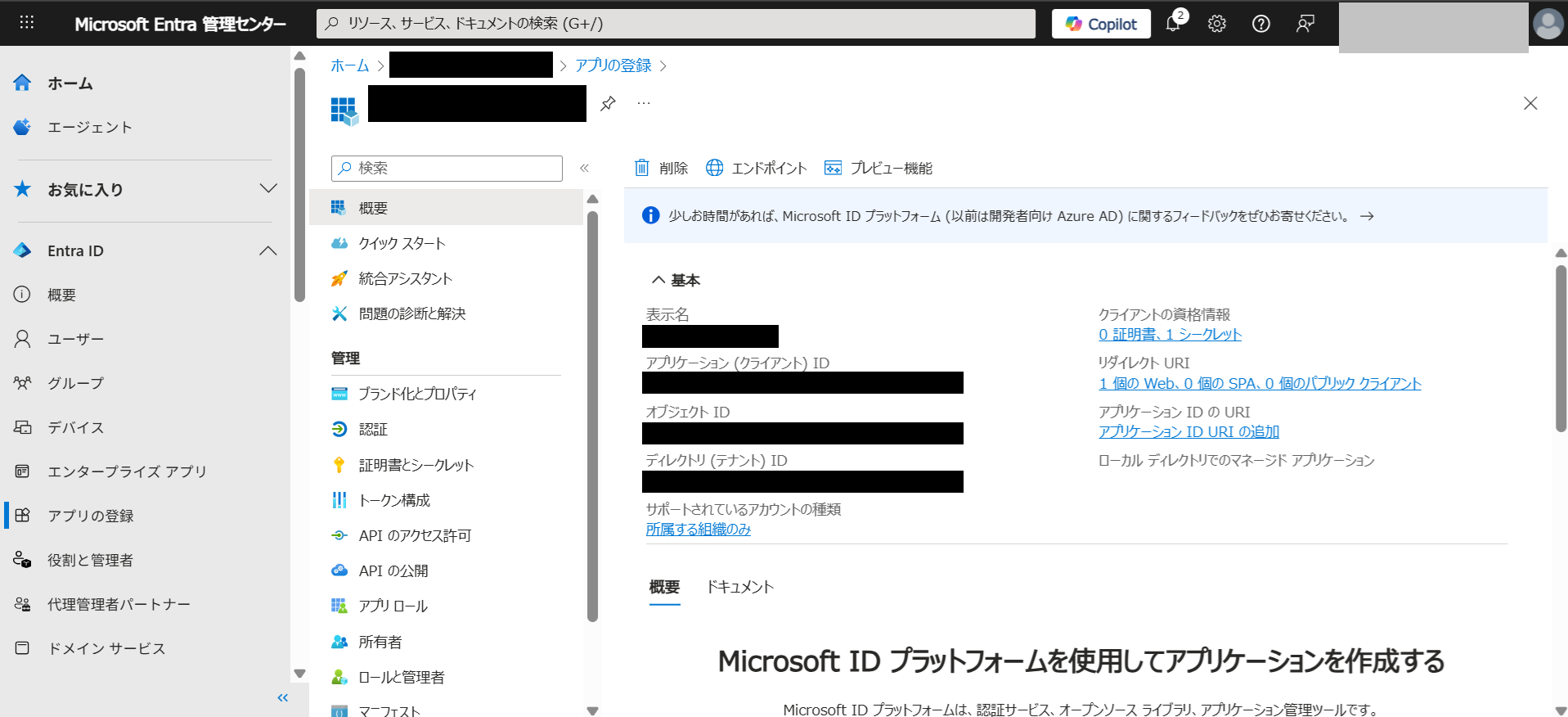

次にこちらをご覧ください。これはじっさいの妻の手順書に書かれていたものと、ほぼ再現したものになります。

いかがでしょう。非常に見やすいと思いませんか?そりゃそうです。このマスクの方法は、ひとに”つたえる”ためのマスクなのですから。

私がマスクした画像のように、自己満足に"綺麗な「絵」を描くこと"が目的ではないのです。

「黒塗り」はメリットいっぱい

妻「そもそもさ、あんたのやり方って、同じエンジニアか、その画面を知ってるひとにしか通用せんと思わんか?こんなマスクのされかたしてもさ、分からへんひといっぱいおるで。

そんなさ、客のことを考えてないような仕事のしかた、したらアカンやろ。綺麗な手順書を作ることが目的になってるやん。そんなん意味ないやん。誰がみても分かりやすいのが、いい手順書やろ。」

私「もう許してもろて」

--

すでに体験していただいたので、なんとなくメリットが伝わっていると思いますが。見た目の分かりやすさが抜群です。

①:最も目立ち、隠蔽を直感的に伝える

黒はコントラストが強く、ページ上で「ここは伏せています」とひとめで分かります。これにより、見たひとが「ここは意図的に隠されている情報だ」と直感的に理解することができます。

重要な情報が「ひとめで分かる」というのがポイントです。見にくい資料(しかも知らない画面の)を見るのは体力を使いますから、黒塗りで「存在を認めつつ非公開」という立場を明確にするだけで相手のストレスは減ります。

②:黒塗りは誤解されにくい

スペースや白抜きだと余白やレイアウトの一部と区別できない問題があります。「単なる余白?」と思われる可能性があるのです。黒塗りにすることで「塗りつぶし=意図的」と認識されます。

ようは、情報の存在を視覚的に示せないのです。空白では、隠した部分のボリュームが分からず、透明性が欠ける。黒塗りは「ここに一定量の文字が存在する」という“痕跡”を残すことができる。

③:文字数・行数が見える

すこし②でも書きましたが、黒塗りの幅から「おおよそ何文字分隠されているか」が分かることがあります。これにより改ざん・削除ではなく「マスク」であることを読者に伝えやすいのです。

「改ざん」の観点でいえば、日本だけでなく各国で、公開できない部分(個人名や機密情報)は「墨塗り」にするのが通例です。そういう意図もあったりするようです。

まぁ、言ってしまえば「見た目」の話です。「ひとによる」ものです。ただ、じっさいに効果はあると思います。

(面倒なのでエビデンスは示しませんが、人間工学、認知心理学、情報デザイン、あるいは「学術論文」や「法学のガイドライン」などをみたら、オススメの方法として書いてあるかもしれません。)

結論

目的は資料をカッコよくすることではない。お客さんが分かりやすい資料にすることだ。

───ということでした。

とくに、エンジニアではないひと用に準備する場合、情報のマスクは「黒塗り」を標準にしておいたほうがいいように思います。

F12 開発者ツールでカッコよくするのは、同じシステム屋さんにだけにすればよくて、しかもそれは画面イメージがついているもの同士でやるべき…

まぁ、そんな状況も限られてるはずで、もはや画像付きの資料が不要ってレベルだと思います。そもそもメモ帳への箇条書きで足りないか検討すべき。

『「絵」を描くことを優先するな。仕事をしろ!』

私はそう怒られ、ハッとしましたが、みなさんいかがでしょう。

以上です。