「ここからはじめる自作キーボード」、略して「ここはじ」(←すいません、勝手に呼んでます)に付属している入門者向けキーボードキット"hifumi"のビルドログです。

前回の投稿はこちら。

前回までのおさらい

- 工具やパーツを買い揃えた

- 環境構築を行った

- ファームウェアをダウンロードし、Pro Microに書き込んだ

実際に作ってみる

Pro Microにコンスルーをつける

方向に注意しながら、Pro Microにコンスルーを差し込みます。hifumiの場合、コンスルーの黒い部分をPro MicroのUSB差込口がある面に差し込みます。

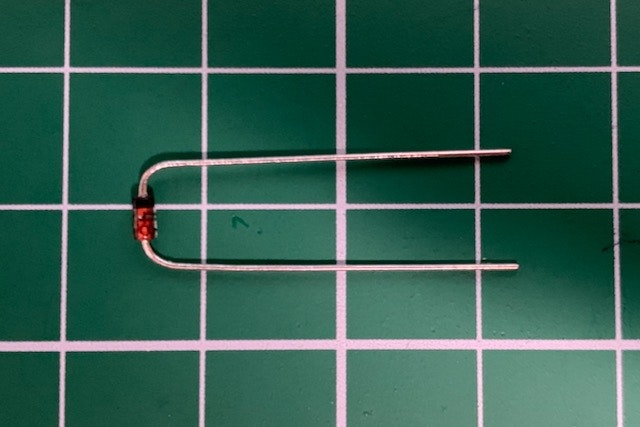

またコンスルー同士の向きにも注意が必要です。コンスルーの側面には小さな穴が並んでいる面とそうでない面があるのですが、小さな穴が並んでいる面を右もしくは左に揃える必要があります。

・・・文章で書いてもわかりにくいですね…。百聞は一見にしかずということで、下の画像を御覧ください。見えにくいのですが、コンスルー側面の穴が両方とも見えていると思います。

次にハンダ付けを行います。コンスルーを取り付けたPro Microをひっくり返すのですが、嵌合がゆるい場合があるので、コンスルーが傾いてしまわないように注意が必要です。

ちなみに、「ここはじ」はハンダ付けに関して1章まるまる使って解説してくれているので、「ハンダ付けなんて中学校以来やってないよ」という方にも安心です。

ファームウェアを書き込む

ここでもう一度ファームウェアを書き込みました。理由は以下の2点とのことです。

- Pro Microとコンスルーのハンダ付けに問題がないか確認する。

- 熱しすぎてPro Microが壊れていないか確認する。

やり方は基本的に前回と同じです。違うのは、ショートさせるときにコンスルーのピンを使うことくらいだと思います。

ダイオードをつける

基板にダイオードを取り付けます。ダイオードとは電流を一方通行にするための部品です。ダイオードの足を「コの字」に曲げて、基板に差し込みます。

ダイオードの向きに注意が必要です。基板にダイオードを模したイラストが印刷されています。撮影するのを忘れてしまったのですが、イラストには一方にだけ線が引かれており、ダイオード本体は一方が黒くなっています。両者の向けを揃えて挿入する必要があります。

あとはダイオードを裏からハンダ付けし、余った足を切り落としたら完成です。

リセットスイッチをつける

基板の裏(ダイオードが無い方)にタクトスイッチを取り付けます。ピンを直接ショートさせる代わりに、このスイッチを押すことでPro Microを再起動させることができるようになります。基板にスイッチを挿入したら、ひっくり返してハンダ付けしました。

キースイッチの初期不良の確認

いよいよキースイッチの組み立てなのですが、事前に初期不良がないか確認します。チェックポイントは以下の通りです。

- スイッチの足が折れていないか

- ハウジングの嵌合がゆるくないか

- 押下した感触に違和感はないか(リニアのはずが、クリッキーだったりすることもあるようです。)

- 導通するか

導通確認はテスターを用います。スイッチを押下した状態で2本のプローブをスイッチの足に当てます。私が持っているテスターは、問題がなければ(導通すれば)、ピーという音がなります。

トッププレートにスイッチをはめ込む

さあ、いよいよキースイッチを組み立てます。注意点としては、スイッチは基板ではなく、トッププレートに取り付けます。

まずはトッププレートの保護紙を剥がします。次にトッププレートにスイッチをはめ込んでいきます。ここでの注意点は以下の通りです。

- トッププレートに指紋がつかないようにする

- トッププレートが割れないようにする

- スイッチの方向を揃える(基板にちゃんと入るように)

キースイッチの組み立てが始まるとテンションが上りますね!前回も書きましたが、私は打鍵感の違いを感じたくて二種類のスイッチを使いましたが、後で知ることになるhifumiのデフォルトのキー配列的はあまりよろしくなかったです。。。こういう失敗を気兼ねなくできるのもhifumiの良いところかもしれません。

キースイッチのハンダ付け

キースイッチのハンダ付けです!キースイッチの足を基板に差し込みます。キースイッチの底が基板に密着するようにします。トッププレートと基板の間には隙間ができますが、これで大丈夫です。トッププレートと基板の間に隙間がないと、Pro Microが入らなくなってしまいます。

画像の上段中央の二箇所だけ足を切ります。ハサミのイラストが書かれている箇所です。これは、Pro Microと足が干渉するのを防ぐためで、hifumi特有の工程だそうです。

これで山は越えました。あとは残りのパーツを組み立てるだけです。

トッププレートにスペーサーを固定する

Pro Micro を差し込む

ボトムプレートをねじで固定する&ゴム足をつける

キーキャップを取り付けて、完成

デフォルトのキーマップが書き込まれているので、それに従ってキーキャップを取り付ければ完成ですー!!

さらに出来ること

ビルドログはここで終了しますが、「ここはじ」にはキーマップのカスタマイズやLEDの取り付け、トラブルシューティングに関する章がありますので、さらにカスタマイズをすることができます。

感想

タイトルに偽りなし!

「ここからはじめる自作キーボード」のタイトルに偽りなし!必要な工具やパーツの説明から、環境構築、組み立て、カスタマイズ、トラブルシューティングまで網羅されているので、この一冊を買えばhifumiを作ることが出来るようになります。解説はとても丁寧ですし、画像も豊富だったので、特につまずくこともありませんでした。おすすめです!

PDF版も入手できる!

まえがきにPDF版のリンクが載っています。書籍版の写真は白黒で若干見にくい部分もありましたが、PDF版の画像は鮮明かつカラーなのが嬉しかったです。あと、私の作業環境な事になってしまいますが、組み立て作業をしながら紙の本を広げるのはスペース的に若干厳しかったので、PDF版はとても助かりました。

hifumi自体が結構便利そう!

出来上がったマイクロパッド"hifumi"自体が結構便利そうです。たまたま私が英語配列のHHKBを使っていることもありますが、デフォルトのキーマップは矢印ボタンやPgUp/PgDown/Home/End等なので、サブキーボード(という言葉があるのかわかりませんが…)として使っていこうと思います。あとは、キーマップをカスタマイズしてリモート会議ソフトの「ミュート切り替えボタン」としても使えそうです。

補強はしておいたほうが良さそう

あえて本書の内容に加えるなら、USBの差込口を補強したほうが良いと思います。本書にも注意点として記載はされていたと思いますが、Pro Microはケーブルを抜き差しする際に差込口がモゲやすいそうです。初めて作ったキーボードなので、壊したくないですよね。補強するにはエポキシ樹脂が必要です。