序文

先週、KSYさんより Raspberry Pi 5 国内販売開始が発表された。

勢いで早速注文。

そういえば Pi5 の電源って 5V/5A が推奨なんだっけ。

そんなもの手元にないし。

地元のマルツさんを覗いてみるも最大で 5V/4A の電源アダプタしか扱っていなかった。

Pi5 対応 5V/5A 電源アダプタの取り扱いはまだ先とのこと。

取り合えず無いよりはマシかなと間に合わせで 5V/4A 電源アダプタを購入した。

Pi5 も無事届き、週末に色々と触ってみたのでレビューを。

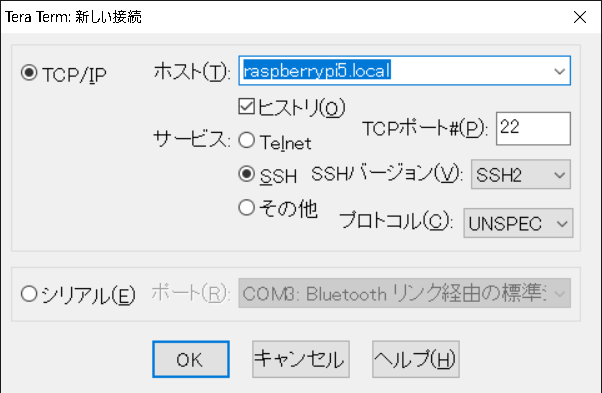

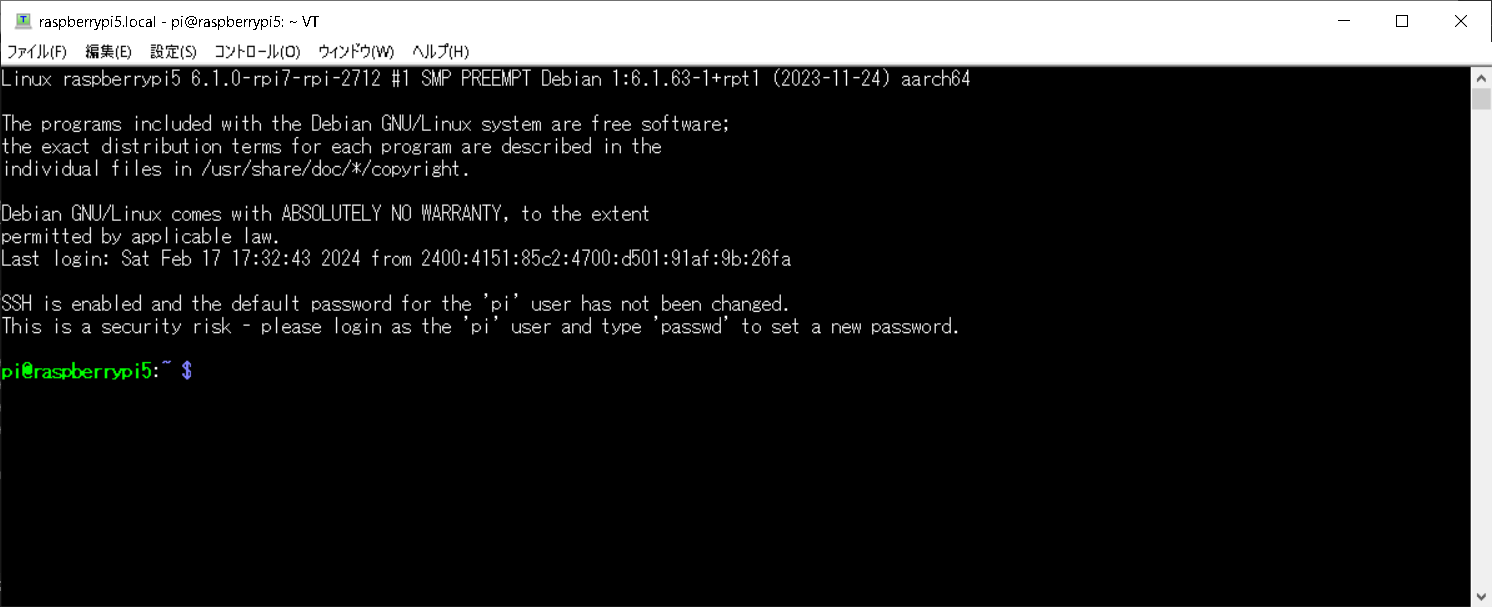

環境

Pi OS インストール

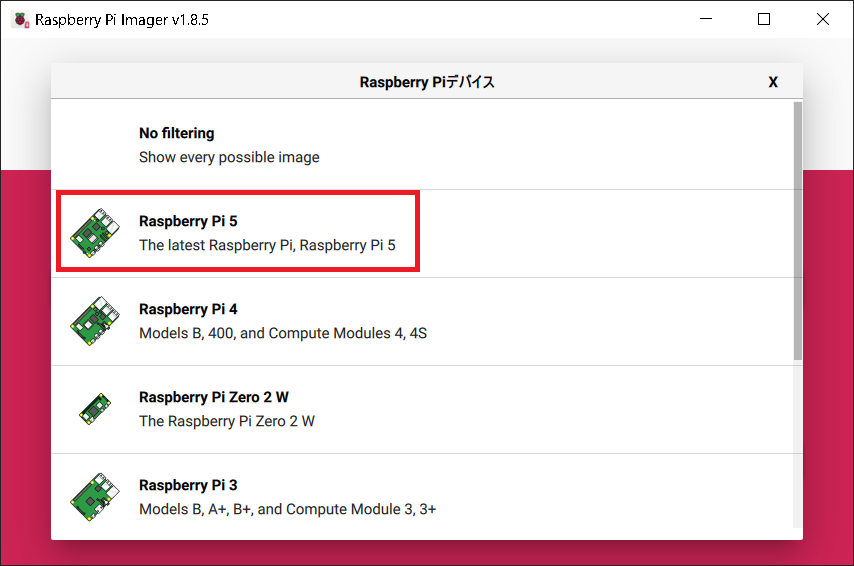

定番 Raspberry Pi Imager で。

解説サイトは沢山あるので要点だけ。

「Raspberry Piデバイス」は勿論「Raspberry Pi 5」で。

というかこの選択肢があることが個人的にはちょっと感動。

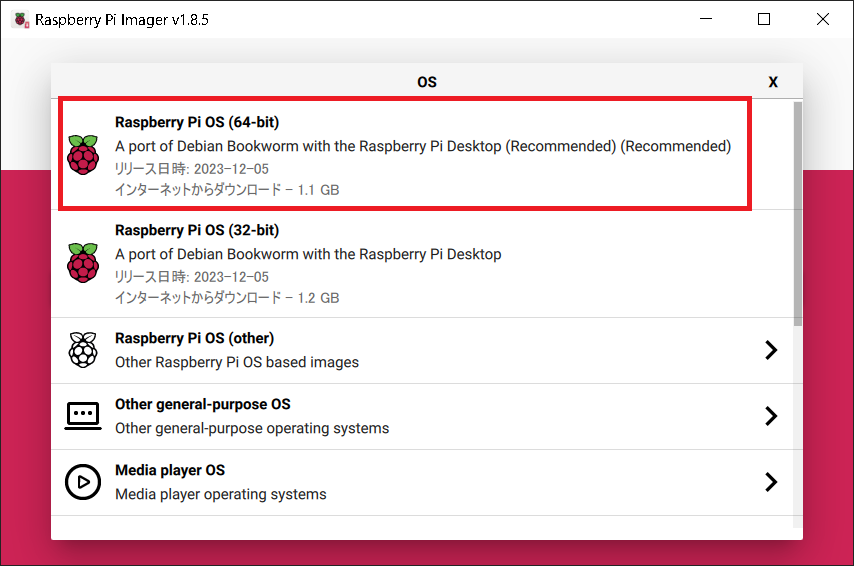

「OS」は「Raspberry Pi OS (64-bit)」で。

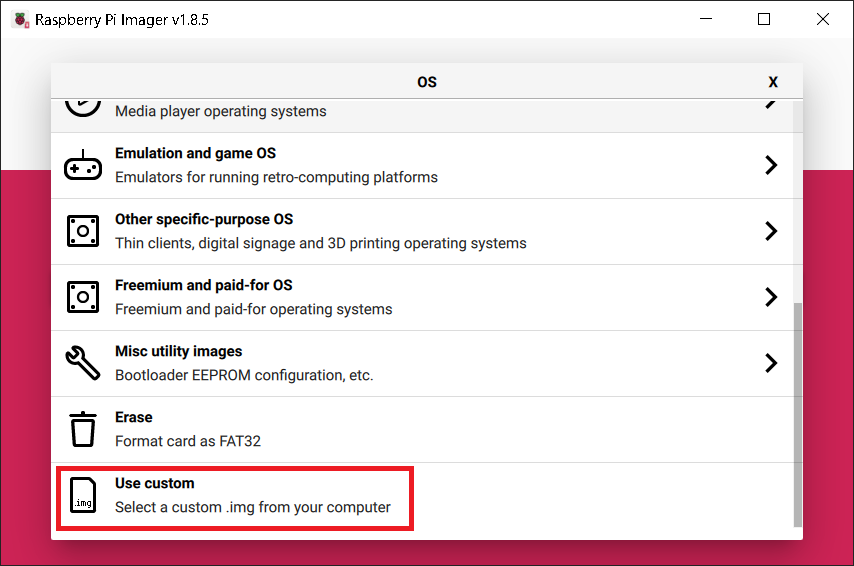

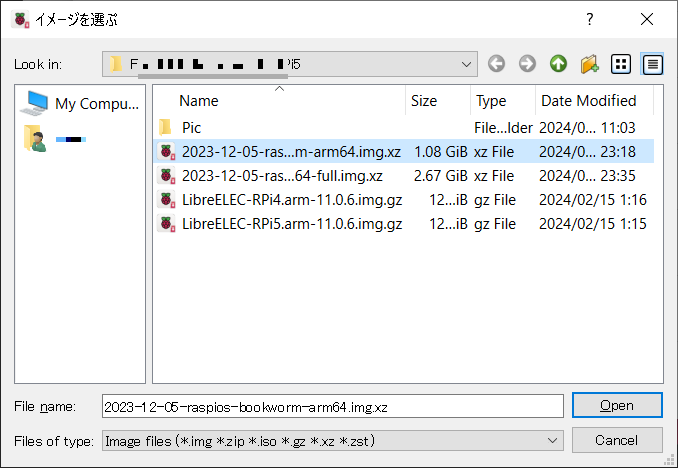

OSイメージをローカルに DL 済みの場合は「Use custom」でファイル指定。

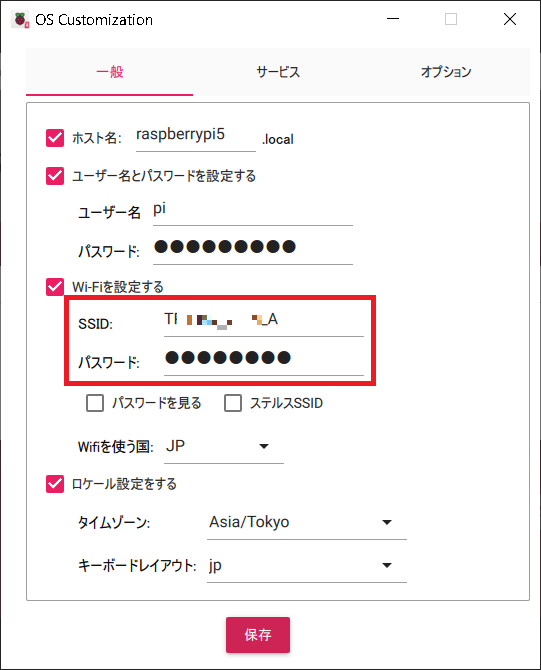

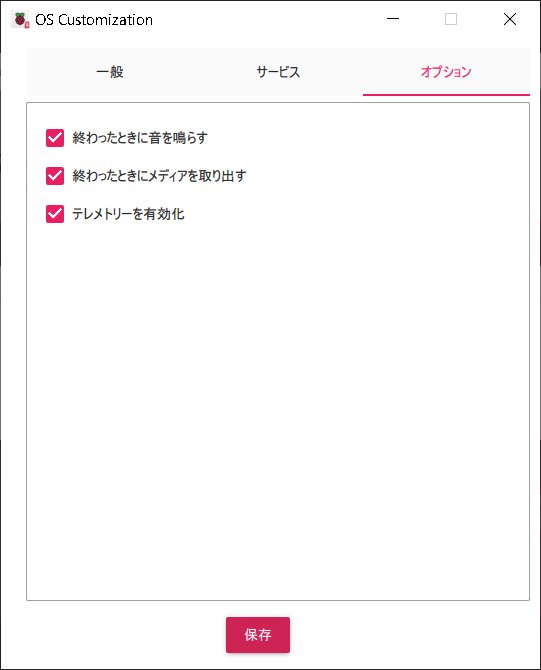

OSカスタマイズセッティングも一通り設定しておくが吉。

え?ちょっと待って。Wi-Fi の SSID、パスワードが自動で設定されるんですけど。

作業している母艦ラップトップが Wi-Fi接続なので、どうやらそっちから設定を引っ張ってきているっぽい。

でも、母艦が Wi-Fi6やそれ以上の場合はどうなんだろう。

Pi5 とはいえ Wi-Fi は Pi4 と同じ Wi-Fi5(802.11ac)だよね。その場合は手動で設定すれば良いだけだろうけど。

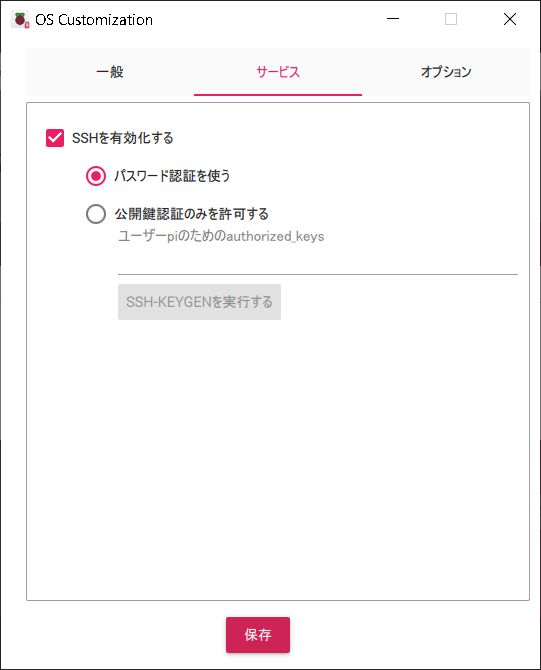

それとこの時点で SSH有効設定ができるのも地味に便利。昔は空の SSHファイル(ディレクトリでも良いそうだけど)を bootドライブに作成して云々とかあったよね。

その他設定

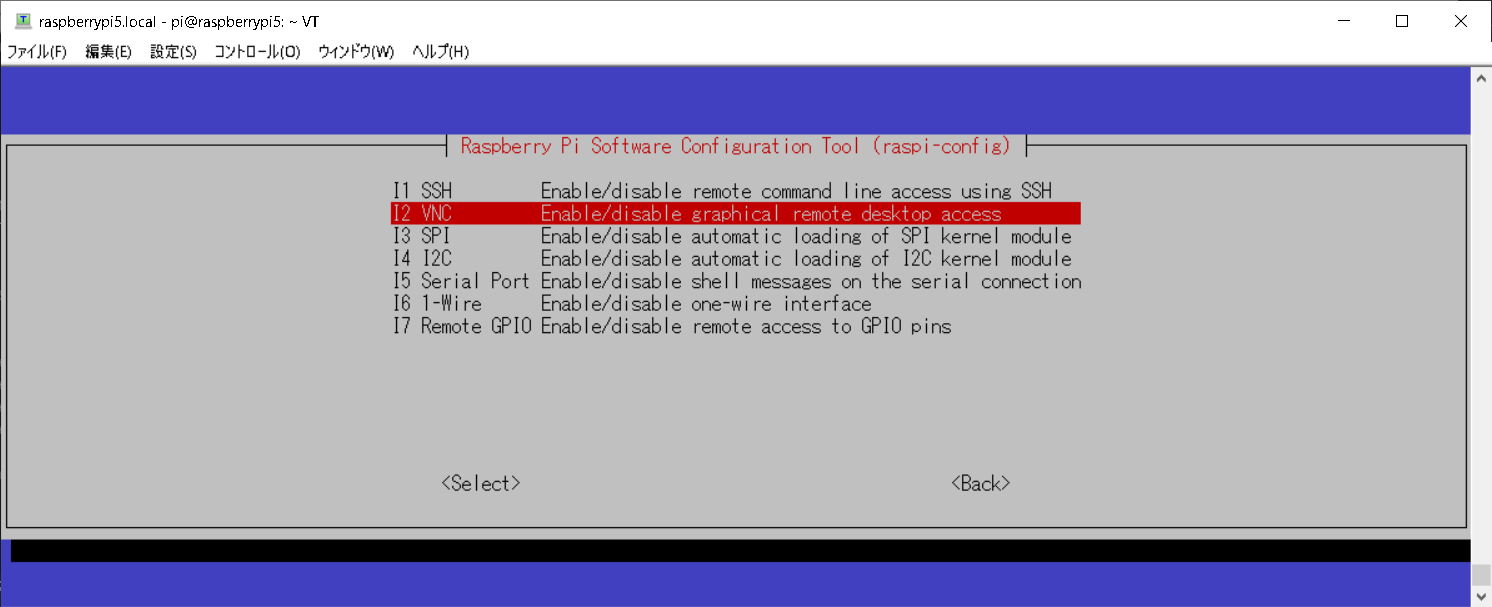

人それぞれだけど、VNC は有効にしておいた方が便利かと。

設定方法は以前と同じだった。

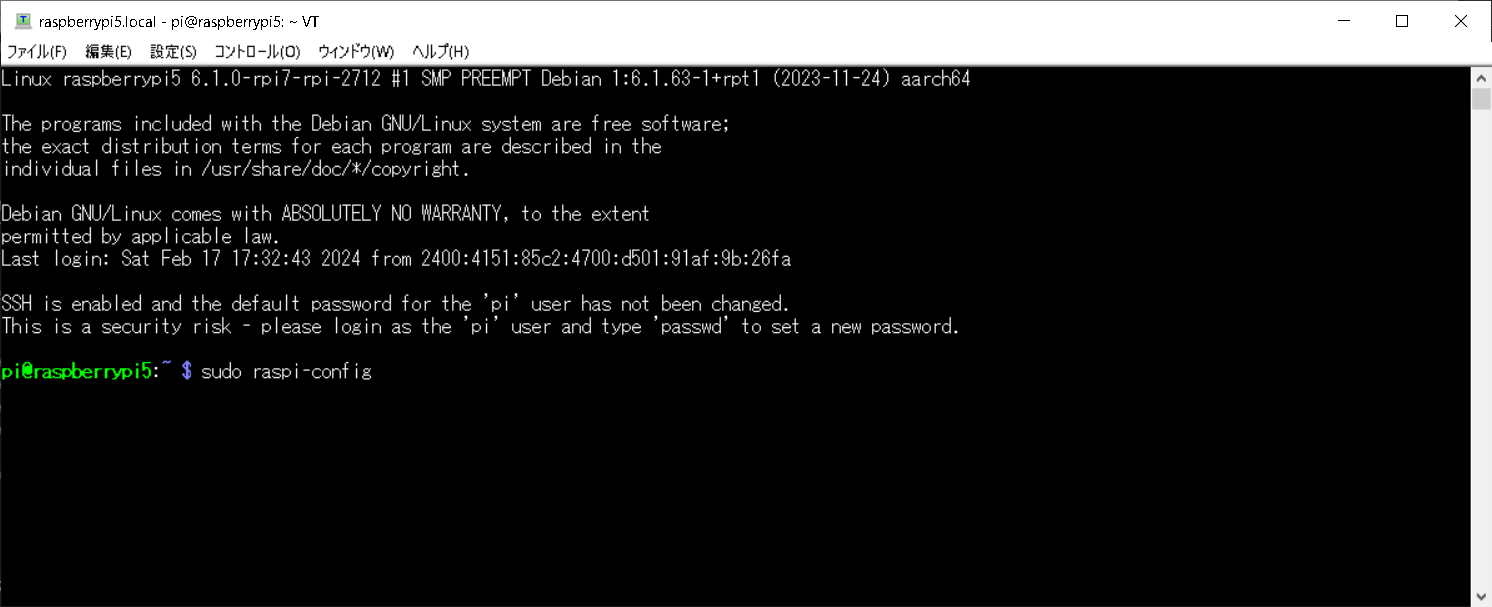

raspi-config起動。

sudo raspi-config

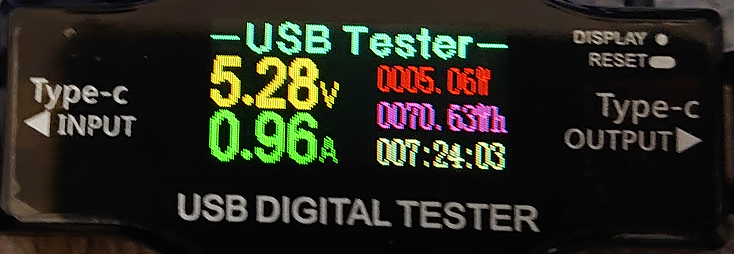

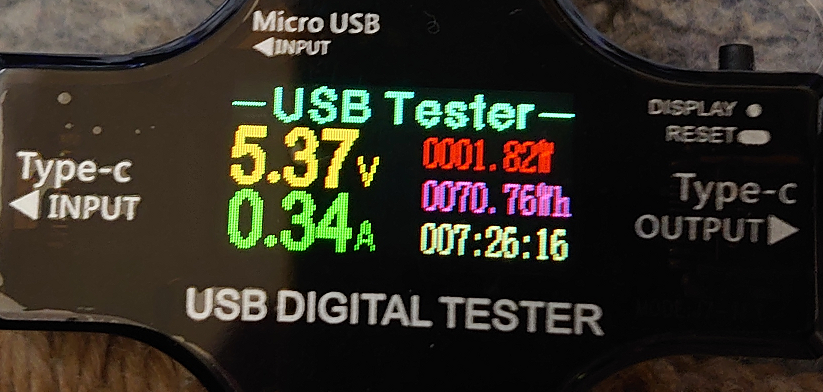

電源

国内発売以前から問題になっていたよね。

結論としては公式にある通りなのでは。

初回起動時に +5V で 5A を供給できない電源を使用している場合は、

周辺機器への電流引き込みが 600mA に制限されるという警告がオペレーティング システムによって表示されます。

ピーク時のワークロードに対するマージンを確保しながら、ハード ドライブや SSD などの高電力周辺機器を駆動したいユーザーの場合は、

+5V (25W) で 5A を供給できる USB-PD 対応電源を使用する必要があります。

Raspberry Pi 5 ファームウェアがサポートされている 5A 対応電源を検出すると、周辺機器の USB 電流制限が 1.6A に増加し、

ダウンストリーム USB デバイスに 5W の追加電力と 5W の追加のオンボード電力バジェットが提供されます。

要は、単に起動するだけなら 5V/3A でも可。但し、USB電流が制限されますよ。

USB に色々接続したい場合は 5V/5A じゃないと足りないですよ、ってところ。

自分は USB にあまり接続したくない派。それこそキーボード、マウスも無しでヘッドレス運用派。

シンプルイズベスト。ごちゃごちゃした H/W構成はそもそもシングルボードコンピュータの精神に反するですよ。

なので差し当たって 5V/4A で構わないかなと。

ただ、USB-SSD起動は高速で Pi4 も結局それに行き着いた。将来的には Pi5 でも 5V/5A電源 + USB-SSD起動も試してみたい。

一応供給電源周りは USBテスタで測定してみたので以下に添付。

単に通電しているだけでも意外と喰ってるなと思ったけど、公式に下げる設定の解説あり。

オフの場合はワット数を下げる

デフォルトでは、Raspberry Pi 5 はオフ時に約 1W ~ 1.4W の電力を消費します。

これは、 を使用して EEPROM 構成を手動で編集することで減らすことができますsudo rpi-eeprom-config -e。設定を次のように変更します。BOOT_UART=1 POWER_OFF_ON_HALT=1 BOOT_ORDER=0xf416これにより、電源オフ時の消費電力が約 0.01W に低下します。

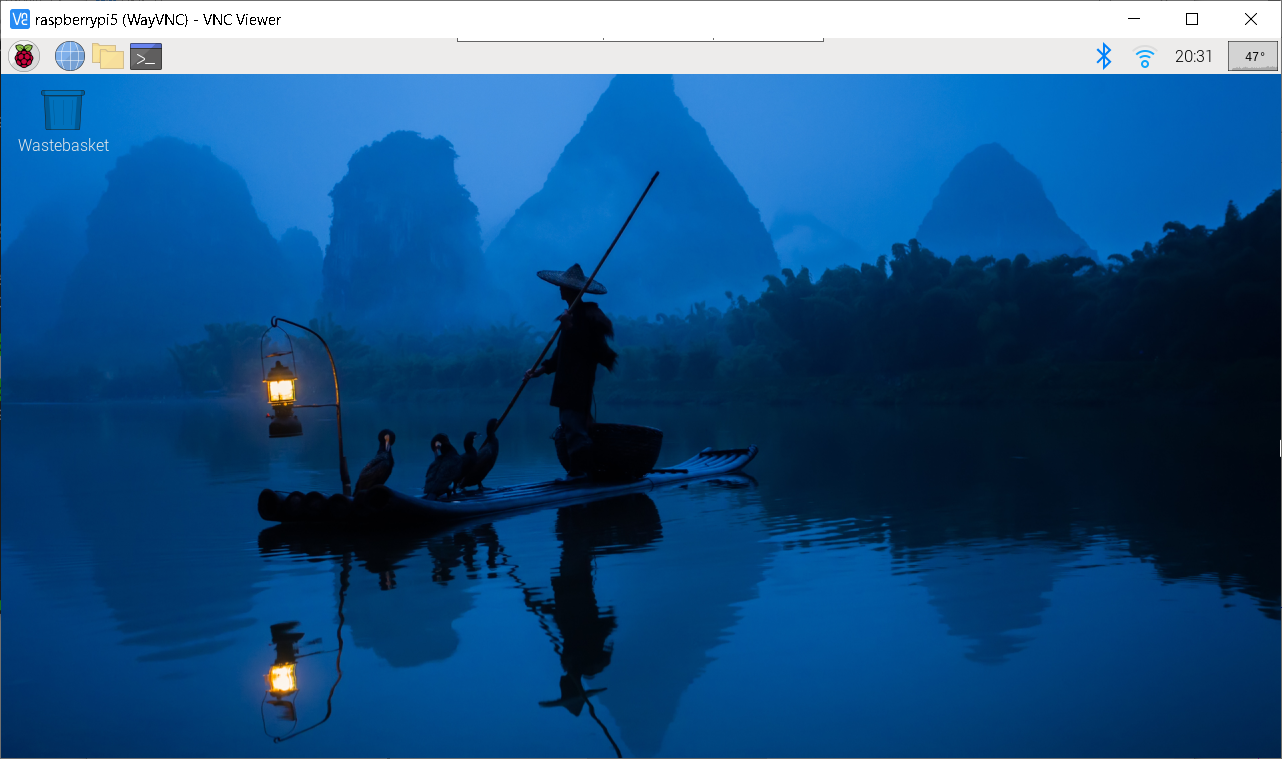

ファーストインプレッション

Pi4 と比べても体感で分かるほど速くなった。初期設定もサクサクな感じ。

それにしても公式の壁紙は何だろうね。

Piケース

公式のケースって変にかっちりしていて放熱や廃熱がやば谷園な印象。

一方今回の Pi5用はヒートシンク、冷却ファン内蔵で良さげだったので本体と一緒に購入。

しかし、動かしてみるとケース底面がほんのりと熱い。

普通に平置きより、底面が横に向くような設置の方が廃熱には良いかも。

一応 CPU温度も計測。

Kodi再生時は約58℃。10℃も上がるんだなぁ。許容範囲だろうけど。

pi@raspberrypi5:~ $ vcgencmd measure_temp

temp=58.2℃

pi@raspberrypi5:~ $

それと、動作確認中にやっと気が付いたこと。Pi5 では電源ボタンが初導入された。

しかし、公式Piケースでは電源ボタン部分がふさがっていて押すことができないというね(笑)。

自分は利用予定がないから良いけど。要注意。

それと MicroSDカードがちょっと取り出しにくかなぁ。

もっとも Pi2 の頃の公式ケースって MicroSDカード部分も塞がっていて、MicroSDカードを取り出す場合はまずケースから Pi 自体を取り出す必要があった。あれは勘弁してほしかったよ。

それと電源ボタンで思いついたのが WOLに対応したのか?

考えることは皆同じみたいで公式フォーラムにも挙がっていた。

結論として今回もダメみたい。うーむ残念。

つけっぱが基本だから必要性がないのかもしれないけど。

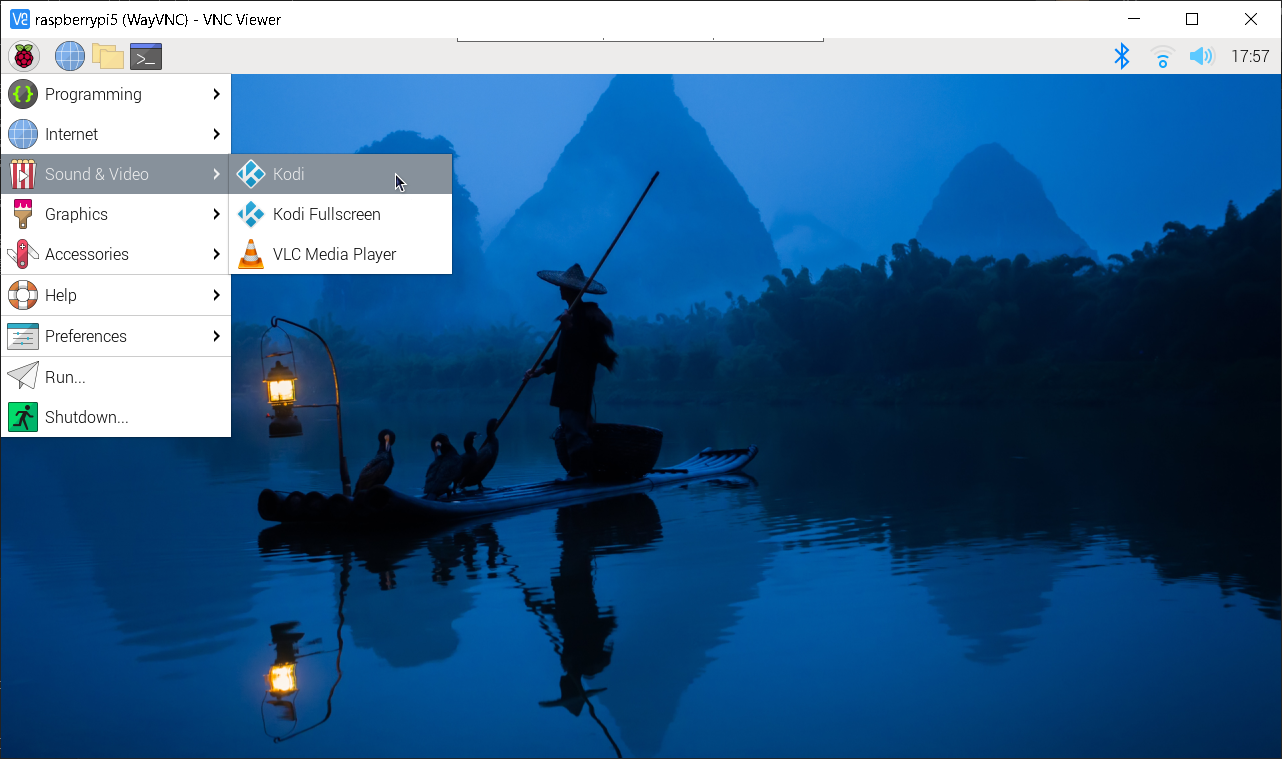

Kodi

早速インストール。最新版 Nexus を利用するのは今回初めて。

こちらも体感で分かる程動きが速くなった。サクサクですよ。

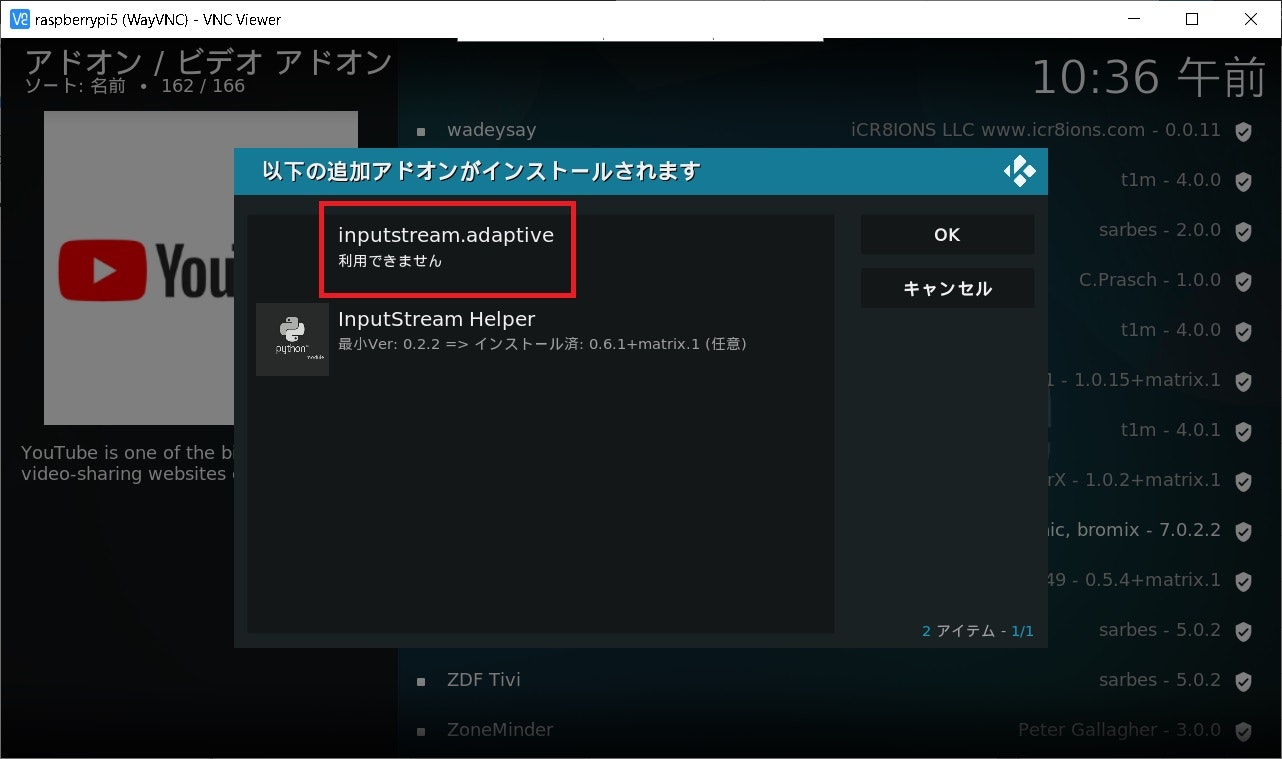

ところが初期設定をしてみると YouTubeアドオンが入らない。

inputstream.adaptiveの依存関係が解決できないとか何とかで利用不可。その影響。

zipからの手動インストールを色々と試してみるもダメ。

ググったところ、自分は初めての経験だったけど、時々リポジトリの整合性が取れていないタイミングがあるとのことで、原則待つしかないっぽい。

何だかなぁ。出鼻をくじかれた感じ。

でも、以前取り上げた H.265の再生 は確認したら対応していてそこは感心。

LibreELEC

こちらも試した。起動時のスプラッシュがカッコイイね(小並感)。

YouTubeアドオンは問題なくインストールできた。

やはり Pi OS + Kodi より、素直に LibreELEC を利用した方が幸せになれるね。

ところがYouTubeアドオンのサインインに失敗する。無効なクライアント云々エラーで。

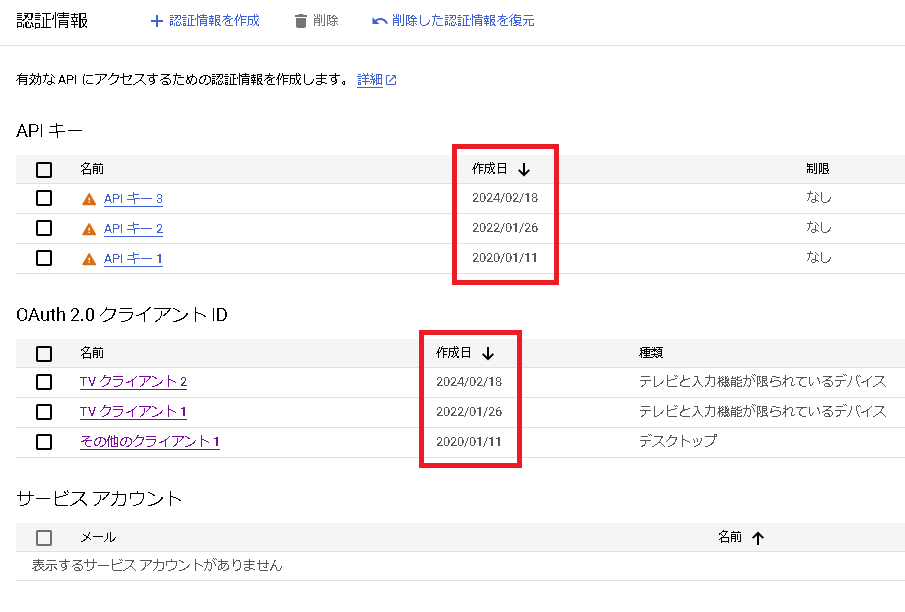

この kodi YouTubeアドオンにサインインできない問題、最初に取り上げたのが丁度 4年前。

実は丁度その 2年後にもサインインできないトラブルが発生し、APIキーを再作成し回避した。

偶然にしてはキリが良すぎるタイミングで、実は 2年経つと APIキーが無効になるのではと当時色々と調べた。

しかし Google公式ドキュメントにはそんな仕様は見当たらないし、英語圏も含めてそんな事例の報告も見当たらない。

やはり偶然? と思っていたけど、今回の件で確定。

APIキーは 2年経つと無効になり、それを利用したサインインはできなくなる。今回も新規で再作成し、無事サインインできた。

サインインしたままの状態であれば問題ないのが気付きにくい点か。

OS、アプリのメジャーアップデートに伴い、新規で環境構築、サインインの場合は要注意。

てか、普通 2年も経ったら忘れているよな。

総括

実は個人的に Pi熱はすっかり冷めていた。

しかし今回久しぶりに弄ってみるとやはり面白れぇよな。こんないいおもちゃ(良い意味で)ないよ。

ありがとう、Raspberry Pi 5。