今回はLinuxOSで使用可能な管理ツールであるCockpitについて紹介したいと思います。

現場で使用しているツールではありませんが、息抜きを兼ねています。

Cockpitとは

Cockpitは、webブラウザ上でサーバーの管理を行うためのツールです。

CentOS8(おそらくRHEL8も)にて標準でインストールされるツールとなります。※インストール時に選択したアプリケーショングループによってはインストールされない場合もあります

Cockpitでは主にCPUやメモリ等の使用率を監視したり、ユーザーアカウントの管理を行ったりログを確認したりすることが出来ます。

また、別途プラグインをインストールすることで機能を追加できます。

Cockpitのインストール

先程説明した通り、CentOS8系であれば標準でインストールされますが、CentOS7系の場合は手動でインストールする必要があります。

まずはパッケージのインストールを行います。

yum install cockpit

インストールが完了しましたら、サービス起動と有効化を行います。

systemctl start cockpit.socket

systemctl status cockpit.socket

systemctl enable cockpit.socket

最後にCockpitのGUIへアクセスするためのポートを開けます。

firewall-cmd --add-port=9090/tcp --zone=public --permanent

firewall-cmd --reload

インストールは以上となります。

Cockpitへのアクセス

Cockpitのインストールが完了しましたら、http://<サーバーのIP>:9090/へアクセスします。

以下の通りログイン画面が表示されれば正常です。

なお、Cockpitの場合は接続するブラウザとの相性があるようで、相性が悪いブラウザでアクセスすると正常に接続出来ません。

例えばChromeでアクセスしますとログイン後に真っ白の画面しか表示されませんので、FireFox等別のブラウザでアクセスする必要があります。

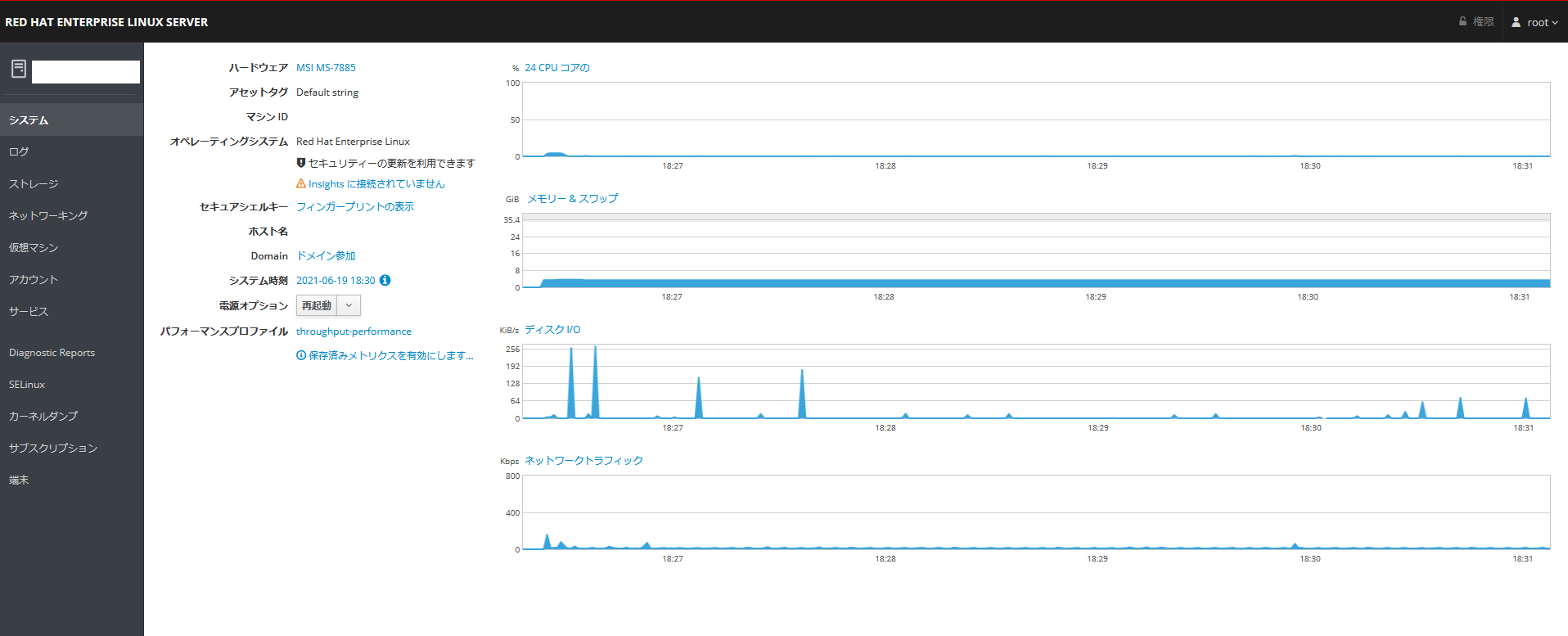

ログインすると以下の画面が表示されます。

トップページではマシンの基本的な情報とCPU等の使用率が表示されています。

左ペインにて様々な項目が表示されていますが、各項目の説明については次回実施します。

なお、「ストレージ」と「仮想マシン」の項目は標準では存在していません。別途cockpit-storagedやcockpit-machinesのインストールが必要です。

「仮想マシン」については正しく機能させるために他にもインストールが必要なパッケージがありますが、次回以降に紹介したいと思います。