背景

告知されてから、ずっと欲しかった電脳大工さんの燈狐を手に入れました。素晴らしい造形に感動しつつも、燈が実際に光らないことが口惜しいです。

コストとサイズの面から厳しいと呟かれていたのを拝見しましたので、少なくともサイズ制約は我々工学屋さんの出番と、改造に着手しました。

目標

燈狐の持つ燈を光らせること

※造形の容易さから対象は提灯としました。灯籠も同様の手法で実現できると思います。他2つは別途構成を変える必要がありそうです。

方法

提灯は本体に引っ掛けることで装着されています。それによって、風等による揺れを再現することができます。一方で、光源を仕込むための配線を内部に通すことが出来ません。そこで、ワイヤレス給電方式のLEDを使うことで実現しました。

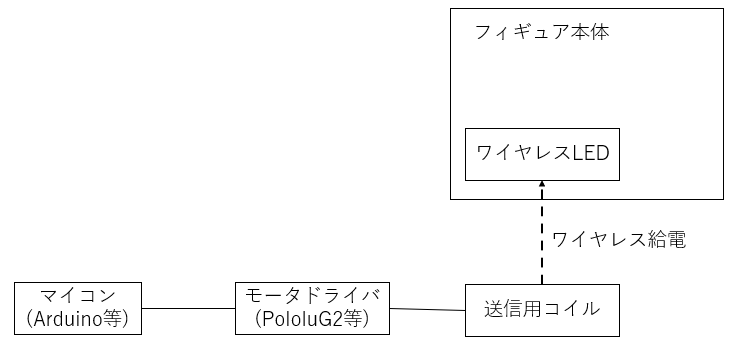

ハードウェア構成

実際に仕様した部品構成は下表のとおりです。

| 品目 | 型式 | 備考 |

|---|---|---|

| ワイヤレスLED | OSWM43-W5W | 秋月電子 |

| ポリウレタン同線 0.8mm 10m | 2UEW 0.8mm 10m | 秋月電子 |

| モータドライバ | Pololu G2 High-Power Motor Driver 24v21 | Pololu |

| 電源装置 | - | +24V程度(できれば電流制限機能があること) |

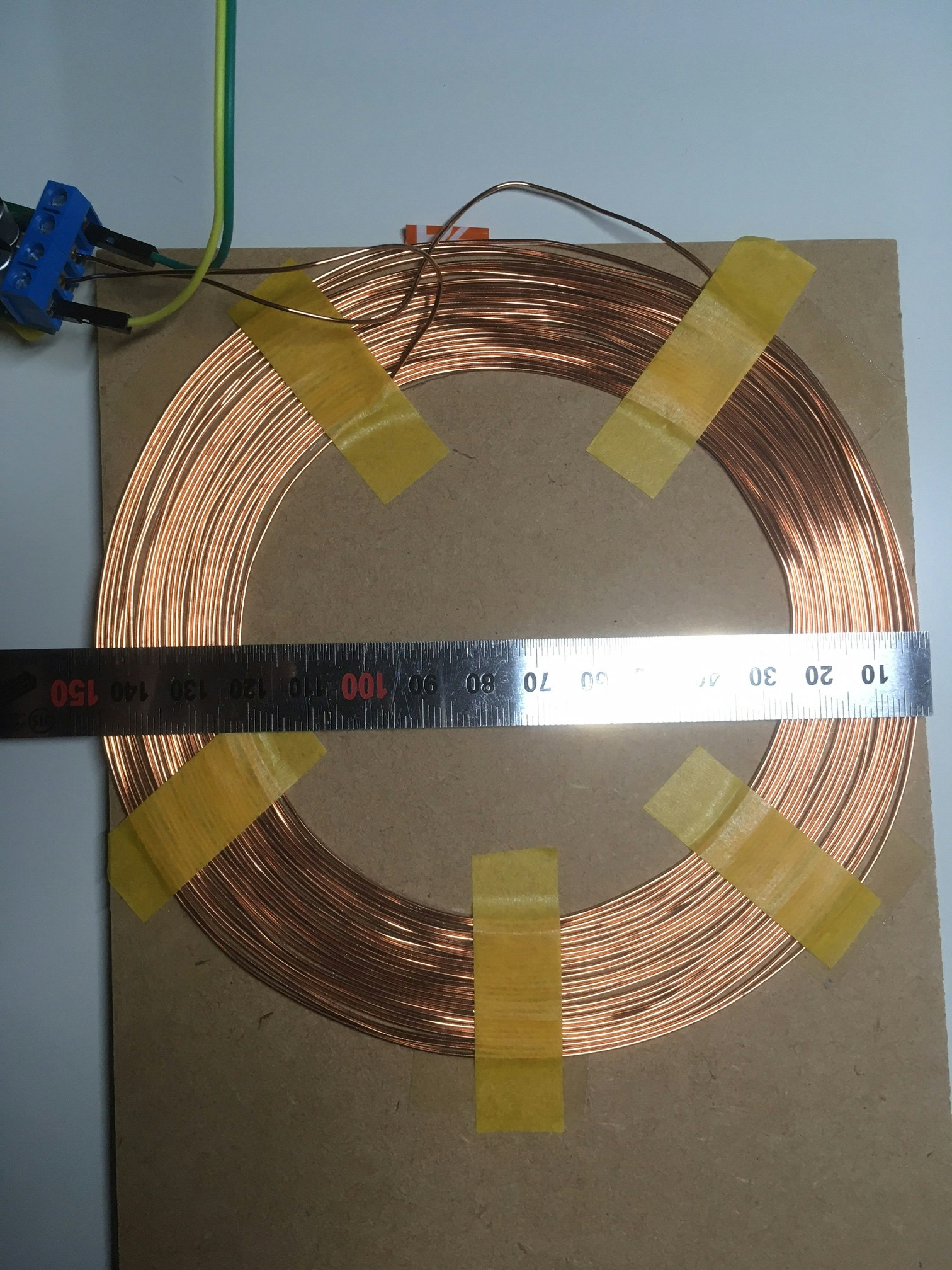

コイル製造方法(両面テープ、巻き出し直径)

基本的には、なるべく大きな直径で、多数巻くと遠距離まで給電できます。コイルを巻く際にはベースとなるプレートに両面テープを張り付けることでポリウレタン線が動かないように固定できます。

内径を90mmとして10mを巻ききりました。結果的に外形は150mmくらいにまでなりました。

※磁気共鳴式に送電回路とすることでより遠距離まで飛ばせるようですが、今回はそこまでしなくても実現できました。

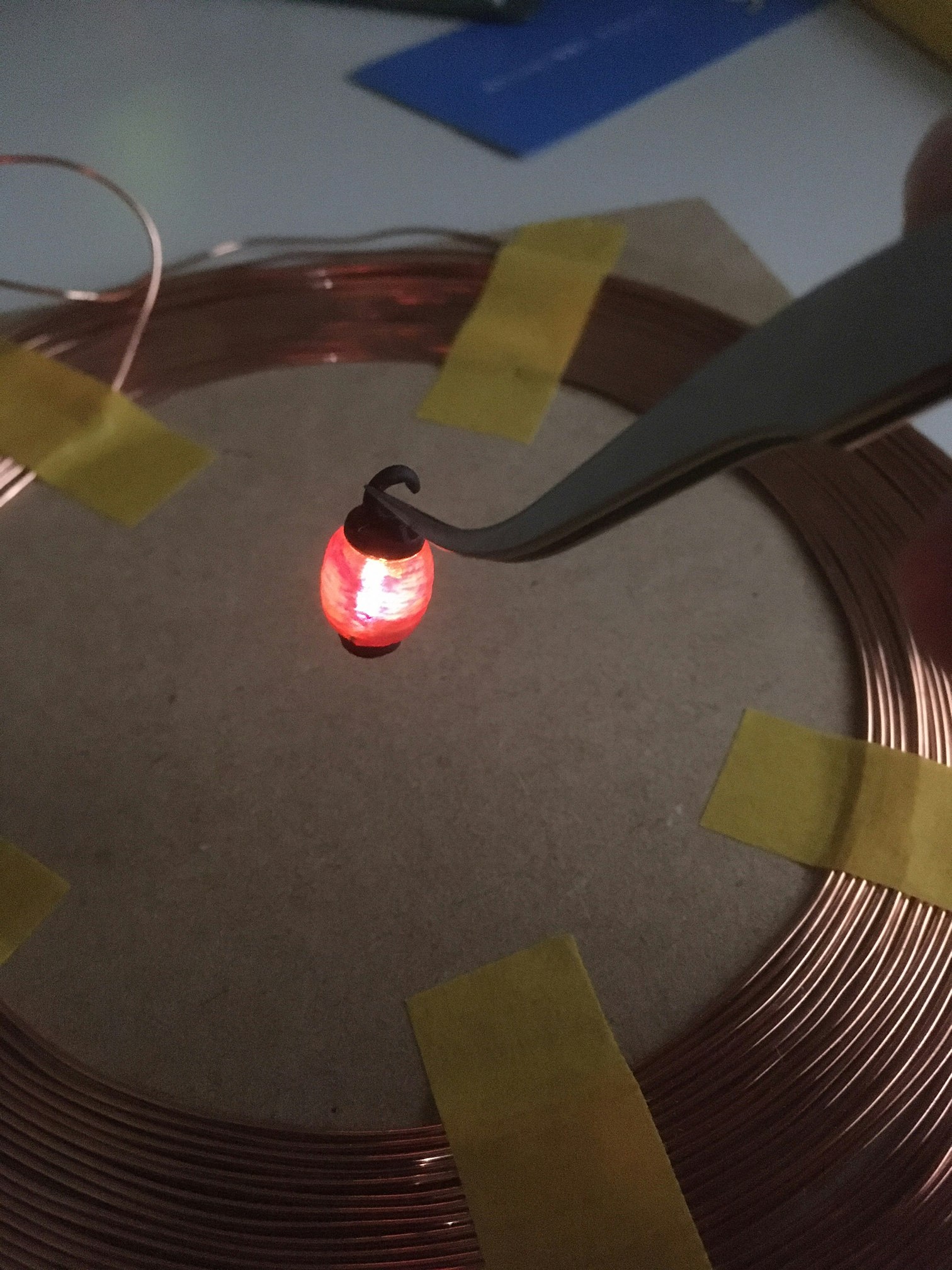

提灯

正規の提灯に穴をあけて仕込むこともできそうでしたが、筆者が造形に関する技術を全く持っていなかったため、新規に提灯だけ作りました。図のようにCADでモデルを作成し、引っ掛ける部分(黒)と中央部(透明)と、ワイヤレスLED(黒)の3パーツ構成としました。

非常に小さなパーツのため、DMM.makeの3Dプリントサービスを利用しました(合計1853円)。上部は、高精細ABSライク|HPS|LumiaX1-除去有、中央部はクリアレジン|SLAで作成しました。全てを組み立てた様子が下図です。

ソフトウェア構成

マイコンからモータドライバに60kHzのアンチロックフェーズ方式の駆動指令(pwm端子をHi固定,Dir端子をduty0.5のpwm駆動)を与えました。なお、dutyは0.5固定です。

炎の揺らぎを表現するために、周波数を±数十Hzの範囲でゆっくりと動かすことで伝送効率を変動させて揺らぎを表現しました。

(注意)PWM端子をハードウェア的にHi固定にすると、dir端子が不定の場合に思いもよらぬ電流が流れます。そのため、マイコン側の電源を入れて安定化するのを待ってからモータドライバ側の電源を入れるか、マイコン側でdir信号を出力するまではPWM入力信号をlowにしておく必要があります。ここをしっかりとやらないと、過電流が流れてバッテリーを使用していた場合などは最悪燃えます。

結果

所感

はじめは秋月電子のワイヤレスLEDのセットで試していましたが、距離が不足したため、送信側を自作しました。結局巻き数を増やして電源電圧上げてあげればどうにかなりました。

参考文献