前回はIoT HubへのメッセージをAzure Stream Analyticsで受ける方法を調べていきましたが、今回はAzure Functionsで受ける方法を調べていきます。

環境

Windows11, WSL2

❯ cat /etc/lsb-release

DISTRIB_ID=Ubuntu

DISTRIB_RELEASE=22.04

DISTRIB_CODENAME=jammy

DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 22.04.2 LTS"

おおまかな流れ

- Azure Functions Core Toolsのインストール

- Azure Functions リソースの用意

- funcコマンドでFunctionプロジェクトの作成

- 出来上がったプロジェクトの設定

- Functionsのローカル起動

Azure Functions Core Toolsのインストール

まずはAzure Functions Core Toolsが必要なので、公式サイトに従ってインストールしましょう。

私の環境の場合はWSL2/Ubuntu なので、以下のリンクの手順でインストールしました。

(マイクロソフトのgpgキーとリポジトリをaptに追加したあとにパッケージインストール)

これでシステム上で func コマンドが使えるようになります。

❯ func --version

4.0.5030

Azure Functions リソースの用意

以前も紹介しました以下の記事の抜粋になります

下記コードでFunctionsリソースとそれに対応するストレージを作成します。

コマンドを実行する前に az login しておくことを忘れずに

#!/bin/sh

STORAGE_NAME="storagename"

RESOURCE_GROUP_NAME="reouce-group-name"

LOCATION="japaneast"

APP_NAME="func-name"

az storage account create --name $STORAGE_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP_NAME

az functionapp create --consumption-plan-location $LOCATION --runtime python --runtime-version 3.10 --functions-version 4 --name $APP_NAME --os-type linux --storage-account $STORAGE_NAME --resource-group $RESOURCE_GROUP_NAME

すると、Functionsリソースが指定のリソースグループに作成されています。

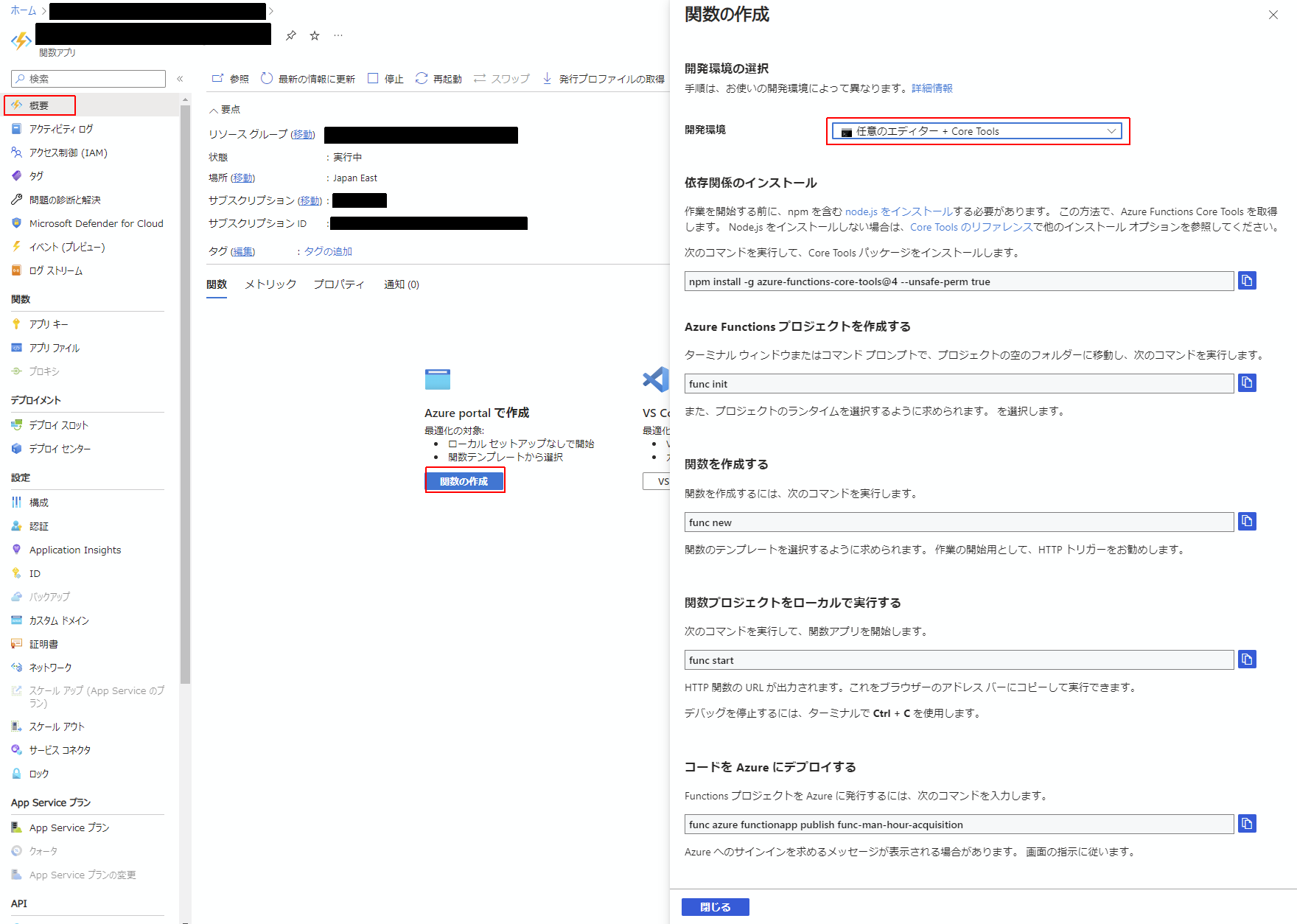

概要を見て、これからAzure Event Hub triggerに対応した関数を作っていくのですが、これはコマンドとエディターで作っていくということで、やり方を確認するのは以下の画面でできます。

funcコマンドでFunctionプロジェクトの作成

上で確認した方法をなぞっていくことになりますが、私の場合はすこしやり方が違う場合もあります(やり方はいくつもあると思いますので、ご自分のやりやすい方法で解決されてください)

適当なディレクトリで func init を実行します。

実際には、func init test-func --python というコマンドを使いました。

これによって、PythonをつかったFunctionsプロジェクトを test-funcというディレクトリに作成することができます。

次に cd test-func した後に、func newします。

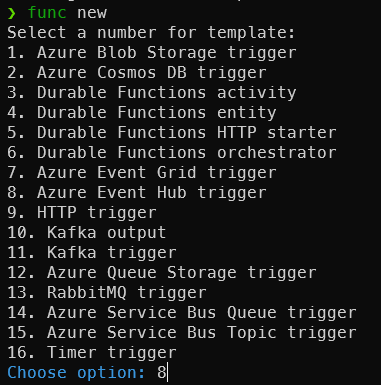

すると、下図のように、templateを選ぶ選択肢が出てきますので、Azure Event Hub trigger(8)を選択します。

次に名前の入力を求められるのでiot-hub-conと名付けてみます。

これで、Functionプロジェクトの作成が完了しました。

加えて、pip install azure-functionsでPython側に Azure functions core tools のSDKをインストールしておきましょう。

私の場合はPythonプロジェクトをpoetryで管理していますので、poetry add azure-functionsでインストールを完了しました。

出来上がったプロジェクトの設定

次に作成したプロジェクトの設定ファイルを編集し、実際にIoT Hubと接続してゆきます。

test-func/local.settings.jsonの編集

まずはtest-func/local.settings.jsonを編集していきます

{

"IsEncrypted": false,

"Values": {

"AzureWebJobsStorage": <ストレージ接続文字列>,

"FUNCTIONS_WORKER_RUNTIME": "python",

"IoTHubConnectionString": <イベントハブ互換エンドポイント>

}

}

上記の通り、ここではストレージ接続文字列とイベントハブ互換エンドポイントが必要です。

これらを取得する方法を以下に説明します。

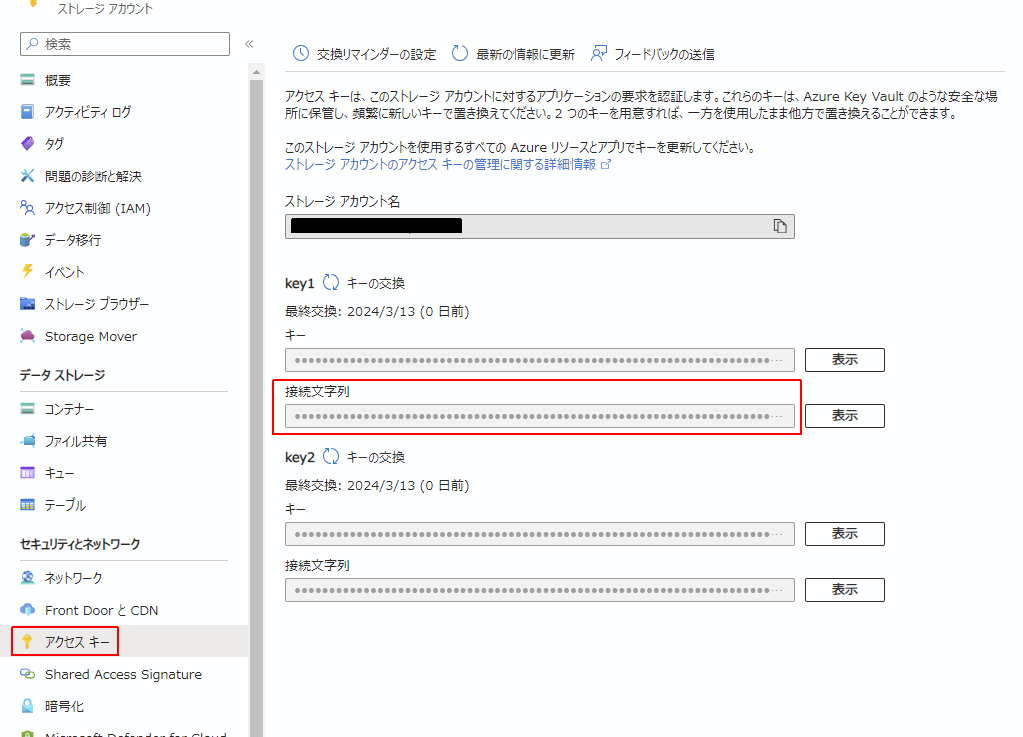

ストレージ接続文字列の取得

ストレージ接続文字列は、Functionsリソースを作るときにFunctionsリソースに紐付けるために作ったあのストレージの接続文字列です。

以下の場所で取得できます。

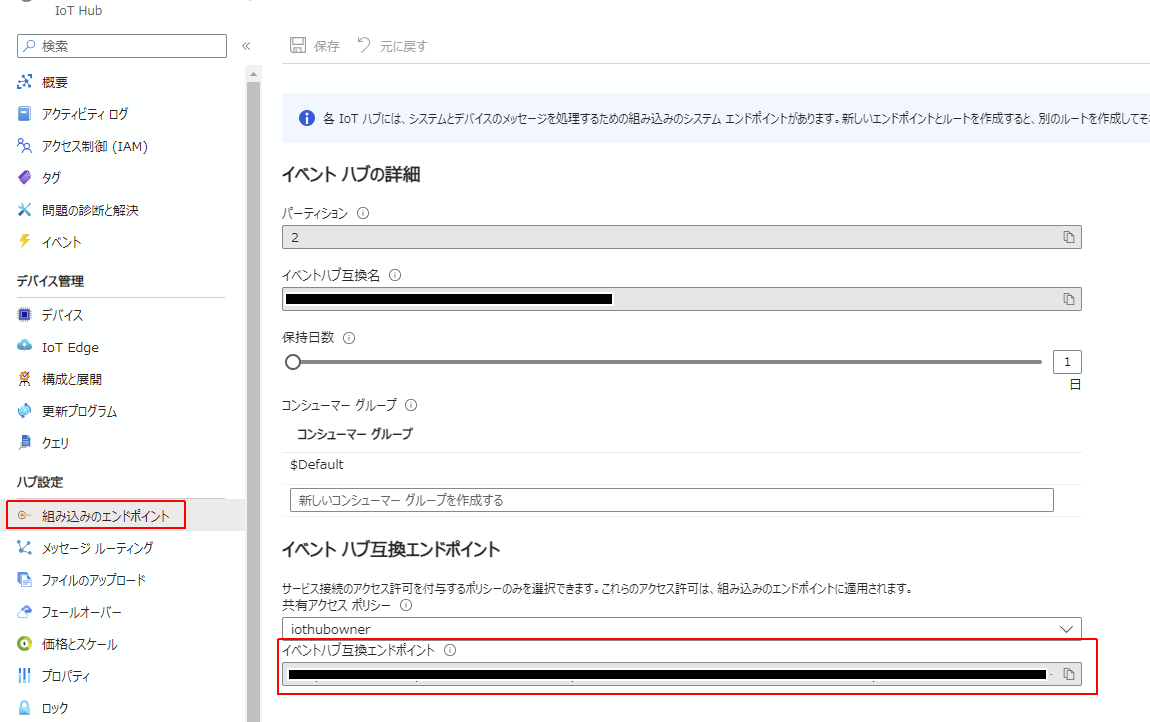

イベントハブ互換エンドポイントの取得

イベントハブ互換エンドポイントは、IoT Hubの組み込みエンドポイントから取得できます。

下図の通りです。

test-func/iot-hub-con/function.jsonの編集

{

"scriptFile": "__init__.py",

"bindings": [

{

"type": "eventHubTrigger",

"name": "events",

"direction": "in",

"eventHubName": <Iot Hubリソースの名前>,

"connection": "IoTHubConnectionString",

"cardinality": "many",

"consumerGroup": "$Default"

}

]

}

ここで変更が必要なものはeventHubNameとconnectionの2つです。

eventHubNameは作成したIoT Hubのリソースの名前をそのまま入力します。

connectionの"IoTHubConnectionString"という文字列は、local.settings.jsonの

"IoTHubConnectionString": <イベントハブ互換エンドポイント> 部分を設定項目名を使って参照する形になっています。

Functionsのローカル起動

ここまで終わったら func start で作成したアプリを実行します。

poetryの場合はpoetry run func startです。

するとローカルのアプリがIoT Hubと接続されて、IoT Hubデータの待ち受けが開始されます。

この状態で、IoT Hubに対してmessageを送信すると、__init__.pyの内容どおり、それを出力する内容が表示されるはずです。

import logging

from azure.functions import EventHubEvent

from typing import List

def main(events: List[EventHubEvent]):

for event in events:

logging.info('Python EventHub trigger processed an event: %s',

event.get_body().decode('utf-8'))

無事メッセージを受け取ると下記のような表示が得られます。