福島県の人口分布と避難施設のカバー範囲について

はじめに

この記事は国交DPFアドベントカレンダー2023に参加しています。本日は14日目の記事になります。

少し前災害関連のニュースを見た時に思い出したのですが、災害時に車で移動しようとして渋滞になってしまっている映像を見たことがありました。

調べてみると災害時に避難施設に移動する際は基本的に徒歩での移動が望ましいらしいです。

であるなら避難施設は居住区の徒歩圏内に確実に存在するのでしょうか?

ということで、今回はQGISに福島県の避難施設と人口分布を表示し、課題を考察してみました。

必要なデータをダウンロードする

-

まずは国土数値情報ダウンロードサイトから福島県の行政区域データと500mメッシュ別将来推計人口データをダウンロードします。

-

国土交通データプラットフォームから避難施設のデータをダウンロードします。

検索はトップページの中段辺りから

条件はこんな感じで検索しました。

画像の赤枠のところをクリックするとまとめてダウンロードできます。

ダウンロードしたデータは探し回らなくていいように解凍して一つにまとめておきましょう。

データをQGISに入れて表示する

QGISを起動しましょう。

真っ白な状態です。

- 福島県の行政区域データ

画像の場所からデータソースマネージャのベクタを開き、ダウンロードした福島県の行政区域データを追加します。

.shpのデータを選択し、追加します。

この後の作業を考えて、見やすい色に変えます。

レイヤーを右クリックしてプロパティを表示します。

画像の赤枠の箇所を選択し色やスタイルを変更していきます。

シンプル塗りつぶしをクリックし、

塗りつぶしスタイル→ブラシなし

ストローク幅→非常に細い線

一旦こんな感じで作成して、完成後に好みで調整するといいと思います。

この設定で・・・

こんな感じに変わります。

-

500mメッシュ別将来推計人口データ

やり方は行政区域データと同じです。

データソースマネージャのベクタからデータを追加してください。

うーん・・・このままだとよくわからないですね。

また色々スタイルをいじっていきましょう。

まずはレイヤーの表示順位を変えます。

画像のようにレイヤーをドラッグ&ドロップで移動させます。

次にプロパティのシンポロジから色とスタイルを変えていきます。

画像のように赤枠の部分を変えます。

シンプル塗りつぶしをクリックし、

ストロークスタイル→線なしに変更します。

続いて定義を単一の定義→連続値による定義に変更します。

値を変更します。PTN_XXというのが男女計総数人口を表しているので、今回はPTN_2020に変更します。

モードを等間隔分類を選択し、分類ボタンを押すとシンボルが表示されるので適用するだけです。

デフォルトでも大丈夫ですが、点線赤枠のカラーランプや分類数を変更するとより見やすくアレンジすることができると思います。

変更後がこちら。

どうでしょうか?色が濃くなるほど人口密度が高くなっていることが直感的にわかりますよね。

-

福島県の避難施設のデータ

福島県の避難施設のデータを投入して表示しますが、今回は少しやり方が違います。

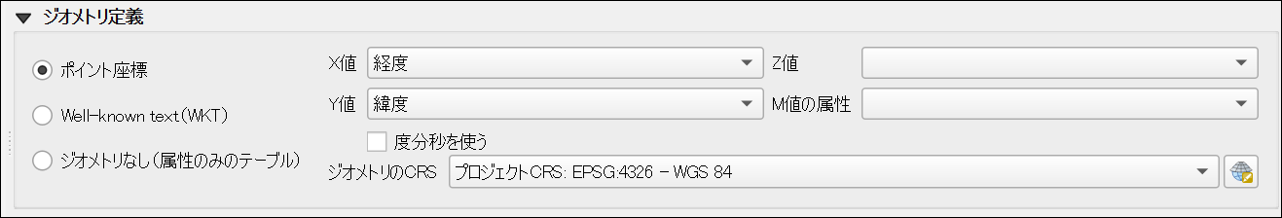

データソースマネージャからCSVテキストを選択し、国土交通データプラットフォームからダウンロードしたCSVファイルを選択します。

ポイント座標のX値に経度、Y値に緯度をそれぞれ選択しレイヤーを追加します。

レイヤーを追加したものがこちら。

まだ続きます。

人口分布に対して避難施設がカバーできているかを分析する

-

先ほど表示したCSVファイルの座標系をプロジェクトCRSに変更します。

プロパティ>エクスポート>新規ファイルに地物を保存を選択。

ファイル名とレイヤ名を変更します。(特に指定はありません。)

CRSの項目を変更しましょう。

福島県は平面直角座標系9系にあたるので、CRSの項目を

EPSG:6677 - JGD2011 / Japan Plane Rectangular CS IX

に変更してOKを押します。

福島県以外も載ってるのでこちらを参考にしてください。→国土地理院の[平面直角座標系の対応表]

そしてできたものがこちら。

元の避難施設のレイヤは非表示で大丈夫です。(削除しても可)

続いてメニューバーの中からベクタ>空間演算ツール>バッファ(buffer)を選択します。

入力レイヤに避難施設のレイヤを入れます。

大体徒歩圏内の目安として800m~1200mほどとされるので今回は距離を1000にします。

入れておくと境界が融合して表示されるので結果をディゾルブするにチェックを入れて実行します。

画像で言うところの紫の円が徒歩圏内になります。

デフォルトのままだとよくわからないので色とスタイルを変えたりして見やすくします。

一部を拡大して見てみましょう。

結論

避難施設への移動は原則徒歩での移動を推奨している・・・となっていますが、住んでいる場所によっては徒歩圏内に避難施設がないこともありそうです。

避難する必要がある場合、少し離れた場所に移動することになるため、必要最低限の持ち出せるものを予め決めておくなど工夫しておくと、移動もしやすくなるかと思います。

ただし車での移動が推奨されている地域も存在します。

お住まいの地域事情に合わせた避難方法を取るようにしましょう。

おわりに

今回使ったデータやツールは全て無料です。

国土交通データプラットフォームからは他にも色々なデータがダウンロードできますので、是非試してみてください。