はじめに

IPA(情報処理推進機構) から、次のようなプレスリリースがでました(8/12)

https://www.ipa.go.jp/shiken/2026/ap_koudo_sc-cbt.html

端的にいうと2026年度からの試験は現在CBTで行われていなかった応用情報技術者試験、高度試験及び情報処理安全確保支援士試験も含めて、全面的にCBTに変わるとの事です。

さて、これで何が変わるのでしょうか?

あくまで個人的推測の域を出ないのですが、変わらないものや変わるもの、重点となる箇所がズレるものについて今現在の情報から、想定できそうなものを列挙したいと思います(外れてたらごめんね)。

多分変わらないもの

まずは多分かわらないものを上げます。

すでに発刊された試験対策書籍は使えなくなるのか?

これはプレスに書いてある通りで、

なお、これら試験区分で問う知識・技能の範囲そのものに変更はありません。

また、出題形式(多肢選択式・記述式・論述式)、出題数及び試験時間も同様に変更はありません。

ということなので、試験内容は変わらないのだから本はそのまま使える筈です。

(但し、CBTになるのでペーパーテストを受ける時とは違う心構えや準備が必要とはなりそう)

春や秋の試験開催の括りはどうなるの?

現在(令和7年度)の括りだと、以下の通りです。

| 春期試験 | 秋期試験 |

|---|---|

| 応用情報技術者試験(AP) | 応用情報技術者試験(AP) |

| ITストラテジスト試験(ST) | プロジェクトマネージャ試験(PM) |

| システムアーキテクト試験(SA) | データベーススペシャリスト試験(DB) |

| ネットワークスペシャリスト試験(NW) | エンベデッドシステムスペシャリスト試験(ES) |

| ITサービスマネージャ試験(SM) | システム監査技術者試験(AU) |

| 情報処理安全確保支援士試験(SC) | 情報処理安全確保支援士試験(SC) |

私の予想としては恐らくですが、来年(令和8年度)でも似たような括りとなるのではないか? と考えています。

というのは、理由としては単純なのですが問題を作るのが難しいからです。

詳細は、次節の「問題が受ける人ごとに変わりそう」をご覧ください。

変わるもの

次に大きく変わりそうなものをあげます。

問題が受ける人ごとに変わりそう

CBTになると、受験のタイミングが一斉受験ではなくなる関係で、問題プールの中からランダムで問題が選択され、出題される形式になるのが一般的です(仮に、全く同じ問題がそっくりそのまますべての受験者にでてしまうと、問題が漏洩すれば合格が容易な試験になってしまう為)。

ただし、高度試験などは特にですが問題を作るのが難しい傾向にあります。

これはあくまで私の主観なのですが、例えば過去のIPAの試験でいうと、情報処理安全確保支援士試験の前身である情報セキュリティスペシャリスト試験は、半期毎の交互に開催されていたテクニカルエンジニア (情報セキュリティ)試験と情報セキュリティアドミニストレータ試験が合体してできたのですが、この時にそれぞれの問題作製チームがそのまま1つの試験を作製していたようなイメージがあり、実装メインの試験問題が強い回と、利用者サイドの試験問題の強い回が、セキスペの試験開始当初は交互に入れ替わりながら出題されていたような覚えがあります……

別に試験制度をCBTにするからといって、こういったIPAの裏側の試験作製体勢やそれに伴う手数がガラッと変わる(問題作製者が楽になる)わけではないので、試験問題を作るのは難しいままだと考えられます。

更にIPAとしては、CBT化により作製する問題数は倍以上必要になるはずです(高度のB試験が特に準備大変そう……)。

出題内容が守秘になりそう

CBTあるあるなのですが、恐らく出題内容については守秘義務が課されます。

CBTになるのでテストセンターの予約を含めて試験申し込みが必要そう

CBTになるということは、テストセンターが空いていないと受ける事ができません。

なので、今までだと都市部・郊外にかかわらず、申し込んで試験日に受験会場へ到達できれば受験できましたが、今後は住んでいる地域によっては、最寄りのテストセンターがそもそも空いていないだとか、特定曜日にしか空いていないといった状況が発生しそうです。

※しかもこれまでだと、1日丸々開ければ受験できて、そういう意味では全国一律で平等だったのですが、今後は地域差がどうしても出てきてしまいそうだなぁ…… という気がしています

(予測)応用情報技術者試験は通年開催にもしかしたら切り替わるかも?

これはあくまで私の個人的な予測なのですが、応用情報技術者試験についてはある程度過去の試験問題の蓄積などもあるので、CBT化に伴って通年受験可能な試験に切り替わるかもしれません。

※ただし、基本情報もCBT化した当初は通年受験可能な試験ではなかったので、これは希望的な観測にすぎないのですが。

重点となる箇所がズレるもの

最後にポイントが変わってきそうだな~ というものについてです。

体力試験じゃなくなりそう

元々は1日で試験時間だけでも5時間とか拘束される試験だったのが、A試験(元々午前試験と言っていたもの)と、B試験(元々午後試験といっていたもの)に分割され、それぞれを別日で受験できるようになるようです。

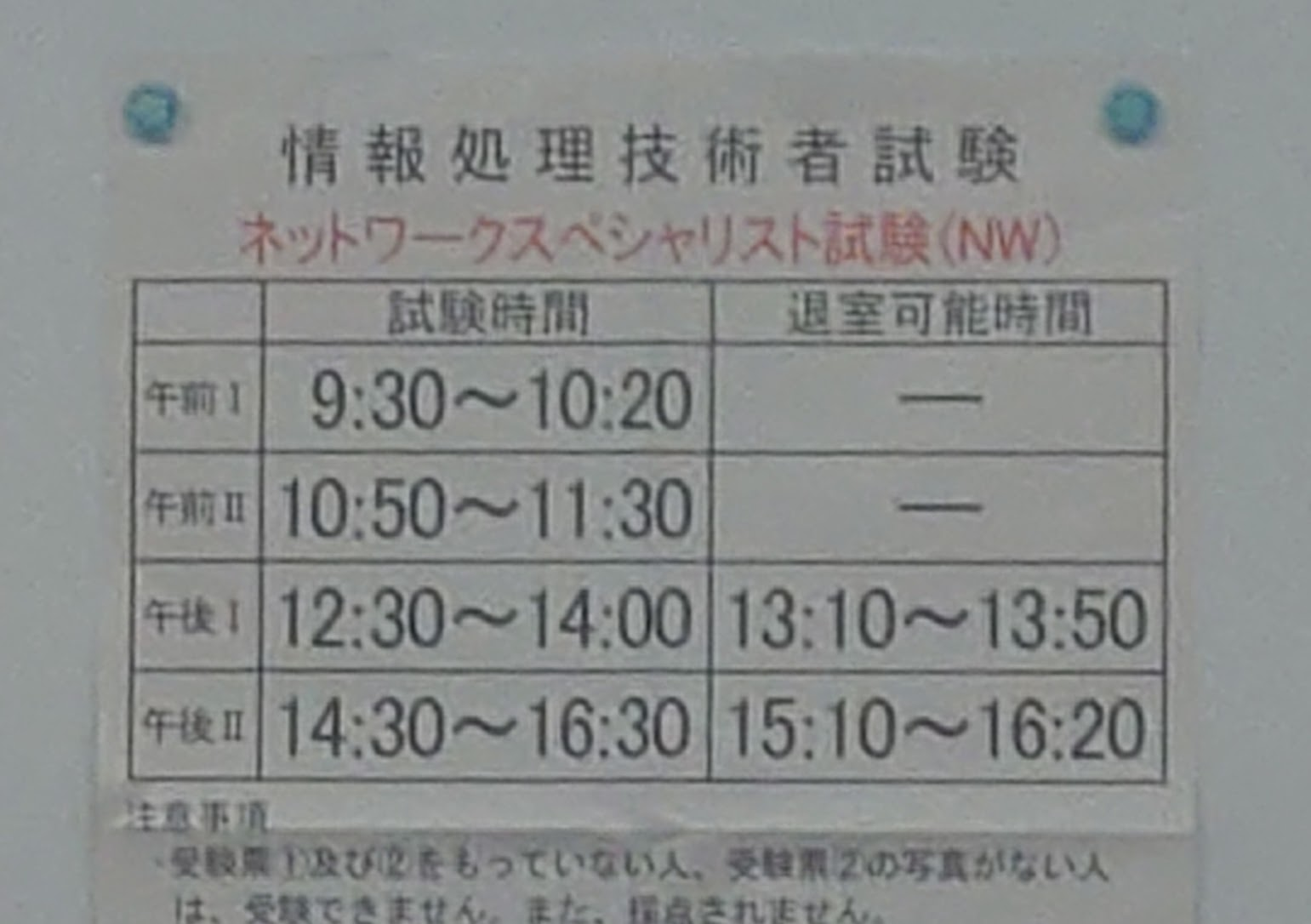

なお現状の試験時間はこんな感じ。CBT後は午前と午後でバキッと割れるハズ

なので、CBT化されたあとの基本情報技術者試験のように、A試験対策を入念に対策してA試験を受け、後日B試験対策を入念に対策した後にB試験を受ける といった事が可能になります。

現在のCBT化した基本情報処理技術者試験を未受験の方は、一度試験感覚を掴むためにCBTを受験してみても良いかもしれません。恐らくCBTの感覚や私が何を言ってるか?がつかめるんじゃないかと思います。

※なお基本情報は疑似言語主体の試験になってから試験の角度がかなり変わってしまったので、会社で基本情報の取得を推奨していて、指導する立場の人であれば、みんな一度は受けておいたほうが良い気がしています。それぐらい別物になってる(そして無勉で通すのは厳しい筈)。

B試験にでてくる解析系の設問

これは、たとえば基本情報の疑似言語系の設問であったり、ネットワークスペシャリスト試験のネットワーク構成図を示されて通信経路を解析するような、「紙の試験であれば試験問題に書き込む事で素早く解答を導出できた」タイプの設問についてなのですが、

紙じゃないのでそのまま書き込んで解答導出できなくなります。

するとどうすればいいか? というと、試験問題の内容をメモに転記し、メモ上で更に書き込んで解答導出する というアプローチになります……

そう、倍以上時間を喰います。

こういうタイプの設問については、いままでより解答時間が食われる という事は意識しておいても良いでしょう。

B試験にでてくる論述系の設問

短文論述や論文試験などの論述系設問については、そもそも手書きじゃなくなるので、悪筆な人には大きなメリットがありそうです。漢字を書き間違って減点などが一切なくなります。その代わりに変換ミスするとヤバいです(例えばですが、ひらがなで書いてしまうと減点 などが今後はあるかもしれません)。

また、書くよりタイピングの方が普通のIT業務に従事している人の場合、明らかに速いと思われるので、試験内容・時間が変わらないのであれば、その分は時間に余裕が出そうです。

試験自体の論点ではないけれど悩ましいもの

最後に、CBT化に付随して悩ましいポイントをいくつか。

キーボードがだいたいアレ

テストセンターのキーボードは恐らくJISキーボードでメンブレンです。

英字キーボード勢の人はJISキーボードに慣れておいたほうがより良いかもしれません。

また、メンブレンなのですんごいふにゃふにゃで、普段良いキーボードを使っていれば使っているほど、マジでカラダにダメージが来ます(特にCBTの論文試験な……)

適切な姿勢と位置で打鍵できるよう、

- キーボードは手前に引く

- 椅子の高さは合わせる

事を試験前には忘れないようにしましょう。

おわりに

そろそろCBT化来そうじゃない? と界隈では口々に噂されていた情報処理技術者試験のCBT化ですが、ついに来てしまいました。

実際これまでの試験を受ける為に、4月の第3日曜日や、10月の第2日曜日は日程ロックしていた方も多いと思います(私も年1以上のペースでは受けていたのですごくわかる……)。

個人的にはそういった予定の自由度や、現試験制度でいうところの午前午後の分割など、CBT化によるメリットを受ける人の方が大きいのではないかな……と思っています。

この記事がCBT受験を考えている人のなんらかの参考になれば幸いです。