概要

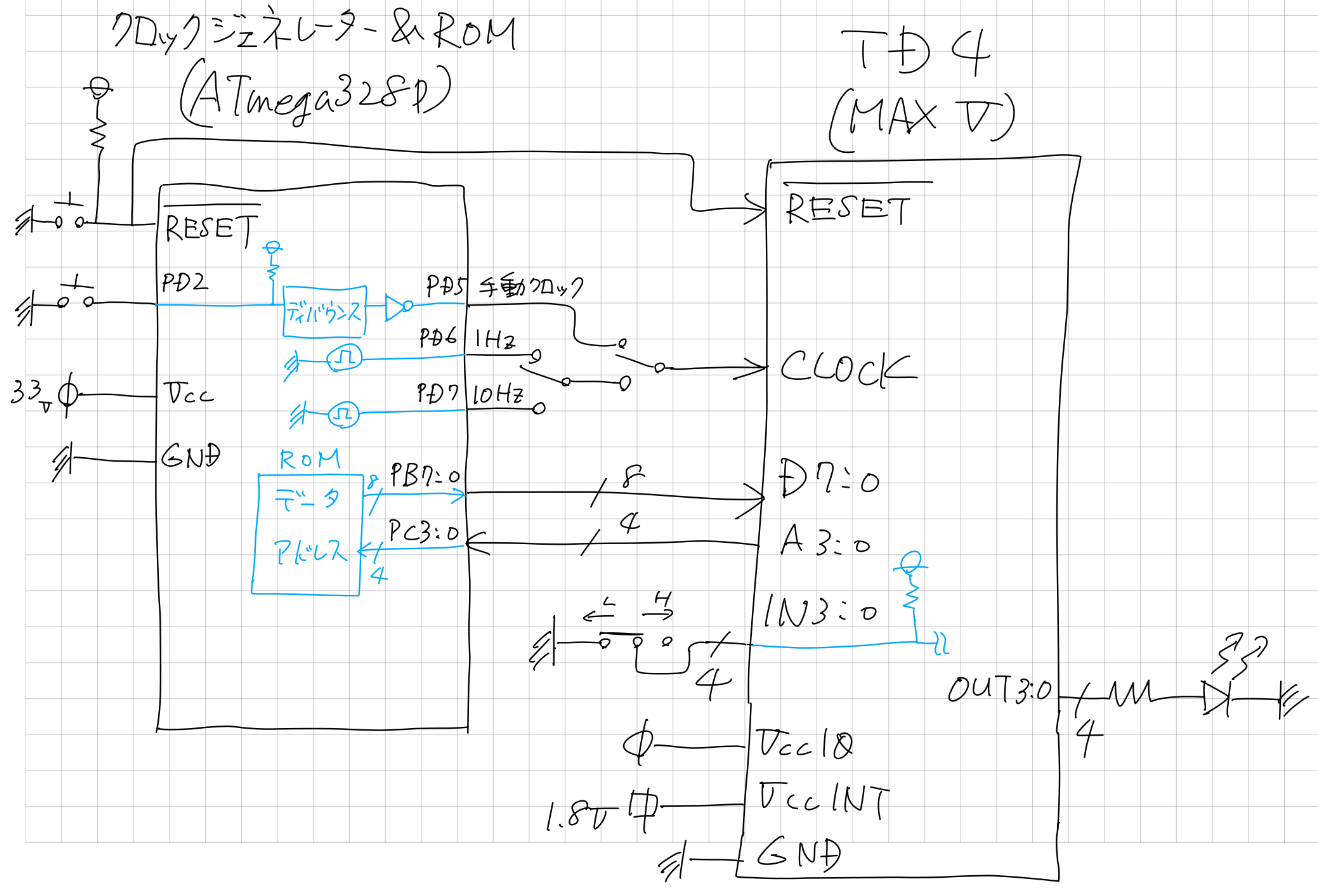

『CPUの創りかた』(渡波郁、マイナビ出版)に解説されている4ビットCPU「TD4」をCPLD「MAX V (5M240ZT100C5N)」で作ってみる。IOは3.3 Vとし、クロックジェネレーター(1 Hz, 10 Hz, 手動クロック)およびROMはマイコンATmega328Pで代用する。

全体の構成

TD4部

TD4の中身はテキストとまったく同じである。開発ツールにはQuartus Prime Lite Editionを使う。HDLではなく回路図エディターで入力した。配線がごちゃごちゃするところはシンボル化してまとめた。MAX Vのブレークアウトボードは https://www.azumino-denshi.com/SHOP/AZMMAXVT0RE240.html を使った。

参考:

後閑哲也, (2019), 「74シリーズで始めるフルディジタル電子工作[準備編], 『トランジスタ技術』2019年12月号(CQ出版), pp.60ff.

`回路入力例を見る/隠す`

クロックジェネレーター & ROM部

クロックジェネレーターとROMはどちらもATmega328Pでまかなう。Atmel Studio 7でビルドする。

TD4_external.cpp

# include "TD4_external.h"

/*

ニモニック(のようなもの)一覧:

MOV_A(Im) : AレジスタにImを転送

MOV_B(Im) : BレジスタにImを転送

MOV_AB : AレジスタにBレジスタを転送

MOV_BA : BレジスタにAレジスタを転送

ADD_A(Im) : AレジスタにImを加算

ADD_B(Im) : BレジスタにImを加算

IN_A : 入力ポートからAレジスタへ転送

IN_B : 入力ポートからBレジスタへ転送

OUT(Im) : 出力ポートへImを転送

OUT_B : 出力ポートへBレジスタを転送

JMP(Im) : Im番地へジャンプ

JNC(Im) : Cフラグが1ではないときにIm番地へジャンプ

*/

int main(void){

// アセンブル(のようなこと)をしてROM (に見立てた配列)へ格納する。

_[0] = OUT_B;

_[1] = ADD_B(1);

_[2] = JMP(0);

// アドレスの変化に応じてROM (に見立てた配列)からデータが出力できるようにする。

// 最初のクロックが立ち上がる前のこの時点で0番地のデータが出力される。

enable_rom();

// PD2のスイッチ入力に応じてPD5から手動クロックが出力できるようにする。

enable_manual_clock();

// PD7から10Hzを、PD6から1Hzを出力する。

enable_1Hz_10Hz_clock();

// PD2のスイッチ入力をディバウンスしてPD5から出力する(押してH出力、放してL出力)。

while(1) debounce_PD2_to_PD5();

return 0;

}

`ヘッダーファイルを見る/隠す`

# ifndef TD4_EXTERNAL_H_

# define TD4_EXTERNAL_H_

# define F_CPU 8000000UL

# include <avr/io.h>

# include <avr/interrupt.h>

# include <util/delay.h>

# define MOV_A(Im) ( 3 << 4 | ((Im) & 0xF)) // AレジスタにImを転送

# define MOV_B(Im) ( 7 << 4 | ((Im) & 0xF)) // BレジスタにImを転送

# define MOV_AB ( 1 << 4) // AレジスタにBレジスタを転送

# define MOV_BA ( 4 << 4) // BレジスタにAレジスタを転送

# define ADD_A(Im) ( 0 << 4 | ((Im) & 0xF)) // AレジスタにImを加算

# define ADD_B(Im) ( 5 << 4 | ((Im) & 0xF)) // BレジスタにImを加算

# define IN_A ( 2 << 4) // 入力ポートからAレジスタへ転送

# define IN_B ( 6 << 4) // 入力ポートからBレジスタへ転送

# define OUT(Im) (11 << 4 | ((Im) & 0xF)) // 出力ポートへImを転送

# define OUT_B ( 9 << 4) // 出力ポートへBレジスタを転送

# define JMP(Im) (15 << 4 | ((Im) & 0xF)) // Im番地へジャンプ

# define JNC(Im) (14 << 4 | ((Im) & 0xF)) // Cフラグが1ではないときにIm番地へジャンプ

volatile uint8_t _[16]; // 命令を格納しておく配列。

volatile uint8_t switch_changed = 0;

volatile int8_t counter = 10;

ISR(INT0_vect){ // 手動クロック用のタクトスイッチが押されるか放されるかしたら、

switch_changed = 1; // そのフラグを立てる

}

ISR(PCINT1_vect){ // アドレスが変化したら、

PORTB = _[PINC & 0x0F]; // そのアドレスに応じたデータを出力する。

}

ISR(TIMER1_COMPA_vect){

PORTD ^= (1 << PD7); // 20Hzの頻度でPD7出力をトグルする。結局10Hzの方形波が出力される。

if(--counter <= 0){ // その方形波を10分周してPD6から出力する。結局1Hzの方形波が出力される。

PORTD ^= (1 << PD6);

counter = 10;

}

}

/*

void enable_reset(void){

DDRD |= (1 << PD3); // PD3から!リセット信号を出力することにする。

PORTD &= ~(1 << PD3); // 最初に!リセット信号をLにしておいて、

_delay_ms(100 - 65); // 適当にリセット時間を設けて、(65msはATmega328P自体のリセットからの遅延時間)

PORTD |= (1 << PD3); // リセット期間が明けたら!リセット信号をHに戻す。

}

*/

void enable_manual_clock(void){

DDRD |= (1 << PD5); // PD5から手動クロックを出力することにする。

PORTD &= ~(1 << PD5); // 最初はLを出力しておく。

DDRD &= ~(1 << PD2); // PD2をスイッチ入力にする。

PORTD |= (1 << PD2); // PD2を内部プルアップする。

EICRA |= (1 << ISC00); // INT0 (PD2)が変化したときに割り込み要求を出すことにする。

EIMSK |= (1 << INT0); // 外部割り込みINT0を有効にする。

sei();

}

void debounce_PD2_to_PD5(void){

if(switch_changed){ // PD2に接続したスイッチが変化したら、

switch_changed = 0;

_delay_ms(5); // バウンスの収まるまで待ってから、

if(PIND & (1 << PD2)){PORTD &= ~(1 << PD5);} // スイッチが放されていたらPD5からLを出力し、

else {PORTD |= (1 << PD5);} // スイッチが押されていたらPD5からHを出力する。

}

}

void enable_rom(void){

DDRC &= ~0x0F; // PC3:0にアドレスを入力することにする。

//PORTC |= 0x0F; // PC3:0を内部プルアップする。★実際にTD4に接続するときは内部プルアップは不要。

DDRB = 0xFF; // PB7:0から命令を出力することにする。

PORTB = _[0]; // 最初のクロックが立ち上がる前に0番地の命令を命令デコーダーへ与えておく。

// PCINT11:8 (PC3:0)からピン変化割り込みをかけることにする。

PCICR |= (1 << PCIE1);

PCMSK1 |= ((1 << PCINT11)|(1 << PCINT10)|(1 << PCINT9)|(1 << PCINT8));

sei();

}

void enable_1Hz_10Hz_clock(void){

DDRD |= (1 << PD6)|(1 << PD7); // クロックを出力する端子を指定する。

TCCR1B |= (1 << WGM12); // タイマー1をCTCモードで動かす。

TCCR1B |= (1 << CS11); // 8分周してタイマー1でカウントする。

OCR1A = 49999; // コンペア値。(F_CPU/8分周)/(10Hz*2)-1 = 49999

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); // タイマー1のコンペアマッチ割り込みを有効にする。

sei();

}

/*テキストの3分15秒ラーメンタイマー(クロックは1Hz)

_[ 0] = OUT(0b0111); // LEDを3つ点灯

_[ 1] = ADD_A(1);

_[ 2] = JNC(1); // 16回ループ

_[ 3] = ADD_A(1);

_[ 4] = JNC(3); // 16回ループ

_[ 5] = OUT(0b0110); // LEDを2つ点灯

_[ 6] = ADD_A(1);

_[ 7] = JNC(6); // 16回ループ

_[ 8] = ADD_A(1);

_[ 9] = JNC(8); // 16回ループ

_[10] = OUT(0b0000);

_[11] = OUT(0b0100);

_[12] = ADD_A(1);

_[13] = JNC(10); // LED点滅を16回ループ

_[14] = OUT(0b1000); // LEDを1つ点灯

_[15] = JMP(15); // ここにとどまる。

*/

/*テキストのLEDちかちか

_[0] = OUT(0b0011);

_[1] = OUT(0b0110);

_[2] = OUT(0b1100);

_[3] = OUT(0b1000);

_[4] = OUT(0b1000);

_[5] = OUT(0b1100);

_[6] = OUT(0b0110);

_[7] = OUT(0b0011);

_[8] = OUT(0b0001);

_[9] = JMP(0);

*/

/* 外部入力をそのまま外部出力する。

_[0] = IN_B;

_[1] = OUT_B;

_[2] = JMP(0);

*/

/* 0~15まで1ずつインクリメントする、を繰り返す。

_[0] = OUT_B;

_[1] = ADD_B(1);

_[2] = JMP(0);

*/

# endif

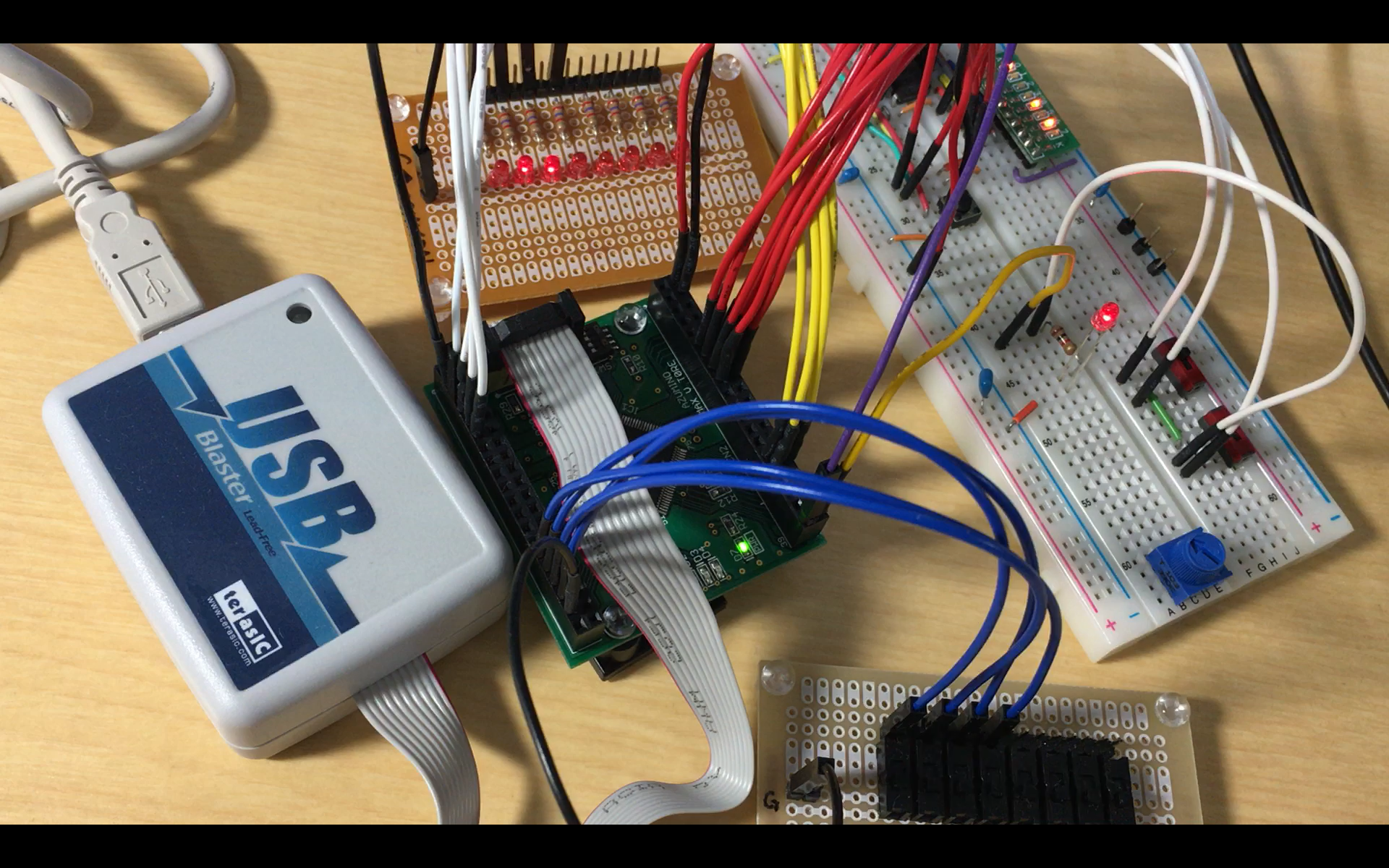

上のプログラムを実行しているところ

ファイル一式

(整理中)