お断り

この投稿の内容はあくまで投稿者の見解に基づいています。この投稿にはGartner社による見解は一切含まれていない点についてご承知願います。

Hype Cycle(ハイプ・サイクル)にまつわる3つの誤解

この記事では、Gartner社が考案した技術動向を分析するための手法である「Hype Cycle(ハイプ・サイクル)」にまつわるありがちな誤解についての指摘、および解説を行います。

(この記事を書き始めたところ、本記事と多少類似した趣旨のZDnet Japanさんの記事が最近に発信されているのを見つけました。そちらの記事もぜひ参考とされることをお勧めします。)

ブログや各種のSNSなどを閲覧していると、Gartner社が提供するHype Cycleレポートに言及している情報発信に、Hype Cycleにまつわる「ありがちな誤解」が含まれてしまっているケースを散見します1。そのような「ありがちな誤解」の例としてこの記事では以下の3種類を取り上げて、それぞれの誤解の内容について解説します。

[3つの誤解]

- 技術動向を分析するための手法としての「Hype Cycle」と、「Hype Cycle」手法を用いた数ある分析レポートのうちの1篇である「Hype Cycle for Emerging Technologies(先進テクノロジのハイプ・サイクル)」レポートとを混同する

- Hype Cycleにおける「幻滅期」概念と技術戦略論における「死の谷」概念を混同する

- Hype Cycleの右端(「生産性の安定期」)への到達を技術の衰退の兆候とみなす

3つの誤解それぞれに対する解説

誤解1: 技術動向を分析するための手法としての「Hype Cycle」と、「Hype Cycle」手法を用いた数ある分析レポートのうちの1篇である「Hype Cycle for Emerging Technologies(先進テクノロジのハイプ・サイクル)」レポートとを混同する

「Hype Cycle」とはGartner社による技術動向分析の一手法です。そして、Gartner社はこの技術動向の分析手法を用いることにより作成した「Hype Cycle」レポートを150以上の技術分野、産業分野のそれぞれに対して発行しています。例えば、Gartner社による頭文字「A」分野に対するHype Cycleレポートの一覧は以下の通りとなります(なお、このレポートの一覧には、現在は継続的に継続されていないレポートも含まれています)。

- Hype Cycle for Advanced Analytics and Data Science

- Hype Cycle for Advertising

- Hype Cycle for Analytic Applications

- Hype Cycle for Application Architecture

- Hype Cycle for Application Development

- Hype Cycle for Application Infrastructure

- Hype Cycle for Application Security

- Hype Cycle for Application Services

- Hype Cycle for Automotive Electronics

- Hype Cycle for Automotive Demand and Supply Chain Technologies

一方で、それらの多数のHype Cycleレポートのうちの1レポートにしか過ぎない「Hype Cycle for Emerging Technologies(先進テクノロジのハイプ・サイクル)」がHype Cycleレポートの全体であると誤解されてしまっているケースが多いように見受けられます。

なお、「Hype Cycle for Emerging Technologies(先進テクノロジのハイプ・サイクル)」レポートは先進テクノロジ分野に特化したHype Cycleレポートであるため、幾分か成熟した技術はこのレポートからは外されてしまいます。そのため、もし、皆さんのお気に入りの技術が「Hype Cycle for Emerging Technologies(先進テクノロジのハイプ・サイクル)」レポートには記載されていなかったとしても、Gartner社が提供する他のHype Cycleレポートには掲載されているかも知れません。

誤解2: Hype Cycleにおける「幻滅期」概念と技術戦略論における「死の谷2」概念を混同する

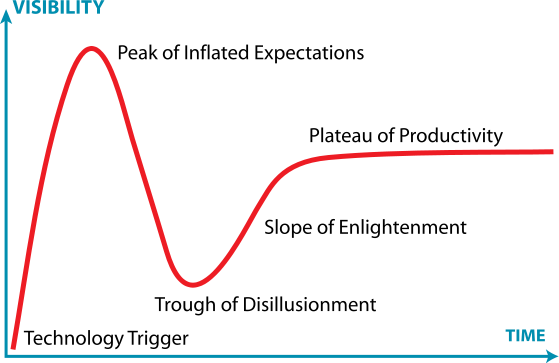

Hype Cycleには「幻滅期」という概念があります(以下のWikipediaより引用した図において、曲線の真ん中での凹みにあたる象限が「幻滅期」(原語では「Trough of Disillusionment」)となります)。

そして、Gartner社は、幻滅期に差し掛かった技術が置かれる環境について以下のように解説しています(Gartner社による「ガートナー | リサーチ・メソドロジ | ハイプ・サイクル」記事より引用)。

「実際の導入が行われないなど、結果が出せないと興味が失われていきます。この段階で、ベンダーの淘汰や消滅が進みます。生き残ったベンダーが製品を改善し、早期採用企業がそれに満足を示した場合にのみ投資が継続されます。」

上記の引用文の内容からすると、Hype Cycleにおける「幻滅期」が「優れた技術を持ちながらそれが新製品や新事業につながらない状況」を指す「死の谷」に対応すると誤解してしまうのも無理のないことではあります。しかしながら、「幻滅期」が「死の谷」に対応するという考え方は技術動向の実態に即していません。

実態としては、Hype Cycle上の「幻滅期」に位置する技術が「技術が製品や事業に繋がっていない」状況に置かれているようには見受けられません。例えば「先進テクノロジのハイプ・サイクル:2016年」レポートにおいて、「幻滅期」に位置づけられているのは以下に示す3技術です。

- 自然言語による質疑応答システム

- エンタプライズ・タクソノミ/オントロジ管理

- 拡張現実

上記技術のうち、得体が知れない「エンタプライズ・タクソノミ/オントロジ管理」はさておくと、「自然言語による質疑応答システム」技術、「拡張現実」技術共に、製品がコンシューマーに活用される段階に達しています。つまり、(繰り返しとなりますが)実態としては、Hype Cycle上の「幻滅期」に位置する技術が「製品や事業に繋がっていない」状況に置かれているとは言えません3。

誤解3: Hype Cycleの右端(「生産性の安定期」)への到達を技術の衰退の兆候とみなす

Hype Cycleの右端(「生産性の安定期」)に至った技術がどのような状況にあるのかに関心を払われる方はそれほど多くないかも知れません(Hype Cycleの華である「ピーク期」と「幻滅期」に比べて「生産性の安定期」は地味な存在ですので...)。その上で、「生産性の安定期」に至った、とある技術が、Hype Cycleの右端を抜ける形でHype Cycle上から消えることは、その技術の衰退を示すものではありません。

ある技術がHype Cycleの右端に達することを、Gartner社は「mainstream-adoption」と呼称しています4。つまり、ある技術がHype Cycleの右端に達することは、(進化の途中で淘汰されることなく)その技術が主流技術として市場で採用されることに成功したということを意味しているため、そこには、その技術に対するネガティブなニュアンス(例えば「衰退の兆候」というニュアンス)はありません5。

-

誤解と取るかどうかは投稿者の主観によります、あしからず... ↩

-

本記事の執筆者は「死の谷」はHype Cycle上での「技術の黎明期」に存在しているケースが多いと感じています。 ↩

-

Gartner社は「mainstream-adoption」という用語を「主流の採用」と訳しています。しかしながら、本記事の執筆者は「主流技術として受容」と意訳した方がこの用語をイメージし易いと感じています。 ↩

-

技術にして明らかにネガティブなHype Cycle上の表現としては、その技術が「安定化される前に陳腐化」としてマークされることが挙げられます(その場合、Hype Cycle上でその技術が「通行止め」アイコンで表現される)。 ↩