NanoKVMとは?

PiKVMに継ぐ次世代のKVMツールである。高価なサーバについているIPMI(リモートコンソール、物理スイッチ操作、ISOマウント)を提供する。(以下、Nano KVM FullをFull、NanoKVM LiteをLiteと表記する。)

NanoKVMにはLiteとFull版が存在しており、Lite版では下記の機能が去勢されている。

- 外部電源供給

- 電源供給とマウス・KBが同じUSBポートで兼用になる。PCを再起動するとLiteがリセットされてしまい、UEFI画面などが操作できない。

- ATX電源操作

- Fullではマザーボードのピンヘッダーを直接操作して電源ONできる。LiteではIOボードが付属しないので自分で何とかする必要がある。

- 液晶

- IPアドレスなどを表示するOLEDがついていない。

Full版を購入された方のレビューはたくさん上がっている。

FullとLiteのHWは共通となっている。そこで、とりあえず格安のLite版を購入し、Full版との違いを確認する。

ハードウエア

LicheeRV Nanoがベースとなっている。マイコンボードの詳しい資料は

https://wiki.sipeed.com/hardware/zh/lichee/RV_Nano/1_intro.html

より確認できる。

ピン配

ファームウエア

https://github.com/sipeed/NanoKVM/releases

からダウンロードする。最新版をWin32DiskimagerなどでMicroSDへ書き込む。今回は、20241120_NanoKVM_Rev1_3_0.imgを使用。

IPアドレス探索

何らかの方法でIPアドレスを特定する。公式の手順は下記を参照すること。

https://wiki.sipeed.com/hardware/zh/kvm/NanoKVM/system/updating.html#%E8%8E%B7%E5%8F%96-IP

初期パスワード

WEB UIの初期パスワードは

- admin / admin

SSHの初期パスワードは

- root / root

どちらも脆弱なので、落ち着いたら直しておくのがよさそう。

外部電源

まず外部電源を供給できるようにする。適当なUSBケーブルを切って、VSYSとGND間に5VをつなげばOK。

PoEを用いる場合は、PoEスプリッタがアマゾンで手に入るのでそれを使う(5V版を選択すること)

VBUSとVSYS間には0オーム抵抗でショートされている。もしかすると0オーム抵抗は取ったほうがいいのかも?とりあえず取らずに動作している様子。

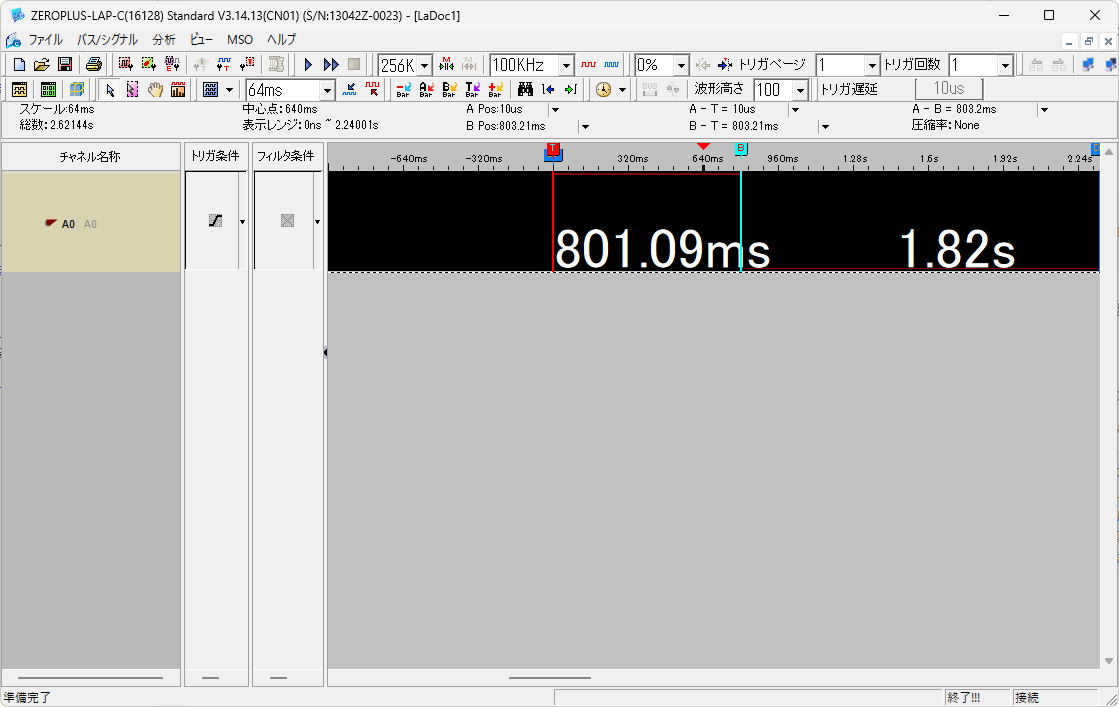

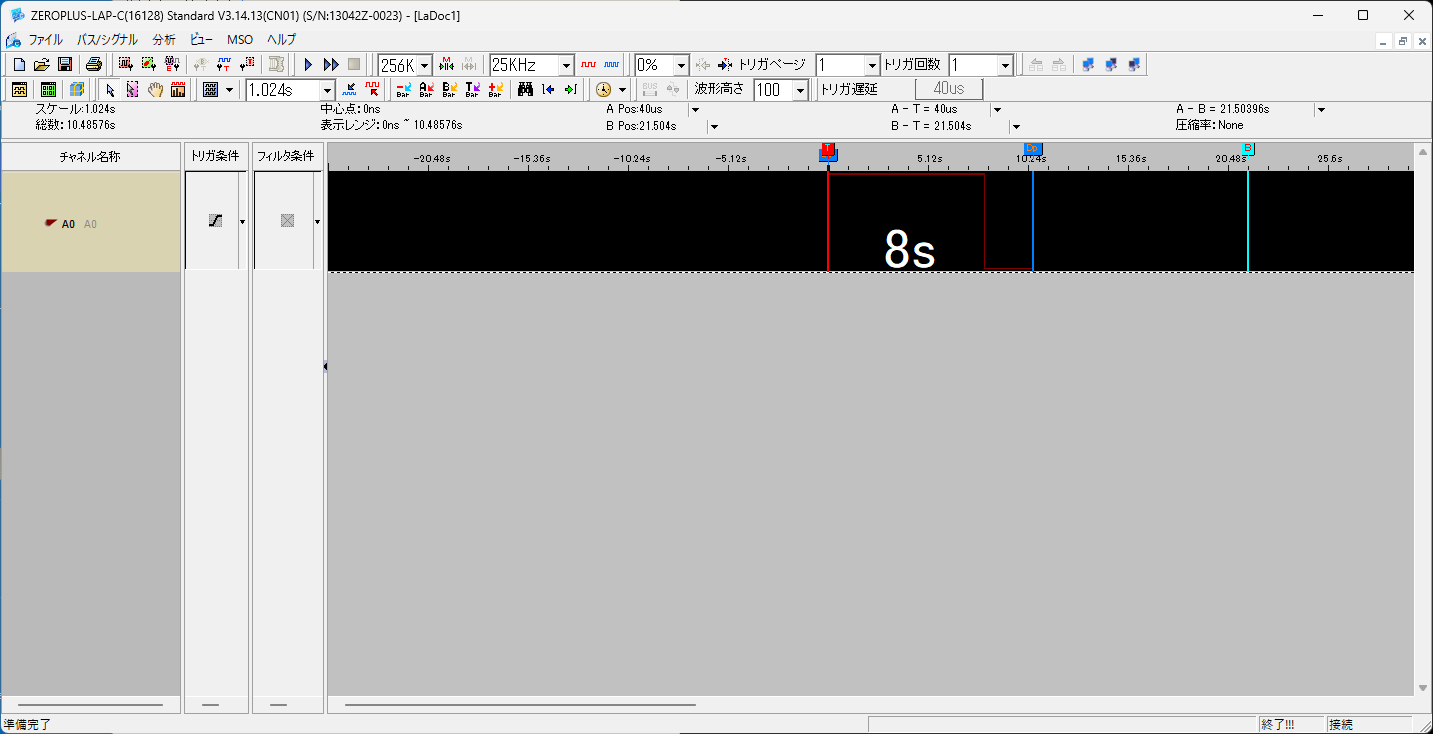

ATX電源操作機能

ファームウエア上は生きている。GUIより操作すると、ATX PWRやRST出力がHIGHになる。しかし、ピン配列が微妙に誤っているようで(?)、公式情報でRSTとなっている端子がPWR、GPIOA22として未使用になっているポートがRSTになっているように見える。

テスター当ててみた感じ、おそらくこんな感じ?(ファームによって異なる?。利用は自己責任で、必ずテスターを当ててから行ってください。)

周辺回路を作れば、ATX電源も使えそう。

UART

UART0は、デバッグ出力か何かに使われている。

- UART1が、内部Linuxの/dev/ttyS1へ割り当てられている

- UART2が、内部Linuxの/dev/ttyS2に割り当てられている

ttys1,s2は、WEB UIから

OLED

OLEDの動作は未確認。OLEDまでつなげるならFull版買えばいいのでは....。

ISOアップロード

ISOは、WinSCPでSSH SCP転送するのがよい。適当なPCにUSBケーブルをつなぐと、マスストレージとして認識するが、動作が安定しなかったため。イーサネット経由の転送であれば安定する。WinWCPでroot / rootでログインし、/dataへISOを転送する。2MB/secくらいしか出ないので気長に待つのが良い。

所管

Lite版でも十分楽しめそう。