はじめに

- この記事は、「Develop fun!」を体現する Works Human Intelligence Advent Calendar 2020の12/12担当記事です。

- SNS嫌いの自意識の権化のような人間が、最近弊社で講演してくださったt_wadaさんにしっかり感化されて、人生史上初めて世間へのアウトプットに挑戦した代物です。

気づいたら10年

文系ど真ん中の大学時代は、Wordとパワポしか使用しておらず、Excelのマクロはおろか、ChromeとIEの違いすらよくわかっていなかった自分が何故か弊社のインターンシップに挑戦し、作るのが楽しかったおかげか入社パスをいただく

→ 基盤チームなるものに配属され、

OracleさんやWebSphereさん、文字コードと改行コード等と戦う

→ 製品の多言語対応にアサインされたことをきっかけに、上海への海外赴任の話をいただく

→ ゴリゴリの中国人エンジニア集団に揉まれ、

(元々たいしてなかった)自分のエンジニアとしての自信・アイデンティティが崩壊

→ 自分の強みをなんとか見出すべく、上流(プロダクトデザイン/UI・UX)に、

部署/国を跨いだコミュニケーション特化型で食い込む

→ 3年の修行を経て帰還。

元々の製品知識と上海で培ったコミュニケーション能力と鋼のメンタルで無双モードに入る

→ 自分の技術がここ数年たいして進化していないことに薄々気づき始める

→ それでも日々の業務に追われ、自己学習には重い腰がなかなか上がらない

とそんなとき、弊社で開催された、t_wadaさんの講演を拝聴する機会に恵まれました。

え!あのt_wadaさんも巻き込まれないと学習できない、だって?!

とにかく大変学びの多い講演でした。

ただ、とかく自分にとって一番衝撃的だったのは、講演内の質疑応答での下記のやり取り1

Q.「エネルギーが切れることはありますか?キープする方法や立ち直る方法があれば教えて下さい。」

A.「もちろんあります。だから巻き込まれるようにしています。読書会があるから本を読まないといけない、みたいな。学ばざるを得ない状況を作ります。」

。。。。なぁーんだ!!!!!

t_wadaさんレベルでも、学習が最初からもしくはいつも楽しくてしょうがないわけじゃないんですねーーー!!!

やりたくなくても、やる。この変化の目まぐるしい世界で生き残っていくために。自分で自分に負荷かけて。

そしてその結果として、

過剰適合とタコツボ化(できる⇔好きになるのループ)2

が起こっていくわけですな。よーし、じゃあいっちょ負荷かけていこうじゃありませんか。

まず、「事業をエンジニアリングする技術者たち」を読みはじめてみた

講演の中で「エンジニアとしてこの先生き残るために」紹介された毎月一冊の技術書を読むをまず実践してみよう、

ということで、

講演の次の日から、毎日朝1時間のinput/outputタイムをスケジュールに組み込み、エンジニアのくせに、「本はやっぱり紙がいい」とかほざいてましたが、これも自分に負荷をかける一環と思い、意を決してKindleUnlimitedに加入し、Kindleで読み始めました。

一日目

第一章は、クラウドの無い時代に作られた広告配信サービスの技術的負債を返済する話。「技術的負債の返済にはカッとなるのを放置しない腕力が必要」興味深い具体的なエピソードがいくつもあって一気に読めてしまう。楽しい。

二日目

第二章、フルサイクル開発者の話。フルスタックとは違う概念。弊社の考え方に近い部分があって、これまた面白い。

三日目

引き続き第二章。章の途中で終わってたこともあり、ちょっと前から読み返す。

「1回でもドキュメントを書いてしまうと、そのドキュメントをメンテナンスし続けるという作業が発生してしまう」に激しく同意。

四日目

第三章。第三章を読み始めて、ふと、一昨日の読んだ話を思い出そうとする。。

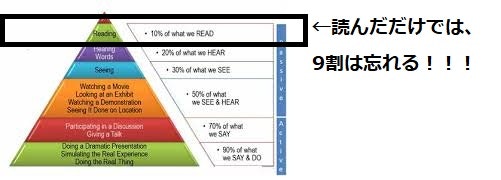

こ、、、これが噂のデールの円錐3か。。。。!!!

脳内インデックス4が全くできてません。アラサーの脳みそからは、入ったものから出ていきます。これではいかん!!

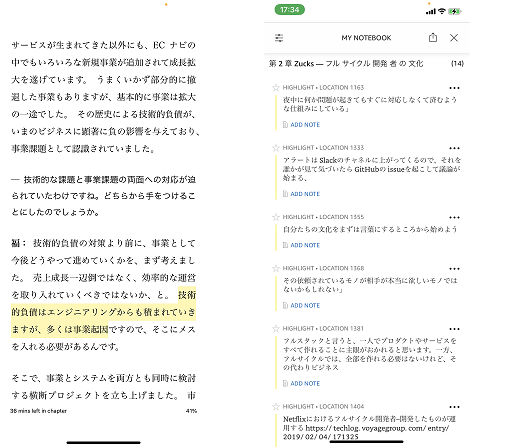

と、ここでKindle先生には、ハイライト機能がついていることに気づきます。

な、、、何て便利なんだ!!

自分が気になったところだけが何度も読み直せて、脳内インデックスが生成されてる感がある。

湧き上がるアウトプット欲

で、自分がハイライトをつけた一覧を見かえしていて、ふと、自分のチームメンバーは、同じものを読んで、どこにハイライトを付けるんだろう、と気になってきました。ハイライトがついているところが共感したり、印象にのこったところ。それが人それぞれ違ったらすごく面白いなぁ。。。。

→ ハイライトをみんなで共有しながら、技術書の読書会やってみたいな。

→ ハイライトって、共有できないのかな?

→ ポピュラー・ハイライトなる機能があるようだが、全Kindleユーザで共有されているもののようで、かつ、Kindle端末でしか見れない模様。

→ ハイライトってエクスポートとかできないのかな?

→ これは、できるっぽいアプリがある。Klib。。。でも課金いるのかぁ。。

→ EverNoteのWebCripperとか駆使して頑張ってる記事いっぱいあるなぁ。。

→ でもこれ、つまり、ウェブマークレットとかEverNoteのAPIとか組み合わせれば、自分ナイズしたいい感じのアプリできるんじゃね。。。?!

→ はっっ!!!...これがt_wadaさんの言ってた「身の回りをプログラミング対象にする」ってことなのか。。。!?!?

終わりに

ということで、10年近く、かじりつくように目の前の仕事をすることしか考えず突っ走ってきて、

でもどこか漠然とした不安はあって、

でも自分のための学習に、てんでやる気が起きなかったアラサーでも、

たった10日間くらい毎日アウトプットすることを心掛けて技術書を読んだだけで、

なんか既に脳内が活性化して、日常に転がっている「これ不便だなー」「こういうのあったらいいのになー」が

そのままアウトプット欲になり、それを実現するためのインプット欲が出てくるというサイクルが回りだしています。

つまり、学びも、仕事も、楽しくなってくるトリガーはいつだって**「小さく一歩自分に負荷をかけるところ」から。

そしてそれが気づいたら雪だるま式に大きな楽しみになっていくんだよな。というWork(Develop) Fun!**な話。

なので、次は実際に作り始めてみた話ができたらいいな(と全世界に向けて宣言する、という負荷をすかさずかける)

以上、長文読んでいただき、谢谢大家 ![]()